El escritor Rigoberto Gil se propuso seguir los rastros de los Buendía con un libro titulado La buena hora de la literatura colombiana en el siglo XX

La vida está hecha de tópicos. Sin ellos nos perderíamos en la inextricable trama de las causas y los azares.

La literatura, por lo tanto, se sostiene sobre una serie de tópicos multiplicados por partida doble: los del relato y los de la interpretación.

Uno de ellos sostiene que sobre la obra de García Márquez “está dicho todo”, olvidando de paso que toda gran obra funciona al modo de un salón de espejos enfrentados en el que las interpretaciones se extienden hasta el infinito: el del improbable número de lectores.

Desde la aparición de Cien años de soledad, la sola palabra Macondo y sus múltiples sentidos geográficos y simbólicos le plantea un enigma distinto a cada lector.

Y apenas estamos en el nombre del lugar donde se desenvuelve la vida de unos personajes que despliegan cada una su propio misterio: ¿Quién y qué son ese Melquiades, esa Úrsula, esa Amaranta, ese José Arcadio, esa Remedios y en general toda la saga inabarcable de los Buendía con su sarta de prodigios y pesadillas?

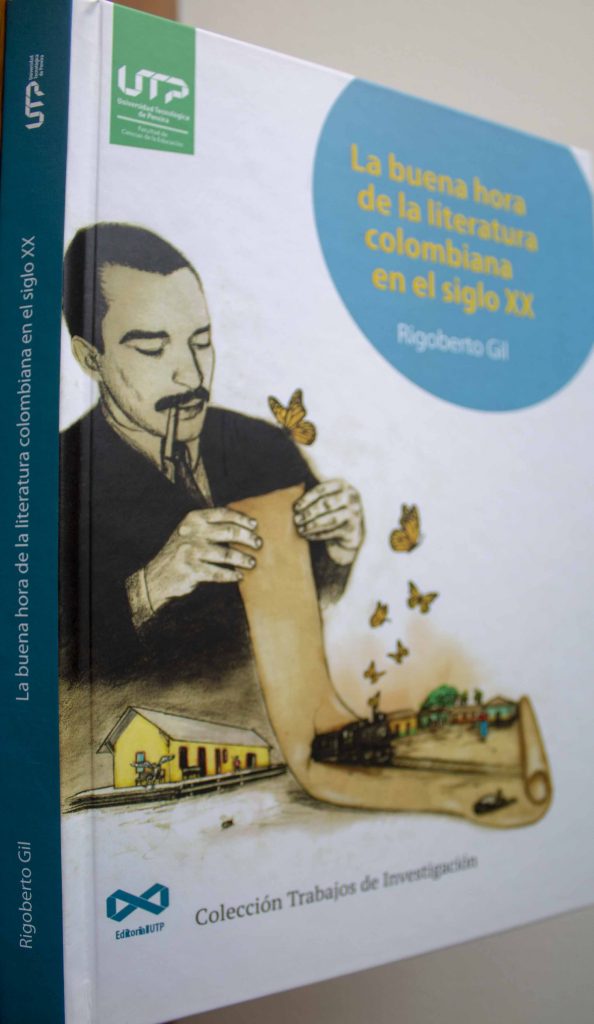

El escritor Rigoberto Gil se propuso seguir los rastros de estas criaturas, a través de los muchos caminos propuestos por la obra de García Márquez: los de la Historia, los del mito, los de la leyenda, los de la poesía.

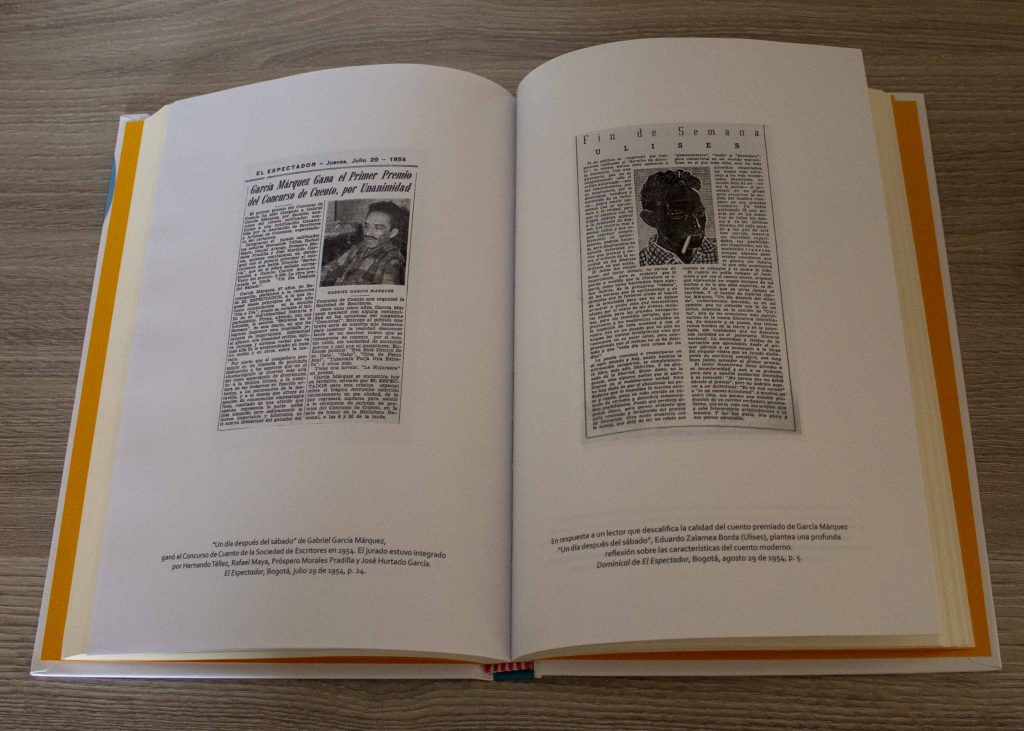

El resultado es un libro titulado La buena hora de la literatura colombiana en el siglo XX, publicado en 2019 por la Universidad Tecnológica de Pereira en la Colección Trabajos de Investigación.

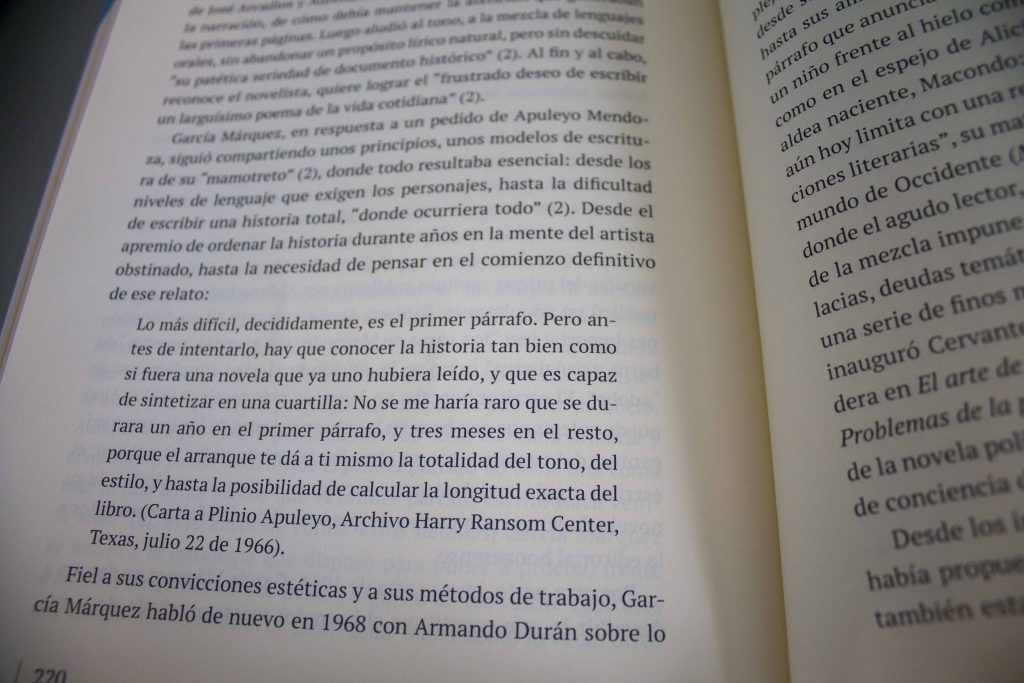

Ducho en pesquisas literarias, el autor emprende un viaje de ida y vuelta a momentos clave en la evolución de la literatura colombiana.

Entre los ripios del romanticismo y el modernismo en el tránsito del siglo XIX al XX, hasta llegar al diálogo con las literaturas del mundo, en especial la norteamericana, pasando por esa suerte de Patria Boba en la que los políticos eran gramáticos y los poetas acuñaban a partes iguales versos y discursos, el autor de El laberinto de las secretas angustias traza un arco en el tiempo y el espacio, que obliga al lector a ubicarse en el territorio elegido por García Márquez para librar sus batallas.

De esa manera, comprendemos que la ruptura acometida por el creador de Macondo fue posible gracias a la batalla librada a contracorriente por ensayistas y escritores como Baldomero Sanín Cano, Max Grillo, Jorge y Eduardo Zalamea.

Ellos y otros como Hernando Téllez, Jorge Gaitán Durán, Ernesto Volkening y Rafael Gutiérrez Girardot, sacudieron esa República de las Letras olorosa a sacristía y alcanfor desde los tiempos de la colonia, cuando la Iglesia Católica y el Partido Conservador se encargaron de recortar el mundo, hasta reducirlo a un decálogo de la cortesía y la doble moral.

Sin esos espíritus vanguardistas, a lo mejor se habría retardado bastante ese momento de ruptura al que asistimos en el último diálogo de El coronel no tiene quien le escriba, cuando el viejito militar, cansado de esperar esa carta que nunca llega, y hastiado de la cantaleta de su mujer, ante le pregunta de ¿Y mientras tanto qué comemos? Responde con una palabra que marcó un antes y un después en la historia de la literatura colombiana: Mierda.

Mucho tiempo después

Fue tan audaz ese salto, que prefiguró lo sucedido tras la publicación en España de La mala hora, donde la obra fue objeto de toda suerte de mutilaciones y de cambios inconsultos por parte de editores mojigatos y estreñidos por la censura franquista.

Para muestra, en la página 208 de su libro Rigoberto Gil cita a Paula Andrea Marín, autora de una publicación sobre la profesionalización del escritor en Colombia:

Para ilustrar su punto de vista, Marín enumera nueve de esas expresiones, varias de las cuales se repiten en la obra: la palabra “puta” aparece diez veces, “mierda” seis, “eructar” cuatro. En fin: si a esta desacralización e inclusión del lenguaje popular en la obra literaria, se le agregan frases y oraciones cargadas de contenido ideológico y político como “turco guevón”: “turco de mierda”; “meterme a puta”; “metiéndoles el revólver por el culo”; “debe estar donde las putas”; “este es un tonto del culo”; “Policía-hijo-de-puta”; “barriga de su puta madre” o “eructó tres veces”, es comprensible que la recepción de La mala hora, premiada en un concurso nacional por intelectuales de prestigio, fuera incómoda para una sociedad en la que, como bien lo sintetizara Luis Harss, predominan en su cultura dinámicas obsoletas, inspeccionadas por instituciones moralistas: “Colombia es el baluarte de del conservadurismo católico, el museo del tradicionalismo político y el purismo literario. Sus escritores han sido académicos y gramáticos” ( 1966,381).

Alguien dirá que esas audacias ya abundaban, varios siglos atrás, en la obra de genios como Shakespeare y Cervantes o en los versos de poetas tan grandes como Don Francisco de Quevedo.

Pero qué le hacemos si, como bien lo advirtió el a menudo despreciado poeta Julio Flórez: Todo nos llega tarde/ hasta la muerte.

Rigoberto Gil decidió ponernos al día, empezando por la puesta en cuestión del más socorrido de los lugares comunes en torno a la obra de García Márquez: el del realismo mágico, en realidad un embeleco forjado por académicos seducidos por la idea del buen salvaje.

Allí reside el valor de este ensayo: en 255 páginas que incluyen una copiosa bibliografía, el autor nos recuerda que los pergaminos de Melquíades son en realidad un mapa cifrado para encontrar a Macondo, entendido este como una gran metáfora que nos devuelve, una y otra vez, al punto de partida: la pregunta por los inefables sentidos de la palabra escrita.