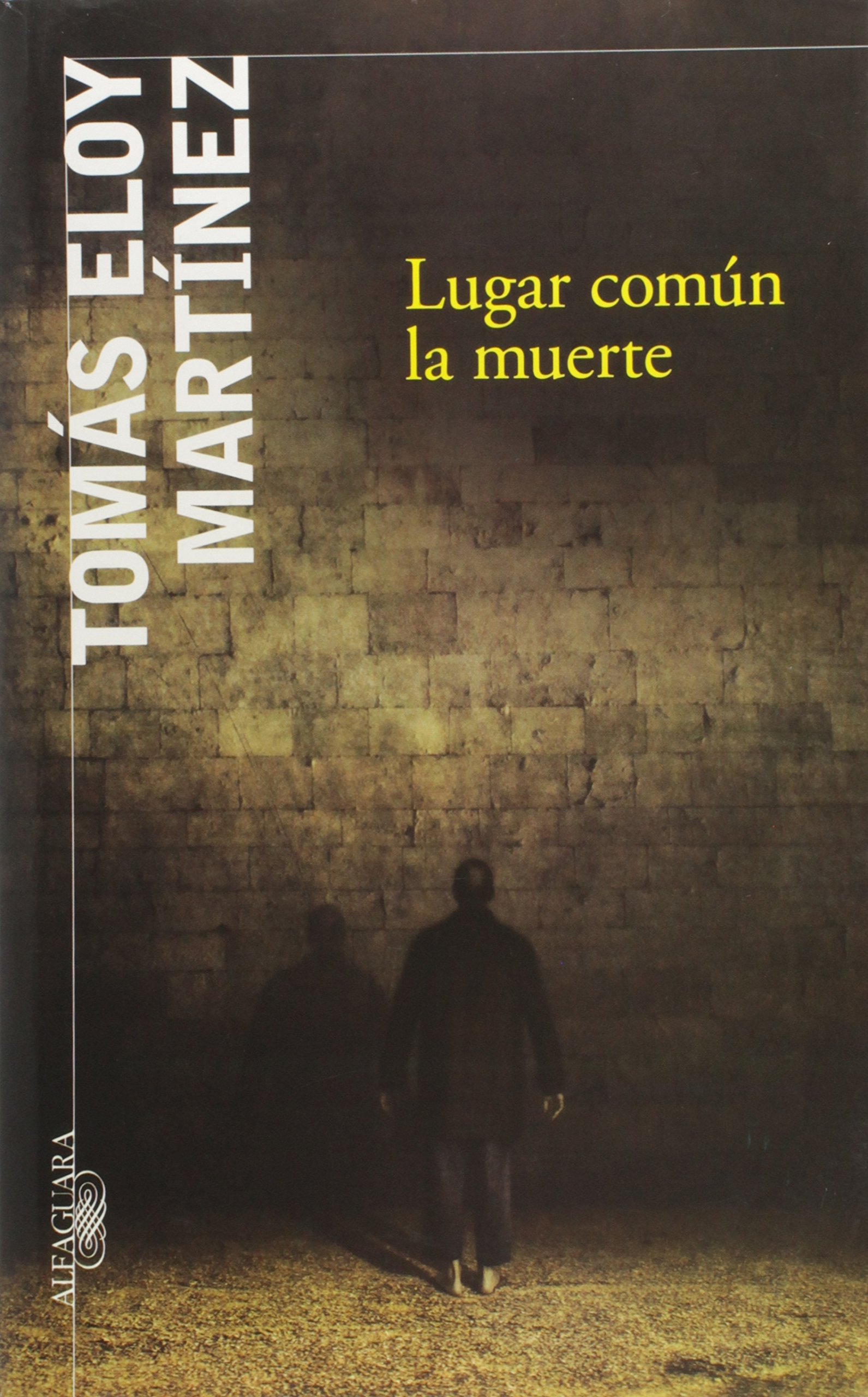

Publicado por Tomás Eloy Martínez en su libro Lugar común la muerte, reproducido en tierrapapel

Hiroshima era como una mano, con seis flacos dedos de agua. Desde tiempos sin memoria los Kada vivían a 12 kilómetros de la ciudad, en las montañas cerca de Numata, al noroeste, donde el intrincado delta de aguas amarillas se disolvía en la muñeca y el antebrazo del río Ota. En sus casas, construidas sobre la cresta de una escarpada colina, los Kada destilaban un vino de arroz áspero, seco, y tejían esteras codiciadas por su lisura y resistencia. Visitaban la ciudad sólo una vez al mes, para vender las artesanías y comprar provisiones.

La abuela Kada había muerto joven, en los últimos años del emperador Taisho, padre de Hirohito. En la familia se decía que el culpable de su muerte era “un furioso rayo de sol”. Pero la realidad era menos lírica. Un día, mientras la abuela Kada ponía la ropa a secar, la luna empezó a cubrir el sol y la noche avanzó a toda velocidad sobre las montañas. Eran las nueve o las diez de la mañana y la abuela estaba sola en la casa. La extrañeza del eclipse la aterró. Creyó que había llegado el fin del mundo y que iba a enfrentarlo sola.

Resignada a morir, la abuela decidió comportarse con dignidad. Se tendió sobre la tierra y contempló la declinación del sol con firmeza y disgusto, sin apartar la vista. Poco a poco el viento se aplacó, los animales quedaron sumidos en un silencio de fantasma y, durante una eternidad implacable, la oscuridad fue absoluta. De pronto, el sol se asomó de nuevo detrás de la luna. El primer rayo encegueció a la abuela Kada y la desmayó junto al tendedero. Despertó al día siguiente, tan débil del corazón y tan pasmada por su ceguera repentina que, después de contar con agitación lo que le había sucedido, murió veloz, como un pájaro.

Makiko, única hija del único hijo de la abuela Kada, creció desafiando la maldición del sol. Se levantaba temprano para ver cómo el sol se alzaba desde el mar, al otro lado de una hilera de colinas bajas, y lo encaraba sin bajar los ojos, con las manos en la cintura, hasta que el disco flotaba, redondo y completo, sobre los arrozales. El sol respondía a veces con enojo, hiriéndole las pupilas, pero Makiko no cedía. “Era para mí”, dijo veinte años después, “una cuestión de orgullo. Yo estaba preparada para que el sol desapareciera o se destrozara sobre mi cabeza. Creía que, si le sostenía la mirada, nunca más iba a ocultarse ni asustar a nadie como lo había hecho con mi abuela”.

En 1942, el padre de Makiko fue reclutado por el ejército y partió al frente de Manchuria. La madre cerró la destilería y solo mantuvo el taller donde trenzaba las fibras de los tatami, asistida por tres campesinas. Los lunes y los jueves, después de llevar a Makiko a la escuela de Numata, vendía las esteras en Hiroshima y trabajaba seis horas como voluntaria en el hospital de la Cruz Roja, lavando sábanas. En el espacio donde había estado su vida, ahora estaba la guerra. Se olvidaba de sí misma y, a veces, también se olvidaba de Makiko.

El 6 de agosto de 1945, la señora Kada bajó a la ciudad antes del amanecer. Era verano y, como la escuela estaba cerrada, dejó a su hija de nueve años con una lista de tareas domésticas: cortar juncos, ponerlos a secar, limpiar la casa, ejercitarse con los pinceles y dar de comer a los pollos. Makiko se levantó con ánimo de trabajar, pero antes quería ver la suave danza del sol alzándose sobre el mar y las colinas. El cielo estaba opaco, velado por tenues vellones de bruma, y el sol de esa mañana brotaba pálido, destemplado, como si no se sintiera en armonía consigo mismo. Sobre la ceja misma de la colina donde estaba la casa de los Kada se alzaba un amenazador coro de nubes.

Antes de salir a la intemperie, Makiko había visto pasar el rutinario avión meteorológico de cada amanecer. Después oyó un zumbido incómodo, que parecía provenir del sueño, y luego nada. El sol se veía quieto en el cielo, solitario en su círculo de aguas azules. Otro avión apareció en el horizonte pero Makiko lo desdeñó, concentrándose en el sol. Observó el disco ciego del sol con curiosidad, presintiendo que de un momento a otro se convertiría en noche. Suspiró y tal vez cerró los ojos. En ese instante, el fin del mundo llegó verdaderamente.

“El sol se hizo pedazos y cayó”, diría Makiko años después, en Hiroshima. “La pintura espesa del sol me quemó los hombros. El cielo, que siempre me había parecido tan lejano, quedó sin el sostén que le daba el sol y se vino abajo casi al mismo tiempo. La luz creció tanto que salió de su cuerpo. Así que también la luz murió aquel día”.

***

Hiroshima estaba situada al centro del golfo de Seto, entre dos poblaciones menores, Otake y Kure. Hacia 1594, los adivinos del príncipe Mori Terumoto aplicaron la quiromancia para desentrañar el porvenir de la aldea, poblada entonces por 120 familias de pescadores: le presagiaron una vida larga y sin zozobras, libre de inundaciones y abundante en conquistas. Las colinas bajas, que se alzaban al este y al oeste, fueron convirtiéndose poco a poco en un nidal de santuarios shinto. Las barcazas con lámparas de colores descendían alegremente todas las noches por los brazos del río Ota para celebrar sus cónclaves en el mar.

El 30 de junio de 1945, los habitantes eran 245.423: al menos, ese es el número de personas a las que el gobierno había asignado una cuota de arroz. Es posible que en agosto la población disminuyera en un cinco por ciento, porque 12.300 raciones fueron eliminadas de los libros que llevaban los intendentes. No más de 12 habitantes habían sucumbido a las escasas bombas lanzadas por el enemigo: tan escasas e insignificantes que parecían haber caído por error, por alguna distracción del viento o de los artilleros. Tal como Kioto a la que preservaban sus templos, Hiroshima era la única ciudad del Japón olvidada por los bombarderos. La gente no sabía a qué atribuirlo: un descabellado rumor, hacia fines de mayo, suponía que la madre del presidente Harry Truman vivía escondida en las cercanías del parque Oshiba, al norte, y que no deseaba regresar a los Estados Unidos; se murmuraba también que un campo de prisioneros importantes había sido instalado en la isla Nonoshima, frente a la boca del estuario. Pero la mayoría creía que era un designio favorable de los dioses de la guerra.

Entre la primavera y el verano de 1945, unas 65.000 casas fueron demolidas eran tres anchas franjas, transversales al delta, con la intención de crear “zonas muertas” que detuvieran los incendios, el día que llegaran. Las autoridades militares confiaban en que los brazos del Ota harían el resto. A principios de agosto, más de la mitad de la población seguía ocupada en la limpieza de los escombros. Los escolares y las amas de casa dedicaban un par de horas diarias a ese trabajo. Pero era en las fábricas donde pasaban la mayor parte de la jornada: el casi centenar de aquella época producía ropas, alimentos, cerveza Kirin, repuestos para los barcos, motores de aviones. En las estaciones ferroviarias de Mitaki y Yokogawa el tráfico de mercancías era ininterrumpido: cada media hora arribaba un convoy de suministros bélicos, cuya carga era distribuida en todo el sur del Japón.

Por falta de comestibles que vender, los almacenes habían sido diezmados: de los 2.330 con que contaba la ciudad en 1939, no más de 150 seguían abiertos en agosto de 1945. Los síntomas del hambre se advertían ya hasta en los barrios residenciales, pero nadie se quejaba: todavía quedaba un poco de té para cocer en los braseros a carbón y el necesario aliento para conversar con los amigos.

***

Bajo el cenotafio del Parque de la Paz, en el vientre de un arco de cemento donde todas las mañanas aparecen flores nuevas, todavía siguen fundiéndose con la tierra los andrajos y la sangre de 200.000 hombres; allí, junto a las cartas que dejaron a medio escribir en los hospitales de emergencia, se vuelven amarillas las sembatsuru, las filosas cigüeñas de papel que les llevaban los amigos para desearles salud y buena suerte; allí también, en Hiroshima, dentro de un bloque de piedra, se entrelazan los nombres de los que cayeron repentinamente muertos un día de verano, convertidos en agua, en quemadura, en fogonazo: los nombres que ahora se consumen entre cenizas y magnolias.

Si uno se arrodilla, entre las flores del cenotafio se puede divisar la cúpula de la Exposición Industrial, una mole de acero y mármol que se construyó en 1914. Pero ya el mármol es cansada arena que se desmorona sobre el río Motoyasu, y la cúpula un esqueleto oxidado y retorcido, la corona fantasmagórica de una casa de ruinas. Más cerca, los cerezos lamen una especie de dedo inmenso, sobre el que una chiquilla de bronce abre los brazos, con la cara vuelta hacia el río Ota, en las montañas. Junto a sus pies, en una hendidura hasta donde no llegan las interminables lluvias de julio, algunos cuadernos escolares fueron abandonados, como ofrenda. La chiquilla de los brazos abiertos se llamaba Sadako Sasaki y había nacido el 6 de agosto de 1945, en Hiroshima, a las 9 de la mañana, cuando su madre, cegada, llagada y sin fuerzas, no esperaba sino que ella naciera para morir.

Sadako creció alegremente en una casa de Miyajima, a 16 kilómetros de la ciudad, y solo cuando fue a la escuela por primera vez empezó a sentir una confusa melancolía por aquella madre que no había conocido. Le preguntó a Shizue, su prima, qué había pasado la mañana de su nacimiento. “El cielo se derrumbó y volvió a levantarse”, le contestaron. Sadako aprendió a leer, a coser y a pintar muñecas de yeso; parecía fuerte, aunque a veces un súbito mareo y una llamarada de fiebre la devoraban. Otro 6 de agosto, a los 12 años, cayó desmayada. Murió a las dos semanas, de una leucemia fulminante, y la fotografía de su cara dormida, entre flores y muñecas de yeso, levantó en vilo a los estudiantes del Japón: todos los días, de las monedas que llevaban para el almuerzo, separaban un yen en memoria de Sadako. Fue con esos yenes que se alimentó su cuerpo de bronce, entre los cerezos del parque.

Reposen aquí en paz, para que el error no se repita nunca, dice una inscripción en la piedra del cenotafio. Pero ahora, ya casi nadie en Hiroshima quiere averiguar de quién fue el error y por qué lo cometieron. “Vi el avión desde Kaitachi, a las 08.15, y me pareció que se estaba estrellando contra el sol”, repitió tres veces Goro Tashima, un pescador, en el Parque de la Paz. “La bomba no solo cayó sobre Hiroshima sino también sobre la conciencia de los Estados Unidos. Ellos y nosotros hemos salido perdiendo en esa guerra”.

“Si Japón hubiera tenido la bomba, también la habría arrojado sobre su enemigo”, imaginaron la señora Ooe y la señora Katsuda en el hospital de Hiroshima. “Si la hubiéramos tenido… Pero no la tuvimos”, dijo el señor Muta Suewo en el hospital de Nagasaki. “Yo no quiero imaginar nada”, protestó en cambio, el señor Yukio Yoshioka, que tenía 15 años y estaba marchándose hacia el monte Hiji cuando lo envolvió el resplandor atómico. “Solo quiero quejarme de que la bomba mató a mi padre, y a mí me volvió inútil y estéril”.

Para que el error no se repita nunca. Ahora, en Hiroshima, las parejas se abrazan a la luz de la cúpula ruinosa, la única cúpula en pie desde aquel día en que la ciudad fue quemada por mil soles; un anillo de barcazas musicales, con sus faroles de papel, merodea por la ribera del Motoyasu, en el delta del río Ota, donde una vez cayeron todas las cenizas y las lágrimas del mundo; desde el Museo de la Paz, entre los frascos con tejidos queloides y las fotografías de niños transformados en una brasa viva, se oyen los rugidos del cercano estadio de béisbol; el castillo de Mori Terumoto, que se desplomó aquella mañana de agosto como un sucio toldo de papel, está de nuevo erguido en su jardín, rehecho y resplandeciente; en las casas, en los tranvías y en las tiendas, los hombres de Hiroshima jamás mencionan la tragedia, a menos que por azar vean sobre las espaldas o la cara de un caminante las cicatrices del feroz relámpago. En las escuelas, los chicos solo conocen confusamente esa historia; para ellos, el 6 de agosto de 1945 es apenas una lección de cien palabras en el libro de lectura, un cuentito fugaz que comienza del mismo modo en los textos de segundo grado y en los de quinto: “A las ocho y cuarto de la mañana, un bombardero B 29 de los Estados Unidos, el Enola Gay, arrojó una bomba atómica en el centro de nuestra ciudad. Estalló en el aire, a 570 metros sobre el hospital Shima. En los primeros nueve segundos, 100.000 personas murieron y otras 100.000 quedaron heridas”.

Pero las cifras no sirven demasiado; las cifras dicen muy poca cosa cuando ellos, los sobrevivientes, muestran sin resentimiento ni queja, como si fueran de otro, sus ojos vaciados por el increíble resplandor, sus espaldas abiertas en canal, sus manos apeñuscadas y detenidas en una quemadura. “Yo me había levantado de una silla para hablar por teléfono”, contó el señor Michiyoshi Nakushina, que era un comerciante de sake en 1945. “La casa se llenó de un fuego amarillo, y el fuego se volvió después azul y el azul se hizo rojo hasta que la ciudad, tan clara y sin nubes esa mañana, se hundió de golpe en una noche sucia”.

Las cifras dicen muy poca cosa pero, a veces, lo dicen casi todo: el 6 de julio de 1965 quedaron 80.000 sobrevivientes de la bomba en Hiroshima; el 9, fueron 65.000 los que se salvaron en Nagasaki, la sexta parte de la población completa en cada ciudad.

Algunos vivían a más de cuatro kilómetros del estallido: sus carnes fueron vulneradas por los vidrios de las ventanas, por las vigas que se derrumbaban, por las mesas que se partían en astillas; o quedaron indemnes, con la suficiente voluntad y fuerza como para olvidar el apocalipsis. “Ahora, en el hospital, ya estoy tranquilo. Me quieren, no tengo ningún deseo especial”, se resignaba Suewo san, hace diez días. “Perdí mis dos hijos pequeños y perdí también el tercero, que iba a nacer en diciembre de 1945. Lo último que perdí fue el odio”. “Ya solo me queda en el corazón una enorme necesidad de vivir”, contaba la señora Yaesko Katsuda. “Pero qué difícil es para nosotros vivir como los demás”.

Todos los sobrevivientes de la bomba saben que alguna oscura partícula de su condición humana les fue arrebatada aquel día de verano: poco a poco fueron dándose cuenta de que estaban condenados al aislamiento y a la pobreza. Empezaron a ser sospechosos para las personas de quienes se enamoraban; nadie quería comprometerse con ellos en matrimonio una condición sin la cual es difícil llevar en el Japón una vida respetable; los trataban como enfermos y padres de hijos débiles. Durante meses y a menudo, como Yoshioka san, durante años enteros, se despertaban en medio de la noche pensando que el amor y la felicidad les estaban vedados para siempre. En los astilleros, en la fábrica de automóviles Tokyokoyo y en los aserraderos de Hiroshima, los empleadores los miraban con desconfianza, calculando que un día de cada tres no irían a sus trabajos: de sobra sabían que la anemia, el cáncer de la tiroides, los disturbios del hígado y el cáncer de la piel acabarían por derribarlos. Y, en cierto modo, no les faltaba razón: en 1960, sobre un total de 278 gembakusho hospitalizados, 58 habían muerto. 30 de ellos estaban a más de dos kilómetros del epicentro.

No es del todo cierto que la bomba y la muerte hayan tratado del mismo modo a los ricos y a los pobres. Hacia el oeste de Hiroshima, sobre las márgenes del Ota, los habitantes de Burako, vieron el 6 de agosto cómo sus míseras chozas de madera quedaban reducidas a cenizas y a escombros por el viento atómico. Desesperados, sintiéndose de repente hundidos en un infierno más abominable que el conocido, recogieron los residuos quemados de sus viejos hogares, y empezaron a reconstruirlos con fragmentos de zinc y cañas de bambú, sin permitirse descanso: esa impaciencia, esa irrefrenable necesidad de defenderse, acabó por exponerlos a más radiaciones que la gente de otras áreas, situadas a la misma distancia del hospital Shima. Los estadísticos calculan que el 85% de la comunidad recibió una radiación nuclear residual de cinco a 30 roentgen, mientras que solo el 25% de Hirosekitamachi, 500 metros más próximo al centro del estallido, quedó expuesto a la misma dosis de radioactividad. Ahora, el 44% de los burako en condiciones de trabajar vagabundean en las calles, con sus enjambres de huérfanos. “Sienten la vida como un prolongado suicidio”, dijo el doctor Yasuo Nakamoto, director del hospital de Fukushima el único de la comunidad, hace un par de domingos, mientras la lluvia formaba nuevos ríos en las callecitas cenagosas del barrio.

Estos seres calcinados, aniquilados, temblorosos, han empezado a recortar flores de papel para el 6 de agosto.

Descenderán sobre la ciudad con sus grandes pancartas, con sus banderas blancas y sus tambores, por el puente sagrado de Kinatai o por los dos puentes Heiwa, hacia un Parque de la Paz que estará lleno de azaleas y campanillas. “Así podremos calmar las almas de los que han muerto. Así podremos calmar nuestras propias almas”, repitió Yoshioka sin, como en una letanía.

Ese no será el final del aniversario, sin embargo. Cinco mil de los 20.000 hombres, o quizá los 20.000, si tienen fuerzas, subirán a los trenes en la estación de Hiroshima, cantarán durante las siete horas que separan esa ciudad de Nagasaki, en la isla de Kiu shu, y marcharán en procesión hasta el estadio de béisbol, en el medio de la esplendorosa bahía donde debió caer la bomba, un 9 de agosto. Para apaciguar a los muertos, arrojarán flores y sembatsuru al mar, y recibirán la noche con farolitos de colores.

En el hospital de Nagasaki, Suewo san esperaba el 9 de agosto con alegría. Meneando la cabeza rapada, quitándose a ratos los anteojos para ver más limpiamente el verde tibio de los ideogramas japoneses, llevaba ya una semana ocupado en pintar este poema sobre una gigantesca pancarta: Vuelve padre, vuelve madre, y vuelve amigo mío, para que yo también pueda volver. Su hígado está deshecho, el ojo izquierdo le fue vaciado por el fogonazo, la anemia casi no lo deja mover, y él, Suewo san, acaba de cumplir 67 años. Pero confía en que ninguna lágrima y ninguna muerte lo detendrá el 9 de agosto, cuando aparezca en el estadio de béisbol llevando su bandera.

***

No se la oyó llegar: arrastraba apenas sus ghettá por las esteras del vestíbulo, casi en la oscuridad, y parecía una sombra alada cuando pasó entre los kakeyi que colgaban del techo, los kakeyi que hablaban de la lluvia y de la primavera. Por fin, la señora Yuko Yamaguchi, esposa del presidente de la Compañía de Gas, en Hiroshima, se sentó sobre los talones y empezó a hablar:

“Aquel 6 de agosto yo estaba a cuatro kilómetros de la ciudad, en una casa del monte Futaba. Me levanté temprano para servir el desayuno a mis tres hijos y preparar unos cacharros que debía llevar a Ohte Machí, donde vivían mis padres. No tenía muchas ganas de almorzar con ellos, porque en el distrito financiero donde están los bancos, junto al hospital Shima, me parecía que el calor era más penetrante que en las montañas. Me preparé para salir a las cuatro de la tarde, y desde las seis de la mañana estuve limpiando los cacharros. Ese amanecer extrañé más que nunca a mi marido: desde hacía un mes y medio no recibíamos carta de él, y todo lo que sabíamos era que estaba acuartelado en Hangchow, sobre el mar de la China. A las ocho y diez despedí en la puerta a Fumiko y a Keiko, mis dos hijas mayores, y me quedé mirándolas mientras cruzaban la calle y entraban en la escuela. En la cocina, Rynichi, de tres años, el menor de mis chicos, se demoraba más de la cuenta con su tazón de arroz. ‘Voy a quitarte ese tazón, si no terminas de una vez, Rynichi’, recuerdo que le dije. Pero no sé si terminé de decírselo, porque en ese momento la cocina se llenó de un resplandor azul, y a mi alrededor empezaron a volar miles de chispas, como si fueran langostas luminosas. Un trueno ensordecedor echó abajo las paredes, y de repente sentí muchísimo calor, el calor de tres veranos sumados. Lo último que miré en mi corazón fue una columna de humo trepando hacia las nubes”.

Afuera, los tejados negros del barrio de Toyiga, en Nagasaki, empezaron a amarillear lentamente ese mediodía, el martes 6, despojándose de la lluvia que no había cesado de caer sobre ellos desde principios de junio. Era el primer ramalazo de sol que el señor Muta Suewo podía ver desde su cama, en el hospital de la Bomba Atómica, y no quería perdérselo. Puso su mano derecha sobre la ventana, donde el sol golpeaba como una espada y sólo la retiró de a ratitos, para rascarse la cabeza rapada y gris.

“Aquel 9 de agosto (empieza a decir, con su voz ronca, que muere al final de cada frase) yo había llegado a las cinco de la mañana a la fundición de Mitsubishi, junto al valle de Urakami. A las cinco y cuarto empecé mi turno de vigilancia, un poco aburrido, pensando en que a las 12 podría irme a jugar con mis dos hijas en nuestra casita de Narutaki, sobre las montañas, cinco kilómetros al sur de la fábrica. La mayor, Yaeko, había sido muy débil, y necesitaba mucho de mis juegos con ella. Como a las diez y media noté que un horno estaba pasándose de temperatura, y les avisé a los operarios. Trataron de corregir el error, pero había alguna falla mecánica que lo impedía. A las once menos cinco me presenté al jefe de vigilancia para entregar el parte del desperfecto. Estábamos hablando cuando nos encegueció un relámpago. ¡El horno!, pensé, pero no creo que haya tenido tiempo de gritarlo. Un viento terrible derribó todas las máquinas, hizo estallar las ventanas y me aplastó a mí contra una pared, en medio de un fuego azulado. Vi que una viga se desplomaba sobre el jefe antes de perder el conocimiento. En la pesadilla, me parece que llamé a Yaeko desesperadamente. Cuando desperté, sentí que mi cara estaba quemada y mojada de lágrimas”.

Se quitó el saco del pijama rayado, para que todos pudieran verle la espalda estriada y hecha pedazos, cada poro como una boca de volcán. “Quiero mostrárselo, sensei, quiero que todo el mundo vea mis quemaduras”. Junto a la cama del señor Yukata Ikeda, en el hospital de Hiroshima, un viejo casi idéntico a Suewo san, esquelético, inmóvil, aspiraba a duras penas el aire tibio del cuarto. “Está por morir”, dijo Ikeda san, sin importarle que lo oyeran. “Desde hace una semana está por morir”. Luego compuso la garganta, aprontó la voz afilada, y mientras acariciaba un sembatsuru con los dedos que se negaban a estar quietos, empezó a hablar:

“En 1945 empecé a trabajar como bombero en el turno de la noche. Hasta entonces había sido un tallador de lámparas de piedra, un artesano de primera, créame, y en los templos shintoístas de Hiroshima mis tallas relucían mejor que todas las otras. Pero la guerra devoró esos lujos. Estaba muy cansado aquella mañana del 6 de agosto, cuando volvía a mi casa, y a la vez estaba también muy triste. Mi mujer me había llamado por teléfono al cuartel de bomberos para contarme que Sato san, nuestro vecino, había muerto de un ataque al corazón. Él y yo teníamos 30 años, y me pareció que una parte de mi vida también acababa de morir. A las ocho de la mañana salí del cuartel y, caminé hacia la estación de Yokogawa, para tomar el tren de las ocho y veinte. Había llegado al puente de la estación, sobre el río Ota, cuando vi que mi mujer venía a buscarme. La vi claramente en el otro extremo del puente, y la saludé con los brazos. En ese momento sonó la alarma antiaérea. ‘¡Corre al refugio!’, le grité, mientras yo trataba de guarecerme. La alarma era cosa de todas las mañanas, de modo que no tomé demasiadas precauciones. Cuando la alarma calló, sentí que la calma volvía a mi corazón. Me levanté y caminé hacia el puente. Volví a ver la silueta de mi mujer, a lo lejos. Entonces creí que el sol se había descolgado desde el cielo, porque todas las cosas se pusieron blancas y enceguecedoras, y miles de brasas cayeron sobre el puente. Un viento me aplastó contra el pavimento, y ya no supe más qué estaba pasando”.

La señora Yukie Ooe, de 46 años, había estado sirviendo hasta las tres de la tarde en el pequeño shokudo de su madre, junto al río Motoyasu, a la sombra de la cúpula atómica. Era el 1« de julio, y la humedad de Hiroshima era cada vez más difícil de soportar. Durante toda la mañana, la señora Ooe había padecido vómitos y mareos, pero no les dio demasiada importancia: estaba acostumbrada a que esos oscuros y pertinaces síntomas le recordasen, por lo menos dos veces al mes, que las cenizas atómicas habían caído sobre su cuerpo. Sin embargo, no podía hacerles demasiado caso: francamente, era pobre, y un día sin trabajar era lo mismo que un día sin comer. El shokudo de su madre estaba viniéndose abajo, y ahora ya no quedaban sino ellas dos para atenderlo. De repente, la señora Ooe se sintió desvanecer y llamó a la cocinera: “Por favor, ayúdame”. A las cinco de la tarde, con el cuerpo flojo, distendido, despertó del desmayo en el hospital de la Bomba Atómica. Esto es lo que contó a la mañana siguiente:

“Yo estaría muerta si no fuera por los mosquitos. En agosto de 1945 trabajaba en un portal de los astilleros Mitsubishi, a cuatro kilómetros del hospital Shima. Me pasaba las mañanas sentada en un banco, al aire libre, con un pequeño techo de zinc para guarecerme de las lluvias. Mi única misión consistía en mantener cerrada la verja del astillero después que pasaban los camiones.

“En la mañana del 6, como a las ocho y diez, vi pasar un bombardero norteamericano por el cielo. Alcé los ojos con curiosidad, pero ni siquiera me molesté en ir al refugio; todos los días sucedía lo mismo, y jamás se habían atrevido a lanzar más de tres o cuatro bombas sobre Hiroshima. En ese momento, sentí una picadura en el brazo: me golpeé con la palma de la mano y la sangre de un mosquito gordo me manchó la piel. ‘No voy a seguir soportando esto’, me dije. Le pedí a la señora Yasimoto, una obrera de la tornería, que cuidara el portal mientras yo iba a buscar algunas espirales de piretro. Me dijo que sí, sonriendo. Entré a la oficina de provisiones, a la derecha del astillero y le rogué al intendente que me diera algo para ahuyentar a los mosquitos. De golpe, todo se volvió pálido, y el intendente se llevó las manos a los ojos. ‘¿Qué está pasando?’, dijo ‘¡No consigo ver nada!’.

“Me costó mucho esfuerzo seguir caminando por la ribera. Había que saltar sobre los escombros, y el calor del incendio se pegaba a la carne como una tenaza. Oí contar a un herido que la central eléctrica se había desplomado sobre el Ota, contaminando las aguas al estallar. ‘Despidió una luz más fuerte que el sol me dijo. Mucha gente ha quedado ciega’. Sentí que el corazón me latía en la garganta. ‘Shojiro’, empecé a llamar como loca, sin darme cuenta de que mi hijo menor, de tres años, no podía oírme. Así llegué hasta el puente Minami, sobre el Motoyasu. Reconocí a tres de mis vecinos, bajando por la barranca del río, para mojarse. Estaban negros, llenos de humo, y gemían como si no pudieran gemir. Alguien me llamó en ese momento: ‘¡Ooe okusan, Ooe okusan!’ Era un jefe de la Comuna de Hiroshima: estaba tendido en la tierra, inmóvil, con otros empleados de su sección. ‘Usted que está a salvo, Ooe okusan me pidió , averigüe por favor qué hará el gobierno para ayudarnos’. ‘Parece que en seguida llegará un barco hospital’, dijo una de las empleadas. Yo no había oído nada de eso, y lo único que pude dejarles como consuelo fue un frasco de aspirinas. Pero no tenían agua para tomarlas, y la del río estaba sucia.“Salí corriendo a la carretera. Al atravesar el portal, encontré el cuerpo de la señora Yasimoto cortado por el zinc del refugio. Estaba muerta. Dos obreros de Mitsubishi me tomaron de la mano y me encerraron de nuevo en la oficina de provisiones. El más joven, Suzuki san, que tendría 17 años, trató de comunicarse por teléfono con un amigo que estaba de paso en la ciudad y había ido al hospital Shima esa mañana. La campanilla parecía sonar al otro lado de la línea, pero nadie contestaba. Empecé yo también a pensar en mi esposo enfermo de úlceras y en mis dos hijos, que habían quedado en Senda machi, a un kilómetro y medio del hospital. Salí como enloquecida a buscarlos. Siempre llevaba conmigo un botiquín de primeros auxilios, y por suerte pude encontrarlo intacto junto al cuerpo de la señora Yasimoto. Emprendí la marcha a lo largo del río Honkawa, por la ribera. Todo lo que ocurría, hasta donde alcanzaban mis ojos, era un interminable horror. Los heridos caminaban callados, en fila hacia los suburbios, pero el incendio parecía caminar más ligero que ellos. Cerca de Kawaguchi encontré a un chico de seis años, aplastado por un tabique de madera, llorando amargamente. ‘Nadie quiere ayudarme, papá’, sollozaba el chico. Separé un poco los escombros y vi que tenía un brazo completamente quemado. ‘¿Dónde está tu papá?’, le pregunté. Me dijo que era un lanchero en el Honkawa, a tres manzanas de allí. Saqué el óleo calcáreo del botiquín y se lo apliqué sobre las ampollas. Eso pareció aliviarlo bastante. Cuando lo llevé a su casa, los padres me besaron las manos y se abrazaron a mis rodillas. ‘Eres nuestro dios’, lloraban. A mí me avergonzó tanto agradecimiento. Estaban quemados y necesitaban ocuparse más de ellos que de mí.

“En ese momento sentí unos incontenibles deseos de orinar, y busqué un lugar cerca del puente donde ocultarme. Entré a un refugio antiaéreo, luego de saltar sobre una montaña de escombros. No hay una sola palabra en este mundo que pueda explicar lo que vi: el refugio estaba lleno de heridos y, sin embargo, ni un desierto hubiera parecido más silencioso. Me sentí como enterrada en una tumba: el único movimiento era el de los brazos de los heridos, espantándose las moscas. Volví al puente, y ya me había olvidado de mi cuerpo y de lo que mi cuerpo necesitaba. Al encontrarme otra vez con el jefe de los impuestos, me arrodillé llorando. ‘¡Tengo miedo, tengo miedo!’, le repetí atontada. En Sendamachi, donde estaba mi casa, mil lenguas de fuego se alzaban hacia el cielo oscuro, y las casas se desmoronaban una tras otra. Todavía sigo soñando con lo que vi aquel día, y delante de mis ojos vuelven a aparecer las espantosas caras de la gente quemada”.

Afuera, la lluvia volvió a caer sobre Nagasaki, y la torre meteorológica del monte Inasa desapareció en la niebla. Por las ventanas del hospital se filtró la sirena de un petrolero anclado en la bahía. La señora Sumi Yamamoto, de 63 años, dejó su taza de té vacía sobre una mesita, y no miró a los visitantes: ocultó la cara tras un ejemplar del Mainichi Shimbun, vespertino de Osaka, y contó:

“Al empezar la guerra, nos marchamos de Omura y construimos nuestra casita en el monte Inasa. Mi esposo trabajaba en los astilleros Mitsubishi, y a pesar de que yo ganaba algunos yenes más como lavandera, nunca nos alcanzaba para alimentar como es debido a nuestros siete hijos. A principios de 1945, ya no comíamos otra cosa que arroz. Estábamos contentos en esa casa, sin embargo. Por las mañanas, veía a mi marido descender por la colina, rumbo al astillero. Quedaba justamente debajo de nosotros, y era una gloria ver cómo los acorazados, con sus banderas de colores, se perdían entre las islas.

“A las once de la mañana, aquel 9 de agosto, salimos todos a la ventana a mirar el avión enemigo que atravesaba el cielo. Sus motores resoplaban apenas, y mis hijos mayores imitaron el ruido echando viento a través de los labios cerrados. Recuerdo que nos reímos muchísimo porque Toshiko, la menor, de un año y medio, trataba también de soplar. La risa se nos cortó en seco. Un resplandor blanco, poderoso, nos dejó ciegos por un momento. El cuarto quedó lleno de chispas que se encendían y se apagaban, como pequeños gorriones de fuego. Pensé que lo mejor sería esconder a los chicos en el ropero, pero no me quedó tiempo para pensarlo demasiado. Un viento increíble nos golpeó en ese momento, y la casa cayó. Mis chicos se esfumaron en el aire. No sé si me desmayé, pero supongo que sí; al menos durante un minuto estuve desvanecida. Sentí el cuerpo lleno de cortaduras, y vi que los tatami estaban empapados de sangre. Los niños salieron de todos los rincones, llorando sin gemir. Estaban rojos, quemados, y a simple vista podía advertirse cómo se les hinchaban las ampollas. Pensé que el fogonazo había sido el principio de un gran incendio, y que debíamos escapar en seguida. Recogí a los chicos y salí; en el patio, me di cuenta de que faltaba Kiyoshi, el quinto, y entré de nuevo en la casa a buscarlo. Me dio miedo dejar solos a los otros seis, porque los escombros y las tejas de las casas vecinas caían sobre el patio como una lluvia. Pero no tenía más remedio: encontré a Kiyoshi llorando lastimeramente. Una viga le oprimía la espalda.

Mi peor preocupación era la falta de vendas para cubrirles las heridas; mientras descendíamos hacia el astillero, las llagas se les iban ensuciando con las cenizas, y no había manera de detenerles la sangre. Sobre todo, la pequeña Toshiko iba perdiendo la vida por las cortaduras. En un refugio antiaéreo pedí ayuda desesperadamente, lloré y grité hasta que una enfermera, tal vez porque se hartó de oírme, puso yodo sobre las heridas de Toshiko. No hizo falta: estaba mojándole la frente cuando Toshiko dejó de respirar”.

Poco después de las diez de la mañana del 6 de agosto, cuando vio la ciudad lejana envuelta en humo, Makiko Kada decidió bajar hacia el hospital de la Cruz Roja, donde su madre debía de estar lavando sábanas. Los senderos de las colinas estaban llenos de gente quemada que huía sin saber adónde. Había niños solos agonizando entre las piedras. Los fugitivos pasaban a su lado con indiferencia, porque todos padecían alguna pérdida, todos sentían el peso de la muerte. Ella también era una niña, pero la trataban como a una persona mayor. Le pedían que buscara yodo y vendas, que llamara a los médicos. Makiko creyó por un momento que el ciego sol, cansado de los desafíos con que ella lo esperaba todas las mañanas, la había arrebatado del mundo y la había llevado a su oscuro reino de incendios y desgracias.

A eso de las dos de la tarde divisó el caserío de Mitaki-cho y, más allá, el brazo occidental del Ota. Había miles de personas inmóviles en el puente de Mitaki. Algunas se movían perezosamente y arrojaban los muertos al agua. Tomó un atajo y, sentados entre unos árboles arrancados de raíz por el viento de las ocho y media de la mañana, encontró un matrimonio joven. La mujer tenía manchas azules y quemaduras en el lado izquierdo del cuerpo y se quejaba con una vocecita apagada. El hombre llevaba un brazalete de la Cruz Roja. Makiko pensó que tal vez sabrían algo de su madre.

“¿El hospital? Todos han muerto ahí”, dijo el hombre, implacable. “No hay casas, no hay personas, no hay río. Los que han entrado en esa parte de la ciudad no vuelven. Sólo hay cenizas y fantasmas”.

Ahora, sentada en una sala azul del hospital de Hiroshima, Makiko habla con la cabeza baja. Sus ojos están blancos y sin luz: “Son los ojos que me apagó el sol cuando bajó del cielo”, dice con una sonrisa melancólica. “El sol no sólo venció a mi abuela. Nos venció a todos”. Viste un quimono estampado y está muriendo de leucemia, aunque no lo sabe. Ni lo sabe ni lo cree. Desde que supo que unas hojas tiernas de ginkgo biloba brotaban entre las cenizas atómicas y llevó a sus labios ciegos la frescura de las hojas recién nacidas, Makiko se cree invencible y eterna. En vísperas de cada invierno, los médicos le auguran que va a morir y no muere.

“Llegué a la ciudad después del mediodía”, cuenta Makiko. “Se encendían chispas espontáneas en todas partes y la gente las esquivaba con indiferencia. Parecía que la vida se nos hubiera retirado del cuerpo y que el mundo estuviera desierto y vacío. Lo que recuerdo más es el silencio: las palabras que se alejaban de nosotros como si nos pertenecieran. Una enfermera a la que yo había conocido en Numata me dijo que vio a mi madre salir del hospital de la Cruz Roja después del gran viento. Mi madre, dijo, estaba desangrándose, pero insistía en salir a buscarme. La retuvieron en el hospital hasta que el viento y la lluvia se retiraron. Eran las nueve y media de la mañana. Ni siquiera tuvo fuerzas para llegar a la calle. Cerca de la puerta, se desplomó. Al rato, el sol se abrió paso entre las llamas y el humo. Una lengua del sol lamió la cara de mi madre. Desde entonces, ya nadie la vio más. Tal vez arrojaron su cuerpo al río, tal vez el sol la envolvió y se la llevó. Esa misma noche entró una nube blanca en mis ojos y no pude ver nada más. A la primavera siguiente, un brote de gingko biloba creció en el mismo lugar donde mi madre había muerto. Yo me sentía muy débil, pero un médico del hospital me llevó para que lo tocara. Me permitieron arrancar una de las hojas húmedas y sentir el sabor pálido de la frescura. Era un sabor sin fuerza, como yo, pera decidido a vivir. No puedo ver, pero sé que mi cuerpo está lleno de manchas blancas enviadas por el sol. El sol avanza dentro de mi cuerpo, pero no puede llevarme”.

Cerca del monte Hiji, al este de Hiroshima, el viejo Cuartel de Artillería sirve ahora de biblioteca y laboratorio para la escuela de Medicina de la Universidad. Son tres grandes bloques rojos, manchados de humedad, oliendo a éter y alcanfor. En el fondo, detrás de un parque poblado de sésamos y narcisos, el doctor Yoshio Sugihara, titular de Patología de la Escuela, analiza todos los días, durante 15 horas, la sangre y los tejidos de los gembakusho; durante otras tres, dicta clases y camina por las calles de Burako, llega a las chozas para compartir una taza de té con los vagabundos, a menudo deja una bolsita de arroz o un pedazo de chocolate sobre las camas de los niños.

No nació en Hiroshima el doctor Sugihara: cuando se oyeron las primeras noticias de la explosión era médico del ejército de Okayama, al nordeste, junto al pueblo de Kurashiki, su pueblo. El 2 de septiembre, la rendición incondicional del Imperio, firmada a bordo del Missouri, lo dejó sin empleo. El 5 trepó a un camión, llevando unas pocas ropas en su valija de lona, y descendió entre las cenizas atómicas, apenas aplacadas por el viento y las lluvias. Permaneció en Hiroshima desde entonces. Por las noches, después de trabajar en seis o siete autopsias, dentro de un galpón sucio, escribió un minucioso diario médico. En marzo de 1948, lo llevó al Chugoku Shimbun, el único periódico de la ciudad, para que le publicaran algunos fragmentos.

“Me enteré entonces”, cuenta Sugihara, “que el código de prensa promulgado por el general MacArthur impedía divulgar toda noticia sobre el cataclismo atómico y publicar fotografías o dibujos. Hasta fines de 1952, cuando la ocupación cesó y el semanario Asahi Pictures News publicó en Tokio las primeras fotografías de tejidos queloides y de niños sin ojos, casi nadie en el Japón sabía hasta qué punto habíamos sido heridos por la bomba. Recuerdo que en esos meses, la revista Life contó, con honestidad, que ‘las fotos tomadas por Kiyoshi Kikkawa en las primeras cinco horas de terror fueron secuestradas por los censores militares. El señor Kikkawa pudo recuperar sus negativos en abril pasado (1952), cuando el Japón recobró su soberanía’”.

Al doctor Sugihara le gustaría pregonar ante el mundo que todavía siguen muriendo, año tras año, medio centenar de personas en el hospital de la Bomba Atómica de Hiroshima, y otro medio centenar en el miserable caserío de Burako. Se le enciende la voz cuando va enumerando las enfermedades que nacieron de la gembakusho, esa gigantesca enfermedad madre: leucemia, anemia, endurecimiento del hígado, cáncer de hígado, cáncer de pulmón, cáncer de piel, cáncer de tiroides, cáncer de estómago, tumores malignos, cataratas. Y se queja de que el ABCC, el Atomic Bomb Casualty Commission (Comisión para los Daños de la Bomba Atómica) sólo examine a los enfermos, sin responsabilizarse de su curación. “Los médicos tenemos la obligación de arrancar a las víctimas de sus infiernos, de sus depresiones morales, de su decadencia física”, postuló el doctor Sugihara. “Pero el ABCC los usa como cobayos”.

Sobre el monte Hiji, 330 metros al oeste de la Escuela de Medicina, los investigadores norteamericanos piensan que esa ira es ciega. “Hemos revelado que hay conexiones entre la explosión nuclear y el aumento de la leucemia protestaron . Hemos publicado en nuestros boletines que el cáncer de pulmón, el de senos, ovarios y cerebro eran fácilmente advertidos entre los sobrevivientes. Informamos a quien quería enterarse que en los chicos de siete a diez años se descubría una pérdida constante de agudeza visual, y que las criaturas gestadas hasta cuatro meses antes de la explosión nacieron con graves retardos mentales y un alto porcentaje de microcefalia. ¿Cómo puede decirse que nuestras investigaciones transformen a los seres humanos en cobayos?”.

Para el doctor Sugihara, la historia está en otro lugar, en el esfuerzo para hacer sentir a los gembakusho que no están desamparados ni solos. “Ellos”, dice, “tratan de vivir más intensamente que nadie, de entregarse apasionadamente a su trabajo todos los días, aunque les faltan las fuerzas. Y tienen razón. Nadie puede asegurarles que no estarán muertos mañana.”

“Nadie puede asegurarme que no estaré muerto mañana”, repite el señor Michiyoshi Nukushina, de 59 años, en la trastienda de su almacén tristísimo y vacío. Afuera, los altoparlantes de un camión de propaganda incitaban a votar por los senadores del partido Liberal Democrático en las elecciones para la Dieta, el 4 de julio. Sobre el muro de enfrente, los socialistas de Hiroshima habían pegado centenares de afiches con la cara de sus candidatos. Pero el señor Nukushina no podía ver toda esa fiebre, y casi tampoco podía oírla: el resplandor atómico lo alcanzó más de cerca que a ningún otro sobreviviente en la ciudad, porque su oscura tiendita de sake estaba a 900 metros al sur del hospital Shima, en el mismo lugar donde se alza su casa ahora, sólo que con dos lámparas shintoístas en el jardín y más gente en el dormitorio, 12 personas más de las tres que viven todavía.

Esa cercanía le costó cara a Nukushina san: un ojo, las dos piernas amputadas hasta la ingle ahora suplantadas por aparatos ortopédicos , el oído, un delta de tejidos queloides en la espalda, la esterilidad, los padres, los cinco hermanos, sus cuatro cuñados y uno de sus dos hijos. Se siente como una especie de Job incapaz de entender la ira de Dios, aunque no sabe quién es Job y no quiere saber quién es Dios.

Junto a la trastienda, inmóvil sobre un futon, la esposa de Nukushina san agonizaba, el primer martes de julio, sin poder resistir el embate de la anemia y de un cáncer pulmonar. Apenas podía mover sus 40 kilos, y la lengua se le había detenido. A su lado, Myeko, de 24 años, le espantaba las moscas con una pantalla de palma. A Myeko se le vaciaron los ojos por mirar el resplandor, aquel 6 de agosto, y la oscuridad en que se sumergió a los cuatro años pareció iluminarse hace tres meses, cuando se casó con otro sobreviviente ciego, tejedor de mimbres, sólo para quedar acongojada de nuevo: el hijo que les nació no consigue librarse de la anemia ni del llanto.

Como el propio Nukushina san suele decir, sonriendo, su historia “es la más espantosa que conocí”. Todo empezó de un modo tonto, imperdonable, porque el 2 de agosto, después de haberse tomado una fotografía junto a la puerta de la tienda, la familia Nukushina se estableció en Kure, 25 kilómetros al sur. Volvieron en pleno la noche del 5, para festejar el cumpleaños de Myeko y llevarse unas cacerolas de cobre. Baba san, la abuela, presentía que Hiroshima iba a ser bombardeada de un momento a otro, después de tres años y medio de tranquilidad, y el señor Nukushina resolvió que Kure podía ser un sitio más seguro hasta que la guerra terminara. Confiaban en regresar entonces a la tienda de sake, pero las incomodidades de la nueva casa, las cacerolas, Myeko y la fatalidad los empujaron hacia la muerte aquel 5 a la noche.

“A las 8 de la mañana (contó Nukushina san), ya estaba toda la familia en el camión, lista para viajar a Kure. Les pedí que esperasen un momento, porque necesitaba llamar por teléfono desde la tienda a un amigo de Miyajima. Mi esposa bajó conmigo y no pudimos convencer a Myeko de que se quedara quieta en las faldas de Baba san, de modo que también ella entró en la casa. La vimos divertir a su pequeño hermano con una muñeca de yeso, desde la ventana. La operadora telefónica informó que tardaría unos diez minutos en comunicarse con Miyajima. Me senté a esperar. Me entretuve mirando a Myeko y, de a ratos, soplé el polvo de los cuadros que adornaban el vestíbulo. Eran muy parecidos a los que tengo ahora: un paisaje nevado de Hokkaido, una cesta de frutas, una mujer que esconde su cara detrás de un abanico. Mi esposa me llamó desde la cocina cuando sonó la alarma antiaérea. ‘¡Diles que entren!’, gritó, pensando en Baba san. Pero fue Baba san la que se opuso, porque vio que era un solo aparato el que merodeaba en el cielo. Volví al lado del teléfono, y la alarma se apagó. Casi inmediatamente, una luz blanca, como un torrente de leche, inundó todo el cuarto: en ese instante, la casa se vino abajo”.

“Myeko lloraba amargamente en la ventana, cubriéndose los ojos con las manos. Le grité que no se moviera, porque una viga se balanceaba y estaba a punto de caer. El cuarto estaba lleno de chispas. Recuerdo que un sofá de paja empezó a incendiarse, y en seguida el fuego estaba ya lamiendo las paredes. Traté de levantarme, para llevar a Myeko hacia el camión. Sólo entonces me di cuenta de que tenía la espalda cortada y quemada, y una especie de tenaza hirviendo me golpeaba las piernas. Me rasgué el pantalón, empapado en sangre. Mis piernas estaban separadas del cuerpo, y dos cacerolas de hierro, partidas por la mitad, se habían incrustado en esas heridas. Nunca supe cómo llegaron hasta allí”.

Para la señora Yaeko Katsuda, que mueve sedosamente los pliegues de su quimono verde, todo es hermoso sobre la tierra: el ciruelo que crece bajo su ventana, en el hospital de Hiroshima; la voz de la enfermera que sirve el almuerzo; las sembatsuru rosadas que dos amigas le han llevado de regalo a la señora Ooe, su compañera de cuarto; la lluvia que cae sin fatigarse nunca sobre la ciudad. También el pikadón, el relámpago atronador que arrasó su casa de Minami Misasa, hace dos décadas, fue “la luz más hermosa que he visto”. Acaba de cumplir 48 años, y parece tan suave que no tolera los repiqueteos de un taladro eléctrico, fugaz y ensordecedor, en la calle contigua al hospital. Acomodándose el pelo corto con las manos, ajustándose los anteojos sobre su pequeña nariz, la señora Katsuda se resiste largamente a contar lo que por fin, con voz tibia, cuenta:

“Cuando estalló el pikadón, en ese instante justo, empecé a caminar desde la cocina al cuarto de baño. No me sentía muy bien, porque esperaba mi tercer hijo, y el embarazo seguía provocándome vómitos y mareos, aun en ese quinto mes de gestación. Fue como si un rayo se instalara en el centro de la casa, obligándola a temblar. Una fuerza desconocida me arrastró por el suelo, como un huracán, mientras las tejas y los ladrillos se desmoronaban sin dar tiempo a que nos protegiéramos. Llamé preocupada a mi hijo menor, de cuatro años, a quien había dejado en el dormitorio recortando papeles. Pero no lo oí contestarme. Pensé desconsolada en Toshío, el mayor, que estaba jugando en la calle. Toda la casa era una colina de escombros, y los marcos de las ventanas habían salido de quicio. Oí un llanto apagado, como de gato, y aparté las tejas que cubrían todo el dormitorio. Mi hijo pequeño estaba allí, guarecido bajo una mesa, completamente a salvo a pesar de las vigas que se habían desplomado a su alrededor. Salí al roka , por si podía divisar a Toshío: lo vi correr hacia mí, con un pantaloncito blanco y empapado. Me contó que no soportaba más el calor y había decidido bañarse en el tanque de agua de Asano san, nuestro vecino. Cuando oyó a su amigo Hideo buscándolo por el jardín, se acuclilló dentro del tanque y cerró la tapa. La bomba reventó en ese instante”.

Hacía un mes y medio que la señora Katsuda había llegado al hospital para quitarse “la pobreza de la sangre”, entre ramos de crisantemos y gallardetes con haikai. El 3 de julio, con el mentón hundido en el pecho, se acordó que “hace muchos años, cuando acabó la guerra, sentí un odio implacable hacia los ocupantes del Japón, y deseé con todas mis fuerzas que diez bombas iguales a las de Hiroshima cayeran sobre cada una de sus ciudades. Pero ya pasó demasiado tiempo desde entonces, y mi odio se ha borrado por completo”.

“Y después del odio, ¿comenzó a quererlos?”, preguntó la señora Ooe desde su cama.

La señora Katsuda no contestó una sola palabra.

Nadie habla ahora de resentimiento; hasta Nukushina san, a quien el llanto del nieto desvela todas las noches, se olvidó ya de su vieja cólera, y dejó que el cansancio y la costumbre la apagaran para siempre. En su casita soleada de Midori machi, junto a la capilla, el padre LaSalle, de la Compañía de Jesús, no sintió nunca indignación por tanto espanto. “Sólo piedad por los que murieron y piedad por los que mataron”. La voz le sale oscura, calmada, como si escapara de un tubo: “Con esta misma voz lloré el lunes 6 de agosto”, cuenta, mientras una encorvada sirvienta japonesa va y viene por el piso de hule. El padre LaSalle ya no se llama como en 1945, cuando era Superior de la Misión en Hiroshima: ahora que ha resuelto quedarse allí a vivir como un japonés, su nombre es Enomiya Makibi, y su cargo, vicepresidente del Instituto Reina Elizabeth, una escuela de música.

Tenía 47 años aquel verano, y durante la primera semana de la hecatombe pasó casi todo el tiempo rezando, mientras andaba entre los heridos y los muertos. “No necesité perdonar porque ya había perdonado en el momento mismo en que mi espalda quedó rasgada por 15 astillas de vidrio, la mañana de la explosión”, cuenta el padre LaSalle sin que sus 67 años se muevan de la silla, curvando apenas los labios finísimos. “Sólo pienso ahora que fue una desgracia para los norteamericanos haberla descargado primero sobre una ciudad, y una suerte que no todos los países en guerra la hayan tenido al mismo tiempo. A veces”, reflexiona, “cuando miro las fotografías de aquellos años, me pregunto dónde están los límites de la desgracia. Una mujer de Liverpool me contó que su ciudad fue atacada 84 veces por los alemanes y que su casa estuvo indemne hasta la vez número 84. Entonces, una bomba (quizá la última bomba de la guerra en todo Liverpool) la redujo a cenizas”.

El padre La Salle prefiere acordarse de otras historias, de los 300.000 dólares que logró acumular en todo Japón para alzar la Catedral de la Paz, de los padecimientos que afligen todavía al padre Wilhelm Kleinsorge y al padre Cieslik, dos sacerdotes de la Misión derribados por la anemia.

A medio kilómetro de la capilla, en una casa de departamentos que cobija a 83 profesores universitarios, los amigos de Kitanishi sensei, titular de Economía Política en Hiroshima, hablan de la explosión atómica como de una leyenda oscura, impenetrable, un cataclismo que sólo puede preocupar a los viejos. Los amigos del profesor no tienen más de 14 años. Yasugiko, su hijo, acaba de cumplir ocho y cursa el tercer grado. Lo único que oyó decir del 6 de agosto es que un globo de calor hizo reventar la piel “de mil personas y les formó queloides en la espalda y en la cara”.

Tampoco Hiroko Magari sabe casi nada de esas historias. Por aquellos años, su madre vivía en Taiwan, y el padre estaba acuartelado en Corea. Hasta hace tres, cuando salió de la escuela primaria, Hiroko no sabía que 200.000 personas podían morir golpeadas por un solo rayo: había estudiado algunos principios elementales de física, había aprendido la noción de que el átomo es divisible, pero no sabía que la fuerza de mil soles se descargó un día sobre Hiroshima, a 300 metros de la casa donde ahora vive. En la última semana de clase, el maestro de sexto grado les explicó que Japón estaba a punto de derrumbarse en 1945, sin alimentos ni armas. Los japoneses sabían que ese derrumbe era inminente, pero estaban dispuestos a morir antes de rendirse. En las montañas de Kiushu, las muchachas guardaban un puñal de bambú (contó el maestro), “dispuestas a suicidarse ante la vista del enemigo. Para salvarnos de una masacre, Estados Unidos recurrió a la bomba. El maestro creía que era justo. Eso es lo que creo yo también”.

Y es lo que cree Kazushige, el hermano menor de Hirokoto, y lo que piensa a veces Akie Yokawa, de 11 años, a quien jamás le dijeron en la escuela una palabra sobre el átomo salvo las que leyó en el texto de historia. Pero sólo a veces, porque Akie quisiera tener “un padre y una madre inmortales, y hermanos inmortales, y ninguna bomba ni puñal ni ametralladora cerca de mí”.

Todos los veranos, las lluvias siguieron cayendo sobre Hiroshima y Nagasaki como si nada hubiera ocurrido. Las casitas de dos pisos volvieron a crecer alrededor del hospital Shima o de la iglesia de Urakami, sobre el polvo y las cenizas. En Nagasaki, los pescadores se alegraban de su buena suerte: al fin de cuentas, si la bomba hubiera estallado sobre los astilleros Mitsubishi –el blanco elegido , y no la hubiera desviado el viento hacia el valle de los cristianos, el Urakami, la bahía entera estaría despedazada y la onda explosiva, al encajonarse entre las montañas, la habría limpiado de casas y de lágrimas. La estrecha garganta donde un trueno de plutonio reventó el jueves 9 de agosto, a las once y dos minutos de la mañana, salvó los astilleros, la casa de Madame Butterfly y casi todos los templos budistas. “Fue sólo una matanza entre cristianos”, definió el Asahi Shimbun en el décimo aniversario del estallido.

Por entonces, en 1955, las cosas le iban bastante mal al ex bombero Yukata Ikeda. Su mujer había perecido en el puente Yokogawa, y a él mismo el brazo derecho le quedó casi inútil. “Durante seis meses recuerda , me salió pus de las quemaduras y de los ganglios detrás de la oreja”. Un tío paterno lo recomendó en las acerías de Mitsubishi, y allí estuvo trabajando tres años, una semana sí y otra no, a causa de las anemias, y los dolores de hígado. “Hasta que en diciembre de 1951, mientras estaba llevando material al tren de laminación, los huesos cúbito y radio del brazo derecho se desencajaron, y ningún médico pudo unirlos. Vagué de un hospital a otro, y hace siete años llegué aquí, al de la Bomba Atómica. No me he movido desde entonces, pero cuando llega la noche, me desespero por levantarme y respirar el aire libre”.

La señora Yuko Yamaguchi, esposa del presidente de la Compañía de Gas, en Hiroshima, tuvo que aguardar un año a su marido a quien creía en Hangchow : fueron meses tristísimos, llenos de miseria, y ella pensó que no los sobreviviría. Su odio del principio contra el enemigo empezó a transformarse lentamente: primero, lo enderezó contra el país vencedor; luego, contra el coronel que había arrojado la bomba y contra el presidente que había ordenado el exterminio; por fin, advirtió que no conocía ni a los unos ni a los otros, y que ese resentimiento anónimo, gregario, sólo podía caber en una tonta. “Entonces dice la señora Yamaguchi supe que el único destinatario de mi odio era el monstruo, la Bomba”.

A las nueve de la mañana, aquel espantoso lunes de agosto, los heridos fueron invadiendo calladamente la escuela del monte Futaba, donde ella vivía, y acostándose en la sala de reuniones sin pedir permiso ni quejarse. Todo lo que se les podía dar para ayudarlos era un poco de agua y media ración de arroz. Se contentaban con eso. A las once de la mañana, cuenta la señora Yamaguchi, “cuando más nos lamentábamos de nuestra impotencia, tuvimos la primera muerte: una mujer que había venido caminando desde Hatchobori, a tres kilómetros, con su hijito a cuestas. Tomamos el niño a nuestro cargo, y fue esa misma mañana, en el nacimiento de la era atómica, que resolví dedicar mi vida a los huérfanos de Hiroshima. He cumplido hasta ahora”.

Entre los kakeyi de su casa, entre los poemas que hablan de la lluvia y de la primavera, la señora Yamaguchi suele olvidarse a veces del desastre. “Pero no de mis huérfanos”. En 1953 golpeó a miles de puertas, con un chiquillo de la mano, pidiendo que lo adoptasen. Escribió al gobierno del Japón, reclamó ayuda y alimentos, y acabó cobijando a un centenar de desamparados. Logró que los empleasen y los educasen, y les abrió las puertas de la casa para aconsejarlos sobre sus matrimonios.

Sin dejar de rascarse la cabeza rapada, también el señor Muta Suewo, en el Hospital de Nagasaki, acabó por aceptar la fatalidad y por acostumbrarse a ella. No le fue fácil consolarse, liberarse de la pesadilla. Al salir de la fundición de Mitsubishi y ascender a su casita de Narutaki, en las montañas, encontró a sus dos hijas salvas: Yaeko, la mayor, jugaba con una muñeca entre los escombros. Pero ese respiro de felicidad no duró demasiado tiempo. En enero de 1947, mientras estaba comiendo, Suewo San se desmayó; nunca más, desde entonces, volvió a sentirse con fuerzas. Esperó hasta el verano de aquel año, confiado en que mejoraría poco a poco. No le sirvió de nada. Los médicos, al menos los que él visitaba, creyeron que le estaba fallando el corazón y lo saturaron de coraminas. Por fin, cuando el ABCC llegó a Nagasaki, Suewo san se presentó para que lo examinaran. “Anduve días y días por las salas de la Comisión cuenta , preocupado porque mi diagnóstico tardaba demasiado. En Narutaki machi me ponía en cama a las seis de la tarde y empezaba a pensar en la muerte. A veces, la sangre se me empobrecía tanto que deseaba no despertarme más: sólo las voces de Yaeko y de mi otra hija me devolvían la voluntad de vivir. Un día encaré a los médicos del ABCC y protesté: ‘Si ya terminaron de revisarme y saben qué tengo, ¿por qué no me lo dicen y me dan remedios para que me cure?’ Pero me explicaron que no estaban en Nagasaki para calmar nuestros dolores sino para conocerlos”.

También esa recelosa forma de indignación fue esfumándose de la vida de Suewo san: ya no se acuerda casi de que en 1951 no probaba otro alimento que el arroz y que gastaba en medicinas todos los miserables yenes que ganaba. “Un día dice, entrecerrando su ojo yerto me puse a llorar ante la escudilla vacía de Yaeko, y decidí enterrar mi estúpida vergüenza para no verla consumirse de hambre. Fui a la Comuna y pedí que me subvencionaran. Al fundarse el hospital de la Bomba Atómica, hace siete años, los médicos admitieron que mi corazón estaba débil a causa de las radiaciones y que en mi sangre faltaban los espíritus blancos. La tranquilidad de saber que mi tarjeta de salud tenía un cuadradito verde con la palabra gembakusho me permitió olvidar el pasado. Ese cuadrado verde me aseguraba atención médica gratuita en el hospital. Para entonces, hace ya siete años, Yaeko trabajaba en la acería de Mitsubishi y mi otra hija en las tiendas de coral. Aquí estoy tranquilo se regocija Suewo san, y no espero nada ni quiero nada. Esta es mi felicidad”.

A los 35 años, el señor Yukio Yoshioka piensa, en cambio, que jamás conocerá nada parecido a la dicha: “Fui un globo, una ampolla de agua moviéndome, adolescente, después del pikadón. Ahora me siento sin fuerzas, y cada dos o tres meses una violenta diarrea me obliga a esconderme en casa. Pero lo peor es que mi corazón está herido, ocupado con los problemas del cuerpo. Ni una sola noche puedo dormir sin despertar sobresaltado. Entonces pienso que no podré ya nunca engendrar hijos sanos, que tampoco podré conseguir un buen trabajo”.

Los alumnos de Yoshioka san, en el Centro de Paz donde enseña caligrafía coreana, junto al río Enko, en Hiroshima, creen que el abatimiento jamás se ha posado sobre él y que tendrá una larga vida. Sólo una tarde, en junio, dos de ellos lo sorprendieron con la cabeza entre las manos, antes de empezar la clase, y le oyeron decir: “Debo morir. Hablo con mis antepasados, y ellos me acercan siempre al camino de morir”.

Morir era también lo único que deseó la señora Yamamoto desde que la pequeña Toshiko se le apagó en un refugio antiaéreo de Nagasaki, y sobre todo, desde que Kiyoshi, a quien le había costado tanto salvar de entre los escombros, fue acometido por vómitos interminables en un puesto de emergencia. En la madrugada del viernes 10, lo vio empalidecer y suspirar: levantó los bracitos hacia un sembatsuru y cayó, con el corazón detenido.

Otros tres de sus siete hijos sucumbieron al año siguiente, y ella, la señora Yamamoto, perdió todo el pelo y lo sintió crecer de nuevo, oscuro y fuerte, mientras las montañas de la ciudad volvían a poblarse de alverjillas y los barcos, como antes, arrimaban sus sirenas a la bahía.

A su marido lo emplearon otra vez en los astilleros Mitsubishi, y ella se sintió también afanosa por trabajar. Pero cuando se marchaba del hospital y comía los alimentos de su casa, la cara se le hinchaba y le dolía. A nada teme tanto ahora como a la muerte. A nada, salvo a otro fogonazo pálido y quemante.

También Makiko Kada sólo piensa en sobrevivir. Todas las tardes, las enfermeras del hospital de la Bomba Atómica la llevan al pie del ginkgo biloba y la dejan allí por una o dos horas, sentada en un banco de piedra. La gente que pasa le canta canciones alegres y Makiko les devuelve la cortesía contándoles su historia. No siempre es la misma historia: a veces el sol que la encegueció es un dragón de grandes alas que tiene su nido al otro lado del mar, a veces es un pez espada que juega entre las nubes y que ataca a quienes osan mirarlo.

Pronto cumplirá 30 años. Hace diez, la ofrecieron en matrimonio. Nadie la quiso. Ya entonces, todos decían que pronto iba a morir. “Muchas veces he muerto desde aquella mañana del resplandor’“, dice Makiko. “He muerto y he resucitado, como todos en Hiroshima. Nos parecemos a las nueces plateadas del ginkgo biloba. Estamos llenos de estrías y de sufrimientos, pero el viento pasa, los incendios pasan, y nosotros seguimos en el mismo sitio, invencibles”.

Las cifras dicen poca cosa, pero a veces lo dicen casi todo. En enero de 1965, el 42% de los trabajadores esporádicos de Hiroshima eran sobrevivientes de la hecatombe. Cada uno de ellos, por condescendencia del gobierno japonés, recibía un dólar y medio por jornada. En febrero, el señor Akira Kuboyama, licenciado en Economía de la Universidad de Nagasaki, aprobó el examen de ingreso a una de las mayores empresas de la isla Kyu shu. Pero durante el test médico, los investigadores advirtieron formaciones queloides en sus hombros y vetaron el contrato. En abril, la señora Yamaguchi protestó ante la Comuna de Hiroshima porque uno de los huérfanos a quienes apadrinaba había debido cambiar diez veces de trabajo en un año: cuando presentaba la tarjeta de salud con un rectángulo verde era implacablemente despedido.

Tampoco les es fácil ser reconocidos como enfermos atómicos. Hasta 1957, el gobierno negó que las anemias y cánceres tuvieran algo que ver con la explosión. Obedecía de esa manera el dictamen del brigadier general Thomas Farrell, quien el 3 de septiembre de 1945 informó en una conferencia de prensa que “ya nadie padece en Hiroshima y Nagasaki los efectos radiactivos de la bomba. Quienes los padecieron, están muertos”.

Myeko, la hija ciega del señor Nukushina, imagina que la Hiroshima donde nació sigue como hace veinte años, con sus oscuras casitas de tejado curvo. No puede concebir que la ciudad donde nació sea otra, lavada por las lágrimas y la desdicha. “Aquel día de agosto suele contar, el cielo se cayó. Cuando el cielo volvió a levantarse, todo siguió igual que antes. Somos sólo nosotros los que hemos cambiado”.

Tomás Eloy Martínez: Panorama [Buenos Aires]. Martes 11 de agosto de 1970.