Por considerarlo de sumo interés en esta época de pandemias, incertidumbres y especulaciones, compartimos la siguiente reseña bibliográfica.

En sus conocidos Anales Lawman, el religioso islandés Einar Haflidason (1307-1393) lo cuenta así:

“En aquel momento, un barco zarpó de Inglaterra con mucha gente a bordo. Llegó al puerto de Bergen y se descargó una pequeña parte de la mercancía. Entonces, toda la gente del barco murió y tan pronto como aquellos productos llegaron a la ciudad, sus habitantes empezaron a morir. Por otro lado, la pestilencia se extendió por toda Noruega y causó tal estrago que no sobrevivió más que una tercera parte de la población. El barco inglés fue hundido junto a su capitán, los hombres muertos y la mercancía restante…”

Así empezaba todo en los años de la peste: unos combatientes que vuelven de la guerra; una caravana de mercaderes que cruza el desierto; una cofradía de peregrinos que regresa a casa después de visitar los lugares santos; un barco repleto de mercancías… y de ratas infestadas de pulgas y piojos.

Luego un hombre aquí y otro allá empezaban a quejarse de dolores de cabeza, fiebres, vómitos y temblores.

Al mismo tiempo aparecían manchas en la piel y pequeños tumores en algunas partes del cuerpo.

Entonces se desataba la mortandad. No había lugar del mundo conocido que pudiera escapar a ella: Mongolia, India, Turquía, Rusia, España, Egipto, Italia, Francia.

Y luego el Nuevo Mundo.

Cada cierto tiempo la tierra entera se convertía en una aldea de apestados.

El pavor se apoderaba de todos: hombres y mujeres; niños y viejos; ricos y pobres; poderosos y desvalidos; frailes y laicos; bellas y feas: todos intentaban escapar hacia algún lugar inexpugnable.

Pero más temprano que tarde la peste los alcanzaba.

Entonces, cada quien buscaba su propia explicación: la ira divina, la anómala conjunción de los astros, “los humores malignos” del cuerpo, las emanaciones cósmicas.

Y, claro, “Los maleficios de los judíos”.

La ciencia apenas daba sus primeros pasos en el método de ensayo y error. Por eso, a nadie podía ocurrírsele que las pulgas, piojos y niguas tuvieran que ver en el asunto.

O las temibles ladillas del vello púbico.

Y menos podían sospechar que las ratas, ardillas y otros roedores tuvieran su parte en la pesadilla.

Con sagacidad y paciencia de detective, el gran biólogo y entomólogo español Xavier Sistach (Barcelona, 1962) se dio a la tarea de seguir la estela negra de la peste, desde las páginas del Antiguo Testamento hasta nuestros días.

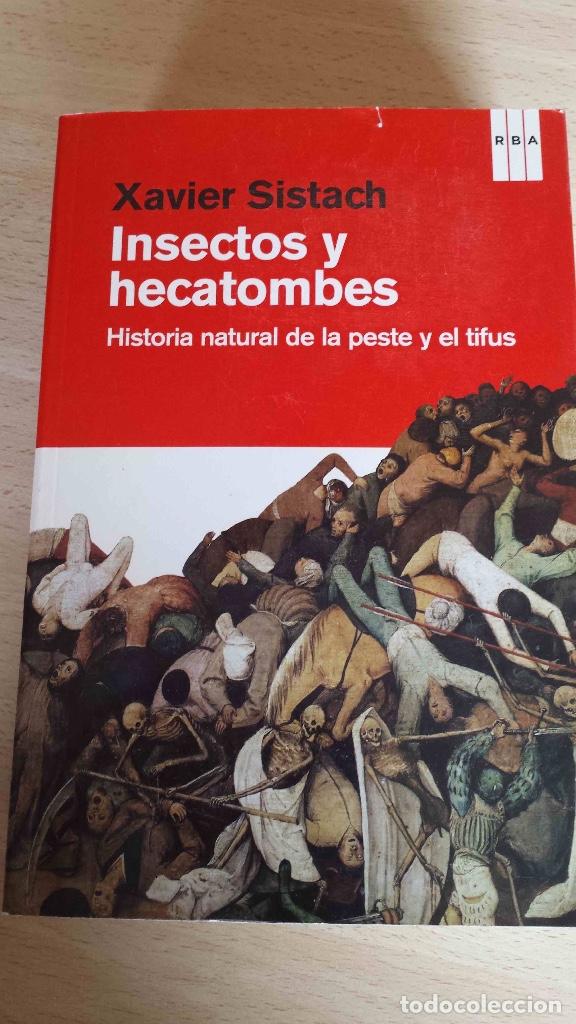

El resultado es un colosal libro titulado Insectos y hecatombes: Historia natural de la peste y el tifus.

A lo largo de sus 844 páginas, Sistach apela a todo el legado de médicos, poetas, clérigos, cronistas, músicos, mercaderes, anatomistas, biólogos, reyes, políticos y científicos en su intento por mostrarnos un panorama de las pestes, sus orígenes, causas y consecuencias.

Así, llevados de la mano de Xavier SIstach, leemos en la pluma del cronista Marchionne di Coppo Stefani, también conocido como Baldasarre de´Bnaiuti:

“En el año del señor de 1348 se presentó una peste muy grave en la ciudad de Florencia y en su distrito. Fue de tal furia y tan tempestuosa que incluso en las casas que tenían criados sanos, a los que se había aislado del exterior, murieron de la misma enfermedad. Casi ningún enfermo sobrevivió más allá del cuarto día y ni los médicos ni las medicinas resultaron eficaces”.

Lejos de limitarse a las descripciones propias de su profesión, el autor nos ofrece un fresco histórico en el que muestra el trasfondo económico, social, político, cultural y religioso en el que se dieron las grandes acometidas de la peste.

Para lograrlo, no duda en acudir a las páginas de El Decamerón, la obra de Giovanni Boccaccio cuya acción transcurre en el año de 1348, justo cuando la peste asolaba la ciudad.

“Ya habían transcurrido los años de la fructífera Encarnación del Hijo de Dios al número de mil trescientos cuarenta y ocho cuando a la egregia ciudad de Florencia, nobilísima entre todas las otras ciudades de Italia, llegó la mortífera peste que, por obra de los cuerpos superiores o por nuestras acciones inicuas, fue enviada sobre los mortales por la justa ira de Dios para nuestra corrección”.

De a poco, Sistach descorre el velo sobre las criaturas encargadas de ejecutar la ira de Dios.

Se llaman Pulex irritans, descubierta por Linné, Xenopsylla cheopis, desenmascarada por Rotthschild y Nosopsylus fasciatus, cuyo descubrimiento es atribuido a Bosc.

Detrás de esos nombres tan elegantes se esconde una legión de insectos portadores de la peste, es decir, los vectores de la enfermedad, conducidos hasta los hombres por las ratas y otras alimañas.

Por eso las trincheras, los barcos y los graneros han sido algunos de los grandes focos, según descubrimos a medida que avanzamos en la lectura.

Como descubrimos que en la familia de célebres banqueros Rotschild había varios entomólogos avezados.

O que los años de la peste vieron florecer esas formas de filosofía solo posibles en los casos más desesperados: las que aconsejan entregarse a los placeres y tomar la flor del día antes de que la guadaña de la muerte cercene toda posibilidad de dicha terrenal.

Para que nos hagamos a una idea de los alcances de esa guadaña, el libro está ilustrado con cuadros comparativos que muestran los lugares y las épocas de mayor virulencia de la peste: el mapa de la hecatombe.

Por ese camino asistimos a los avances de la ciencia, al tesón e los investigadores capaces de inocularse el mal en el propio cuerpo con tal de encontrar el remedio adecuado.

En ese intento murieron miles de científicos y médicos, pero también nacieron muchas instituciones consagradas a salvar vidas.

Pero está también la otra cara: como ha sucedido siempre a lo largo de la Historia, el desastre devino tierra abonada para especuladores, oportunistas y charlatanes, como bien lo documenta Daniel Defoe en su tan celebrada obra Diario del año de la peste, citada por Sistach en la página 648 de su libro:

“Los gritos de mujeres y niños en las ventanas y puertas de las casas en donde tal vez sus parientes más próximos estaban agonizando, o acababan de morir, se oían con tanta frecuencia al pasar por las calles, que oírlos bastaba para destrozar el más duro de los corazones. Estos terrores y este pánico de la gente llevó a caer en innumerables necedades, locuras y maldades, y no faltaron consejeros realmente perniciosos para alentarla a seguir este camino, que no era otro que el de correr a consultar adivinos, magos y astrólogos, para conocer su destino, o, como se dice vulgarmente, para que les dijeran la buena ventura, les hicieran su horóscopo, y demás cosas por el estilo”.

Para que su relato y sus análisis no se vuelvan farragosos, Xavier Sistach está dispuesto incluso a hurgar en lo mejor de la picaresca si eso le sirve para aproximarse por un atajo al mundo de los insectos causantes de la peste, según se desprende de estos versos dedicados por Étienne Pasquier a Mademoiselle Desroches:

“Plazca ahora a Dios que yo pudiera convertirme en pulga/ Pues alzaría el vuelo hasta alcanzar tu cuello/ O con una suave rapiña succionaría tu pecho/ O lentamente, paso a paso, me deslizaría más abajo/ Allí, como un juguetón amordazado, Yo sería pulga idolatrada/Pellizcando yo no sé qué/ Que me gusta mucho más que yo mismo”.

Hasta para esos deleites da este libro formidable.