La única calle que se acoge al sentido y significación de calle es la carretera que la cruza y la parte como una herida sin sanar y para siempre. Un retrato del corregimiento de Palestina, Caldas.

Pro, León Darío Gil Ramírez. Publicado en La cola de rata

No solo para tocar y oír su río, y mojar en él mis pies, bajo con frecuencia a Arauca. También para hundirme en sus lugares y asuntos, en sus magias.

Arauca tiene lo que todavía no me quiero explicar para no desbaratar sus misterios. Le agrega el clima ciertas veleidades que encajan en su nostálgica y extinguida vocación de puerto fluvial y confín de un tren que nunca más volvió. Arauca es una aparición repentina que para contemplarla exige limpiarse el alma de las suciedades y vicios que oprimen al turista de cámara, de billete, de gafas.

De paso, demorado por el frenesí de su única vía, es un villorrio caliente donde en sus laderas cuelgan, pintorescos y milagrosos, unos ranchos.

Antes de conocerla en la realidad, con otra palabra que la acompañaba la leí escrita en letras negras en unas busetas amarillas, tan útiles como lamentosas y lentas: Empresa Arauca.

La única calle que se acoge al sentido y significación de calle es la carretera que la cruza y la parte como una herida sin sanar y para siempre. Sirve, como cualquier calle real de cualquier pueblo, para salir a ventear la rutina, sosegar el alma, subvertirla o entretener la vida o los ojos. Si mucho, dos cuadras que son al mismo tiempo zona rosa, zona comercial, zona social, zona civil y religiosa; surtidas de negocios de chucherías, telas, suertes, buñuelos, víveres, licores, y de ventorrillos a la intemperie de frutas y refrescos, de todo lo que coja a mil. La iglesia se descubre levantando la mirada. Con sus bandejas de chuzos y chorizos, de mangos sencillos o con sal, o con sus cajas de helados y paletas la recorren, mientras para un bus, una tropa de vendedores del lugar que felices y esperanzados se ven.

Abajo de la carretera pervive una Arauca más razonable y lógica que la de arriba. La cancha, en la antesala del cementerio, es un peladero salpicado de manchas de pasto y plastas de vacas y caballos. El cementerio linda atrás con el río Cauca, que lo rumorea y le agrega un poco de tristeza. El matadero, atestiguado por la enlutada presencia de los gallinazos en los techos de las casas vecinas, en los muros blanqueados del cementerio o por decenas revoloteando en espiral mientras son propicias las corrientes de aire, o el hambre o el cansancio los enrumbe hacia otros horizontes o menesteres. Los vestigios del tren los rescatan las huellas de la carrilera, la peculiar arquitectura de la estación y la pervivencia de unas casas, como oriundas de la melancolía, que fueron el domicilio de fogoneros, maquinistas y operarios.

La otra Arauca se aferra a los designios de la montaña. Las manzanas no existen como noción espacial. Si son calles, las calles de la Arauca de arriba son remedos laberínticos, estrechos, ondulantes, sin orden o acogiéndose a uno que se inclina más para el lado del azar que para el lado de las normas y convenciones urbanísticas. Esas calles fungen de andenes, de patios, y para muchas casas son su subterráneo o una extensión del comedor, de la sala, de un cuarto o de la cocina; por eso la vecindad, más que vecindad, se vive como familiaridad, donde por igual se comparten tanto el tinto, una panela, una libra de arroz, como el olor del almuerzo que ya va a estar, el espejo, o la banca que retiene la puerta. Van por donde van no se sabe si acogiendo un camino, un destino o buscando el asombro. Para los muchachos y los niños, para las familias, esas calles son el patio, la cancha o el parque. Para algunos ancianos son la estancia para divisar presentimientos, recuerdos, para despabilar un sueño en un terraplén del barraco, en sillas a punto de no serlo recostadas contra un talud o contra el esterillado que ampara el fogón de leña o la estufa, o para que el amor le saque filo a sus urgencias y ternuras. Sin esquinas o son estas, apenas, el testimonio de un poste como un vigía imperturbable y solitario colmado de mensajes de amor, de fanatismos, de ociosidades o de siniestras amenazas.

Por dentro, esta Arauca es un vericueto cansado de escalas, de recodos, de recovecos, de encrucijadas. No hay lugar para el solar o para el patio. Al sol y al viento la ropa se orea, sin vergüenzas, en el voladizo de atrás, en el techo de enseguida, en la chambrana de al lado, en las ventanas o en el alambre que, como una raya mal trazada entre dos guaduas, persiste al frente de las casas.

Los días de mercado florecen los toldos como sacados de una atávica y encantada costumbre. Se surte la plaza de colores en fiesta. La trajina un frenesí que conmueve y arrastra. El paisaje sonoro es una mezcla indiscriminada de voceos, murmullos y ruidos en pugna con el amasijo de músicas que mana a borbotones de las discotecas y cantinas y que atontan o alertan la lucidez de los seres y las cosas. Los desgarros de Darío Gómez o del Charrito Negro vuelan revueltos en el aire con los lamentos atragantados de Alci Acosta, los acordes orientales del Barco peregrino, los ecos filosos de Luis Miguel, los reclamos de un tango fulero, el verso nítido de una ranchera despechada o sangrienta, un toque de acordeón, un grito ahogado de Ana Gabriel, o con las convulsiones de un reguetón sonsonetudo y largo. No hay tregua.

A Arauca la recorren hilachas de olores a comida, a tierra atormentada por el sol, a guayaba, a matadero, a cabina de jeep, a gasolina, a río que arrastra pantano y podredumbre; olores que empegotan el ambiente y los sentidos.

La ceiba que se yergue y se resiste en la plaza es la más testaruda de sus insignias naturales. Hasta que no le llegue la muerte apurada por la sierra que ordena el progreso para favorecer la comodidad de los carros, seguirá obstinada, como un aviso de adentro de la tierra, rompiendo el pavimento para permitirse así saciar su sed y salvar sus días. Su sombra reconforta y alivia, es una estancia para guarecerse del sol que en tiempo de verano restalla y hace sudar como un castigo.

La variedad humana se reparte entre los que van de pasada y los nativos. Los segundos, mestizos, se distinguen por el color que les afirma el clima, por el tranquilo desparpajo de sus camisas desabotonadas y el aire de libertad con que enfrentan el calor. Ellas se distinguen por la lujuria de sus faldas hechas para publicar las gracias de unas piernas amieladas y gustosas, de sus bluyines estrechos como una penitencia o por las mínimas y lujuriosas prendas que forcejean con los pechos exultantes. Atiborradas unas de pinturas, jugando a los ojos con el forastero, coqueteando con la vida, con un amor cierto o en remojo, despreocupadas del bochorno, como sueltas a la alegría y a las horas.

Inéditas dentro de la algarabía pasan, como pétalos encendidos, desgranadas o en junta, las indígenas del lugar o de las cercanías. A los que van de pasada los denuncia la palidez que otorga vivir en tierra fría resguardados en las cuatro paredes del empleo o del apartamento. De gafas de sol, atentos al sudor que enjugan con pañuelitos desechables, pulcros en sus camisetas y pantalonetas sport, pero acosados por el fogaje que desespera y enrabia sus actitudes. Ellas lo mismo, pero, además, cuidando su forma de ser, de vestir y de actuar. Otras, encartadas con sus niñitos de brazos, desnudos, chorreados de anilina de paleta o de leche, pataleando y llorando en el infernal puesto de atrás del Twingo. Si se desgranaron de una cabaña de Santágueda otro es el comportamiento y la indumentaria. Ellas, exponiendo los trabajos del sol en sus cuerpos citadinos, se engarzan a ellos con desinhibida soltura, se chupan con ardor, como si mutuamente fueran fuentes a punto de agotarse, se mueven con cierta inocultable intención que busca dejar en el resto del público una ración de sus atributos y pecados vestidos de vacaciones. Señoras despintadas y aguachentas con pañoletas para amparar los oídos y con verdosas batas de playas con guacamayas multicolores y tristes. Niñas o niños ricos que en sus motos se volaron de sus fincas de recreo a untarse de otra verdad, necia tal vez, pero verdad. La variedad la completan los indígenas, pocos, denunciados por sus rasgos sin dudas y por sus comportamientos rehuidos y tímidos.

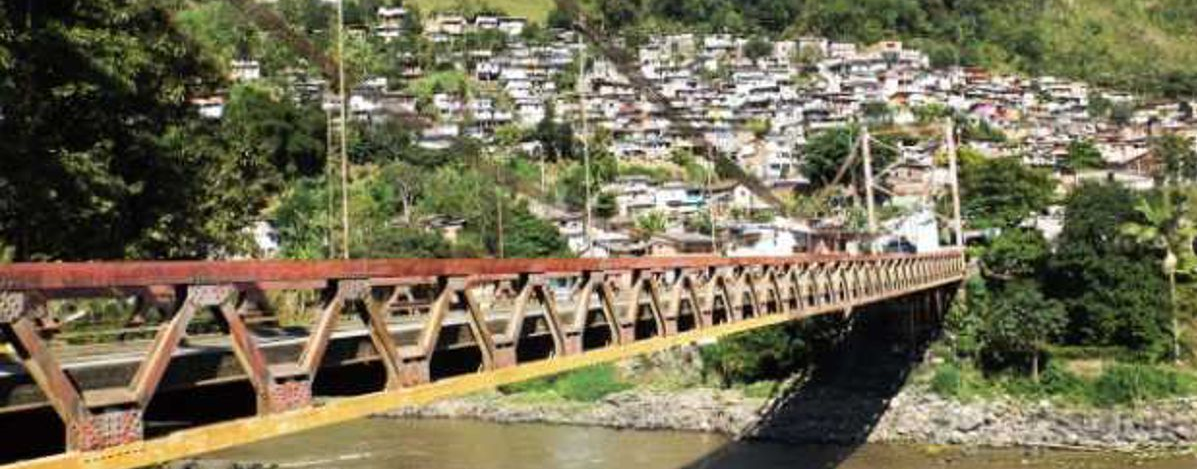

Desde donde se puede ver de lejos, Arauca es un insólito homenaje al equilibrio, un parapeto de guaduas agarradas a la ladera como un desafuero de Dios o una testarudez de la vida o de los hombres.

Arauca tiene un río que solo sirve para que pase y siga, para tirar la basura y para que unos empobrecidos muchachitos desde el puente se lancen por una moneda.

A pesar del moho y la desidia, ese puente, su puente, es el alma que se le quedó por fuera.