Existen lugares capaces de formar pliegues en la piel de las ciudades. Usted levanta al azar uno de esos pliegues y se encuentra con un juego de espejos, como palimpsestos que cuentan cada uno su propia historia y la refleja en el espejo de enfrente.

Pueden ser bares, plazas, templos, callejuelas, viejas casonas, tiendas de barrio, canchas. Uno se aproxima a ellos y siente en el aire el rumor de voces de quienes una vez los frecuentaron y ya no están: viajaron a tierras remotas o se fueron para siempre de este mundo.

Pero, de muchas maneras, allí están, aferrados a esos jirones de eternidad que el tiempo les arroja a modo de salvavidas.

Tienen la levedad del símbolo y la solidez de la piedra.

Tanto, que la gente los utiliza como mojones para no perderse en la barahúnda diaria.

Nos vemos en el Prometeo, en la tienda Mi arbolito, en la cancha de Los Carabineros, en el Teatro Capri, en el atrio de La Trinidad, en el bar Leticia, decían nuestros mayores a la hora de pactar las citas con los compadres o los encuentros de amor furtivo.

Nos vemos en La Cuadra, dijeron, dijimos muchos desde el nacimiento de lo que en principio fue una idea, luego un acuerdo y más tarde un tejido de lugares a la altura de la Avenida Circunvalar.

Fue en el año 2000, cuando un grupo de artistas liderado por los pintores Viviana Ángel y Jesús Calle, el fotógrafo Javier García y la gestora cultural Lucía Molina le dio vida a La Cuadra, talleres abiertos, como una forma de proponer un encuentro desde la estética con una ciudad que se empecinaba en echar abajo los sitios que una vez fueran su memoria viva.

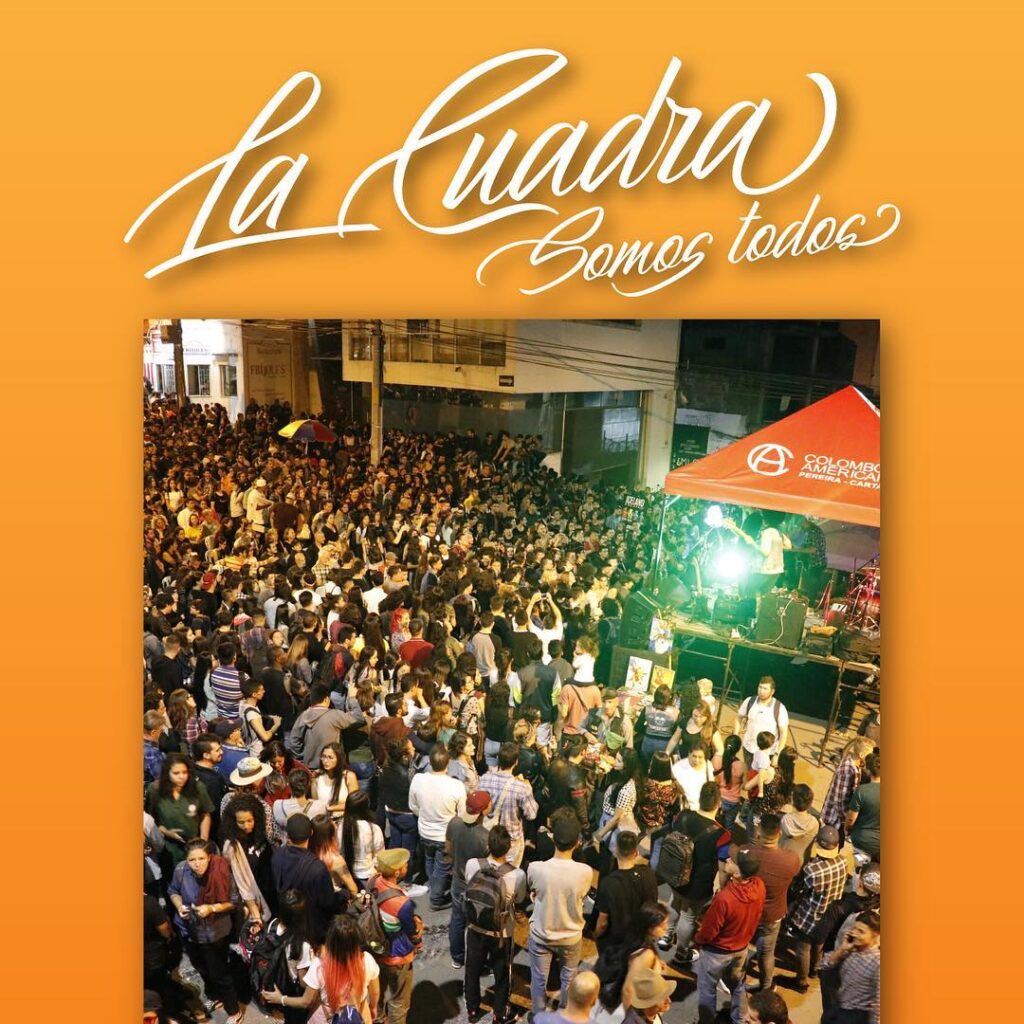

Y la gente empezó a acudir al llamado. Primero con curiosidad y luego con esa clase de devoción propia de las ceremonias rituales.

Porque muy pronto La cuadra resultó ser eso: un ritual, un acto de comunión ciudadana en el que varias generaciones se reunieron durante dos décadas para reafirmar su particular manera de sentirse ligadas a unas calles, a unos modos particulares de ver el mundo.

Era pues ineludible que La cuadra deviniera fiesta. A las exposiciones y talleres se sumaron la música, el baile, el vino, el cine, el teatro.

Una puesta en escena reavivada durante veinte años el primer jueves de cada mes.

Los rumores de esa fiesta empezaron a escucharse en otros lugares del país.

¿En qué lugar de Pereira queda exactamente La Cuadra? Me preguntó, ávido, Ramón Rivas, un periodista cultural afincado en Bogotá.

En todas partes y en ninguna, le respondí. Es más bien un estado de la mente. Cada quien a su modo tiene su propia cuadra dibujada en la cartografía particular que le sirve de hoja de viaje para no extraviarse en una ciudad pequeña y vertiginosa a la vez.

Supongo que así fue y será para muchos habitantes y visitantes de la ciudad. Por eso cundió la desazón cuando, a comienzos de 2020, sus gestores anunciaron el final definitivo de la aventura.

Pero qué le hacemos, si así son los grandes amores. Y el de La Cuadra fue un gran amor engendrado en las entrañas mismas de la ciudad.

Esa clase de amores, tan escasos, se convierten en parte de uno. No importa si ya encienden otros cuerpos o atracan en puertos desconocidos. Siempre estarán allí, cada uno a su tiempo y a su modo.

Por eso, cada vez que sus fieles devotos concertan una cita vuelven a la vieja fórmula: Nos vemos en La cuadra.