Aunque por razones de agilidad y precisión me abandono cada vez con mayor frecuencia a los poderes de Google, esos gordos volúmenes conservan su aura encantadora

¡Llegó el enciclopedista! Gritaba mi mamá Amelia desde la cocina cuando el último día del mes sonaba el timbre de la puerta a primera hora de la mañana.

Mi vieja que hoy, a los ochenta y cuatro años, no tiene idea de quienes fueron Voltaire o Diderot, lo llamaba así: El enciclopedista.

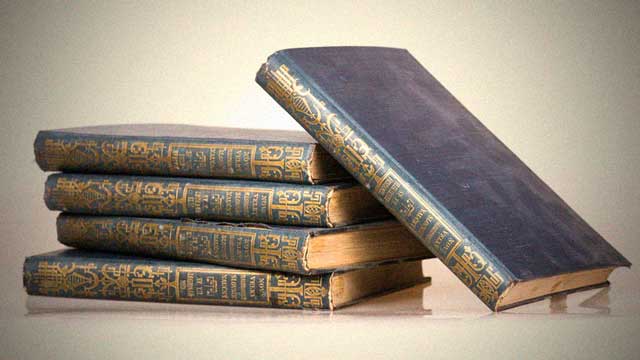

Se trataba de don Manuel Carrillo, el señor que le vendió cuatro tomos de una enciclopedia de tapas azules, en los que empecé a resolver los enigmas que se abrían ante mí como un océano sin orillas.

Don Manuel entraba, se tomaba un café mientras aguardaba el pago y lanzaba al aire su sartal de frases mágicas, como si él por su cuenta y riesgo fuera el autor de los descubrimientos:

- La aurora boreal es provocada a partir de electrones generados por las radiaciones solares.

- Yugoslavia era en realidad un puñado de repúblicas unificadas a la fuerza por el mariscal Tito.

- La División Azul fue un contingente enviado por el general Francisco Franco en auxilio de Hitler durante la invasión a la Unión Soviética.

- El matemático Georg Cantor postuló la idea de los números transfinitos.

- Los diamantes son una forma del carbón.

- En Australia los conejos llegaron a ser una plaga que devoró miles de hectáreas de cultivos.

- Zenón formuló la paradoja de Aquilles y la tortuga.

Yo lo escuchaba embelesado. Don Manuel resumía para mí lo que hoy se conoce como la sociedad de la información y el conocimiento.

Para entonces, mi mamá salía con su fajo de billetes arrugados, el hombre se despedía con un alarde de buenos modales y desaparecía hasta el siguiente fin de mes.

Crucé la adolescencia en un diálogo perpetuo con las páginas de esa enciclopedia. Cada vez que una nueva duda asomaba en el horizonte me hundía en esas páginas llenas de ilustraciones y fotografías. No había preguntas del reino de este mundo que no tuvieran su respuesta allí: las del otro mundo podían esperar.

Contemplándome así de ensimismado, mi madre se preguntaba a ratos si lo de la enciclopedia había sido de veras una buena inversión.

Años más tarde, cuando descubrí quienes habían sido en realidad los enciclopedistas, me resistí a creer que superaran en sabiduría a don Manuel.

Por eso conservo como un tesoro esos cuatro tomos de páginas amarillas frecuentadas cada vez más por familias enteras de ácaros.

Debe haber muchos misterios aún no resueltos agazapados en sus páginas.

Pero además está el asunto de la fidelidad. Aunque por razones de agilidad y precisión me abandono cada vez con mayor frecuencia a los poderes de Google, esos gordos volúmenes conservan su aura encantadora.

Igual que La Biblia, Las mil y una noches y los versos de Pombo.

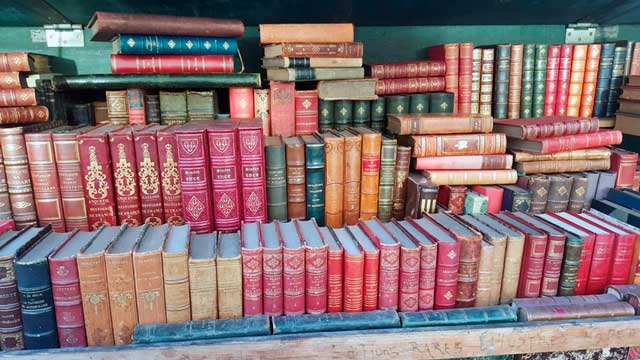

Todavía hoy imagino a los redactores de enciclopedias como una cuadrilla de gnomos hurgando en las entrañas de la tierra. De repente destella ante sus ojos la luz verde, roja o azul de una piedra diminuta: es una idea, un concepto recién acuñado, una palabra precisa que el hombrecito llevará en su viaje de regreso a la superficie para ofrendarla a los humanos.

De esa manera el horizonte se hace más amplio: una secuencia infinita de ventanas se abre dejándonos frente a nuevas preguntas por resolver.

Entonces comprendo por qué la palabra ventana es tan cara al mundo de la Internet.

Un solo clic y el mundo se expande un poco más hasta tocar los bordes de la nada, esa expresión suprema de lo que es y no es al mismo tiempo.

Los navegantes de la red conocen muy bien esa sensación: cuando creen haber encapsulado el infinito en una palabra o en una imagen ésta se desvanece un segundo después.

No queda otra salida que dar el siguiente paso como quien intenta cruzar, saltando de piedra en piedra, un río desprovisto de orillas.

Son las mismas piedras sobre las que he venido saltando desde que mi madre compró al fiado los cuatro tomos de la enciclopedia.

Parado en la mitad del río, evoco a don Manuel Carrillo y recuerdo que ya nadie puede ganarse la vida vendiendo esos librotes. Su oficio ha desaparecido, como el del buhonero o el afilador.

Tal vez por eso me hace tan valioso el recuerdo de mi madre gritando desde la cocina cuando sonaba el timbre al llegar a fin de mes:

¡Llegó el enciclopedista!