El cronista Joseph Roth se aferra a detalles como ese para darnos una idea del estado de cosas en la Europa de entreguerras.

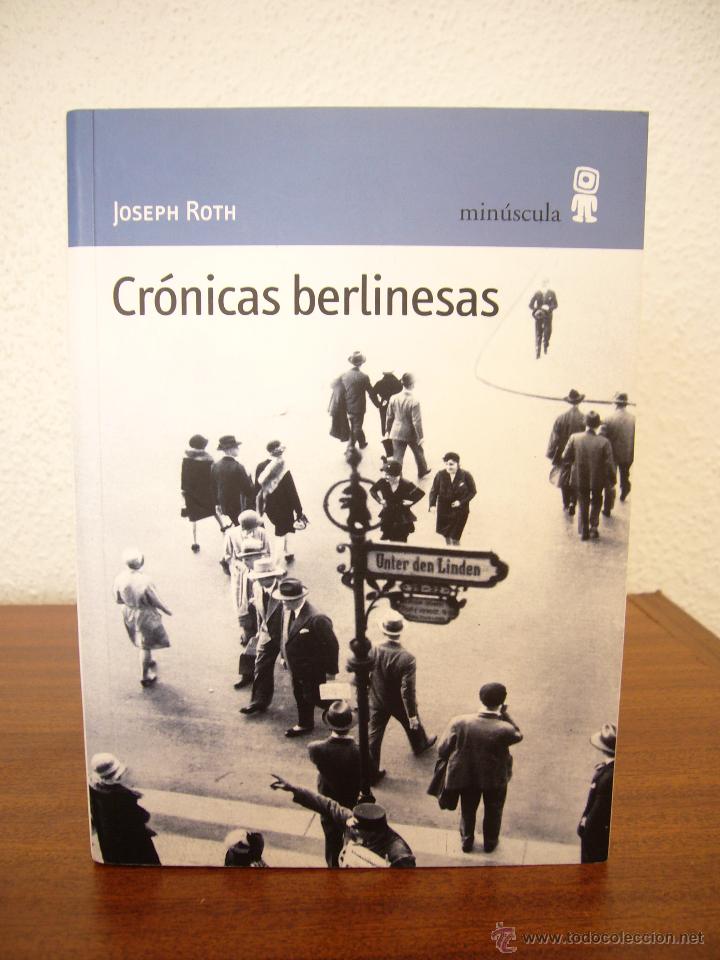

Le debo a Martha Alzate el haber puesto en mis manos el milagro impagable de las Crónicas berlinesas, de Joseph Roth.

Porque en eso consiste el milagro: en descorrer un velo y mostrar facetas del universo hasta entonces desconocidas.

Como todos sabemos, el drama del éxodo define la identidad del pueblo hebreo.

Por eso, para los judíos el sentido profundo de la palabra religión constituye el soporte mismo de su tránsito por el mundo.

Religión. Religare. Religar: volver a juntar los cabos rotos de una diáspora sin fin.

Roth mismo fue un eterno exiliado. Nació en Body, Galitzia oriental, uno de los puntos extremos del imperio austrohúngaro.

De modo que a su condición de judío se añadía el hecho de ser escritor habitante y testigo de un mundo que se derrumbaba.

El mundo ilustrado y en teoría civilizado del que se enorgullecieron varias generaciones, hasta que ese entramado de cartón piedra empezó a desplomarse sobre la vieja Europa.

El mundo padecido y traducido en novelas por hombres como Robert Musil, Thomas Mann, Alfred Doblin y Heimito von Dodeder, para mencionar solo a cuatro.

Siguiendo la misma ruta, Roth destiló su honda desazón en las páginas de distintos periódicos a través de breves e intensas crónicas en las que nos ofrece sus visiones claras y diáfanas del infierno que se avecinaba: el ascenso del nazismo al poder en Alemania y su contracara en Europa del este, expresada en los horrores sin cuento del estalinismo.

Son textos breves, intensos, certeros y, sobre todo, tiernos y despiadados a la vez, como corresponde en los casos en que lo bueno y lo perverso de la condición humana es llevado al límite.

Nada escapa a la lucidez de quien después se convertiría en uno de los grandes novelistas de su tiempo, con obras como Hotel Savoy, Fuga sin fin, A diestra y siniestra, Job y La marcha Radetzky, variaciones sobre un mundo crepuscular en el que el pillaje, la delación y la falta de solidaridad empiezan a convertirse en moneda común.

Para muestra un detalle: Erna es una de esas prostitutas de esquina, gobernada por la mano dura de su chulo. Hace una semana se hizo poner un diente de oro. Desde entonces no ha parado de reír. Como no puede tener todo el tiempo la boca abierta no cesa de reír: Erna ríe hasta en los momentos más tristes.

Ese diente de oro es lo único que le otorga valor ante sí misma y ante los demás. Por eso Edna se aferra a él con la obstinación de quien sabe que todo está perdido.

A su vez, el cronista Joseph Roth se aferra a detalles como ese para darnos una idea del estado de cosas en la Europa de entreguerras.

Para conseguirlo va por las calles, los barrios, los cafés, los hoteles, las plazas y los burdeles de ese Berlín que, más allá de su estructura física, es una metáfora de la disolución.

Como el gran cronista que es, lo observa todo, lo registra todo : los rostros de los parroquianos, su vestimenta, sus olores, el destello del miedo en la mirada, el deseo reprimido y, por encima de todo, el miedo animal que los empuja a seguir adelante… aunque en el próximo recodo del camino los aguarden las fauces de la bestia.

Aquí va el ejemplo del primer párrafo de una crónica titulada Paseo:

“Lo que veo es el rasgo ridículamente anodino en la faz de la calle y del día. Un caballo que, con la cabeza gacha, busca en el interior de un saco lleno de avena, está sujeto a un carruaje e ignora que en el principio de los tiempos los caballos venían al mundo sin carruaje; un niño que juega con unas canicas en el borde de la acera, observa el metódico follón de los adultos y, colmado del instinto de lo inútil, no sospecha que representa el súmmum de la creación, sino que, por el contrario, ansía alcanzar la edad adulta; y un guardia que cree ser la única cesura en la confusión del acontecer y el pilar de no sé qué poder regulador. Enemigo de la calle y puesto allí para vigilarla y cobrar el debido tributo a su sentido del orden”.

Al modo de un sismógrafo– según Tomás Eloy Martínez, en eso consiste el oficio del cronista- Roth se adentra en el alma de Berlín: en la avidez de los estraperlistas, en la dureza de los proxenetas, en el estupor de las putas, en el cinismo de los policías, todos ellos eternos exploradores de lo más oscuro de la condición humana.

Con todos esos elementos nos comparte el pavor y la desesperanza; la humillación y la mugre que cubren como una segunda piel los huesos de los desterrados que vienen siempre del este de Europa. De ese lugar de la tierra donde empiezan los círculos del infierno.

Son apenas doscientas noventa páginas que reúnen crónicas publicadas en los periódicos entre 1920 y 1923.

Las historias llevan títulos como El hombre de la barbería, Conversión de un pecador en el UFA- Palast de Berlín, el auto de fe del espíritu, Una hora en la feria de primavera o Richard sin reino. Al leerlas- y sobre todo al releerlas por segunda o tercera vez- uno siente que el poeta, que el cronista Roth alcanzó por un momento a comprender la esencia de su propio éxodo y con él el de todos los hombres de la tierra.

No se le puede pedir más a un gran escritor.