Porque Stone Junction no es un simple divertimento escrito en clave lisérgica y ocultista. En realidad es un puñetazo feroz asestado en la mandíbula de la sociedad de su país…

Volta, una suerte de guía espiritual anclado entre la sicodelia, el budismo zen y los residuos de la sociedad posindustrial, ha sido elegido por la sociedad secreta conocida como AMO para iniciar a Daniel Pearse en el arte de volverse invisible.

El propósito es robar el Diamante apenas entrevisto en sueños y encriptado en lo profundo de una montaña custodiada por los cuerpos de élite del gobierno de los Estados Unidos de América. El muchacho nació en 1966 y su madre Annalee, habituada a cambiar de compañero de cama entre una noche y otra, no puede darle la menor pista acerca de quién es su padre.

De entrada asistimos pues a la clásica pregunta por la identidad personal.

Los métodos utilizados para alcanzar la invisibilidad son tan diversos como peligrosos: la exposición a fieras sangrientas en bosques solitarios, las armas de fuego, milenarios ritos chamánicos, sustracción de Plutonio de un laboratorio y explosivos cócteles de LSD , entre otros productos de un amplio catálogo.

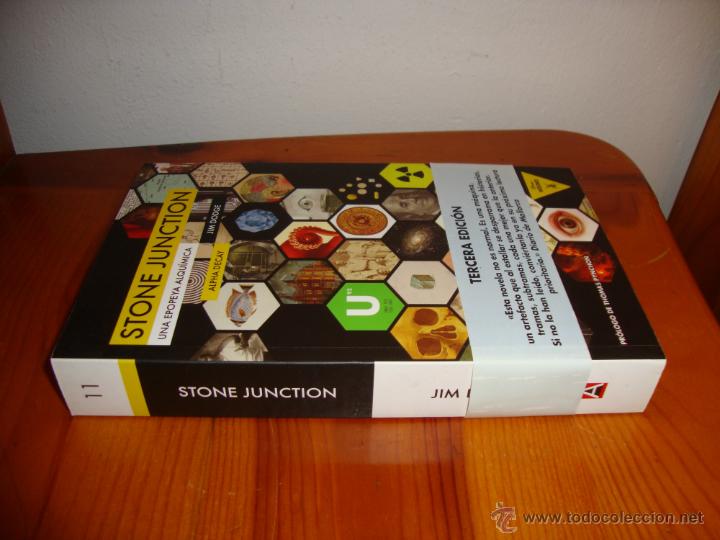

Esas son las puntas de la madeja de Stone Junction, la novela de Jim Dodge, traducida al español con el subtítulo de Una epopeya alquímica.

Cuando uno tira de alguna de esas puntas, se despliega ante su mirada la vasta amalgama de los antiguos viajes iniciáticos que son a la vez los del descubrimiento del mundo y por lo tanto de los más recónditos pliegues del propio ser.

Allí encontramos entonces la dolorosa partida de casa, las pruebas tortuosas, el descenso a las tinieblas, los combates con los guardianes del Gran Secreto, que en este caso son las huestes infernales de la CIA, los avistamientos de la locura y el regreso ascendente hacia la lucidez y el conocimiento.

“No se trata de atravesar el río, sino de conseguir que el río lo atraviese a uno”, reza de una de las muchas sentencias que sostienen esta novela de quinientas treinta y siete páginas, que no por casualidad está precedida de un prólogo de Thomas Pynchon, ese viejo experto en incursiones al mundo desquiciado que es en últimas la auténtica cara del sueño americano.

Porque Stone Junction no es un simple divertimento escrito en clave lisérgica y ocultista. En realidad es un puñetazo feroz asestado en la mandíbula de la sociedad de su país, fundada en falacias como la defensa de la democracia y las oportunidades para todos, superstición que se desploma cuando una mente atenta empieza a formular preguntas incómodas.

Para probar lo anterior basta la reflexión de uno de los protagonistas: “Un gobierno nacional ya es bastante malo; pero esta administración es la mayor colección de canallas y subnormales de la historia reciente, y tal vez de toda la historia”. La invectiva puede estar dirigida contra Richard Nixon, Bill Clinton o Barack Obama. Al final da lo mismo.

En el universo forjado por Dodge, los caminos del conocimiento personal conducen así a la claridad política, en una sociedad invadida hasta los huesos por el evangelio del capitalismo. “No se trata de poseer el Diamante sino de verlo: allí radica la diferencia entre la codicia y la sabiduría”, nos dice el narrador en una de las fases de su viaje al fondo del misterio.

Es allí donde cobran dimensión esos dos símbolos tan caros a la filosofía, el mito, la literatura, el rito y las teogonías: el espejo y la alquimia. En el fondo de azogue del primero nos buscamos y en el matraz de la segunda intentamos transmutarnos. Búsqueda y transformación son los catalizadores de esta historia que nos empuja a través de aguas turbulentas hacia una orilla en la que no hay respuestas: solo un montón de preguntas para reiniciar el tránsito, como corresponde a todo camino de conocimiento digno de ese nombre.

“Si lo imposible tuviese sentido, no sería imposible”, le espeta Volta a Daniel en momentos de duda y desaliento. Acto seguido lo inmoviliza con doble estocada:

“Hemos nacido para sorprendernos. Cuando necesitas tener esperanzas, tienes motivos para preocuparte”.

Al final, casi sin aliento, asistimos como testigos necesarios a un diálogo entre los protagonistas, que bien podría ser el comienzo de otra historia. “Yo no creo en fantasmas” le dice Daniel Pearse, desafiante, a su guía Volta. Este le replica entonces, sereno y lapidario: “Eso no me lo digas a mí: díselo a tu fantasma”.