Al final de la novela nos encontramos a William Stoner, más derrotado que nunca, enfermo de cáncer y mirando a los ojos de su propia muerte con la fascinación esperanzada de los grandes desesperados.

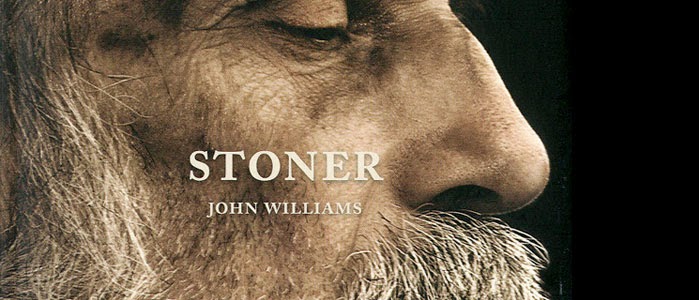

Como dos extraños que en mitad de la noche contemplan un montoncito de huesos resplandeciendo bajo la luz de la luna: de ese tamaño es la desolación que atraviesa las doscientas páginas de Stoner, la novela del escritor norteamericano John Williams, publicada por primera vez en 1965.

William Stoner es el único hijo de una pareja de granjeros pobres de Booneville, a unas cuarenta millas de Columbia, la sede de la Universidad. Con la esperanza de que un día regrese para ayudarlos a administrar mejor la tierra, lo envían a estudiar allí una carrera relacionada con las ciencias del campo.

Pero la literatura se cruza en el camino del muchacho y con el paso de los años acaba convertido en profesor de lengua inglesa.

Muy pronto, descubre que la vida académica es en realidad una letrina de ambiciones, intrigas, envidias y pugnas por el poder. Pero al mismo tiempo comprueba que no tiene salida distinta a la de seguir adelante, como quien camina en línea recta hacia el desfiladero que le ha sido asignado.

Destino, llaman a eso algunos poetas.

Para distraerse de esa certeza lee a los clásicos- sobre todo a Shakespeare- y camina por el campus. Un día descubre que siente una curiosa mezcla de respeto y compasión por sus alumnos y ese sentimiento le ayuda a mantenerse vivo.

Empujado por su propia inercia, se cree enamorado de Edith, la hija de una familia de banqueros puritanos venida a menos y termina casado con ella. Ese es el otro capítulo del desastre que algunos llaman “su vida”.

“Y así, como la de tantos otros, su luna de miel fue un fracaso, aunque no lo admitieran, y no se dieran cuenta del significado hasta mucho tiempo después”, leemos en la página setenta y dos.

Mucho antes de llegar allí ya sabíamos que en Stoner, el infierno conyugal es apenas la metáfora de otro más grande: el de la Historia entera, como bien nos lo hace saber el narrador cuando nos describe su estado de ánimo ante la muerte de un amigo en la Primera Guerra Mundial y el solo aparente éxito de otro en la segunda.

En el intermedio acontece la gran bancarrota financiera de los años treinta, en la que miles de hombres, entre ellos el padre de Edith, se suicidan como única salida digna ante el descalabro.

Entretanto, a modo de colofón, William y Edith tienen una hija, Grace, cuyo nombre encarna en sí mismo la ironía. La niña no tardará en convertirse en espejo de su propia alma atribulada. Como desenlace ineludible, a temprana edad empieza a chapotear en el alcohol y termina embarazada. En la descripción que el narrador hace de la madre en la página ciento ochenta y cuatro adivinamos las razones de la desazón sin remedio que rodea a la muchacha como un halo heredado desde el comienzo de los tiempos:

“En su año cuadragésimo, Edith Stoner estaba tan delgada como la había estado de niña, pero con una dureza, una fragilidad, que provenía de su actitud inflexible y que hacía que cada uno de sus movimientos pareciese desdeñoso y resentido. Las facciones de su rostro eran afiladas, y la piel fina y pálida se estiraba sobre ellas como sobre un armazón, por lo que las arrugas de su cara eran tensas e incisivas. Estaba muy pálida y usaba grandes cantidades de polvos y maquillaje de manera que parecía que cada día dibujase sus propios rasgos sobre una máscara blanca. Tras la piel dura y seca, sus manos parecían de hueso, y las movía incesantemente, retorciéndolas, arqueando los dedos y cerrando los puños hasta en los momentos de más calma”.

Desde hace muchos años, por lo menos desde Melvillle y Hawthorne, los escritores norteamericanos se acostumbraron a mirar de frente la tierra yerma donde acontece el Apocalipsis y han vuelto para contarlo. Thomas Pynchon, Ernest Hemingway, Jhon Dos Passos, William Faulkner, John Updike, Saul Bellow, Raymond Carver, John Cheever y Sam Shepard nos han enviado sus postales del fin del mundo, como un vinagre para escaldar las heridas de la propia incertidumbre. John Williams no deshonra esa tradición. De hecho, en Stoner nos invita a la vivisección de un condenado a muerte, como todos.

Por las páginas de la novela desfila un grupo de personajes– de almas en pena- cuya única seña de identidad es el fracaso, aunque a veces, entre botella y botella, o en el destello de la cópula, experimenten la ilusión de que las cosas podrían ser de otra manera.

Pero no hay redención posible para estos condenados. En venganza por haberla sustraído a la farsa de su seguridad familiar, Edith se encarga de recordarle cada minuto al marido su condición de perteneciente a una clase social inferior. Durante un breve verano, Stoner vive una aventura con Katherine, una joven estudiante que se le antoja una promesa de salvación. Muy pronto, el mundo se encargará de enseñarle que la dicha es apenas un estremecimiento fugaz, del que se regresa con el cuerpo y el alma rotos.

Al final de la novela nos encontramos a William Stoner, más derrotado que nunca, enfermo de cáncer y mirando a los ojos de su propia muerte con la fascinación esperanzada de los grandes desesperados.

Sabe que en sus brazos lo aguarda la calma que no conoció cuando araba los terrones duros y pardos en la granja de sus padres, ni cuando acariciaba el cabello castaño de su hija. Mucho menos en sus clases de literatura o en el momento de penetrar el cuerpo rígido de Esther. Ni siquiera durante las mañanas infinitas en las que besó la piel de su joven amante.

Cuando el sol se oculta y la luna llena se eleva en el horizonte, Stoner cree ver en la distancia un montoncito de huesos resplandeciendo sobre la arena. Contemplando ese fulgor experimenta un sentimiento inefable, pues intuye que allí se oculta la clave entera de su errático destino.