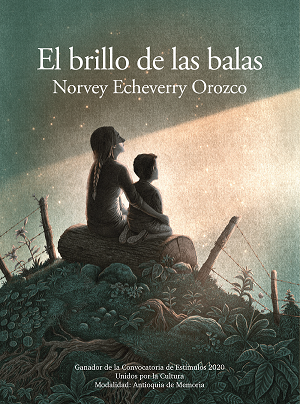

Por Norvey Echeverry Orozco – Ilustraciones, Stella Maris. Publicado en La Cola de Rata

¿Cómo nació El brillo de las balas, de dónde surgió el interés por narrar el conflicto armado en el Oriente antioqueño si nunca tuviste un encuentro con él?, esas preguntas, bien que las recuerdo, me las hizo un reportero interesado por mi trabajo hace muy poco. Quedé en silencio, mirando el tejado y la lluvia, pensando que no había ofrecido una valiosa respuesta en el momento. Es que para responder algo así se necesita tiempo. Me fui entonces a esculcar en la infancia, porque allí es donde están las palabras que el público merece escuchar de mi parte. Ni siquiera un rasguño me generó, siendo niño, la guerra de Colombia; aunque unos son los rasguños visibles de la piel, los que se curan con quince o veinte días de cuidado, otros son los que quedan en la mente y en el alma, esos no se ven, se sienten. ¿Cómo hace uno para sanarlos? Tal vez escribiéndolos. Aunque confieso que al poner el último, último, último punto final del libro –fueron muchas las ediciones antes de dar en el blanco– me sentía herido, mutilado, como si me hubieran disparado, o como si por culpa de una guerra, como los personajes del libro, me hubieran robado un futuro mejor.

En el 2006 tenía nueve años. Mis padres hacía poco tiempo se habían separado. Mi hermano Daniel y yo vivíamos en la casa de la tía Lucía, hermana de mi padre, a la que, supuestamente por envidia, le habían asesinado el esposo. Cursaba tercero. Era feliz. Hasta tal momento no conocía las frustraciones. Me gustaban las paletas de mora y fresa que vendían en la esquina del barrio Villa Amapola de La Ceja, donde están algunos de los recuerdos más felices siendo un niño. Las casas eran de dos pisos y la de mi tía tenía un amplio antejardín donde estaban sembradas tres palmeras y unos árboles que el vecino Fidel –hombre al que se le empezaban a ver las canas y las arrugas, dedicado al cuidado de ganado– podaba cada dos o tres meses en forma de hongos. Coleccionaba las figuritas brillantes, de unos personajes con forma de huevo, que salían en los paquetes de las galletas Festival de chocolate. Era un niñito al que dejaban salir a jugar en las tardes balón con sus amiguitos Julián, Esteban y Santiago. Esteban siempre tapaba. Me permitían salir, siempre y cuando hubiera terminado todas las tareas. Odiaba las canicas. A mi primo Manuel, un año mayor, le encantaban. Tenía un pulso de francotirador asquerosamente fino. Solo era empuñar el meñique para escuchar milésimas de segundo más tarde el chasquido de una bola contra otra. Siempre ganaba las que estaban encerradas en un círculo dibujado en la tierra con una chamiza. Teniendo nueve años me peinaba el cabello con gomina (creo que quedaba bien, porque cierto día uno de los compañeritos de la clase, Johan, el más elogiado por las niñas, me preguntó cómo hacía él para peinarse igual). No me gustaban las matemáticas, las detestaba; no habían sido hechas para mí. Tal vez di con malos profesores que me hicieron verlas como un monstruo imposible de solución, no lo sé. El chocolate lo bebía en tazas (de las que quebré varias, de las que me veía obligado a pagar con el dinero de las loncheras). En el colegio debía estar a las seis y treinta de la mañana. Las calles, muchas veces, aparecían repletas de neblina y de latas de cerveza que dejaban abandonadas en las aceras las fiestas de la última noche en la zona rosa, una calle compuesta por quince negocios donde los borrachos, cada dos o tres semanas, generaban los titulares de los periódicos regionales: riña entre tres hombres, pelea pasional terminó en feminicidio, voladura de botellas de ron a las dos de la madrugada, uno terminó en el cementerio y el otro en la cárcel. En fin. Los borrachos, en sus altos caballos, se creían los más machos.

La profesora se llamaba Gladys, una mujer de mal contados cuarenta años que siempre andaba en tacones. Malgeniada, muy malgeniada. Mis amiguitos, en los descansos, hablaban mal de ella por haberlos castigado, durante por lo menos una hora, de pie mirando el tablero. Nos hacía formar en el patio del colegio, en medio de los soles de las once, para que aprendiéramos a conservar la distancia en las miles de filas que nos iban a esperar en los bancos y en el transporte público cuando tuviéramos veinte años (hasta ahora, no le he encontrado otra función a la supuesta actividad pedagógica. No sé qué buscaba con ella, porque lo único que sí lograba era insolarnos). El primer día de tercero me gritó. Creo que me gritó malcriado o este muchachito es insoportable, porque, estando en la primera fila de los pupitres, no dejaba de hablar con mis amiguitos. Era feliz, ¿yo qué culpa tenía? Todos los niños tienen derecho a serlo. Había logrado el invento del siglo: pegar un sacapuntas sobre el techo de un carrito pequeño, de los que venden para las pistas de juegos. Los carritos pequeños estaban prohibidos, eran objetos altamente distractores, pero el sacapuntas era la excusa perfecta para que el carrito estuviera presente dentro del salón. Creo que lo intentó despegar con sus manos y no lo logró. Fue tanta la frustración, que más alzó la voz contra todos los estudiantes. Pobre mujer, me imagino que debe de estar pensionada sin voz. Nunca más me volvió a gritar desde el momento que se dio cuenta que mi papá era su primo. Yo nunca volví a interrumpir sus clases, por respeto a la prima de mi papá: fácilmente, con ella, llegarían los comentarios de mal comportamiento que me impedirían salir a elevar cometa en agosto.

No sé si era muy inocente –con seguridad sí–, pero la mayoría de mañanas, de camino al colegio –unas ocho cuadras–, veía pasar camionetas de RCN y Caracol televisión, sin preguntarme el por qué. Se habían convertido en parte del paisaje, como el camión negro, pequeño, que repartía la parva en todas las tiendas. Algo estaba pasando en La Ceja, Antioquia, que era noticia nacional. No tenía idea de qué era, pero me parecía chévere que mi municipio saliera en los noticieros. Uno de niño es muy iluso, muy noble y hasta muy bobo. En una de las esquinas de camino al colegio –la antepenúltima–, después de una estación de gasolina llamada Los Cristales, había una garita de policías, con dos vallas metálicas atravesadas, desde donde se controlaba el paso de carros particulares por una vía sin pavimento. Más allá estaba la noticia nacional; más allá era donde los periodistas –vestidos con chalecos verdes y azules– usaban sus cámaras y micrófonos. Una tarde, cuando terminé de elevar cometa, con los cachetes rojos muy rojos, entré a la casa. Eran las cinco. Mi tía Lucía hablaba en el teléfono con una señora de Rionegro: “Qué miedo donde a esos hombres les hagan un atentado. Al frente de la casa aterrizan los helicópteros. Gente muy armada. Mucha Policía”, decía, con el televisor prendido, tal vez esperando otro avance informativo de las cuatro o las cinco –de los que presentaban en medio de las telenovelas– donde fuera mencionada La Ceja, para suspender su vida y dejar quemar hasta las arepas que tenía puestas en el fogón.

Los ventanales eran los que temblaban cuando los helicópteros de la Policía Nacional aterrizaban en los potreros y hacían despeinar con sus aspas los pastos. Algo bajaban de ellos, eran como unas tulas negras donde podía ir dinero, alimentos o medicinas –ya se había informado en los medios que uno de los reclusos tenía médico privado–. Los niños más atrevidos (de los que yo no hacía parte), salían corriendo, se pasaban los alambrados –donde muchos dañaron camisas y pantalones– y conocían, con asombro, muy de cerca, lo que siempre habían visto pasar, cuatrocientos metros arriba de sus cabezas, con destino al aeropuerto José María Córdova de Rionegro: unas latas verdes y blancas unidas por un millón de tornillos. A tres cuadras de la casa, en un edificio blanco de cinco pisos construido por los jesuitas en 1960 –abandonado porque eran muy pocos con vocación de curas para la época–, con piscinas, canchas e inmensos pastos, cuadrillas de obreros a toda marcha pegaban puertas, prendían bombillos, medían ventanales rotos, ensayaban tuberías, raspaban humedades. En el 2006, por medio de la ley de Justicia y Paz, 59 exjefes paramilitares serían recluidos en un centro vacacional olvidado llamado, hasta 1980, La Montaña, perteneciente a Prosocial. En él, según mis tíos, se realizaban las fiestas de las empresas. Tuve la oportunidad de conocer su funcionamiento en un video que hay en YouTube: hombres y mujeres, en vestidos de baño, con canciones de fondo, corriendo por los prados. Árboles frondosos desde la entrada hasta el parqueadero. Carros de la época estacionados en fila. Niños, niños, más niños persiguiendo balones. Desde ese momento, los medios de comunicación se veían con frecuencia en las calles. Decían en sus informes rutinarios que La Ceja era conocida como “Vaticanito” por las muchas iglesias y seminarios. Que desde el traslado de los máximos jefes paramilitares, el municipio había perdido la calma, la cual solo era robada –a las seis de la mañana, al mediodía y a las seis de la noche–, por los campanazos estruendosos escapados desde la basílica del parque, los cuales alborotaban las palomas apacibles que dormían en los árboles. Que se veían prostitutas y camionetas de alta gama. Que los familiares de muchos de los reclusos, en inmediaciones al centro vacacional, estaban arrendando casas –situación similar a la que se había presentado en La Catedral, sitio de reclusión en Envigado donde había estado preso Pablo Escobar. Yo, sin embargo, no sabía quiénes eran esos hombres a los que los vecinos apodaban “los paras”. Mucho respeto sí infundían, porque hasta ponían a temblar las rodillas de quien se atrevía a mencionarlos en los cuchicheos del supermercado. Los vi muchas veces, desde lejos, mientras jugaban basquetbol o estaban sentados en sofás cafés. A mi tío José, mayordomo en una de las fincas aledañas al centro vacacional, le pedían los policías estacionar furgones, de los que se bajaban cuadrillas completas de la Policía. “Atención”, anunciaban los periodistas la última semana de noviembre de 2006 en sus noticieros televisivos, “Salvatore Mancuso y Macaco se fueron a los golpes en La Ceja. Intentaron buscar elementos para atacarse. Los compañeros los separaron”. Debí de pensar con la imaginación de niño, quizás, que Mancuso y Macaco eran los apodos de dos boxeadores, dos leyendas, dos glorias del ring como Kid Pambelé. Los mayores eran muy reservados para hablar de lo que ocurría a tres cuadras de la casa. Los profesores tampoco explicaban por qué a La Ceja la mentaban en los medios de comunicación día por medio, solo explicaban en sus clases de geografía e historia que el territorio donde estaba La Ceja había sido habitado, muchos años atrás, por los indios Tahamíes y que era el municipio de Colombia mejor trazado y que su nombre se debía a la forma de las montañas y que Juan de Dios Aranzazu –un tipo que tenía ambas patillas como dos tacones–, presidente de Colombia en la mitad del siglo XIX, era oriundo de él.

Seguramente, por esa falta de contexto sobre el conflicto armado en la que vivía, llegué a pensar que Jorge 40, Monoleche, El Alemán, Gordolindo –demasiada ternura para un alias sindicado de desaparición forzada, tortura y hurto; pensé que eran un muñeco de los que veía en la televisión, de los que abrazaban niños–, Ramón Isaza, McGiver, Don Berna –todos ellos jefes de los paramilitares recluidos en La Ceja– también eran boxeadores, promesas nacionales, porque en los noticieros decían que se andaban noqueando. No eran ningunos boxeadores, lo descubrí en internet a medida que pasaban los años –pero también a medida que el modem, de pésima calidad, lo permitía–, eran tipos dedicados a ordenar masacres como la de El Salado, a traficar cocaína, a exigir extorsiones a camioneros y ganaderos, a dejar sin habitantes municipios enteros, a violar mujeres delante de sus maridos, a apoyar elecciones de congresistas y presidentes como Álvaro Uribe Vélez –así como lo ha asegurado en los medios Mancuso–, a formar militarmente a niñitos de nueve y once años –como yo– en el Magdalena Medio, para que fueran unos asesinos despiadados en su juventud, los cuales eran medidos, para probar lo que llamaban “finura” en el parlache de barrio, a disparar contra la humanidad del primer habitante de calle que se les atravesara en el camino, así ese habitante de calle fuera un hombre inocente de toda culpa. El historial se llenó de búsquedas como masacre, secuestro, tortura, desplazamiento, empalamiento, derechos humanos, armas, fundación de las Farc, fundación del Eln, fundación de los paramilitares, guerra en el Oriente, guerra en Antioquia, guerra en Colombia. Así fue como conocí el horror. Me di cuenta que estaba viviendo en un país de niños huérfanos. Sentí privilegios al tener a mis papás con vida y a que nunca, nunca, ni siquiera de lejos, haber escuchado el estallido de un arma o un tatuco. Descubrí que a Ramón Isaza, por ejemplo, le imputaban 620 delitos que iban desde secuestro, tortura, desaparición forzada y desplazamiento; a El Alemán le imputaban porte ilegal de armas de fuego, reclutamiento forzado con menores de edad, asesinato del alcalde de Unguía, Chocó, Alberto de Jesús Castro Mora, y narcotráfico; a Monoleche, quien participó en el asesinato de Carlos Castaño –su jefe– en abril de 2004, le imputaban crímenes, masacres, porte ilegal de armas, despojo de tierras; a Jorge 40, extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico –sectores de la opinión pública han asegurado que su extradición se dio para que no hablara de los políticos y empresarios que apoyaban económicamente el funcionamiento de las autodefensas–, le sindicaban los delitos de desplazamiento forzado, homicidio y tortura.

El viernes 1 de diciembre de 2006, cuando los medios anunciaron el traslado a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí de los 59 jefes paramilitares, muchos habitantes de La Ceja, como mi tía, le dieron gracias a Dios con un suspiro y una veladora. Por lo menos, como lo comentaban los vecinos, no estaba el miedo latente de que la guerrilla llegara con su odio (introducido todo en quinientos o más kilos de dinamita) y volara medio pueblo con una bomba. La causa del traslado, según el discurso del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, era porque desde La Ceja se estaban ordenando crímenes y se planeaba una fuga. La Fiscalía, al tiempo, denunció irregularidades graves en el tema de seguridad: hacían falta integrantes del Ejército Nacional en el cerco perimetral, estaban ingresando a las instalaciones obreros todos los días, las entradas y salidas del municipio no contaban con un circuito cerrado de cámaras, los reclusos tenían acceso a red de internet y computadores.

Recuerdo ver subir la caravana de carros, fuertemente escoltados, con sus sirenas azules y rojas prendidas alumbrando los bosques, por las montañas de camino a Medellín. Creía, entonces, que mi pueblo sería olvidado de nuevo por los medios de comunicación. Estaba triste, pero los mayores, sin yo comprender, estaban muy felices. Al día siguiente las cámaras de los noticieros transmitían en vivo desde el municipio de Puerto Boyacá, Magdalena Medio, las imágenes donde aparecían varios hombres –muchos de ellos paramilitares rasos desmovilizados– que habían optado por bloquear la autopista Medellín-Bogotá en señal de protesta. Pedían que sus jefes fueran trasladados de inmediato a La Ceja. Desde La Ceja, otras cámaras enfocaban el rostro pálido de Jorge Humberto Bedoya, el alcalde, quien proponía, asustado, trasladar a Prosocial las dependencias administrativas del municipio. Incluso comentaba que le había escrito una carta al presidente, donde le pedía que Prosocial nunca más fuera una cárcel. Los 59 internos, en Itagüí, cuatro por celda –como se anunció en los medios–, dudaban de la comida, temiendo ser envenenados.

Seguí creciendo. El Norvey de once años, en 2008, después de regresar del colegio al mediodía, escuchaba las noticias en el televisor –un tiesto que se salvó de morir quemado por los rayos de las tormentas en más de una oportunidad–: Karina, de las comandantes legendarias de las Farc –de las que se decía que jugaba balón con las cabezas de los muertos–, se había desmovilizado en zona rural del municipio de Sonsón, un pueblo desconocido, a dos horas y algo de camino, donde estaba la guerra. A mi primo David, cuatro años mayor, fue al primero que le escuché que en Sonsón la guerrilla quemaba los buses cuando sus dueños no pagaban extorsiones. La región del Oriente antioqueño, conmemorando fechas de atentados como la destrucción de Granada o Nariño con tomas armadas, era mencionada en los noticieros cada cierto tiempo. La imaginación fue la encargada de darle forma de hierro a los guerrilleros. Pensaba que eran mujeres y hombres sin sentimientos, indestructibles, malos. Qué equivocado, por culpa de los noticieros, estaba. Los hombres que se habían hospedado a tres cuadras de mi casa también lo eran, solo que no lo sabía, porque en muchos noticieros los reseñaban salvadores de la patria. Como yo, todos ellos lloraban y tenían miedos. ¿Miedos? El que más recuerdo, donde mi tío trabajaba como mayordomo, era cuando llegaba la oscuridad con la noche: cantaban las cigarras felices y mi mente imaginaba que entre los árboles estaban diez guerrilleros y nos iban a secuestrar o a matar en el momento menos pensado –así, tal cual, eran los relatos de las noticias–. Los medios me había deformado la realidad. Y sí, tal vez no vi mi casa destruida después de un bombazo, pero siempre me interesó imaginar cómo eran los enfrentamientos que mencionaban con miedo y dolor los periodistas en la radio.

Seguí creciendo. Fue hasta que llegué a octavo grado, con catorce años, cuando un profesor llamado Jhon Dayron Cárdenas nos leyó un capítulo de No nacimos pa’ semilla, libro pequeño, de pasta oscura, escrito por el periodista Alonso Salazar Jaramillo, en el cual se narra la cultura de las bandas juveniles en Medellín. Jhon Dayron leyó justo las páginas que me convencieron de estudiar Periodismo y no Arquitectura, una profesión que también estaba en mis planes universitarios. Era la historia de un niñito que, en uno de los municipios del norte del Valle de Aburrá –no recuerdo si era Girardota o Copacabana–, había vaciado el tambor de un arma en el cuerpo de un celador. La escena me brotó la piel de escalofrío. Páginas más adelante, leyó la historia de otro jovencito que vendía chicles en los semáforos. Se me arrugó el corazón. ¿Un jovencito, con la misma edad mía, rebuscándose la vida en las calles de Medellín? Yo pensaba, hasta entonces, que los jovencitos solo se debían dedicar a jugar, como me lo pedían mis papás. Me convencí, desde ese momento, que algún día intentaría contar historias así, las cuales permitieran reflejar dramas humanos. Hoy, por medio de El brillo de las balas, a punto de terminar mis estudios en el pregrado de Comunicación Social-Periodismo en la Universidad de Antioquia, es una realidad. El lector encontrará cuatro historias del conflicto armado en municipios como Sonsón, Granada, La Unión y La Ceja, la última de violencia urbana, una historia de vida de un muchachito –así como yo, solo que a él sí le fueron robadas las esperanzas– que se involucra en el mundo del sicariato después de que los paramilitares del Bloque Metro, teniendo once años, asesinaran a su madre; la de Granada de una maestra que, pese a la guerra, decide ser mamá –escrita en primera persona–; la de Sonsón de un campesino humilde al que los militares torturaron y por poco lo pasan como falso positivo; la de La Unión, relato de un jovencito que vivió la guerra sin comprender muy bien por qué los hombres se mataban entre sí, si en la iglesia el cura predicaba: amaos los unos a los otros. En El brillo de las balas está la guerra que no entendía, que no me explicaban, que me imaginaba disputada por seres con sentimientos de metal.