Fernández de Oviedo deviene entonces narrador de esos mundos de vegetaciones espesas y hembras ávidas

Gonzalo Fernández de Oviedo, el cronista de la corona, El Dios de las tijeras, libra su última contienda, agoniza en ese borde afilado que separa el ahora de la eternidad. Al frente tiene al Diablo, es decir, lo más temido y temible de sí mismo. Como les sucede- nos sucede- a todos los humanos, cree tocar el cielo cuando lo que ha hecho en realidad es precipitarse en los abismos del infierno.

Fernández de Oviedo, nacido en Madrid en 1478, catorce años antes de la llegada de los españoles a lo que después se llamaría El Nuevo Mundo, aunque sus dioses fueran más antiguos que la misma divinidad de los cristianos, pertenecía a esa urdimbre burocrática surgida al ritmo de los intereses del imperio: militar, colonizador, escritor, administrador.

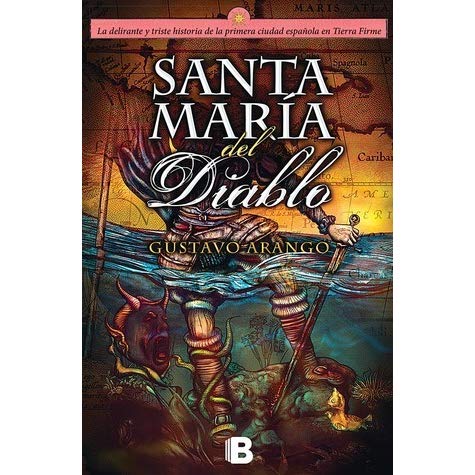

Para el caso que nos ocupa, su condición de cronista prima sobre todas las demás: es uno de los narradores de Santa María del Diablo, la novela del escritor colombiano Gustavo Arango publicada por ediciones B en noviembre de 2014.

Los protagonistas son de sobra conocidos. Sus majestades los Reyes Católicos y su abigarrada y contradictoria legión de emisarios: Vasco Núñez de Balboa, Juan de la Cosa, Alonso de Ojeda, Francisco Pizarro, Diego de Nicuesa, Pedrarias Dávila, Hernán Cortés.

El escenario, o mejor, el infierno es Santa María la Antigua del Darién, primera ciudad europea en tierra firme del continente americano.

Hasta ese lugar ubicado frente al mar Caribe, en las proximidades del golfo de Urabá llegan, como arrastradas por un imán, todas las ambiciones humanas descubiertas y por descubrir. Como siempre, más que un metal codiciado, el oro es la metáfora, la fuerza que mueve a clérigos y soldados, a cortesanos y burócratas. No por casualidad la región recibe el nombre de Castilla de Oro.

En ella los conquistadores quisieran ver el hilo que conecte la vieja Europa asolada por las guerras y la escasez con la promesa de riquezas infinitas entrevista en los mitos de los pueblos indígenas y en los relatos de los viajeros.

Fernández de Oviedo deviene entonces narrador de esos mundos de vegetaciones espesas y hembras ávidas, de guerreros implacables y clérigos venales.

Su tarea es crear un “océano de tinta” en cuyas aguas los hombres de generaciones venideras puedan verse como en un espejo hecho de voces y fragmentos.

Pero hay otra voz en la novela. Un narrador que cuenta los episodios desde el ahora, como quien alimenta un palimpsesto ya de su suyo intrincado y prolijo.

Siguiéndolo, los lectores de este tiempo- los bebedores de tinta- entendemos o creemos entender las claves del fugaz ascenso y todavía más vertiginoso declive de una sociedad que constituye en realidad un símbolo de la soberbia y las vanaglorias humanas. Es la voz que nos mantiene atados del lado de acá de unos acontecimientos que se antojan simultáneos en los delirios de Fernández de Oviedo.

Aunque a veces el lector sospecha que los relatos son una ilusión del lenguaje. En realidad se trata de dos espejos enfrentados en los que podemos asomarnos a las devastaciones y absurdos de la historia. La de los individuos y de la sociedad toda que se lanza hacia el abismo con la tozudez del que se sabe un mero instrumento.

Al menos eso es lo que se percibe en las páginas finales del libro, cuando el cronista accede a esa lucidez propia de los momentos de ruptura y agonía. Ante sus ojos “Todo lo sólido se desvanece en el aire”, mientras el Diablo, el espíritu de Santa María, hace sentir su carcajada eterna como colofón de la insensatez humana. En ese punto comprende que la ciudad es también una ilusión, la misma ilusión que se destruye y renace desde el comienzo de los tiempos, porque el cielo no muda su sentencia.