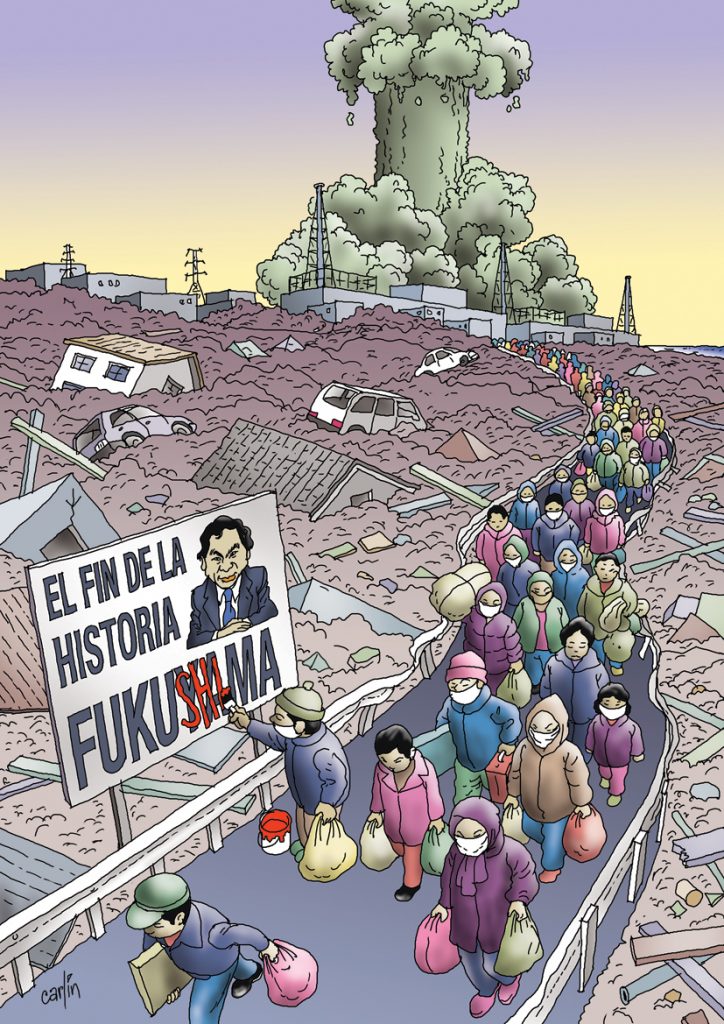

Después de la caída del Muro de Berlín, el teórico norteamericano Francis Fukuyama sentenció El fin de la Historia y postuló al capitalismo no sólo como el mejor sino como el único de los mundos posibles.

Se refería, claro, al capitalismo en su más pura versión norteamericana y la de sus aliados. Es decir, la basada en los principios liberales que en el plano económico lo dejan todo en manos de unas hipotéticas “ Leyes del mercado”.

Porque existían- y aún sobreviven- otras versiones: las de las social democracias que conciben la acumulación de capital no como un fin en si mismo sino como un medio para elevar el nivel de vida de la sociedad en su conjunto.

Lo que sus detractores bautizaron con el sobrenombre de Estado Bienestar.

Los promotores de la socialdemocracia insisten en que se puede y se debe conciliar la indudable capacidad del capitalismo para producir bienes materiales con el espíritu socialista de la distribución de la riqueza.

En realidad, Fukuyama no planteaba nada nuevo. Más bien resumía en un libro las claves del espíritu de una época, traducido en los planos político y económico en dos gobiernos que supusieron un punto de quiebre en el orden surgido después de dos guerras mundiales.

Hablamos de las administraciones de Margaret Thatcher en Inglaterra y de Ronald Reagan en los Estados Unidos de América. La primera transcurrió entre 1979 y 1990 y la segunda tuvo lugar de 1981 a 1989.

Es decir, que sus ejecuciones se adelantaron de forma paralela y casi siempre concertada. Por esos días se hablaba de un teléfono abierto entre Londres y Washington que acabó por determinar el destino del planeta entero.

Porque muy pronto, encandilados por las estadísticas y una muy bien orquestada campaña de propaganda, el resto de países grandes, medianos y pequeños se consagraron a copiar a pie juntillas un modelo que bien podemos definir como el catecismo neoliberal: el decálogo para construir un mundo feliz basado en el consumo y el derroche.

El primero en desaparecer de la escena fue el concepto de justicia, tan valorado desde los orígenes del cristianismo. La siguiente víctima fue el prójimo. En el mercado no hay personas. Solo productores y consumidores.

El código ético basado en el reconocimiento del valor de las personas fue arrojado al tiesto de la basura.

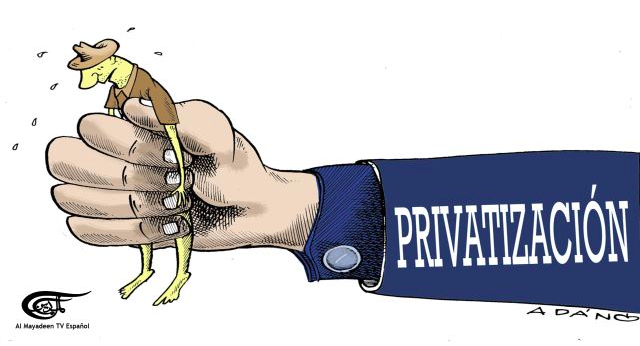

En términos de política real, los gobiernos de Tatcher, Reagan y sus áulicos en todas partes se consagraron con ahínco a tres tareas fundamentales: la privatización de las empresas estatales, de la educación y de los sistemas de seguridad social.

Dicho de otra manera: al desmonte del Estado mismo como gestionador de los intereses de la sociedad. Quedaba así abierta la puerta para un fenómeno anunciado por muchos pensadores varias décadas atrás: el control del planeta entero por parte de las grandes corporaciones y por el capital financiero- distinto del productivo- que acabaron por hacer de los gobiernos nacionales meros amanuenses suyos.

Domesticados por el lenguaje de la corrección política, intelectuales, políticos y académicos empezaron a hablar de globalización. En realidad se trataba del viejo imperialismo puro y duro, disfrazado con la sofisticación de las tecnologías.

El capitalismo se volvió así, viral. El centro comercial devino templo. Principio y fin del espíritu de una época. Por eso los centros comerciales son los mismos- idénticas mercancías, idénticos consumidores encandilados- en todas las ciudades del mundo, de San Francisco a Shangai y de San Petersburgo a Buenos Aires.

No es casual que por estos días de pandemia y cuarentenas todos luzcan igual de vacíos: si los paraísos artificiales son planetarios los infiernos reales lo son en grado sumo.

De paso, la dupla Reagan- Thatcher revalidó una vieja discusión protagonizada por dos de los más brillantes economistas del siglo veinte, ubicados en dos frentes que al final se revelaron irreconciliables: John Maynard Keynes, británico y Friedrich Hayek, austriaco. El primero defendió hasta el final la necesidad del Estado como agente dinamizador del desarrollo económico y social. Prestos a poner etiquetas, algunos lo definieron como un conservador.

Del otro lado, Hayek se hizo vocero de las facetas más radicales del liberalismo: aquellas que consideran cualquier intervención exterior como una amenaza para el potencial del individuo. En esa cosmovisión, impulsado por sus intereses, el individuo produce riquezas que irradian hacia el resto de la sociedad.

Por eso no se necesita de la justicia: las fuerzas del mercado acaban siempre por equilibrar las cargas. Pura cinética ciega.

Pero…¿ Realmente ha sido así?

A esta altura del camino, cuando a raíz de la pandemia del Coronavirus, muchos hablan de apocalipsis mientras la cuesta se hace cada vez más empinada, vale la pena detenerse al menos en un par de de cosas.

La primera: en su acepción más honda, apocalipsis no quiere decir destrucción o aniquilación.

En realidad, la palabra alude a la renovación necesaria para que los ciclos de la vida vuelvan a empezar. La vieja rueda de la vida y la muerte en su girar incesante.

Si traducimos esa evidencia cósmica a términos terrenales y, por lo tanto, políticos podemos vislumbrar las cosas de otra manera, aunque por el momento la zozobra nos rodee.

Resulta que, a despecho del profesor Fukuyama, la Historia no terminó. Es más: para muchos ni siquiera ha comenzado, porque hasta ahora han vivido una historia prestada: las migajas que la metrópoli les permite recoger.

Para ellos, acostumbrados a plagas y pestes sin cuento -la violencia, la corrupción y la miseria entre ellas- el fin del Neoliberalismo- o de la Historia, si seguimos al profesor- plantea en realidad la alternativa de forjarse otros caminos a la medida de su cultura, de sus recursos materiales, de su recuperado sentido de la solidaridad.

Así las cosas, El Apocalipsis no es su final: es su comienzo.

En el otro punto, resulta claro que la pandemia nos dejó desnudos, como al rey de la fábula.

Millones de pobres y marginales que durante décadas- acaso siglos- hicieron del rebusque en la calle su medio de supervivencia tuvieron que ser confinados.

Eso obligó a contarlos y entonces la realidad desagradable nos saltó a la cara: la fabulosa riqueza acumulada por una oprobiosa minoría a lo largo de la era Reagan – Thatcher fue amasada, como siempre, con la miseria y la sangre de millones.

Ahora no tenemos donde esconderlos.

Y lo último, pero no menos importante. En medio de la emergencia, los gobiernos han soslayado un drama de fondo: que en buena medida la mortandad es el resultado, no tanto de la virulencia de la peste como de la debilidad de un modelo de salud pública reducido a su mínima expresión por las privatizaciones.

Desde esa perspectiva, es imposible ocultar el canceroso crecimiento de la salud como un negocio de enormes proporciones en manos de particulares. En esa lógica, quienes se lucran no tienen pacientes sino clientes.

De otra forma no se explica que el país más poderoso entre los más ricos tenga uno de los sistemas de salud más precarios del mundo. El coronavirus ya empezó a pasarle cuenta. Al sistema y al conjunto de la sociedad toda.

Así que lo mejor es aprender a vivir de otras maneras. Aligerar el equipaje es una de ellas. Comprender que asistimos al fin de una era es otra.

Esa certeza nos obliga a inventar cosas aquí y ahora. Y en eso somos expertos todos, sin excepción. Por eso estamos todavía en el camino.

ÚLTIMA ENTRADA DEL AUTOR RELACIONADA