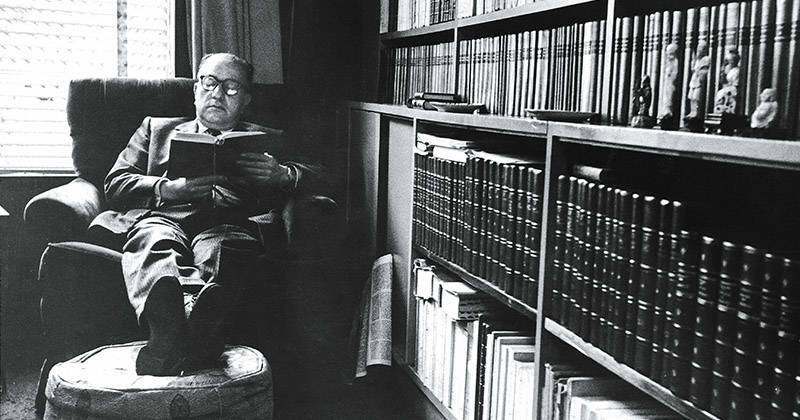

Hernando Téllez (Bogotá, 22 de marzo de 1908 – 1966) fue un ensayista, narrador, periodista, político, diplomático y crítico literario colombiano

Algunas de las obras de este reconocido escritor bogotano son: Cenizas para el viento y otras historias. Bagatelas. Diario. Confesión de parte. Espuma y nada más. Inquietud del mundo y Nadar contra la corriente. El fragmento aquí publicado es un extracto del título Inquietud del mundo, Bogotá, Editorial ABC, 1943, pp. 18-24.

El idioma y el pueblo

(Texto extraído de: Agenda Cultural (Alma Mater)/No 130 Marzo de 2007)

La evolución popular de los idiomas —y parece que no hay otro género de evolución al respecto— es un fenómeno que se presta a sabrosas y excelentes consideraciones de variada índole. Ante todo está el hecho de la fácil y rápida aclimatación social —llamémosla así— de los nuevos giros, de las nuevas expresiones, de las nuevas metáforas, de los nuevos tropos, de los nuevos materiales con que se va enriqueciendo, dicen unos, con que se va desfigurando, dicen otros, el respectivo idioma, gracias al concurso de circunstancias exteriores, impuestas por la vida misma de las sociedades humanas y su desarrollo o su decadencia.

La misión de las academias del lenguaje ha sido denigrada muchas veces, con notoria ligereza e injusticia, tomando como base un error inicial de apreciación. No es cierto que las academias de tal índole, según reza la mayoría de sus estatutos, tengan por finalidad exclusiva montar la guardia en el palacio de los idiomas, controlar con su policía el uso y el abuso de las palabras, expedir para ellas un seguro de vida y extender para otras, para muchas otras, una solemne partida de defunción. No. La verdadera misión de las academias podría ser más simple y más útil: dar carta de naturaleza a las adquisiciones que la evolución del lenguaje hace para sí.

Es ésa una misión a la cual no puede esquivarse ninguna academia, ni ningún académico, cualquiera que sea su autoridad o su prestigio, porque el verdadero dueño del idioma, su maestro de mil cabezas, el que impone sus cambios, determina la vigencia de ciertas peculiaridades, organiza su desarrollo, altera su fisonomía, modifica el sentido de los términos, sustituye eficazmente el uso antiguo por el uso nuevo, toma elementos foráneos y los asimila al genio típico de la lengua, sustituye, reemplaza, destruye y crea nuevas realidades, es el pueblo, la masa amorfa de cada nación.

He ahí el dictador supremo en la evolución de los idiomas. Contra su terca y soberana voluntad de hablar y de escribir sin sujeción a las premisas académicas y a los dictados de la filología y de la semántica, se quiebra el esfuerzo culto de los técnicos, de los gramáticos y de los sabios. El secreto del formidable éxito universal conseguido, verbigracia, por los nuevos novelistas norteamericanos, radica, entre otras cosas, en la desconcertante y milagrosa calidad estética que han sabido dar al idioma corriente y vulgar del pueblo.

Idioma fertilizado, enriquecido maravillosamente por el genio anónimo de una sociedad de proletarios y de plutócratas, de políticos y de capitanes de industria, de agricultores y de menestrales, de artistas y de vagabundos, de obreros y de gangsters, cuyo aporte ha sido parejo en la soberbia tarea de crear nuevas formas de expresión, nuevos signos, o como lo decíamos antes, nuevas realidades para el idioma. ¿Qué vale, ante ese hecho formidable, el control académico? ¿No resultaría pueril la docta empresa encaminada a demostrar que esa literatura es perniciosa y nefasta porque dentro de ella se les da una categoría literaria de primer orden a innumerables formas del lenguaje que pugnan abiertamente con las severas reglas aceptadas como excelentes y únicas en el tribunal oficial del idioma, es decir, en las academias?

La soberanía popular es más fuerte en este aspecto de las realidades sociales, talvez, que en el orden político. La desintegración de ciertas formas del lenguaje, su descomposición, su ruina, no la detiene nada ni nadie, cuando es el pueblo, el vulgo, quien se encarga de esa labor, a la cual se entrega más por instinto que por reflexión. El pueblo no pone mucho discernimiento, sino más bien se deja guiar por su adivinación, en estas cosas.

El desarrollo de las ciencias, de las artes, de la política, de la economía, la modificación de las costumbres, de los, de las modas, las nuevas dimensiones que toma la conducta humana ante los hechos que se van presentando en el curso de la historia, trae un vasto aporte a los idiomas, a la conversación, al estilo literario. Y ese aporte no sale de los cenáculos especializados, sino que brota de la calle, nace de la multitud, se origina anónimamente. Pretender modificarlo, alinderarlo, pulirlo, modelarlo, someterlo a la prueba gramatical o filológica, para declarar, si es legítimo, que debe aceptarse, o si es mercenario e ilegítimo, que debe rechazarse, es un empeño absolutamente inocuo y estéril.

Los grandes estilos literarios tienen su fuente de aguas vivas, en el idioma popular. Cervantes es un ejemplo concluyente al respecto. El vigor de un idioma no radica esencialmente en la sujeción estricta a lo tradicional, sino también en su flexibilidad para aceptar y asimilar los elementos de renovación que el progreso social vaya arrojando en su seno. Obsérvese, para el caso, cómo resulta de antipático, de chocante, de artificial, de melindroso, el estilo de los escritores que se apegan a las formas desuetas del idioma, a los giros anticuados, a la fraseología de los clásicos. Se ve de entrada el “pastiche”, la forzada imitación. No se puede remontar el caudal del tiempo, sin correr todos los peligros de esa aventura azarosa.

Cada cual ha de ser de su tiempo, de su año, de su hora, decía, sonriente, el señor de Montaigne. Pero saber serlo es cuestión difícil, si se paga tributo a los prejuicios que infestan todos los órdenes de la actividad humana, entre ellos el orden intelectual.

Pero volvamos al tema de estas glosas. El primer estadio que invade la corriente popular de la renovación de los idiomas, es el de la conversación. Ese territorio no resiste, sino muy débilmente, el asalto de las nuevas formas. Adquirida una palabra, un giro, una metáfora, un tropo, por el vulgo, por las “mayorías populares”, ninguna fortaleza que se oponga a su vigencia y difusión podrá resistir el anónimo empuje. A poco andar, la novísima conquista habrá sentado carta de ciudadanía en todos los diálogos, será repetida y aceptada aun por quienes encuentren inicialmente desagradable, extraña y hasta vejatoria esa sujeción que se les impone.

De la conversación ascenderá al estilo literario, primero con la puntillosa precaución de las comillas o la salvedad manifiesta de que su uso eventual está indicado por una moda detestable, por una vulgar corrupción del lenguaje. Más tarde, se abandonarán esas precauciones y salvedades, y la palabra recién nacida, el giro recientemente adquirido, pasará a formar parte del acervo común. Literatos y políticos, artistas y hombres del montón, usarán el nuevo signo verbal como una moneda de pura ley para el comercio espiritual.

La desacomodación de un escritor con su época se traduce tanto por las ideas como por el estilo. El escritor que se niega a aprehender, a usufructuar para beneficio de sus obras los valores idiomáticos que la evolución de la sociedad en que vive va creando constantemente, corre un riesgo similar al de esos caballeros o de esas damas que se aferran desesperada y orgullosamente a una determinada moda, ya fenecida, a un repertorio de palabras, ya en desuso, a un estilo, a un tono de vida, periclitados o superados. El caballero que al despedirse de un amigo todavía emplea la antigua fórmula de “colóqueme a los pies de su señora”, se hace, sin duda, acreedor a nuestra gratitud eventual, pero también a nuestra sonreída y burlona sorpresa por la insólita resurrección, que se torna cómica instantáneamente, de un “cumplido” que perdió su vigencia hace ya muchos años.

El lenguaje de la amistad y el del amor, el de los negocios y el de la política, sufre alteraciones constantes, curiosas y, en lo general, acertadísimas. Quienes se colocan en pugna con ellas, no tienen ninguna posibilidad de aniquilarlas o vencerlas. Por tal razón el espectáculo espiritual que ofrecen las gentes empecinadas en una diaria batalla por la supervivencia de lo que está agonizando o ya murió, resulta de una endiablada comicidad.

El ejemplo que hemos puesto antes, podría multiplicarse indefinidamente, removiendo el archivo de los giros, de las expresiones no sólo de la cortesía social, del trato en los salones, sino de la literatura política de quince, de veinte, de cincuenta años atrás.

¡Qué excelente vitrina de antigüedades podría formarse con ese material de metáforas, de palabras, de tropos, de aproximaciones críticas, de exclamaciones, de admoniciones, de comparaciones, de maldiciones, de interjecciones! Esa “exposición” retrospectiva del estilo de la conversación y del estilo literario serviría, mejor que cualquiera otra cosa, para demostrar cuál ha sido el cambio en las formas del lenguaje a lo largo de medio siglo, por ejemplo. La desvalorización paulatina o vertiginosa de tantas palabras, su ruina irremediable, su desuso, el proceso de su auge y de su decadencia, su transformación, la modificación popular de su sentido, podría tomarse como punto de partida para ensayar también una interpretación de evoluciones más amplias: la moda, el deporte, las relaciones sociales entre varón y mujer, el amor, las diversiones, la política.

Ya se ve cómo el lenguaje es el cambiante espejo de la sociedad, y cómo sus modificaciones, sus alteraciones, sus conquistas, revelan el proceso interno a que están sometidas todas las agrupaciones humanas, proceso de un devenir sin interrupción, en que no hay un solo hecho que no pertenezca, dentro de su actualidad, un poco al pasado, y sea, al mismo tiempo, punto de apoyo para su propia sustitución en el futuro. Por eso la estabilización del idioma, dentro de rígidas normas académicas, no es más que una vana y loca ilusión.