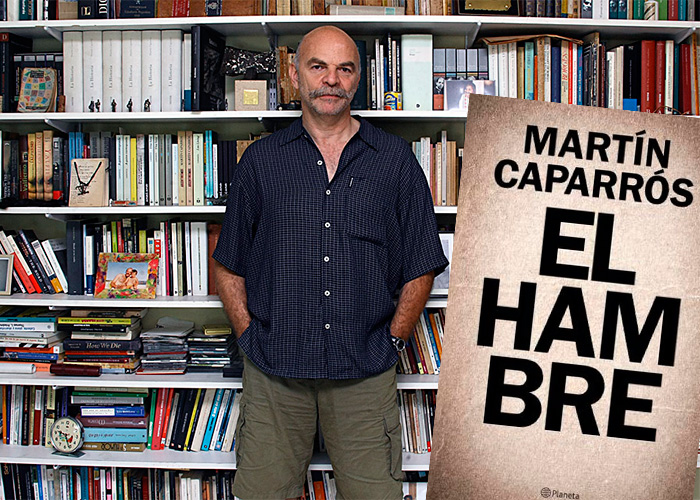

El argentino no se anduvo con rodeos para ponerle título a su libro. Tenía que llamarse así: El hambre.

A lo largo de su carrera el escritor argentino Martín Caparrós ha sabido mantener la pluma afilada para denunciar sin miedo las taras y poderes que arrasan al mundo. Por eso no sorprende que en uno de sus libros, titulado El hambre, hilvane de entrada un planteamiento jodido en estos tiempos de asepsia y corrección política: que el hambre de millones de personas en este planeta no es el mal que algunos tratan de paliar con asistencialismo y caridad cristiana, sino el síntoma de una enfermedad llamada capitalismo, cuya expresión más sofisticada es el consumo y derroche demencial de cachivaches inútiles.

Y ya sabemos que cuestionar los métodos del capitalismo no es algo bien visto, sobre todo después de la caída del bloque soviético y la consiguiente aparición de profetas empeñados en anunciar el fin de la historia y en descalificar a quienes nos negamos a aceptar que un sistema enfocado en concentrar la riqueza de manera impúdica y en condenar a millones a la miseria sea el mejor de los mundos posibles.

Desconfiado de las estadísticas y de las cifras a secas, en un tiempo en el que los datos amenazan con remplazar a los relatos, Caparrós se puso una vez más sus botas de siete leguas y se fue a recorrer los lugares donde reina el hambre: Sudán, India, Bangladesh, Madagascar. Pero no solo allí: también lo persiguió- y lo descubrió- en sitios donde el capital ha levantado sus castillos. La Chicago de la especulación financiera o el Buenos Aires de los nuevos potentados enriquecidos por la bonanza de la soja, cuyas ganancias no sirven sin embargo, para alimentar a miles de argentinos desnutridos.

Es decir, el cronista se propuso contar el hambre desde la voz y el drama de quienes lo padecen. No desde las cifras de las Naciones Unidas o de las miles de Ong que, en últimas, también se lucran del infortunio ajeno. Por eso su libro está habitado por casi niñas dedicadas a parir por decenas, no por irresponsabilidad o desidia, como creen algunos biempensantes, sino por una vieja ley natural que en condiciones de hambruna llama a tener muchos hijos como única garantía de que algunos cuantos sobrevivan.

En sus páginas desfilan también los niños y jóvenes esclavizados en jornadas de catorce horas diarias a cambio de dos dólares, en fábricas que producen prendas de las marcas Nike o Lacoste, que serán lucidas después por los voraces consumidores de los centros comerciales de París, Bogotá o Los Ángeles.

El argentino no se anduvo con rodeos para ponerle título a su libro. Tenía que llamarse así: El hambre, como un desafío a los políticos y tecnócratas que ahora utilizan la expresión “Inseguridad alimentaria” para referirse a la pura y física miseria que les impide a quienes la padecen llevarse un puñado de arroz a la boca.

El hambre es así un libro político hasta los huesos. Su autor lo enfatiza a lo largo de seiscientas páginas. No son solo las sequías, ni las guerras, ni la corrupción de los gobiernos. Es sobre todo el sistema político. En el siglo XXI la gente no padece hambre por falta de alimentos. De hecho, el planeta está hoy en condiciones de alimentar al doble de quienes lo habitan.

El problema, el drama, el crimen reside en que millones no tienen con qué comprarlos. Países que padecen hambre exportan alimentos porque las mejores tierras están en manos de corporaciones asociadas con agentes locales que producen para el mercado externo. A ello se suma un sistema financiero en el que individuos que nunca han visto ni tocado un grano de trigo se enriquecen en un abrir y cerrar de ojos especulando con los precios en el mercado.

¿Es ese el mejor de los mundos posibles?

Martín Caparrós nos responde que no. Pero no se detiene allí. Contra todo pronóstico propone lo impensable, al menos para quienes de un lado gozan de todos los privilegios o los que en el otro extremo sucumbieron a la alienación total, al evangelio del consume y cállate. “No sé si podemos cambiar del todo las cosas” sugiere en algunas de sus reflexiones. “Pero si tenemos la obligación ética de denunciar y resistir. Denunciar y resistir”. Después de todo quienes controlan las cosas conocen el sentido y los alcances de aquella vieja sentencia: “ A hungry man is an angry man”