Fotografías, Rodrigo Grajales

1

Al barón Alexander von Humboldt la cabeza le daba vueltas de la dicha. Era 4 de junio de 1799 y a punto de zarpar de La Coruña en la fragata Pizarro, escribió a su amigo Freiesleben: “¡Qué tesoro de observaciones voy a poder hacer para enriquecer mi trabajo sobre la construcción de la tierra! ¡El hombre debe querer hacer lo bueno y lo grande! El resto depende del destino”.

Su itinerario incluía el puerto de La Habana, Cartagena, el brinco al Pacífico por México, visita al Perú y un regreso a Europa vía Oriente, previa escala en las Filipinas. Aquel modesto proyecto científico contemplaba nada más que el estudio de “la física del mundo, la composición del globo, el análisis del aire, la fisiología de los animales y las plantas (…) las relaciones generales que vinculan a los seres organizados con la naturaleza inanimada”. Así se lo confío a Jerome Lalande en una carta desde Cumaná (Venezuela), fechada en diciembre del año de partida.

Pero el destino, o mejor las circunstancias políticas del siglo XIX, enredaron la ruta que seguiría a Lima por tierra. Los británicos sostenían una guerra contra España y sus piratas obligaron a posponer el viaje a México. Humboldt aprovechó para tomar una chalupa aguas arriba del Orinoco y el Río Negro, traspasando la línea del ecuador hasta llegar a regiones amazónicas que nunca habían sido visitadas por europeos. Contrajo dolencias reumáticas por dormir sobre el piso húmedo de la selva, tan espesa que hacha en mano “el hombre más robusto apenas podría franquear una milla francesa en veinte días”. Estuvo a punto de que se lo comieran los jaguares y los cocodrilos —o eso decía en cada carta—, y sobrevivió de milagro, un Domingo de Ramos, al asalto de una cuadrilla de negros cimarrones cerca de Cartagena de Indias.

Ninguno de aquellos reveses disminuía la alegría y el deleite que le prodigaban al joven sabio los paisajes equinocciales. Hinchado de placer, quizá con candidez, le comunicó al barón de Forell:

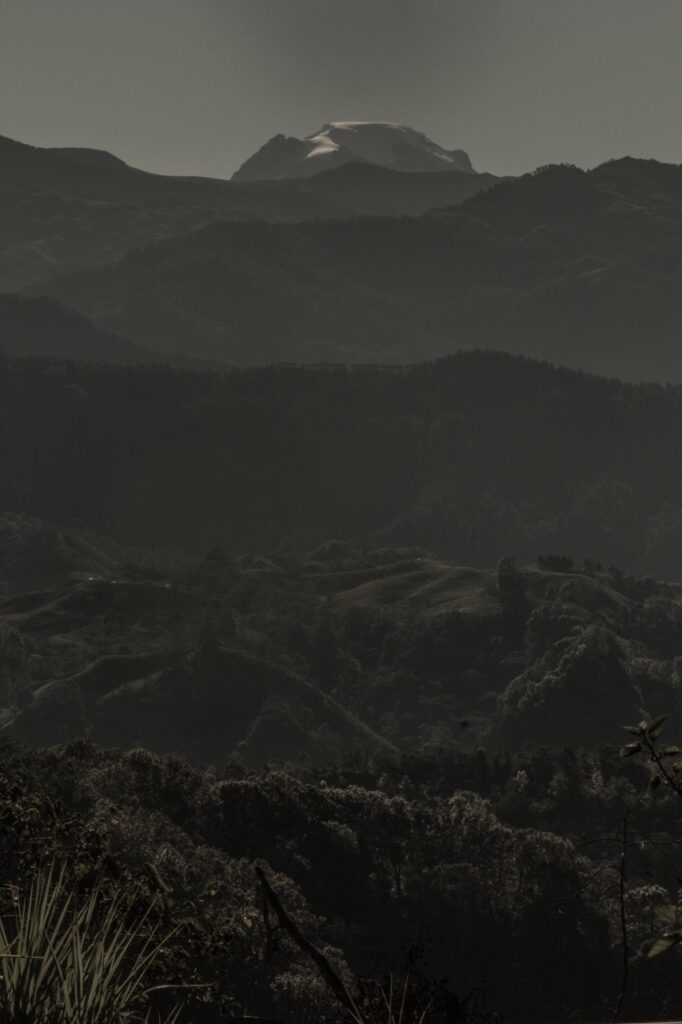

—¡Dios! ¡Qué país posee el rey católico, qué porte majestuoso de las plantas, qué pájaros, qué cimas cubiertas de nieve!

En octubre de 1801, habiéndose solazado a gusto en los salones bogotanos varios meses, con miles de plantas dibujadas y unos baúles repletos de rocas, muestras minerales, barómetros, piezas arqueológicas e infinidad de curiosidades científicas más, Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland dejaron lejos la sabana fría de la capital de la Nueva Granada y franquearon el Magdalena, aproximándose a los desfiladeros del antiguo país de los pijaos. Querían cruzar al borde occidental de los Andes por el paso del Quindío. Parece que nadie les advirtió que debían proveerse sus propias hojas de bijao para armar chozas que les protegieran de los aguaceros vespertinos, ni que tampoco había modo de portear carga sino “a lomos de hombre”, pues los bueyes se atascaban en cualquier cuneta. No les contaron de los guaduales al lado contrario, esos interminables bosques de bambú gigantesco se interponían minando de espinas el camino durante muchas leguas. Humboldt creyó que en Santafé fanfarroneaban cuando le pintaron un tremedal espantoso cuyas paredes se cerraban como socavones, las ramas y matorrales tapando el cielo.

El del Quindío era más una cueva que un camino, más una chorrera de fango que un sendero. Un cruce para separar un país, no para unirlo.

“Mi querido hermano”, escribió a casa desde Perú corriendo noviembre de 1802, “llegamos atravesando las nieves del Quindío y del Tolima (…) dado que el tiempo fue muy bueno, no pasamos más que 17 días en esas soledades (…) hay pantanos donde se mete uno hasta la rodilla (…) los últimos días llovió a cántaros, nuestras botas se nos pudrieron en las piernas y llegamos con los pies desnudos y cubiertos de lastimaduras a Cartago”.

El sabio alemán quedó fuertemente impresionado con la travesía, tanto, que le dedicó un capítulo completo y la quinta lámina de su obra Vistas de las Cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América, junto al Chimborazo, el Cotopaxi, la gran plaza de México o la pirámide de Cholula. Sospecho que Humboldt seguía un poco atolondrado por la penosa caminata, toda vez que sentenció que el cruce del Quindío era “el más difícil de los que se encuentran en la cordillera de los Andes”.

Exageraba, pues había algunos peores. Sucede que hasta acá el barón andaba de paseo.

2

Ocurrió en 1553. Melchor Valdez, español con vecindad en Ibagué, reunió peones y obligó a los indios a arañar la selva guiándose por el curso del río Coello, al que arriba le dicen Toche, Tochesito y finalmente Romerales. Cuando comenzaron a transitar las primeras caravanas que del Magdalena pretendían cruzar al Valle del Cauca, aquella ruta acabó convertida en un barrizal pavoroso, un zigzag vomitado por el cañón de la montaña, cuyas pendientes se empinan con facilidad setenta grados.

Por la vertiente opuesta, la del Cauca, el tormento comenzaba cerca de Cartago Viejo (hoy Pereira), sorteando colinas de robledales americanos, bosques andinos y marañas de guadua, vadeando corrientes que todavía no tenían nombre (ahora son Consota, Barbas, río Roble) hasta caer de repente al recodo de Boquía, la ribera del río Quindío donde el presidente Pedro Alcántara Herrán implantó una colonia penal a mediados del siglo XIX con el objeto de que los convictos efectuaran labores de mantenimiento del camino. En aquel punto empieza el ascenso propiamente dicho, 25 kilómetros escalando una cuchilla de la cordillera. Años más tarde los antioqueños levantaron cerca la población de Salento. El camino trepaba con la divisa al costado izquierdo del conocido Valle del Cocora, hoy cliché del turismo natural en Colombia.

Ambas vertientes conducen al Boquerón del Quindío, una depresión de la cordillera que no posee sino 3.360 metros sobre el nivel del mar, insignificante junto a los nevados vecinos por el norte: Tolima, Santa Isabel y el Ruíz, tres colosos de cinco mil metros.

Yo no soy, no fui ni seré nunca uno de los viajeros ilustres que cruzaron por aquí. Soy uno que cruzó aquella monstruosidad pedaleando 90 kilómetros en solitario durante siete horas, montado en los quince kilos de una Diamondback Ascent azul, modelo 93, con poco más que chocolatinas y agua en la caramañola.

Quería sufrir, por supuesto, como todos los famosos que pasaron antes.

3

La devoción por el sufrimiento es una seña de identidad colombiana, fuerte como el orgullo con nuestro atraso. Adoramos esos melodramas de compatriotas que crecieron en pueblos donde no había electricidad o tenían que caminar cinco horas a la escuela, pero sobresalieron por el motivo que fuera en la ciencia, el deporte, la música. Una épica del subdesarrollo.

Desde tiempos coloniales la aspiración centralista de conformar un territorio unificado supone un prolongado y doloroso esfuerzo, ese sendero torturante que suele abatirse derrotado por tragadales y guerras civiles. En 1928 una línea de ferrocarril buscó conectar al Valle del Cauca y al eje cafetero con Bogotá. Se estiró hasta Boquía al pie de la cordillera, pero el proyecto –sujeto a la millonaria indemnización que los norteamericanos pagaron por Panamá– quedó eternamente abandonado y los rieles jamás pudieron empinarse al Boquerón, por donde aún seguían transitando muladas con café, cacao, maíz, tabaco, arroz y viajeros de ambos lados. No fue sino hasta 1930 que Colombia tuvo una vía carreteable cruzando su cordillera central en el Alto de la Línea (3.265 metros), apenas pocos kilómetros al sur del antiguo Paso del Quindío. La carretera aprovecha la misma depresión geográfica, trazando una culebra estrecha de curvas y pendientes infernales donde jadea una eterna procesión de tractomulas. Cualquier Renault 4 varado es capaz de atascar el tráfico de Bogotá hacia medio país.

Sufrimiento y atraso son redentores de la nación colombiana. No en vano, durante la república se bautizó por decreto al tormentoso paso del Quindío con un nombre iluminado: el Camino Nacional. Quienes lo emprendían acostumbraban legar testamento antes y su travesía demoraba 25 días en condiciones ordinarias.

4

El botánico norteamericano Isaac Farewell Holton estuvo parado en esta misma cumbre. Dijo encontrar un par de losas, que ya no están, con inscripción del 24 de agosto de 1641, testimonio del paso de un tal Francisco Peñaranda. Holton no entendió por qué atravesaba una cordillera completa sin hallar ni un risco en la ruta: todo el trecho estaba cubierto de vegetación frondosa. Conforme trepaba la notó negra y apretujada, igual que hoy en los tramos donde la colonización no alcanzó a penetrar.

Los caminantes experimentaban la transición espartana de la aridez caliente del Magdalena a unas selvas cada vez más lluviosas. La vegetación jamás desaparecía con la altura, pues no se subía al límite de los cuatro mil metros, donde árboles y arbustos ceden ante los pajonales. Una espesura que no afloja, solo cambia de color y de tamaño, opaca, achaparrada, húmeda. El sabio francés Jean Baptiste Boussingault hizo la travesía durante 1827 por senderos “tan estrechos, profundos y cerrados, que en ciertos sitios uno hubiera creído estar en la galería de una mina” soportando a diario “esos aguaceros que solamente conocen quienes han viajado por las regiones ardientes del ecuador”, aunque en lo alto hay madrugadas que el termómetro se aproxima a cero. Boussingault aseguró haber encontrado un porteador agonizante que sus compañeros sepultaron vivo al borde del lodazal, y numerosas cruces indicando el punto donde yacían marchitos caminantes.

5

No seré nunca un viajero ilustre. Pero aguanté el barro subiendo en soledad muchas horas. Una camioneta bajando pimpinas de leche y dos campesinos en moto me daban ánimos. Nada más. Luego la vía rural de 45 kilómetros de Salento a Toche, que es pura tierra con balastro revuelto siguiendo la estela del Camino Nacional, se cobijó entre pineras desoladas. A cinco kilómetros de la cima la carretera da volteretas por pastos que no existían cuando Humboldt caminó acá; el barón se maravillaría ante nuestras vacas equinocciales que no ruedan desnucadas por los potreros, auténticos abismos con pastizales.

Casi todos los famosos que atravesaron el Quindío llamaron la atención sobre el oficio de carguero o silletero, unos poderosos sherpas andinos que echaban a su espalda otro hombre recostado en una silla de bambú. Si alguien olvidó los cargueros, todos –sin excepción– quedaron sorprendidos con las palmas de cera. El naturalista Édouard André las dibuja como fondo en sus paisajes de la región, especialmente en uno de 1869, Les palmieres à cire du Quindío: minúsculos jinetes se encaraman al cañón del río Toche, rumbo al cruce de la cordillera por una hilera de palmares. Los botánicos de la época llegaron a considerarlas los árboles más altos sobre la tierra. Miles, alardeando una silueta tórrida y tropical que impugna el paisaje oscuro y paramuno de los altos Andes; una postal de playa al borde de las nieves perpetuas.

Aunque yo no sea más que un ciclista asfixiado de manos engarrotadas, el Boquerón del Quindío me hace honores entre palmeras, como recibió a sus visitantes más ilustres: arrojando una criminal llovizna y un ventarrón de mil demonios que no dejan ver mayor cosa, ni siquiera los canalones de la antigua trocha marcados en los potreros.

Todavía no es mediodía. De improviso me atacan unos cólicos tan antiguos que parecen anteriores a la Colonia; calculo que podré detenerme un instante a solucionarlos. Tiro la bicicleta y me acurruco en este boquete angosto partiendo el lomo de la cordillera. No dejo de pensar que fue durante cuatro siglos la vía corriente de la capital al Pacífico. Hoy permanece abandonada, solo transitan los finqueros de la región. Acá tuvieron que andar y sufrir –y morir de hipotermia– miles de esclavos que de Cartagena fueron transportados Magdalena arriba para cruzar a las haciendas del Valle del Cauca. Después el estrecho Boquerón vio correr millones de onzas de oro desde las minas del Chocó en ruta inversa hacia los puertos del Caribe. En este sitio se atascaron las tropas del libertador cuando retornaban del Perú y muchos de los viajeros que a lo largo de cuatrocientos años quisieron ir de Bogotá a Quito, de Caracas a Popayán, de Cartagena a Pasto.

Estoy acuclillado dejando mi rastro sobre una encrucijada de la historia patria y no hay nada, solo la llovizna en la cresta del matorral. No hay vestigio o monumento. El vestigio soy yo en la temeridad solitaria, desafiando esta cordillera colosal con mis propias fuerzas, sometido a la inclemencia que castigó a sus visitantes anteriores. La tempestad me atrapa en la cima, donde todos los ilustres lanzaron maldiciones. Uno puede, digamos, pasear por aquellas esquinas del París de la revolución, o compartir el bazar donde Mahoma comió dátiles, o visitar esa calle que acogió a Cortés y Moctezuma saludándose, pero aquellos lugares no reproducen la experiencia, no nos igualan con sus protagonistas anteriores. Hay sitios que rebosando historia jamás lograrán revivirla. Acá sucede al revés: se saborea el barrizal milenario.

Sufriendo el camino del Quindío casi escuché la voz de Simón Bolívar regresando de sus campañas del sur. Consiguió la cumbre, frenó el caballo y desmontó con torpeza. Cuentan que esperó, mirando lo andado a sus espaldas. De pronto, refiriéndose al Valle del Cauca, señaló y dijo:

—Ni los campos de la Toscana son tan bellos. ¡Este valle es el Jardín de la América!

Como en tantas cosas, el libertador vivía equivocado. No podía divisar el Valle del Cauca pues se interpone de frente la hoya del río La Vieja, su tributario más importante. De cualquier modo, la niebla le hubiera tapado la vista. Y el hambre y el frío horripilante y la llovizna y los cólicos republicanos y el afán de pegar una descolgada de cara al viento, abajo, rápido hacia Toche, ese caserío que fue otra colonia penal donde aún existen arrieros con mulas, rejos y aperos en cuero. Me tiro al descenso de treinta kilómetros antes de congelarme, sin ver nada.

Y aunque pudiera admirar aquel jardín de la América, no lo haría. El libertador mintió. Sé que los hay más bellos.