Texto, Martín Franco Vélez. Ilustración, Jhonathan Restrepo Ospina (Opert_ser). Publicado en Baudó Agencia Pública

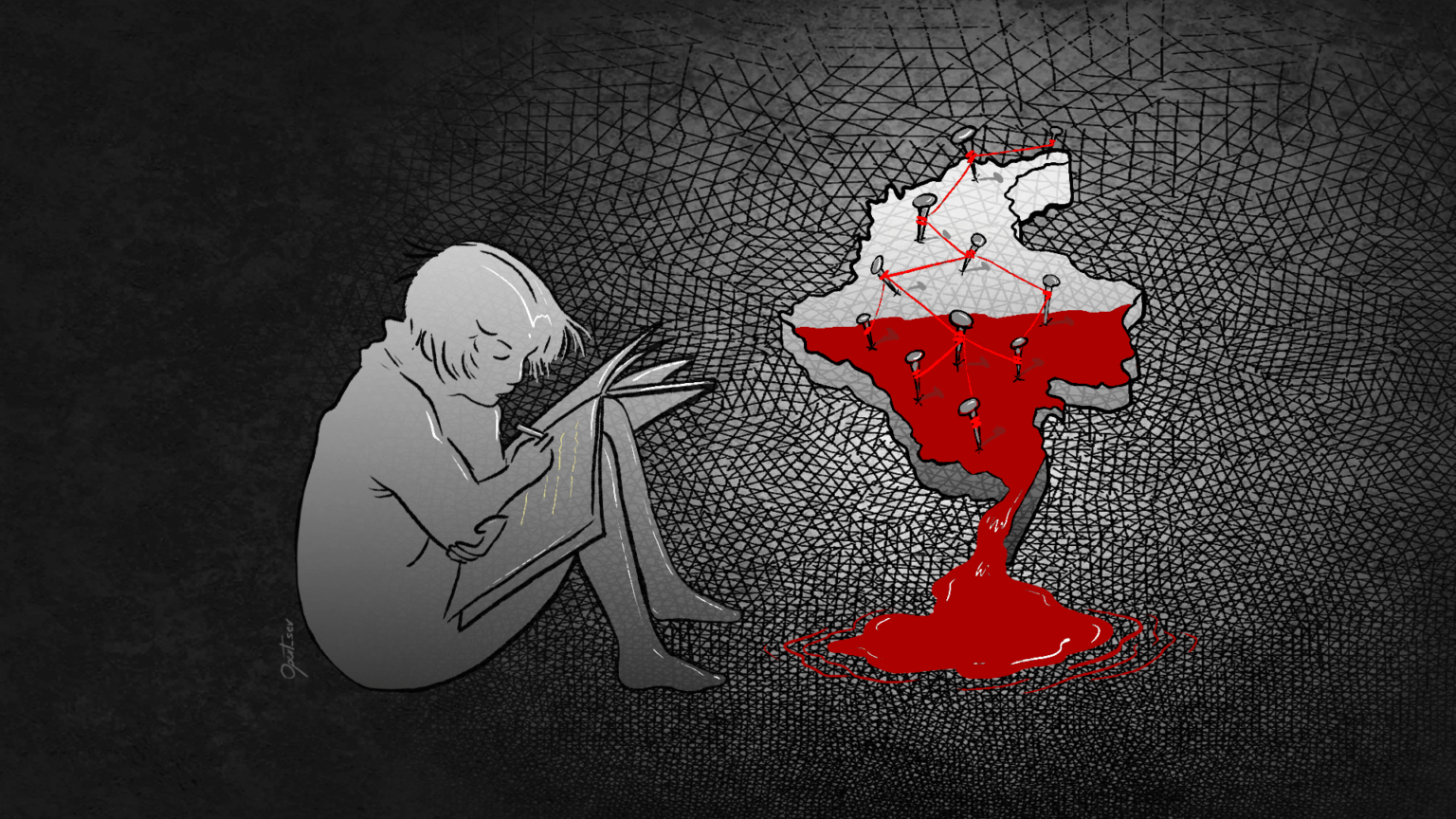

Un homicidio, un magnicidio, un bombazo, ser colombiano es calcular el tiempo a partir de hechos luctuosos. Si hay algo que nos ata como miembros de este país es la violencia.

A Luis López Peralta lo mataron el 22 de febrero de 1997 en Barrancas, un pequeño municipio de la Guajira. Ese día, poco después de las nueve de la mañana, López entró a la oficina que había construido en un hotel de su propiedad y, mientras bromeaba con una de sus hijas y sacaba plata para comprarle ropa interior a una conocida que había madrugado a ofrecérselas, entró un sicario portando una pistola en la mano. López tenía la vista clavada en el cajón donde guardaba el dinero y por eso no lo vio, así que lo último que escuchó, quizás, fue la advertencia de su hija («papi, ¡te matan!»), y luego el sonido seco de un disparo que le entró por el lado izquierdo, a la altura del cuello.

El sicario se devolvió a la entrada del hotel, donde lo estaba esperando un cómplice, y ambos se perdieron por un monte cercano. López alcanzó a ser trasladado al hospital, donde llegó vivo, pero no lo pudieron salvar.

La escena la narra Diana López Zuleta, una de sus hijas, en Lo que no borró el desierto, un libro del que se ha hablado mucho, y con razón. Diana era apenas una niña cuando el entonces gobernador de la Guajira, Juan Francisco “Kiko” Gómez, mandó a asesinar a su padre, su otrora aliado político, quien había tenido la valentía de denunciarlo públicamente por corrupción. Durante aquellos años La Guajira había sido territorio de Kiko: imponía su ley. Allí formó un escuadrón paramilitar con la complicidad del ejército y la policía, y el que tuviera la osadía de enfrentársele se colgaba al cuello una corona fúnebre. Eso fue lo que les pasó a López Peralta y a la exalcaldesa Yandra Brito, entre otros, a quienes Kiko mandó a asesinar con la misma sangre fría con la que luego fue capaz de presentarse a sus entierros, dar el pésame y hasta cargar el ataúd.

Diana —la hija de Luis— se hizo periodista movida por el afán de buscar justicia en un país donde la impunidad es lo habitual. Y en su libro cuenta cómo logró desenmascarar al asesino de su padre, quien purga hoy una condena de 55 años en la cárcel La Picota, de Bogotá.

¿Sirvió de algo?

“Siento que en el caso de mi padre se hizo justicia —no la justicia entendida como castigo y cárcel— en la medida en que hubo una búsqueda exhaustiva de verdad como hija que me llevó a revivir el dolor profundo del asesinato, pero que me permitió comprender lo que pasó”, me dice Diana en un mensaje de WhatsApp. “Creo que la gran justicia sería saber que no se va a repetir lo que pasó con mi padre, y que yo no sería blanco de un atentado, pero de eso no estoy segura. Sin embargo, estoy convencida de que lo único que restituye es la memoria, o bien, como lo dijo Ana Blandiana, que la memoria es una forma de justicia”.

***

Por esas conexiones que hace la memoria, el libro de Diana me puso a pensar en una verdad devastadora: todo el mundo en Colombia ha sido tocado de una u otra forma por la violencia. Todos tenemos un pariente cercano que fue asesinado o secuestrado o que sufrió un atentado, o un conocido o el pariente de un amigo o quien sea. Basta hurgar un poco en la gente que nos rodea, no demasiado, para entender que es una marca común, el precio que parecemos pagar por haber nacido aquí.

Las palabras de Diana ratifican esta intuición: “Con el libro sucedió algo muy lindo que no me esperaba: cómo cientos de historias —a pesar de tener contextos distintos— se han reflejado en la historia mía como si en el fondo fuera una sola historia de dolor y de sangre. También creo que el libro ha tenido éxito y que ha conectado con mucha gente, por la manera como está construido, porque más allá de la historia particular, habla de elementos universales como la pérdida, la búsqueda de justicia, el amor perdido, la memoria, etc.”.

Esas raras conexiones me hicieron pensar también en una escena de otro libro: El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vásquez. Aunque lo leí hace mucho tiempo, recordé vagamente la parte en que uno de sus personajes hacía una reflexión similar, indicando que la gente que ronda hoy los cuarenta años, o un poco más, tiene la costumbre de recordar momentos de su vida usando como referencia hechos de violencia que sacudieron al país hace tres décadas: la bomba al DAS, el asesinato de Galán, la fuga de Pablo Escobar de La Catedral. Saqué el libro y me puse a buscar el pasaje, hasta que di con él. Ahí estaba, en un diálogo que surge entre los dos protagonistas mientras visitan la Hacienda Nápoles, la mítica finca de Escobar:

“En mi memoria está asociada la imagen de ese avión, que tanto gustaba a Ricardo Laverde, con la pregunta de Maya: «¿Dónde estaba usted cuando mataron a Lara Bonilla?».

La gente de mi generación hace estas cosas: nos preguntamos cómo eran nuestras vidas al momento de aquellos sucesos, casi todos ocurridos durante los años ochenta, que las definieron o las desviaron sin que pudiéramos siquiera darnos cuenta de lo que nos estaba sucediendo. Siempre he creído que así, comprobando que no estamos solos, neutralizamos las consecuencias de haber crecido durante esa década, o paliamos la sensación de vulnerabilidad que siempre nos ha acompañado».

De una u otra forma, siempre, la violencia nos ha moldeado. Es uno de los pocos elementos comunes que en realidad tenemos los colombianos.

***

¿Dónde estaba usted cuando mataron a Escobar? Yo tenía 13 años y acababa de llegar del colegio, cuando timbró el teléfono en la casa. Un amigo que vivía cerca me lo dijo: «mataron a Pablo Escobar, lo están dando en las noticias», y a pesar de que no lograba dimensionarlo, sentí que algo grave había sucedido, algo que cambiaría muchas cosas aunque al final nada de fondo se haya alterado. Y así podría —podríamos— repetir el ejercicio con muchos hechos más, incluso cuando menguó el apogeo del narcotráfico y el miedo mutó por el que inspiraba la guerrilla de las FARC: ¿dónde estaba usted cuando liberaron a Ingrid Betancourt? ¿Cuando mataron a Luis Carlos Galán? ¿Cuando Tirofijo dejó plantado a Pastrana en los diálogos del Caguán?

Y luego están —decía— los muertos que nos unen, las víctimas que todos conocemos. La violencia que nos ha rondado y sigue acechándonos. Cuando era un adolescente, secuestraron al hijo de un amigo de mi padre, por quien se dice que pagaron un rescate millonario. La hija del pediatra al que mi madre me llevaba —un doctor que casualmente murió hace poco—, también fue secuestrada por la guerrilla: la devolvieron muerta. Al papá de un amigo lo habían raptado muchos años atrás. Tiempo después, en la finca de mi padre, mataron a tiros a su mayordomo, en una escena que conté en mi libro, La sombra de mi padre, y por la que curiosamente nadie se ha interesado demasiado: había subido a recoger el ganado como todas las tardes, cuando un tipo que lo estaba esperando, ocultándose en un guadual espeso, le salió al paso y le descargó seis tiros de revólver. Él alcanzó a bajar por la montaña tratando de hacer el camino de vuelta, hasta que cayó desangrado en medio del potrero. El crimen sigue impune: nadie supo qué pasó.

Por eso, guardando las proporciones, lo que cuenta Diana López en su libro es un reflejo de lo que nos ha pasado a casi todos en este país durante tantos años. Le pregunto: ¿Ser colombianos nos condena a vivir con la violencia? “Sí —concluye Diana—, porque no se han resuelto los conflictos estructurales que la generaron, y la violencia es la eterna consecuencia de las desigualdades. Desde que Colombia era territorio español de ultramar ya se estaban matando”.

A todos la violencia nos ha tocado, de frente o de perfil. Todos tenemos dolores, preguntas, tristezas clavadas: es el precio que pagamos por ser colombianos.

Es la violencia que nos une.