“ Bachué, señora del agua,

Enséñame a tocar

La fina pelusa bermeja del zapote”

José Manuel Arango

En la vieja casetera suena Purple Haze, una canción de Jimi Hendrix devenida, como el Paint it black de The Rolling Stones, parte de la banda sonora de una carnicería convertida a su vez en hito cultural: la guerra del Vietnam. El soldado, apellidado Frazer, o al menos nombrado así por la pluma del escritor Michael Herr, está acuclillado en lo más hondo de su trinchera en los arrozales de las antípodas. Solo una cosa lo mantiene vivo: la fotografía de su novia Caroline, camarera en una tienda de hamburguesas en una pequeña aldea del medio oeste norteamericano llamada, de manera premonitoria, Patmos, el mismo nombre de la isla donde el San Juan del Nuevo Testamento tuvo sus visiones del fin del mundo.

A esa altura del camino, con la culata del fusil apoyada contra el pecho y un enorme cigarrillo de marihuana apretado entre los dedos de su mano izquierda poseída por un irrefrenable temblor, Frazer sabe que la patria es una falacia urdida por los políticos, la prensa y los magnates de las grandes corporaciones. El miedo tiene una consistencia real, expresada en el sudor que mana de cada uno de sus poros. A su alrededor estallan los morteros y los gritos agónicos de sus compañeros crean una suerte de coro del infierno. Entonces, como entonando una oración, ese muchacho negro repite una y otra vez el nombre de la chica que acaso lo olvidó unos minutos después de despedirlo con un beso en la frente y una promesa de amor eterno a la entrada de uno de los hangares en un aeropuerto del ejército de los Estados Unidos de América.

Arrastrados- y arrasados – por esa imagen, asistimos a uno de los episodios definitivos en la historia del mundo después de la segunda guerra mundial. Para lograrlo, el corresponsal Michael Herr no precisó de comunicados de prensa emitidos por el Vietcong o por el comando del ejército norteamericano asentado en el lejano oriente. Tampoco echó mano de cifras estadísticas sobre el número de combatientes, la proporción de muertos por bando o la cantidad de armamento utilizada en cada batalla.

Nada de eso: le bastó con la dosis necesaria de poesía para recrear con palabras la pesadilla desatada por los poderes dispuestos a aniquilarse y acabar con cualquier signo de vida atravesado en la ruta de sus intereses. Solo entonces, los habitantes del planeta empezaron a tomar conciencia del espanto desatado al otro lado del mundo por los señores del poder. Defendemos la libertad y la democracia, sentenciaban unos con calculado efectismo retórico. No cesaremos hasta alcanzar el reinado de la clase obrera en la tierra, replicaban los otros, embriagados por el tono de su propia pirotecnia.

Acaso sin ser conscientes de ello hombres como Herr hicieron de la antigua y buena poesía el camino para mostrarnos los pliegues más ocultos de la realidad. Ya lo había hecho el viejo Homero o quienes se ocultaran bajo ese nombre. Ambos sabían o sospechaban que solo el aliento de la palabra poética puede aproximarnos a lo más bello y siniestro de nuestra condición.

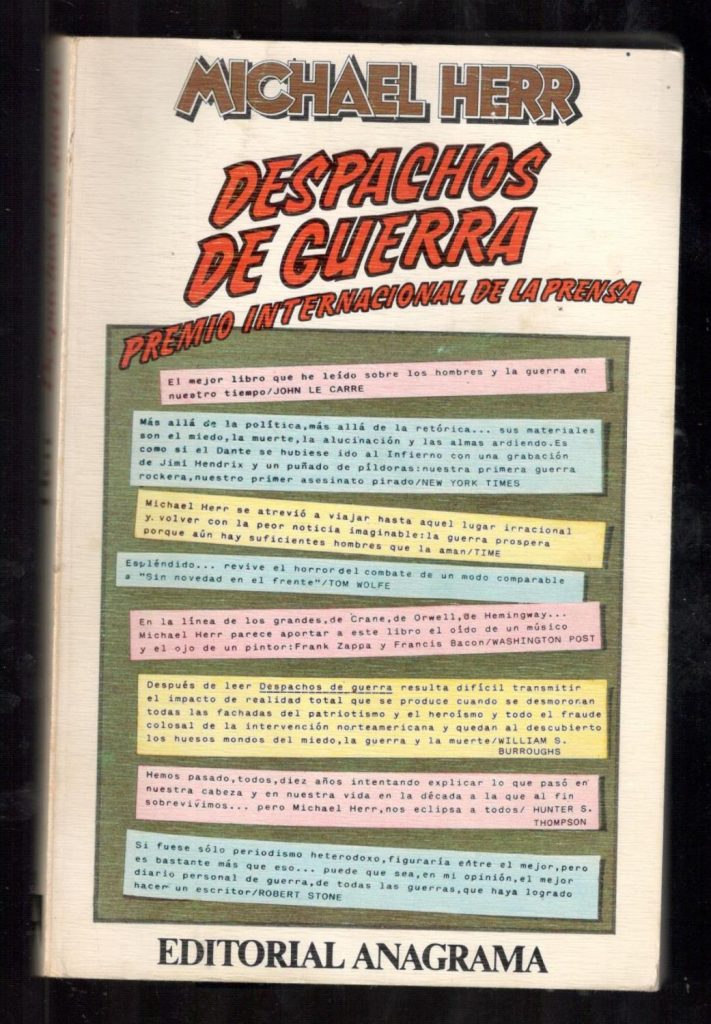

“Vinimos a cubrir la guerra y esta acabó cubriéndonos a nosotros” declaró el autor de Despachos de guerra, un libro escrito con esa clase de clarividencia terrible y diáfana que gravita sobre los campos donde acontecen el amor y la muerte. Leyendo los artículos de las revistas y periódicos contemporáneos, más parecidos a un sumario notarial o a un reporte estadístico que a una recreación viva y palpitante de la aventura humana, uno no puede menos que añorar los tiempos cuando no eran los técnicos de la información sino los narradores, los filósofos y los poetas quienes se encargaban de redactar las noticias, las crónicas y las columnas de opinión.

De ese modo nos enseñaban a tocar la fina pelusa bermeja del zapote: esa parte esencial de la vida escamoteada por el pragmatismo y el talante utilitario de la moderna industria de la información.

ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL AUTOR