Aquella noche Albeiro Rendón, hoy un gran sacerdote, se puso tenso, deliraba y tiritaba por el miedo, asumía que Pereira sería bombardeada.

Los hilos de la existencia se me habrían enredado si no fuera por los libros. Tras una reunión en uno de los salones del Hotel Movich de Pereira, cuando fui albaño volví a encontrarme con el fantasma del teniente que se deja pillar lavándose los dientes. No sentí molestias ni temor, ya que varias veces me persiguió ese mito y escribo para desembrujarme.

En esos años del siglo XX, mis padres me habían enviado a estudiar al seminario, aunque no quería ser cura, tampoco tenía los años para pensar en el futuro. Me echaron la ropa en una caja y me despacharon a la fuerza en el carro de Omar Vélez. Genovevita nos despidió. Cuando ella puso sus ojos castos en nosotros, ahí el peligro, se soñó viéndonos sacerdotes celebrantes y visionó en mi cabeza el gorro horrible que se coloca el obispo en sus ceremonias. Quedé condenado y pude salvarme porque en ese tiempo recé tanto que ahí me deben los santos todas esas oraciones.

El primer día alguien me habló:

De aquí en adelante no habrá mujeres, ni llamadas por teléfono, estarás vestido con sotana y solo tendrás el goce de la contemplación divina y el olor del altar en la mañana y en la tarde.

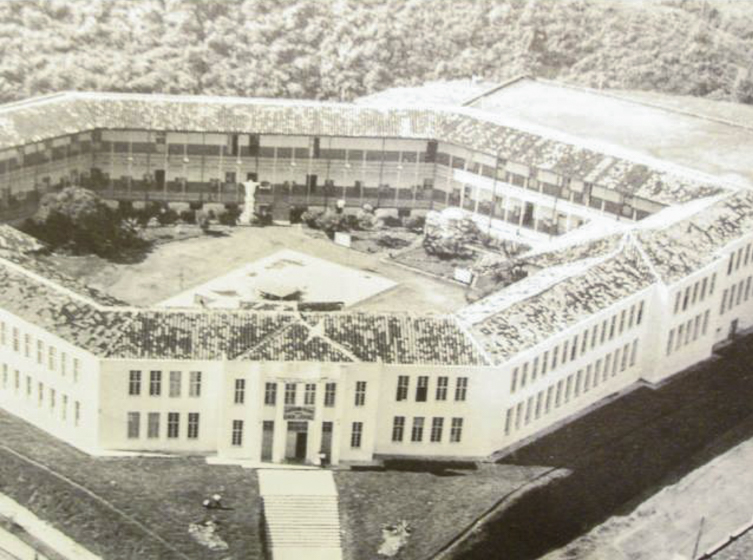

Era el padre Mario Giraldo, quien me recibió con mi hermano gemelo en el seminario menor de Pereira para vivir entre orden, disciplina y la ausencia del goce de mirar a una mujer cuando se pinta el rouge en los labios y se acomoda el brasier, solo silencio y oraciones. No era aún adolescente, 1961, más de cien estudiantes para ser curas, entre ellos el actual obispo de Pereira, Genovevita se equivocó en el sueño o la suerte de mis oraciones quedó en cabeza de Rigoberto, éramos plumíferos imberbes; Genovevita Álvarez, la mujer más santa de Marsella financiaba a los 16 de nuestro pueblo, teníamos nuestro propio equipo de fútbol y le jugábamos a la selección del seminario.

Cuando el carro me dejó en Pereira, esquina donde se inicia la Circunvalar, pregunté al ventero de periódicos por el sitio del seminario, ahí es y señaló mientras me dijo:

Hace muchos años hubo ahí un pequeño cementerio, luego ahí funcionaba el batallón hasta cuando lo pasaron a Maraya, dicen que por ahí andan las ánimas.

En la primera noche era luna nueva. Oscuro el Edificio Eduardo Santos, quería desembrujarme de ese mito. Todos se acostaron. Me aposté en el corredor y miré al patio. Imaginé el desfile de las ánimas hasta verlas a todas en fila. Traspasaban las paredes y las animé a pasar la calle hacia la iglesia de San José. Allá se acomodaron en un lugar donde están los osarios. Las acompañaban los cantos de los grillos y las luciérnagas.

En abril de 1961, una operación militar de cubanos exiliados invadía Bahía Cochinos en Cuba. Los seminaristas estaban tensos por las noticias de la radio, era la época de la guerra fría entre Rusia y Estados Unidos, la seguíamos en la clase del padre Jaramillo. Aquella noche Albeiro Rendón, hoy un gran sacerdote, se puso tenso, deliraba y tiritaba por el miedo, asumía que Pereira sería bombardeada, y el loco Cristóbal Correa, portero del equipo del seminario, intentó calmarlo:

Tranquilízate, yo toda la noche estaré atento, mirá que las luces del aviso: “Coltejer viste a Colombia”, que está encima de la alcaldía, se reflejan en la ventana de nuestro dormitorio, seguro que cuando caiga la primera bomba esta noche, a lo primero que le dan es al centro de Pereira, cuando se apaguen esas luces la mitad de mi cuerpo será tierra y la otra mitad sangre, pero tranquilo, yo te aviso, entonces, te pones las ropa para que huyamos. Acuérdate que este edificio era un batallón.

El edificio tenía dos mitos que hacían parte de un mismo drama, se hacían visibles para quienes salían al corredor para ir orinar en la noche, los baños estaban a 40 metros del dormitorio, sentían la mitad de su cuerpo metido entre llamas, un impulso los llevaba y se mojaban la cara, a su lado los miraba, ahí en el lavabo, aquel teniente lavándose los dientes, su ánima y su miedo se estrellaban en las paredes del cuerpo, la lengua se les paralizaba y la boca se llenaba de arena, quien lo veía siempre iba al baño acompañado y por más que hubiera rezado se orinaban antes de tiempo.

En otra de sus noches, algún seminarista aseguró haber visto colgado de una columna el cuerpo de un soldado ahorcado, era noviembre de 1961 y ese mito quedo ahí por muchos años. Ciento cincuenta meses después escuché a Muñoz en Ciató, militar reclutado en Pueblo Rico, que me comentó aquel suceso. Aseguró que entonces la mujer del comandante se dejó seducir por el teniente, y que lo sabía un soldado muy soplón que no se aguantó, porque sentía vergüenza ajena al ver a su comandante con esos cachos; ahí quedó esa imagen, porque lo ahorcaron cerca de la cárcel de Itaurí en camino hacia Chocó y la primera en verlo fue ella cuando llegó una noche al batallón para indagar porque su hombre no llegaba.

Había una hilera de árboles de Sauce y Eucaliptos en la parte posterior del edificio hacia la calle 16 y Muñoz aseguró que ella también fue sepultada debajo de uno de esos Sauces. Las vecinas del frente decían escuchar el llanto de esa mujer después de medianoche.