Es un hecho que a este país se lo tomó la corrupción, y que la única manera en que la gente considera que puede expresar su impotencia respecto a este hecho es castigando a los partidos y políticos tradicionales.

Pasadas las elecciones al Congreso de la República inician, ahora sí, las campañas por la Presidencia de la República. Hasta ahora, se barajaron consultas interpartidistas, alianzas, y muchas especulaciones provenientes de los resultados mostrados en las diferentes encuestas.

De todas maneras, el miedo será el gran elector, y es casi seguro que las diferentes alianzas que habrán de llevar a dos contendores a la segunda vuelta se ubicarán en una de las dos orillas que van marcando la intención de voto de los colombianos: la extrema izquierda y la extrema derecha.

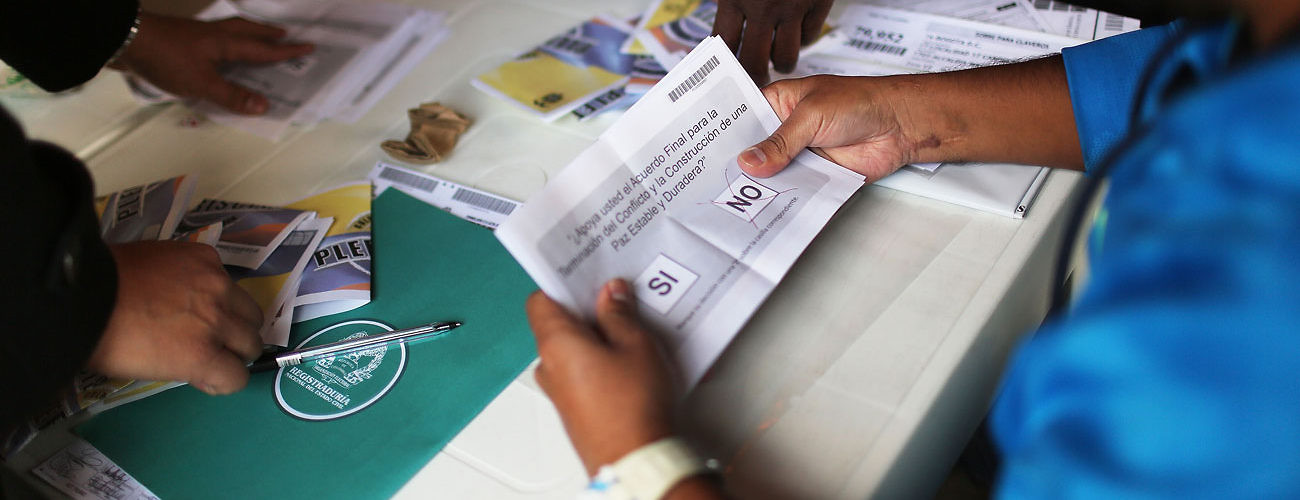

Es una lástima que así sea. Se ve que el recién alcanzado proceso de paz todavía requiere un tiempo largo para que se refleje en la convivencia cotidiana, en la forma de pensar de los ciudadanos, en la manera en qué concebimos nuestra política.

Trabajar para consolidar las instituciones, único camino posible para alcanzar un proyecto colectivo de sociedad no parece preocupar mayormente a los votantes. Aquí, lo que está en discusión no es en qué tipo de país queremos vivir, sino lo que queremos evitar, que dicho sea de paso son, en su mayoría, males elaborados desde el discurso.

El tema es que estos pronósticos catastróficos encuentran terreno fértil en una sociedad apabullada por realidades padecidas y comprobadas hasta el hastío. Me refiero a la inequidad en la repartición del ingreso, la impunidad y la corrupción.

La mayoría de la población está cansada de la exclusión en el acceso a los bienes de la sociedad, en la falta de castigo de quienes se han dedicado a saquear el erario público, en la precariedad de los servicios sociales (salud, educación, vivienda, servicios públicos, etc.).

Es un hecho que a este país se lo tomó la corrupción, y que la única manera en que la gente considera que puede expresar su impotencia respecto a este hecho es castigando a los partidos y políticos tradicionales con un voto disidente, por llamarlo de alguna manera.

Por otro lado, existen unas élites empresariales y algunos sectores de las clases altas y medias, que sienten amenazada su posición económica y social de privilegio, y cabalgan en el temor (posiblemente válido) de la posible caída en un populismo de izquierda.

Es bien conocido que la alternativa de quienes detentan esta postura ideológica es robustecer el Estado en detrimento de la iniciativa del sector privado. El problema no es la forma sino el fondo: que ese camino tampoco garantiza eliminar la corrupción, y más bien ha sido demostrado en países cercanos como Venezuela y Cuba, que esta forma de proceder termina arruinando la economía de un país, privilegiando solamente a la camarilla que orbita alrededor del gobernante, que en este modelo se enriquece y se eterniza en el poder.

Así pues, por más racional que sea el votante, por falta de solidez de nuestras instituciones y de madurez del electorado, la elección del próximo presidente estará indefectiblemente motivada por el miedo. Y es que, para ser sinceros, razones para temer a un bando u a otro sobran.