I

Las formas del destierro

“Triste, y muy triste”. Esos son los dos únicos estados de ánimo conocidos por el padre del narrador de El joven audaz sobre el trapecio volante, libro de cuentos del escritor norteamericano de origen armenio William Saroyan.

Las historias- veinticinco en total – transcurren en 1933, uno de los años más difíciles vividos por los Estados de América luegodel descalabro financiero de 1929.

Son títulos como: Sesenta mil asirios, Amor, muerte, sacrificio, etcétera, Risa, Guerra, Viñedo del Gran Valle, La Aspirina forma parte de la NRA, Id vosotros a la guerra y Yo sobre la tierra.

Corren tiempos de desempleo, soledad y desesperanza. A pesar de todo, millones de personas siguen llegando a esa que desde la distancia se les antoja tierra de promisión.

Ahora deambulan por calles y campos con las manos en los bolsillos, a la espera de un milagro que nunca acaecerá.

Porque hasta los milagros escasean en esos tiempos. Y más para un joven descendiente de inmigrantes condenados a trabajar a cambio de cualquier moneda que les ayude a llevarse un trozo de pan a la boca.

En esas circunstancias, sólo resta apelar a cualquier cosa que les permita asomarse a algo parecido a las raíces. Una palabra, un acorde, el olor de una comida.

Lo que sea.

“Yo soy armenio. Ya lo he dicho antes. La gente me mira y se queda extrañada, así que yo me adelanto y se lo aclaro enseguida. Soy armenio, les digo. Es una observación absurda, pero yo la hago de todas formas porque la gente espera que lo haga. No sé lo que significa ser armenio, del mismo modo que no sé qué significa ser inglés, o japonés, o cualquier otra cosa. En cambio sí tengo una vaga idea de lo que significa estar vivo. Eso es lo único que me interesa enormemente”.

Con esa declaración de principios a flor de labios, el narrador va y viene de una costa a otra de los Estados Unidos. De Manhattan a San Francisco y de ésta última a los viñedos del valle de San Joaquín, donde miles de desarrapados malviven recogiendo uvas y mordiendo el pan amargo que apenas si alcanza para mantenerse en pie.

Y en últimas, es lo único que necesita este contador de historias. Porque la vida le interesa como un enorme surtidor de historias que se entrecruzan y desembocan en la muerte redentora que a todos iguala.

En el último cuento del libro, el protagonista acaba de recuperar su máquina de escribir, que había dejado en una casa de empeño, porque anhelaba saber por un solo día cómo viven los ricos: salmón, vino blanco, cine, espectáculos, sexo.

Así que lo encontramos, dichoso y perplejo frente a la página en blanco. El resultado serán las veinticinco historias que acabamos de leer. Es decir, que los lectores avanzamos en una dirección contraria a la suya.

Lo cual quiere decir que nuestros caminos se cruzarán justo al llegar a las antípodas.

II

El germen de la locura

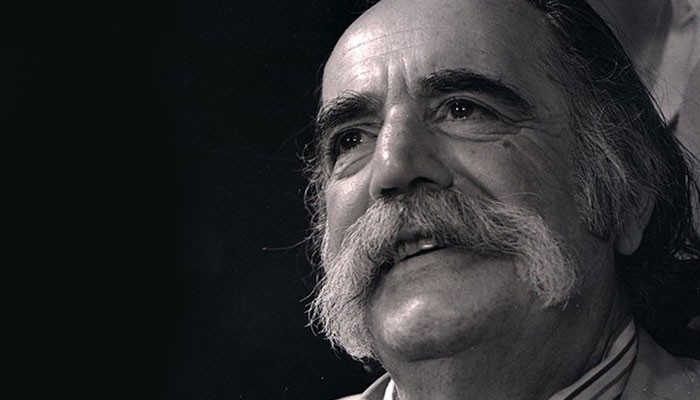

Con una prosa desnuda y plena de poesía, William Saroyan nos desnuda el alma profunda de ese país que tan bien supieron recrear escritores como William Faulkner, John Steinbeck y John Dos Passos.

Es decir, el germen de esa clase de locura y desarraigo que alienta en las páginas de autores como Thomas Pynchon.

Porque el frenesí de consumo y derroche que llegaría después es apenas un síntoma del desasosiego que se agita en las formas supremas del capitalismo tardío.

En el cuento titulado Dormir en paz terrenal, el narrador nos deja entrever algunos asomos de la pesadilla, insinuados en el trajinar nervioso de jóvenes y viejos que buscan los cuartos de las putas en alguna pensión:

“Viejos y muchachos suben y bajan las escaleras de los pequeños hoteles. Hay dinero de por medio, y esto es así porque la nuestra es una sociedad capitalista, y porque el medio de pago, incluso en cuestiones de amor y de lujuria, ha adoptado convenientemente la forma material de la moneda y el billete. Resulta imposible entender el absoluto fracaso del capitalismo hasta que uno no ha estudiado la forma en que las chicas dan amor y muerte a oficinistas y contables”.

Estamos ante las mismas visiones del abismo que años más tarde explorarían grandes músicos de rock como Frank Zappa, Jim Morrison y Lou Reed, los tres doctorados en los abismos del desamparo.

¡Y hablamos de unos relatos escritos en la primera mitad del siglo XX!

El siglo de la guerra industrializada como otra forma de multiplicación del capital.

En el cuento Id vosotros a la guerra es posible respirar el aliento a destrucción que se ha apoderado de “El alma de la nación“.

“(…) Sé que no es oportunidad porque la oportunidad ya llamó a mi puerta hace unos cuantos años y yo no estaba, había salido a buscar trabajo (…)

“(…) y de nuevo vuelvo, esta vez con cierta tristeza, al relato que debería estar escribiendo, pero no hay manera; la guerra no me deja escribir. Es como una sombra que se cierne sobre cada una de mis ideas y hace que cualquier esperanza de futuro resulte vana. En vez de sentarme y deprimirme salgo a pasear y me encamino hacia la biblioteca pública. Me fijo en la gente y me doy cuenta de que hay algo que los hace parecer diferentes. No son como eran ayer (…)”

La desazón que atraviesa los relatos de este libro se aproxima bastante a la del joven audaz que se mece sobre el trapecio volante de la vida.

Por eso el contador de estas historias ensaya una y otra vez su declaración de principios:

“¿Sabéis que no creo que de verdad exista la poesía, el relato o la novela como formas literarias? Creo que lo único que existe es el ser humano. Lo demás son artimañas. Yo estoy intentando plasmar en esta historia al hombre que soy. Y tanto como pueda de mi tierra. Lo que más deseo en el mundo es ser honesto y audaz a mi manera”.

En esa búsqueda de lo humano, William Saroyan nos legó las doscientas páginas de este libro que prefiguraría su consolidación como una de las grandes voces de la narrativa norteamericana en la primera mitad del siglo XX.

Y lo consiguió porque, en el fondo, la suya es en realidad la voz de los millones de armenios que hoy siguen padeciendo a los poderes del mundo con su infinita capacidad para el destierro.