Justo en medio de esas dos vidas arrastradas por las contradicciones y vilezas de la política real, asistimos a la aventura vital del narrador

El veinte de agosto de 1940, mientras la muerte y el horror se enseñoreaban del planeta disfrazados de Segunda Guerra Mundial, los destinos de dos hombres se cruzaron de manera irreversible en una casa de Coyoacán, México, un país sacudido a su vez por las reformas nacionalistas emprendidas por el presidente Lázaro Cárdenas.

Uno de los hombres, Liev Trotsky había encontrado en ese país de dioses sanguinarios, pieles mestizas y sabores ardientes el refugio negado en otros lugares de la tierra, luego del destierro decretado por su antiguo camarada Josef Stalin.

El otro, Ramón Mercader, un español nacido en la rebelde y arrogante Cataluña, había librado en el frente Republicano una batalla perdida de antemano contra las huestes de Francisco Franco. En el momento de su encuentro final, el exiliado soviético tenía en la mano un papel y un lápiz con el que pretendía corregir sin fortuna un fallido artículo de prensa escrito por el catalán. Este último, blandía un pico de alpinista que una fracción de segundo después descargaría con toda la fuerza de su odio sobre el cráneo del que fuera comandante del Ejército Rojo durante los días de la guerra que implantó durante varias décadas el evangelio marxista sobre la tierra.

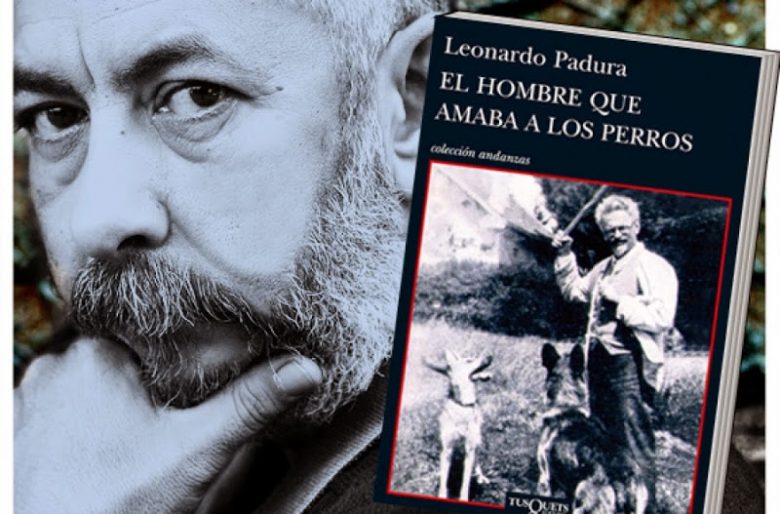

A partir de esa imagen, empujadas por una fuerza centrífuga, se desencadenan las historias que conforman la novela El hombre que amaba a los perros, del cubano Leonardo Padura, un escritor conocido hasta entonces por la perfección de relojero de sus relatos policíacos.

Algunos la asumen como una fatalidad y entonces le dan el nombre de destino. Otros la conciben como algo contingente y prefieren llamarla azar. En el fondo da lo mismo: cuando esa fuerza se desata la vida de un individuo o de una sociedad acaba arrastrada hacia el centro de una vorágine que, a falta de un nombre mejor, optamos por llamar historia, con mayúsculas o minúsculas. Depende de las circunstancias. En el relato que nos ocupa, estas últimas convirtieron a Trotski en víctima y a Mercader en victimario. Sutilezas aparte, podemos aventurar una conjetura: desde el comienzo había algo de premonitorio en el apellido del asesino.

Contra toda apariencia, los protagonistas de la novela tienen algunas cosas en común. Ambos aman a los perros y encuentran en ellos formas de nobleza impensables en los humanos. Los dos viven una experiencia errante y errática responsable en buena medida del desenlace de sus vidas. Pero, ante todo, los dos creían con fervor religioso en la promesa de justicia social implícita en la doctrina comunista que muy temprano, al materializarse, se revelaría como un infierno solo comparable en la historia moderna a la pesadilla desatada por los nazis.

Sin conocerse, un cisma los convirtió en enemigos: mientras Trotski adivinó muy pronto el absolutismo, la megalomanía y el horror agazapados en la magra figura de Stalin y luchó hasta el final de sus días para detener su avance, Mercader fue un devoto creyente en los postulados del estalinismo hasta una fase tardía de su vida.

Justo en medio de esas dos vidas arrastradas por las contradicciones y vilezas de la política real, asistimos a la aventura vital del narrador, un escritor amargo que presencia y padece en la propia piel el derrumbe de otra utopía: la de la revolución cubana, convertida en un cenagal de miserias, silencios, fugas, destierros y mentiras, mientras la dirigencia responsable de ese desastre parece vivir en otro mundo.

Atrapado en un presente que abarca los años finales del siglo XX y los comienzos del XXI Iván- así se llama el hombre que acaba de perder a su esposa y malvive corrigiendo una revista de veterinaria- recrea ante nuestra mirada el nacimiento, pasión y muerte de un sueño social y político devenido, como todas las ilusiones humanas, simple caricatura de sí mismo.

Solo que en este caso la caricatura no mueve a risa. Han sido tantos los engaños, el miedo y el dolor acumulados durante medio siglo, que solo removiendo las cenizas de un drama como el protagonizado por Trotski y Mercader es posible llegar al día siguiente atizando en el rescoldo de los relatos ajenos la dosis de calor apenas necesaria para calentar los propios huesos.