Pero en últimas los individuos, con todos sus dramas a cuestas, son meras anécdotas comparados con las fuerzas que se mueven el fondo: el tiempo, el río y la multitud.

En las últimas páginas de Petersburgo, la novela del escritor ruso Andréi Biely, encontramos a Nikolái Apolonóvich, el único hijo de Apolon, alto funcionario del gobierno imperial, contemplando el pasado desde su lugar de exilio a través de una bruma blanca.

Sabemos que esa bruma blanca es el tiempo que todo lo pone en entredicho y nos convierte en fantasmas de carne y hueso. Ya lo había dicho un personaje en uno de los primeros capítulos:

“El diente del tiempo lo roe todo: los cuerpos, las almas, las piedras… hasta a los zares”.

Como buena parte de las grandes novelas europeas de finales del siglo XIX y comienzos del XX, Petersburgo se ocupa de la decadencia: la de los individuos y la de la estructura social en que se mueven.

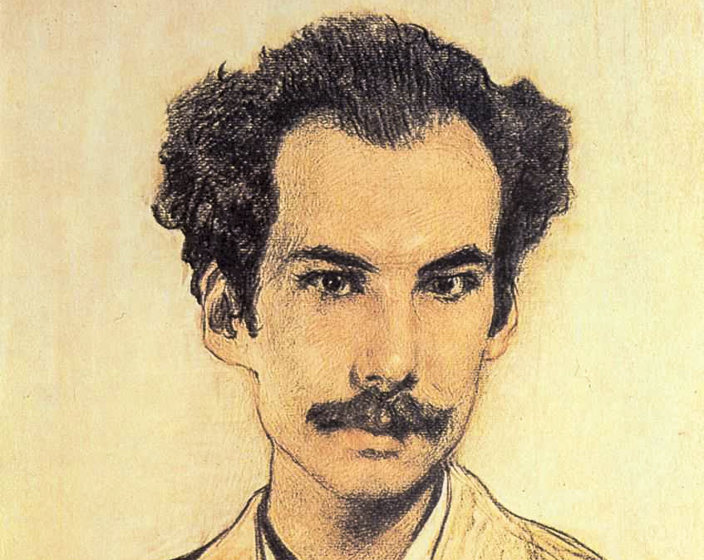

Por eso Biely crea en principio un entramado de personajes desgarrados por los credos políticos, por los apetitos personales y por su incapacidad para construir y mantener relaciones afectivas.

Anna Petróvna, esposa de Apolon y madre de Nikolái, huye hacia España seducida por un pintor, para retornar dos años después convertida en un despojo. Lo que encuentra a su regreso no es ni sombra de lo imaginado: el marido ha caído en desgracia y su hijo vaga como alma en pena, presa de sus incertidumbres y de las convulsiones de los tiempos. Un poco sin querer, ha quedado atrapado en las redes de uno de esos grupos anarquistas afectos a destrozarlo todo. Para completar el cuadro, está enamorado de la esposa del subteniente Lijutin, un errático militar que sacrifica sus pasiones a un curioso concepto de la decencia.

En la otra orilla, a modo de espejo, transita Aleksánder Ivanovich, uno de esos místicos rebeldes que combina sin problemas las doctrinas anarquistas con los preceptos de la teosofía y el espiritismo. Vive en un cuchitril a un extremo de la ciudad, donde cada noche debe enfrentarse a sus alucinaciones. Su destino se cruza de manera irremediable con el de la familia Apolonóvich cuando descubrimos que una conjura se cierne sobre el padre: los insurgentes quieren acabar con su vida y Nikolái parece ser el instrumento.

Sobre todos ellos el imperio de los zares amenaza con derrumbarse.

“Suelen transitar al borde del abismo con más frecuencia de la que creen”, advierte el narrador, mientras encontramos la estatua de bronce del zar Pedro I deambulando por las calles, abrumada por la inminencia de la disolución.

Y no es para menos. Como lo anunciara Karl Marx en su momento: “Todo lo sólido se desvanece en el aire”.No por casualidad, la novela fue uno de los objetos de estudio del pensador Marshall Berman en el ensayo que retoma la cita de Marx como punto de partida.

Pero en últimas los individuos, con todos sus dramas a cuestas, son meras anécdotas comparados con las fuerzas que se mueven el fondo: el tiempo, el río y la multitud.

El primero pasa por los siglos de los siglos y deja a modo de legado una bruma como la contemplada por Nikolái desde su exilio: poco menos que nada.

El segundo, el río Neva, vigila la ciudad desde antes de su fundación y aguarda impasible su debacle final.

Entretanto, la multitud corre vociferante por la Avenida Nevski y se siente dueña de la Historia, cuando en realidad es un mero instrumento.

“Nuestro cuerpo es como una especie de barquito, que surcando el océano espiritual, ha zarpado de un continente espiritual para tratar de arribar a otro”, murmura la voz melancólica del narrador, agazapada en los muros, en los puentes, en las esquinas, en los coches tirados por caballos que recorren la ciudad en todas direcciones.

Y entonces lo comprendemos: las ciudades son ese océano, alimentado por las pequeñas historias de hombres y mujeres que van y vienen sin comprender muy bien lo que buscan. Sus cuerpos son los órganos de un gran miriápodo, un animal de muchas patas que avanza, mientras siembra el caos y, por fortuna, también el olvido en la piel de los hombres