Existen seres humanos que son parientes cercanos de las tormentas. En el sexo, en las ideas, en las luchas diarias y hasta en los sueños son como criaturas de fuego que todo lo calcinan.

Al final, ellos mismos terminan convertidos en un montoncito de cenizas.

“El polvo enamorado” del que hablara el poeta don Francisco de Quevedo.

Por eso mismo, son seres tocados por una lucidez que les viene de los tuétanos.

Lo que las jergas empeñadas en reducirlo todo a fórmulas llaman un loco.

A menudo, esas personas se pasan la vida siguiendo la pista de un crimen antiguo como el mundo, para descubrir que el asesino son ellas mismas.

Como en el relato de Edipo.

Así de inútil y de ineludible es nuestro tránsito por el mundo. El destino, le llaman algunos a eso.

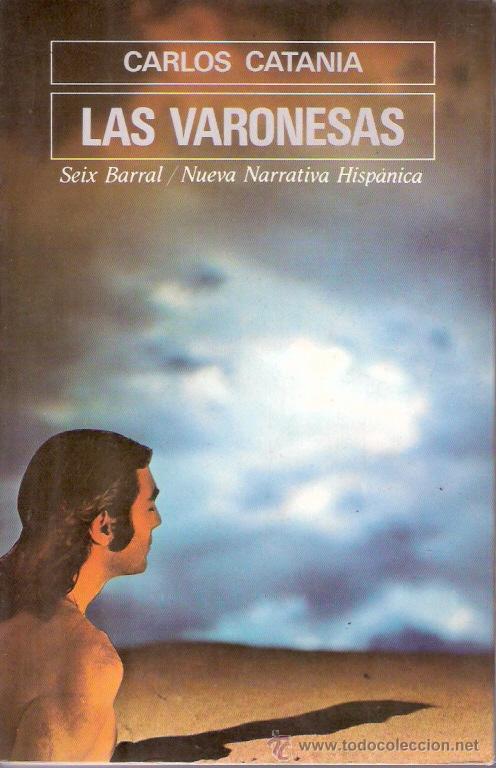

De ese fuego están hechos los personajes de la novela Las Varonesas, del escritor argentino Carlos Catania, censurada por los militares de su país en los días más sangrientos de la dictadura, en el tránsito de los setenta a los ochenta.

Tal vez no resulte tan azaroso que algunos de sus personajes parezcan parientes de esos hombres y mujeres duros e iluminados que habitan en las novelas de Ernesto Sábato, un autor cercano a los afectos de Catania.

“La nuestra es una civilización que tuvo que inventar la aspirina, porque no es capaz de soportar un dolor de cabeza”, sentencia uno de esos seres, añorando sin duda el indomable espíritu de los estoicos.

Eran otros tiempos, cuando los hombres se asomaban al absoluto apretando los dientes y sin cerrar los ojos.

Los de Catania son hombres y mujeres- incluso niños- que lo descubren temprano: las categorías de bien y mal, de inocencia y culpa, no pasan de ser fantasías de espíritus envilecidos por todos los poderes.

En realidad, sólo existe lo humano.

Alfredo, Adela, Lucía, Patricia, El Castor, Mendieta y Aldo deambulan como almas en pena por este universo que, de entrada, supone un laberinto.

Siguiendo una constante de la novela moderna, sus destinos discurren en La ciudad. Así se nos aclara en la página 43:

“La ciudad se dividía, como todas las ciudades, en cuatro zonas correspondientes, deteniéndose al límite de extensos sectores suburbanos: allí habitaban la suciedad y el olor del orgullo humillado. (Consejo para escritores: quien desconoce su ciudad no puede escribir una línea ni forjar planes extremos.) Los olores cambian. También la atmósfera. El comportamiento glandular manifestado por la gente al recibir las estaciones hace que muchos culpen a la temperatura ambiente de sus frustraciones y pequeñas calamidades.”

Al principio de la novela, como en algunos cuentos infantiles, tenemos una isla con su bosque, sus estanques, sus puentes y, claro, su propia legión de monstruos.

Pero son monstruos con rostros familiares: el abuelo autor de las esculturas que, por alguna razón insondable, decidió bautizar con el nombre de Las Varonesas. Alfredo y Adela, los hermanos que mantienen una relación incestuosa en los mismísimos bordes de la locura, crimen de por medio incluido. Los padres que parecen sombras. Lucía, la otra hermana que intenta restaurar el equilibrio de esa nave al garete, valiéndose de una beatería que se desmorona ante el asalto del primer galán que se cruza en su camino.

Y está la pequeña Patricia, muerta en un estanque de la isla a edad muy temprana. Pero no se ilusionen: ni siquiera ella es inocente.

Las Varonesas se inscribe en la línea de las grandes tragedias clásicas. Por eso tiene sus crímenes de pasión, su drama familiar y sus asaltos de demencia. Al fondo claro, las utopías y revoluciones. En este caso, las revoluciones de estirpe marxista que encendieron el mundo desde 1917 hasta 1989, por lo menos. Y ya lo sabemos: los idealismos, cuando son absolutos, dejan a su paso una estela de devastación.

Uno de los integrantes de la familia es Alfredo, un escritor que, como todos los de su condición, trata de conjurar con palabras una legión de demonios: los personales, los familiares y los de su tiempo.

Pero bien sabemos que las palabras son como un manojo de llaves: no aparecen cuando más se las necesita.

Alfredo trabaja en la escritura de un libro cuyo título constituye de entrada un equívoco: Teoría del error.

A lo mejor sin ser consciente de ello, sigue la línea de pensamiento de una antigua tradición gnóstica: el mundo fue creado por un demonio y en esa medida cualquier intento de mejorarlo solo puede conducir a su empeoramiento.

Por eso la política, el amor, las revoluciones, la familia y los sentimientos filiales no pasan de ser patéticos consuelos para el que no quiere enfrentar sus verdades últimas.

De ahí que uno de los objetivos de sus flechas sea el pequeño burgués, el buen ciudadano instalado en su poltrona frente a la televisión. Por lo menos eso leemos en la página 413:

“… En la primera vitrina está el insecto gordo, el hinchado, el que convierte la porquería en manjar. Lo veo fumar un cigarrillo después de la cena, el vaso en la mano, proyectando cosas…Lo veo seguro de sí mismo, rodeado de aparatos, paredes y familia, que son la medida ovárica del triunfo. Lo veo sintiendo el bobalicón afecto por el hijo que prepara día a día a su imagen y semejanza, con orgullo, para la carnicería final. Ha organizado sus mentiras de tal manera, con tanta precaución, siguiendo sin imaginación el modelo de tantos castrados similares, que pueden funcionar sin sobresaltos.”

Ese tono de ángel exterminador surca la novela como el aliento de una deidad iracunda. Aunque a veces el narrador se concede – y nos concede- treguas como esta:

“Algunas mañanas, ciertos atardeceres…, uno experimenta una suerte de ansiedad alegre, un mágico equilibrio de lo físico y la mente. El mundo parece tan ordenado y sensato que caemos como chorlitos en la trampa.”

Y de trampas está hecho el mundo de quienes habitan esta novela de vértigo. Lo que abunda aquí son vidas que nacen, se elevan en un intento inútil y desesperado por tocar algo que les dé sentido, para desplomarse después, convertidas en un amasijo de sangre, sudor, fango, semen y mierda.

Todo eso contado en varios planos: el incesto de Alfredo y su hermana Adela, que hacen del cuerpo estandarte, mortero para minar las bases de la institución familiar.

Luego está la utopía, la Revolución, ese sueño hermoso devenido pesadilla sin que a sus forjadores les haya sido dado tocar los frutos del paraíso, por la razón más simple de todas: no existe un Paraíso. Por eso las revoluciones sólo dejan muertos, desaparecidos, traiciones y desencantados.

Está también el relato de Lucía, la hermana alienada por la superstición, cuya presencia es sin embargo necesaria para restablecer el equilibrio entre tanto caos, tanta locura.

Y el asesinato del amigo del narrador y a la vez amante de Adela a modo de chispa capaz de hacer trizas al mundo. En la página 452 asistimos al fin, a la confesión de Alfredo, exasperado por el deseo y por las visiones diáfanas y puras de su infierno:

“La ventana se abrió del todo pocos segundos después del primer golpe. Antes él había intentado arrancarle la blusa. Adela cayó de costado emitiendo un débil quejido y tomándose la cabeza. La levantó de las axilas. Ella escupió. El segundo golpe rajó el labio inferior de la muchacha (ya todas las velas estaban apagadas, incluidas las del altar menor). Adela intentó incorporarse; lo consiguió a medias y fue hasta él trastabillando, casi por inercia, con los brazos abiertos. Él la recibió y comenzó a besarla en el cuello. Casi desmayada, ella tuvo fuerzas para clavarle las uñas en la cara. Él lanzó un grito y la inmovilizó torciéndole el brazo hacia atrás. Se limpió la sangre pasando la mejilla por el cabello de ella. Entonces, apretándola con furia, haciéndole retorcer el rostro de dolor, silbándole al oído, le contó todo, hasta el último detalle, reproduciendo escenas con fidelidad, deteniéndose en los pormenores de aquella noche lluviosa, confirmando por primera vez, vaciándose para llenarse de una certidumbre concreta.”

Como la vida, la literatura está plagada de tópicos que nos venden la ilusión de certeza, de seguridad. Pero a poco que nos adentremos en sus meandros nos descubriremos transitando por arenas movedizas. Uno de esos tópicos, agotado por un sector de la crítica, nos dice, así sin más, que Las Varonesas es “una novela dantesca”.

Flaco aporte para quien quiera emprender este viaje propuesto por Carlos Catania hacia las más puras simas de la extraña criatura que somos.

ÚLTIMO TEXTO DEL AUTOR RELACIONADO CON LITERATURA