Este 2020 se cumplieron 81 años de la muerte del escritor Joseph Roth en París, uno de los escritores más importantes del siglo XX. En su honor, este especial de lecturas acompañado de una reseña que sobre Roth y su obra Las ciudades blancas, hace Gustavo Colorado.

La leyenda del santo bebedor

I

Un atardecer de la primavera de 1934, un caballero de edad madura descendía por las escalinatas de piedra que, desde uno de los puentes sobre el Sena, conducen a la orilla. Como sabrá casi todo el mundo, aunque la ocasión merece rememorar este hecho en la mente del lector, allí suelen dormir, o, mejor dicho, acampar los clochards de Paris.

Y uno de esos clochards fue como por azar al encuentro del caballero de edad madura, que por cierto iba bien trajeado y daba la impresión de ser un viajero que se propone contemplar las curiosidades de las ciudades que visita. Aunque aquel clochard ofrecía ciertamente el mismo aspecto harapiento y digno de compasión que todos aquellos con quienes compartía su infortunio, parecía sin embargo merecedor de la atención especial del caballero de edad madura bien trajeado. Mas no nos es dado conocer la causa de tal preferencia.

Como queda dicho, estaba atardeciendo, y bajo los puentes, a orillas del río, la oscuridad era ya más cerrada que arriba en los muelles y sobre los puentes. Aquel hombre sin hogar y manifiestamente desaliñado avanzaba con paso vacilante. No parecía percatarse de la presencia del caballero mayor bien trajeado. Más éste, que no vacilaba en absoluto sino que con total aplomo dirigía sus pasos directamente hacia el vacilante clochard, por lo visto le había descubierto desde lejos. El caballero de edad madura le cerró prácticamente el paso. Ambos detuvieron sus pasos, frente a frente.

—Adónde le llevan sus pasos, hermano? — inquirió el caballero mayor bien trajeado.

El otro le echó una leve mirada, para contestar luego:

— Que yo sepa, no tengo hermano, ni se adónde me lleva el camino.

—Yo intentaré mostrárselo —prosiguió el caballero, —pero no deberá enojarse conmigo si, como contrapartida, le pido un favor poco frecuente.

—Estoy dispuesto a cualquier servicio, —accedió el harapiento.

—Claro que me doy cuenta de que tiene usted algunos defectos, mas Dios ha dispuesto que se cruzara en mi camino. A buen seguro estará necesitado de dinero. —No, no me tome a mal mis palabras! A mi me sobra. ¿Querrá decirme con toda franqueza cuánto necesita? Por lo menos para salir del paso…

El otro permaneció unos segundos sumido en reflexiones, pero en seguida profirió:

—Veinte francos.

—No creo que esta suma sea suficiente —replicó el caballero—. Seguramente necesitará doscientos.

El harapiento retrocedió un paso. Parecía como si fuera a caer, pero, aunque vacilante, se mantuvo en pie. Y entonces dijo:

—No puedo negar que preferiría doscientos francos en lugar de veinte, pero soy un hombre de honor. Parece que me está usted juzgando mal. No puedo aceptar el dinero que me ofrece, y ello por varias razones: en primer lugar, porque no tengo el placer de conocerle; en segundo lugar, porque no se cómo ni cuándo podría devolvérselo; y, en tercer lugar, porque usted tampoco tiene la posibilidad de reclamármelo, al carecer yo de domicilio fijo. Casi a diario me establezco bajo un puente diferente de este río. A pesar de todo ello, y aun careciendo de domicilio fijo, como ya le he dicho, soy un hombre de honor.

—Tampoco yo poseo domicilio fijo — respondió el caballero de edad madura —y también yo me instalo cada día bajo un puente distinto. Mas, a pesar de ello, le ruego que tenga la amabilidad de aceptar los doscientos francos, al fin y al cabo una suma ridícula para un hombre como usted. Y en lo referente a la restitución, habré de extenderme algo más para poderle hacer entender por qué no puedo indicarle el nombre de algún banco donde usted pudiera ingresar el importe. Resulta que me he convertido al cristianismo después de haber leído la historia de la pequeña santa Teresa de Lisieux. Y ahora venero muy en especial la estatuilla de la santa que se guarda en la capilla de Sainte Marie des Batignolles, que usted podrá localizar con facilidad. Así que, tan pronto tenga reunidos los doscientos francos y su conciencia le obligue a zanjar esta ridícula deuda, diríjase por favor a Sainte Marie des Batignolles y entregue la suma en manos del sacerdote cuando éste termine de oficiar la misa. Suponiendo que adeuda usted el dinero, se lo debe a santa Teresita. Mas, cuidado, no lo olvide: tiene que ser la de Sainte Marie des Batignolles.

—Veo —dijo el harapiento— que usted ha comprendido que soy una persona de honor. Le prometo que cumpliré mi palabra. Sin embargo, sólo puedo ir a misa los domingos.

—Como usted prefiera, un domingo, pues —concedió el caballero mayor—, al tiempo que de su cartera sacó doscientos francos, que entregó al vacilante clochard—. Y muchas gracias.

—Ha sido un placer se despidió el desharrapado, que al punto desapareció en las tinieblas.

Porque entretanto ya había oscurecido por entero, mientras arriba, en los puentes y muelles habían sido encendidas las farolas plateadas para anunciar la alegre noche de Paris.

El murmullo de las piedras

Por: Gustavo Colorado Grisales

Algo muy fino e irrecuperable debió de haberse roto dentro del hombre de ciudad: Se queja de falta de tiempo, cuando esto es precisamente lo que sobra. El tiempo lo precede y lo sucede. Y al final siempre se las arregla sin él, que es apenas una de sus contingencias.

El escritor Joseph Roth, uno de los grandes de la Europa de entreguerras, se preguntó muchas veces por las razones de esa sensación de pérdida y extrañeza.

Entonces, como tantos otros, tomó su cayado y sus botas de siete leguas y salió en busca de esas claves.

Sospechaba que las piedras guardaban la respuesta y que se precisaba de un oído muy fino para comprender su relato.

En este caso, las piedras tenían nombres de ciudades: Lyon, Vienne, Tournon, Aviñón, Les Baux, Nimes, Arles, Tarascón, Becaurie y Marsella, las ciudades blancas soñadas desde la infancia, la única edad en que podemos comprender el milenario lenguaje del universo.

Por eso, la infancia es en sí misma una metáfora.

Pero el camino es largo y tortuoso.

Unas son las ciudades delineadas y edificadas por los humanos para el comercio, el amor, el poder el sexo y el recreo y otras muy distintas son las ciudades interiores: las que solo existen en el alma de los seres que las moldean con dosis iguales de dicha y dolor.

Jorge Luis Borges soñó ciudades de espejos como metáforas del infinito.

Ernesto Sábato urdió ciudades de pesadilla con imágenes sustraídas a los afanes del día.

Joyce postuló una eternidad circular donde la ciudad deviene tela de araña: las criaturas luchan con sus diminutas patas contra el asedio de una divinidad hecha de segundos, minutos y horas.

Parado en la difusa frontera entre la memoria y los sueños, el peregrino Roth se deja llevar por el rumor de calles, muros, castillos y ruinas de esas ciudades más fijadas en un tiempo que en un lugar. Por eso, leyendo en el musgo de una vieja pared, puede decir con certeza: “Entre nosotros, y tal vez en cada uno de nosotros, viven los pueblos desaparecidos de la superficie de la tierra, pero precisamente solo de la superficie.”.

Solo de la superficie. Porque el caminante escarba con la uña en el lomo de la piedra, en la piel de la ciudad y el pasado se hace memoria viva, relato de los hombres y pueblos que la habitaron y la habitan.

Para emprender esa tarea se necesita mucha paciencia. Y Roth, que bebió hasta las heces el cáliz del dolor durante la gran guerra, aprendió el valor de esa virtud. Camina y mira. Mira y escribe. En un centenar de páginas nos recuerda que una ciudad es mucho más que un entramado de calles y edificios. En realidad la ciudad es una página en blanco donde quienes la habitan y visitan vierten lo que llevan por dentro. Por eso hay ciudades de la fe y de la apostasía. Ciudades del amor y ciudades de la ira. Ciudades del éxtasis y de la agonía.

Indignado porque los guías turísticos hacen gala de “La seguridad, esa dudosa virtud de los historiadores”, el viajero Roth deposita toda esa confianza en el murmullo de las piedras. Las silenciosas de Avignón, refugio de los papas, o las tumultuosas de Marsella, cómplices de las cópulas furtivas donde todas las sangres del mundo se mezclan.

Desde hace muchos años la vida me regaló como amigos a una legión de ángeles terrestres que van por el mundo y al regreso me sorprenden con tesoros comprados online en librerías babilónicas o descubiertos con ojo de guaquero en librerías de viejo.

Las ciudades blancas, de Joseph Roth es uno de esas joyas. Y este breve texto es mi manera de agradecerlo.

Los muertos no identificados

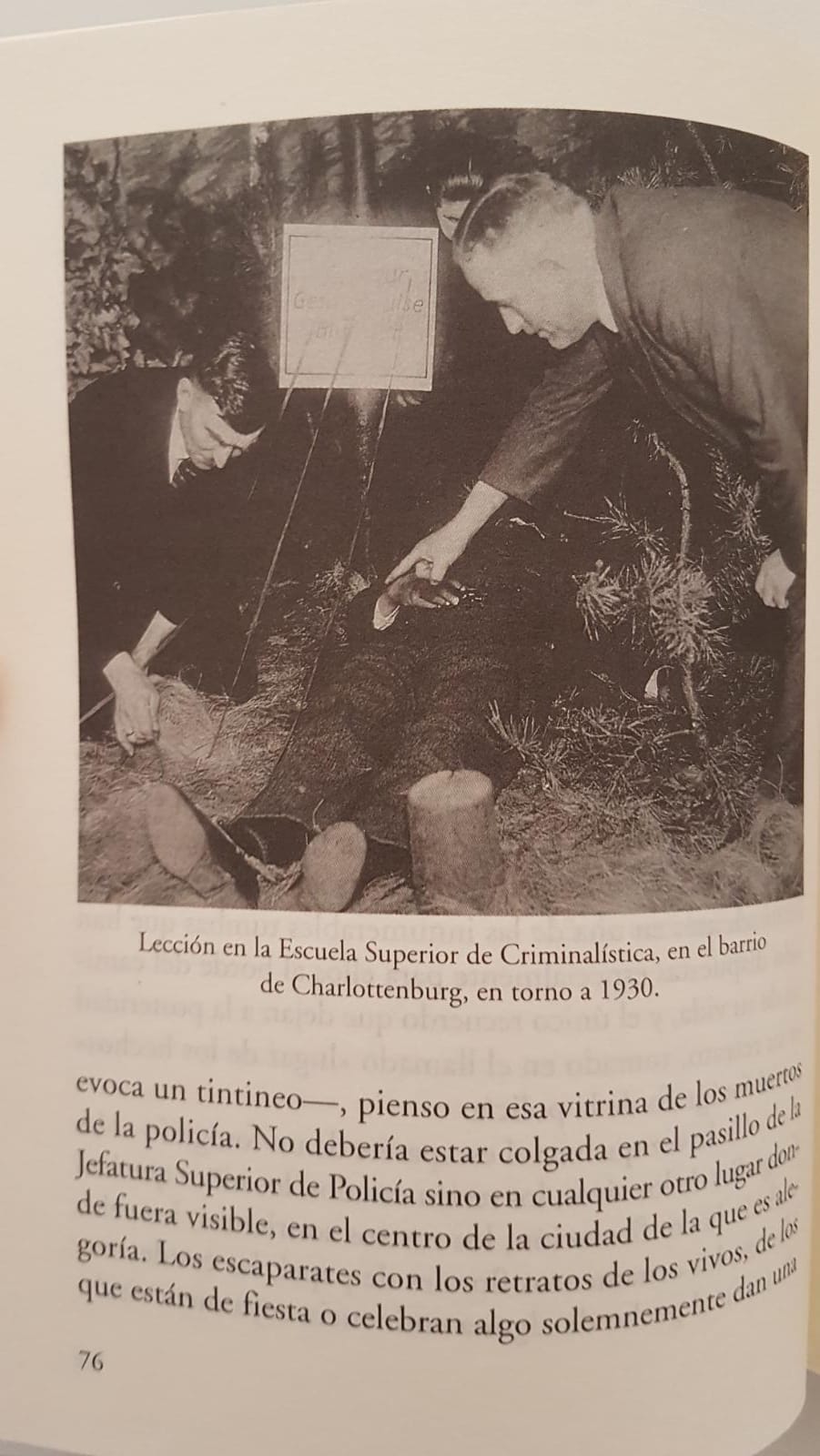

Los muertos no identificados de la gran ciudad están expuestos –en estricta formación—en las vitrinas de fotografías de la Jefatura Superior de Policía, en la planta baja.

Es la cruel explosión de la ciudad cruel en cuyas calles asfaltadas, parques de sombra fría y canales azules acecha la muerte con revólver, mordaza y cloroformo. Es, por así decirlo, la cara oculta de la metrópoli, la misera anónima.

Son sus hijos desconocidos, cuyas vidas transcurren entre el desasosiego, el bar y la clandestinidad, cuyo final es sangriento y violento, un terrible desenlace. Tropiezan y caen inconscientes en una de las innumerables tumbas que han sido dispuestas especialmente para ellos al borde del camino de su vida, y el único recuerdo que dejan a la posteridad es su retrato, tomado en el llamado “lugar de los hechos” por el fotógrafo de la policía.

Cada vez que veo el escaparate de un fotógrafo –las fotografías de los vivos, los recién casados, lo niños que han recibido la confirmación, los rostros sonrientes, los velos blancos, los ornamentos florales de papel, las condecoraciones en el pecho de alguna eminencia cuya mera visión evoca un tintineo–, pienso en esa vitrina de los muertos de la policía. No debería estar colgada en el pasillo de la Jefatura Superior de Policía sino en cualquier otro lugar donde fuera visible, en el centro de la ciudad de la que es alegoría. Los escaparates con los retratos de los vivos, de los que están de fiesta o celebran algo solemnemente dan una idea equivocada de la vida. No solo hay bodas, hermosas mujeres con los hombros desnudos y confirmaciones; en este mundo se producen también asesinatos, fulminantes ataques de corazón y muertes por asfixia.

En la Messterwoche deberían publicarse estas instructivas fotografías, y no solo los desfiles eternos, las patrióticas procesiones del Corpus, los balnearios con sus fuentes, sus sombrillas, sus aguas depurativas, sus terrazas llenas de mitos wagnerianos. La vida no es tan bella como uno podría creer hojeando la Messterwoche.

Por el pasillo de la Jefatura Superior de Policía pasan todos los días a todas horas, muchas, cientos de personas, y nadie se detiene frente a las vitrinas a mirar a los muertos. La gente va a la Ofician de Extranjería, a la Oficina de Pasaportes a recoger un visado, a la Oficina de Objetos Perdidos a buscar un paraguas; a la Brigada de Investigación Criminal a denunciar un robo. A la Jefatura Superior de Policía acuden tan solo personas que guardan relación con las cosas de la vida, y no hay, a excepción de un servidor, un solo filósofo. ¿Quién iba a preocuparse por los muertos?

Estos muertos son feos y hacen toda clase de reproches. Están ahí como remordimientos de conciencia. Los han fotografiado tal y como los hallaron, sus rostros conservan un terror infinito, el terror de la muerte. Aparecen con la boca abierta, como si su último grito estuviera aún en el aire, basta con mirarlos para oírlo. La agonía los mantiene con los ojos semiabiertos, el blanco brilla por debajo de los párpados. Los hay barbudos y sin barba, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. Los encontraron en la calle, el Tiergarten, en los canales del Spree. En ocasiones se desconoce incluso el lugar en que fueron hallados, o no se sabe con exactitud. Los cadáveres hallados en el agua están hinchados, cubiertos por una costra de lodo, parecen reyes egipcios mal momificados. La costra que tienen en el rostro presenta grietas y fisuras, como una máscara de yeso mal conservada. Los pechos de las mujeres se han hinchado de manera espantosa, desfigurado los rasgos, el pelo como un montoncito de basura sobre la cabeza abotargada.

Si estos muertos tuvieran nombre no harían tantos reproches. A juzgar por los rostros y la indumentaria, no han llevado una vida acomodada. Pertenecen a esas clases sociales que denominamos “bajas” porque les tocó estar abajo. Son jornaleros, criadas, gente que, si quiere vivir, se ve obligada a realizar exclusivamente trabajos pesados o criminales. Solo rara vez asoma una cabeza por entre un cuello almidonado, el distintivo europeo de la burguesía. Casi siempre lo hace por entre camisas de cuello abierto y colores sufridos.

Y el lugar donde les llega la aterradora muerte marca toda su vida. A uno lo hallaron el 2 de diciembre de 1921 en el lavabo de la estación Potsdam. El 25 de junio de 1920, aquella mujer de edad indeterminada fue sacada del canal, a orillas del Spree. El 25 de enero de 1918, murió en la Alexanderplatz aquella cabeza barbuda y sin dientes. El 8 de mayo del año 1922, este hombre joven de rasgos solemnes murió en un banco de la Arminiusplatz. El semblante apacible se lo debe a la espléndida noche de mayo que hacía en la plaza; es probable que un ruiseñor cantara cuando el murió, que las lilas exhalaran su perfume y brillaran las estrellas.

El 26 de octubre de 1921, alguien, un hombre de aproximadamente treinta y cinco años, fue asesinado a golpes en un solar no identificado de la Spandauer Strasse, en Zehlendorf. Un finísimo rastro de sangre va de la sien a los labios. La sangre de quien fue sepultado, seca ya desde hace tiempo, fluye escasa y roja, pero fluirá para siempre en el retrato. Es inútil esperar a las grullas, que antaño revelaron el nombre de los asesinos de Íbico. No hay grullas que sobrevuelen los solares de la Spandauer Strasse: las habrían abatido y asado hace ya tiempo. Sin embargo, Dios observa detrás de las nubes, impasible, el fuego destructor de la Guerra Mundial. ¿Cómo iba a preocuparse por un solo hombre?

En las vitrinas habrá unas cien fotografías que se van renovando continuamente. Son miles las personas que mueren anónimamente en la gran ciudad. No tienen padres, ni amigos, han vivido solas y muerto en el olvido. No formaban parte de ninguna estructura social, de ninguna comunidad: es mucha la gente sola que alberga la gran ciudad. Si cien de ellos mueren asesinados a golpes, aún quedan miles que siguen con vida, sin nombre, sin techo, hombres como piedras. Se parecen como gotas de agua, todos mueren algún día violentamente, y su muerte no tiene terribles consecuencias ni aparece en los periódicos como la muerte, por ejemplo, de algún Talat Pasha.

Solo una fotografía anónima reclama en vano ser identificada por los hombres que, impasibles, recorren el pasillo de la policía.

Neue Berliner Zeitung – 12-Uhr-Blatt,

17 de enero de 1923

Joseph Roth – Crónicas berlinesas

Publicado el 30 mayo, 2013 en anchaesicasa.wordpress.com

“¿Lee de vez en cuando alguno de estos libros?”, le pregunté. “Sí”, dijo, “no lo entiendo todo. Pero luego me digo: aunque no lo entiendas todo, leer no te hará en ningún caso más tonto.”

El criado de Rathenau es muy ocurrente.

No sería yo tan categórico como el criado de Rathenau, pero es seguro que las Crónicas Berlinesas de Joseph Roth, además de no hacer a nadie más tonto, pueden hacer pasar muy buenos ratos. En la contraportada de su edición en Minúscula comentan que de su lectura “emerge el retrato de una metrópoli inquieta y deslumbrante”, pero no menos inquieto y deslumbrante es el Joseph Roth que se descubre con ella, una agradable sorpresa para los que sólo le conocíamos por sus novelas.

Con una llamativa frescura de pensamiento y estilo, su forma de entender el periodismo explica lo que intenta y consigue en los artículos que reúne el libro:

La página de cultura es para un periódico tan importante como la sección de política; y diría que, para el lector, es aún más importante. El periódico moderno integrará todo lo demás, no sólo la política. El periódico moderno necesita más al reportero que al editorialista. Yo no soy un suplemento, no soy un postre, soy el plato principal. […] A mí me leen con interés. No como las noticias del Parlamento, o los telegramas… Yo no hago comentarios divertidos. Yo dibujo el rostro del tiempo. Y esa es la tarea de un gran periódico.

(…)

Lo único que puede “reproducir” el acontecimiento es una expresión moldeada, artística, que contenga la materia prima, como el mineral contiene hierro y mercurio el espejo.

Algunas de sus reflexiones, a propósito de…

…la naturaleza,

No comprendo a la gente que veo hacer una excursión para disfrutar de la naturaleza. El bosque no es un lugar de recreo. El “solaz” no es ninguna necesidad, si es que es esa la intención del caminante. La “naturaleza no es ninguna fundación.

El europeo occidental salió de excursión por la “naturaleza” como quien va a una fiesta de disfraces. Su relación con la naturaleza pasa por una chaqueta de paño tirolés. He visto a contables salir de excursión. No precisaban bastones. El terreno es tan blando y llano que bastaría un modesto portaplumas. Pero no ve, el hombre, el terreno blando y llano. Ve “naturaleza”. Si quisiera salir a navegar, probablemente llevaría un traje blanco de seda cruda, herencia de su abuelo, que también solía navegar. No oye el murmullo de las olas y no sabe que la explosión de una burbuja es importante. Todo se acabó el día en que la naturaleza se convirtió en un lugar de recreo.

…los escaramujos, los niños y los guardas del parque,

Los escaramujos parecen botellas de licor pequeñas y rojas, puestos allí con fines publicitarios. Caen de los árboles sin que haya que pagar y los niños los recogen. Los guardas del parque observan la conducta de los pequeños sin inmutarse. Uno confía en el Señor, que da de comer a los guardas y los atavía con gorras municipales.

…la alopecia,

Las calvas resplandecen como espejos redondos en los palcos. ¿Qué relación guarda el capital con la alopecia?

…las figuras de cera,

La paradójica filosofía del gabinete de figuras de cera hizo que la grandeza y el horror terrenales resultaran ridículos con sólo inmortalizarlos en cera. […] El único mérito del gabinete de figuras de cera fue la ridiculez involuntaria con que compensó el pathos de este mundo y lo transformó en una especie de cuarto de la risa.

Y es que la intención del gabinete -lograr un espantoso parecido con la vida- conduce necesariamente al ridículo. Es la intención, contraria al arte, de presentar una verosimilitud exterior en lugar de una verdad interna: la intención de la fotografía naturalista y la “copia”. Un asesino múltiple de cera resulta grotesco. Pero no menos ridículo es un Rothschild de cera. El material hizo que uno perdiera su crueldad y el otro su nobleza.

…y los lilos de los patios traseros.

A veces, un trayecto en ferrocarril suburbano es más instructivo que un viaje por tierra o mar, y quien haya viajado mucho sabrá que, en el fondo, basta con ver un solo lilo escondido en un polvoriento patio de una gran ciudad para entender la profunda tristeza de todos los lilos escondidos del mundo.

(…)

No hay un solo lilo que no sostenga la colada puesta a secar en los patios traseros. He ahí la tristeza de estos patios: qué raro es el árbol que no hace más que florecer, que no tiene otra función que esperar la lluvia y el sol, y disfrutar de ambos, y dar flores azules y blancas.