De viaje por la Guajira, ese territorio anhelado y desconocido, que figuraba en mi cabeza como un imposible Wayuu, una vasta extensión poblada de indios y contrabandistas.

Nuestra primera estación fue en la Ranchería de Conchita.

Así me dijeron que se llamaba ella y, concentrada en esa referencia, olvidé preguntar si se trataba de un sobrenombre.

Un mundo ordenado por una deidad guajira, así es la estancia que ella dirige, orbe de piedras, arena, maderos, plantas de desierto, ollas de barro, mesas de tablas, y un móvil que viene a ser el eje sobre el que giran las extremidades invisibles que dan movimiento al tiempo.

Una casa de palitos, como las de los cuentos infantiles, donde el piso es de piedras, y el techo está forrado en hojas de palmera.

Una mujer que teje con sus manos los hilos que guardan las tradiciones de sus ancestros, y que lo hace usando técnicas diferentes a las que dominan las demás tejedoras del lugar. Sus mochilas son especiales, sus urdimbres más cerradas, de acabados más finos, y ella, una princesa, en la expresión y dominio del entorno cercano, señora de sus arenas, diosa de los mares que lamen suavemente las orillas de su territorio.

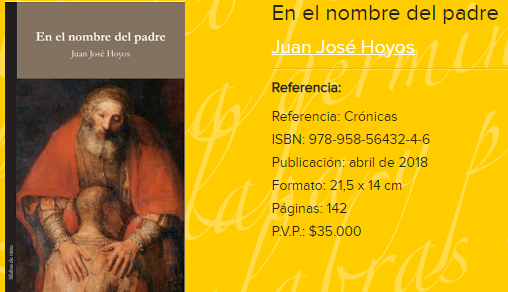

En un rincón de la estancia que sirve como comedor y zona de trabajo para realizar los tejidos, se despliega una fotografía en la que se la ve ataviada con sus prendas de gala, en posesión de una de sus creaciones más hermosas, es lo que podría venir a entenderse como un estandarte, como el escudo de armas de esta soberana de los desiertos tropicales, habitante de las areniscas que se extienden infinitas hacia el mar, en la zona más norte de un país de fábula, Colombia.

Volviendo a recorrer esa imagen que funciona como emblema del mundo de Conchita, pienso que podría detenerme en el exquisito collar, a juego con los pendientes, gestos de soberanía, que tal vez habrían sido los mismos que deslumbraron los europeos a su llegada a estas tierras, cuando así se miraron, de dioses a dioses, en el reflejo de sus respectivos metales.

Ellos, espada en mano hecha de destellos amenazantes. Los otros, los de aquí, al dominio de su dignidad de jefes tribales ataviados con el precioso y maldito metal, plenos en el brillo y la dignidad de su condición de hijos del sol.

Pero luego me rehago de esa primera impresión, que es la observación más obvia, el gesto premeditado hacia el que tanto la protagonista como el que así la dispuso para tomarle el retrato, querían provocar y fijar en la imaginación del observador.

Entonces, me deslizo desde sus ojos, que enfrentan a quien la mira con la seguridad complaciente de quien se sabe ocupando un lugar bien establecido, es una mirada proyectada a la lejanía que presenta el gesto de abarcar la extensión de su territorio; luego desciendo por la boca, dispuesta a medio camino entre la meditación profunda y la sonrisa, una manera de ser anfitriona pero que marca una distancia evidente, un querer decir “te acojo pero no te acerques demasiado”; y finalizo en la mano, la única que se ve en el retrato, asida a la mochila, amorosa y firme mientras la empuña como blandiéndola, al punto que parece sostenerse en ella.

Considerándola a la distancia, la composición se me antoja lógica, en tanto la recorro a partir de las fotografías, las zonas exteriores o lo que podría denominarse el paisajismo de toda la estancia. Todo ello me remite a los delicados toques que adornan el escaso jardín, vergel de desierto. El contorno posee una estética que aporta tranquilidad, una armonía hecha de pequeños elementos dispuestos en un orden desconocido para los no iniciados.

Construcciones, decorados exteriores e interiores, tejidos, las arenas y el mar, todos se funden en un solo universo que empieza a incluir al visitante, lo va atrayendo hasta engullirlo completamente, arrojándolo a la playa en el convencimiento de lo innecesario de salir de allí, retenido por los encantos de esta isla de Ogigia ubicada a destiempo enfrente de la vastedad del mar caribe.

El hechizo que allí se ejerce está forjado también por la comida. La alimentación es a base de langostas como salidas de una profecía bíblica, animales de aguas saladas y profundas, que se presentan a la mesa en la desnudez de caparazones abiertos y carne blanca sazonada justamente con sal, ajo, y aceites aromáticos. El pescado, dispuesto en fuentes, se deshace al contacto con los jugos que gozosamente segregan los comensales por las comisuras, y todo el conjunto se complementa con plátano frito en abundancia, ingrediente necesario pues provee el equilibrio que asegura su ser de fundamento imprescindible y exquisito.

En el centro de gravedad orbita Conchita.

De ella parecen emanar las certezas que entregan al visitante las medidas exactas del tiempo y la distancia. Partiendo de su estancia se pueden visitar el Cerro Pan de Azúcar, formación rocosa de altura proyectada a la furiosa belleza de las aguas, las playas Ojo de Agua que rematan en una piedra con forma de tortuga; o recorrer a pie la escalada que separa el litoral de la elevación del faro, para hacerse un lugar entre la muchedumbre de visitantes y ver el atardecer, teniendo la sensación de estar en un navío que se desliza de manera muy suave, casi imperceptible, por la masa húmeda y furiosa del mar de las Antillas, abierto en perpetua entrega amorosa hacia el Océano Atlántico Tropical.

Conchita me despidió con la suavidad de su voz de hembra guajira, me contó de las exposiciones que visita para exhibir sus tejidos, de los hombres y mujeres acaudalados que la visitan. Sabe lo que es ella. Aun en la sencilla riqueza de su ranchería Wayuu, regenta su propiedad en la certeza de su ser único, de su fuerza que le viene de la consciencia de su etnia. Mujer de fiereza amigable y acogedora, presencia que le viene desde los ecos tardíos de antiguos y poderosos cacicazgos.

Filamentos que se trenzan a través de los movimientos sabios de sus dedos, que unen el presente y el pasado, que dan sentido a su vida y a lo que la rodea, y de paso, van agregando nuevos significados a nuestra propia existencia.

#lacebraenimagenes