Les compartimos un especial de literatura relacionado con la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero M-19, otro acto que sacudió profundamente a Colombia.

TRES LIBROS

“En Las Horas Secretas toda la telaraña de hechos irá a desembocar al Palacio de Justicia. La tragedia –que es una sola– asume dos perfiles consustanciales. Por una parte se consolida el deterioro cada vez más evidente de la relación afectiva entre la narradora y el protagonista, un comandante guerrillero conocido como el Negro Jacquim. Por otro lado se describe el atolladero político del M-19 una vez rotos los diálogos de paz. A los románticos y enamorados les sucede con frecuencia que se dan de bruces contra la realidad. El desencanto del 6 y 7 de noviembre iba a ser horroroso.”

Lee una reseña del libro escrita por Camilo Alzate, aquí

Lee el libro aquí

Rigoberto Gil Montoya,

Medellín: Editorial Lealón, 1992.

IX Premio Nacional de Novela “Aniversario Ciudad de Pereira”.

Lee uno de los capítulos haciendo clic aquí

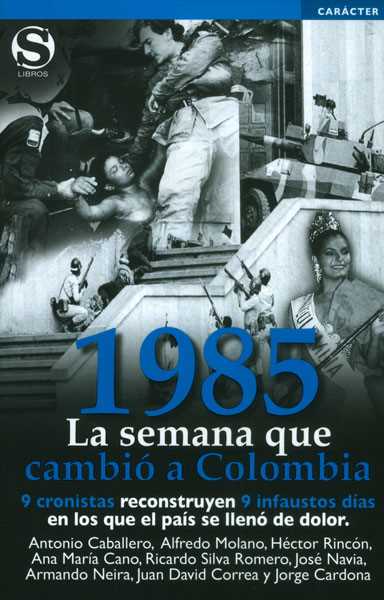

Crónica del jueves 7 de noviembre de 1985

Por, Armando Neira*, Publicado en Revista Arcadia

Fue un día aciago: el Palacio de Justicia estaba cercado por el ejército, cientos de rehenes se encontraban en el interior del edificio tomado por un comando del M-19. Con crónicas sobre cada uno de los días entre el 6 y el 14 de ese mes, este libro publicado por Semana Libros recuerda el horror de una semana que transformó al país. Un adelanto.

El teléfono timbró a las 7:00 a.m. en su apartamento del norte de Bogotá. Exhausto, sin haber dormido y con la radio encendida a todo volumen, el periodista levantó el auricular:

–¿Aló?

Escuchó la voz inconfundible de Gabriel García Márquez que lo llamaba desde París:

–Oiga, acabo de hablar con la señora Thatcher, quien me llamó por petición de Brigitte Bardot… ¿me entiende?

El mensaje cifrado le decía al periodista, quien mantiene el anonimato, que Gabo recién había conversado con el embajador de Colombia en Londres por petición del presidente Belisario Betancur. El encargo del jefe del Estado le había dado la vuelta a medio mundo: había salido desde la Casa de Nariño, había volado hasta el Reino Unido y de allí había saltado hasta Francia para volver finalmente a la capital, donde estaba el periodista. El mensaje decía que el mandatario estaba dispuesto a abrir un diálogo con la guerrilla para que se retirara del Palacio de Justicia.

Betancur, que conservaba intacta su amistad con el escritor a pesar de que este le advirtió en las elecciones que no votaría por él, porque “a ti te falta carácter”, creyó que no había nadie mejor que Gabo para contactar a cualquier militante del M-19 con capacidad de mando y transmitirle la propuesta.

–Muévase rápido que no hay mucho tiempo. Brigitte necesita una respuesta antes de las 10:00 de la mañana –le dijo García Márquez.

Así documentaban el horror en Medellín los reporteros en la década de los ochenta.

El periodista se marchó presuroso hacia un punto donde se encontró con dos miembros del M-19, quienes le contaron su oferta. “¡Queremos irnos con dignidad!”, le dijeron. Pidieron una delegación humanitaria para entregarles a los rehenes y un avión que los llevara a Cuba o a Nicaragua. “Nada más”, concluyeron.

El periodista corrió entonces hacia el centro de la ciudad. Era una mañana extraña. Parecía que todos sus habitantes hubieran perdido la capacidad de hablar, y también la de sonreír. Y, en cambio, hubieran agudizado el oído para escuchar el ronroneo con las noticias provenientes de la Plaza de Bolívar. En las tiendas, en los taxis, en las busetas, en cualquier esquina llegaba el eco incansable de la agitada narración radial que se había iniciado el día anterior, miércoles 6 de noviembre, con el extra de las emisoras dando la noticia de la toma del Palacio de Justicia.

En el momento en el que entró presuroso a la Casa de Nariño, en el Consejo de Ministros ya se discutía qué rumbo tomar, lo que no sabían era que en el Palacio de Justicia la suerte estaba echada. Jaime Castro, ministro de Gobierno, en cuestión de segundos leyó el papel con las peticiones y despidió al periodista:

–Nosotros no necesitamos hacer nada de esto, dígales que lo único que tienen que hacer es rendirse.

–García Márquez tiene una propuesta.

–Gabo es un charlatán –replicó Castro.

Su comentario se perdió por una frase aún sonora que gravitaba adentro en el recinto y que acababa de soltar, con su voz de hierro, el general Miguel Vega Uribe, ministro de Defensa.

–Una operación exitosa.

¿A qué se refería cuando dio ese parte? ¿Sabía de los sucesos que ocurrieron la tarde anterior en el cuarto piso en el que estaba gran parte de la cúpula de la justicia?

El control absoluto del piso cuarto del Palacio era una cuestión de vital estrategia tanto para los guerrilleros como para los militares. Allí funcionaba la Corte Suprema en pleno, y por esa razón Andrés Almarales, el comandante del M-19 que dirigía la toma, ordenó agrupar al máximo de rehenes, con la convicción de que por su importancia y número no se atreverían a atacarlos, y así podrían ellos imponer sus demandas. Era una contradicción porque, a punta de tiros, Almarales quería imponer un mensaje que él llamaba “de paz”.

La intención de la fuerza pública era llegar en helicóptero, descender por la azotea del Palacio y copar por completo el cuarto piso, pero una puerta metálica obstruía la entrada de los hombres del Goes, a cargo del general Víctor Delgado Mallarino, director de la Policía. Alguien, en la Casa de Nariño, soltó la tesis de usar dinamita, a lo que algunos ministros se rehusaron, por el peligro que eso implicaba para los magistrados. Pero hacia las seis de la tarde entró el general Delgado Mallarino con la noticia de que ya habían entrado y recuperado todo el piso. Su testimonio inicial fue tranquilizador:

–La tropa entró al cuarto piso y no encontró a nadie, ni vivo, ni muerto.

Sin embargo, los informes de criminalística dirían lo contrario. El rosario de muertes que se produjo allí estremece. Entre otros, los magistrados Alfonso Reyes Echandía, Fabio Calderón Botero, Pedro Elías Serrano Abadía, Darío Velásquez Gaviria, Alfonso Patiño Roselli, Carlos Medellín Forero, Ricardo Medina Moyano, Fanny González Franco, José Eduardo Gnecco Correa. Es decir, de un solo manotazo, la violencia se llevó a uno de los grupos más honestos y mejor preparados en la historia judicial del país. Algunos de ellos, durante décadas habían iluminado sus mentes con horas y horas de estudio, y perecieron devorados por el fuego y cercados por las balas de una acción bárbara.

Todos sus cuerpos quedaron totalmente calcinados. En el acta de levantamiento número 1101, correspondiente a Reyes Echandía, se escribió: “Hombre en estado de carbonización cuya causa de muerte no pudo establecerse por autopsia”.

Su deceso ocurrió a una hora incierta, pero ese jueves 7, en la Casa de Nariño nadie tenía idea. Al contrario, buena parte del gabinete de ministros tenía confianza en la gestión de Carlos Martínez Sáenz, director de Socorro de la Cruz Roja, a quien el presidente Betancur le acababa de pedir que fuera hasta el Palacio de Justicia y buscara establecer contacto con Almarales. La idea era entregarle un walkie-talkie para tener una línea directa de comunicación. Lo que no sabían es que el emisario llegó hasta la Casa del Florero, en donde los militares no lo dejaron pasar, con el argumento de que su vida podía peligrar, debido a los combates que se libraban dentro del edificio. Así lo tuvieron hasta las 11:00 a.m. Cuando finalmente pudo entrar, todo fue inútil. El ruido ensordecedor de las balas impidió que su voz se oyera, y el mensaje se perdió para siempre.

Desde temprano, todos los miembros del gabinete estaban reunidos en un agitado consejo de ministros. Enrique Parejo, ministro de Justicia, se mostraba muy molesto. “Yo no tengo la impresión de que el presidente Betancur esté dirigiendo la operación”, le dijo a una persona de su entera confianza. “Los ministros en principio aceptamos que el presidente no pueda decirles a los militares qué hacer porque no está al frente del problema, pero él se confía de lo que le dicen los militares. Lo único que se decidió con la anuencia del Presidente es que ese operativo del cuarto piso no se haga”. Y se hizo.

*

Pasada la medianoche, cuando el 7 de noviembre apenas comenzaba a andar sus horas, el Palacio de Justicia ardía en llamas. Después de más de doce horas de batalla, el incendio atroz borraba para siempre una parte del rastro de los hechos. En un dictamen forense de lo que ocurrió se indicó que entre las muestras recogidas en el Palacio de Justicia se encontraron fragmentos de vidrios de seguridad de los ventanales “ablandados”. Si en esa madrugada eso ocurrió con los materiales, ¿cuál sería la sensación térmica sufrida por quienes estaban dentro de la edificación? Dice el documento que para fundir un vidrio común se requieren temperaturas de mil cien grados centígrados, y para ablandarlo, de ochocientos grados centígrados. El fuego había sido de proporciones apocalípticas y había reducido las fuerzas de los guerrilleros. Sedientos, acosados por las llamas, hambrientos y con muy poco margen de movilidad, habían perdido el control de la situación.

Sin embargo, no se rendían. Para hacerle frente, ordenaron meter en los baños del costado noroccidental a los rehenes, que angustiados trataban de sofocar las llamas con las mangueras empotradas en las paredes. El combate se vivía con intensidad. Los guerrilleros salían para disparar y entraban para aprovisionarse de municiones y bombas. Los civiles, entre tanto, continuaban angustiados gritando que cesara el fuego. Los miembros de las Fuerzas Armadas, por su parte, exigían en vano la rendición incondicional de los insurrectos.

A las 2:30 a.m., Almarales repitió a sus cautivos el propósito de tan disparatada acción. Les dijo que su intención era reunir a la Sala Plena, de la que, según decía, era la última reserva moral que le quedaba al país, para hacer venir al presidente de la república, y que allí esa corporación lo juzgara por el incumplimiento de los pactos de cese al fuego del Hobo, Corinto y Medellín. La explicación se dio cuando aún gravitaba el eco de un estruendo de lo que creía había sido un cañonazo. Después, los tanques parecieron quedarse inmóviles, cesaron los disparos, y hasta los guerrilleros pensaron que iba a haber negociación. De hecho, Alfonso Jacquin Gutiérrez, un samario de 32 años, abogado de la Universidad del Atlántico, profesor universitario y brillante orador, se levantó, se quitó el uniforme de combate, se puso un traje particular y tuvo tiempo para hacer el ademán de que se afeitaba, y bromeó:

–Vamos a pedir asilo a Francia. ¡Por fin vamos a conocer París!

En medio de eso, entró una guerrillera con un radio transistor y dijo que había oído que hacia las 5:00 o 5:30 a.m. iba a comenzar una nueva operación. Jacquin cambió su semblante y empezó a armarse de nuevo. Uno de los rehenes preguntó qué pasaba. Almarales explicó con sus palabras lo que se venía:

–El ejército llega, dispara, y luego pregunta quién queda.

Cuando empezó a aclarar, se reanudaron los disparos. El estruendo sacudió, otra vez, a las palomas que rodeaban la estatua de Simón Bolívar. Fue un revoloteo angustiante.

A las 6:00 a.m., los militares comenzaron a ejecutar lo que llamaron “Operación Rastrillo” con la intención de copar hasta el último recoveco del Palacio. En hileras, y sin saber muy bien contra quién disparaban, continuaban su avance. No daban tregua. Los guerrilleros que sobrevivían comprendieron que no tenían ninguna posibilidad de lograr su objetivo. Por esa razón, a las 8:30 a.m., el M-19 permitió la salida del consejero de Estado Reynaldo Arciniegas Baedecker, con la misión de que en persona contara lo que se estaba padeciendo, y buscara un alto al fuego. Llevaba consigo una lista firmada por los rehenes del baño para que el mundo supiera que adentro no había únicamente guerrilleros.

–Es un magistrado, es un magistrado –se gritaba desde el baño–. No es un guerrillero, repetimos, no es un guerrillero.

Los militares lo dejaron pasar y lo llevaron a la Casa del Florero. Tomó agua y les narró, profundamente conmovido, lo que pasaba dentro de las paredes. Les explicó a los militares que, si bien allí estaban los insurgentes, también había varios miembros de la cúpula de la justicia, que estaban heridos, como ratones en una trampa sin posibilidades de escapatoria. “El doctor Arciniegas no pudo regresar y su clamor transmitido quedó en eso, simplemente”, habría de escribir impotente el juez Uriel Alberto Amaya Olaya del Juzgado Treinta de Instrucción Criminal tiempo después, cuando hizo la reconstrucción de los hechos.

Ni los rehenes ni los guerrilleros hacinados en el baño pudieron comprender por qué razón la batalla se recrudeció después de la salida del doctor Arciniegas. Poco después de que saliera con la lista de personas estalló una poderosa carga explosiva en una de las paredes del baño del segundo piso, la cual arrancó, literalmente, un toallero que se encontraba en la pared. El Departamento de Balística del Instituto de Medicina Legal conceptuó en su informe técnico pericial que se usó un explosivo del tipo plástico y dinamita. Una vez hecho el boquete se abrió fuego hacia adentro con rockets y granadas. El sargento Segundo de la Escuela de Artillería Ariel Grajales Bastidas, en su declaración juramentada ante el juzgado, reconoció que él disparó uno de los rockets cumpliendo órdenes impartidas por el mayor Carlos Fracica Naranjo.

La explicación dada por los militares fue tan desatinada como inverosímil:–Abrimos un cráter en la pared para permitir que saliera el humo y los rehenes no se murieran asfixiados.

*Periodista.(Este es un fragmento de la crónica completa que aparece en 1985. La semana que cambió a Colombia, publicado por Semana Libros).

Recuerdos de un sobreviviente del Palacio

Hernando Tapias Rocha, uno de los tres magistrados que sobrevivieron, recuerda la sangrienta acción en la que murieron 98 personas. Por, Laura Gallo Tapias Publicada en cerosetenta.uniandes.edu.co

Mi abuelo Hernando Tapias Rocha habla despacio. Escoge con cuidado sus palabras; nada es impulsivo, nada fuera de lugar. Hoy tiene 78 años y una historia de la que sólo hace poco entendí la magnitud. Con libreta en mano, le pedí que recordara de nuevo ese 6 de noviembre de 1985, cuando un comando armado del M-19 se tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia, en pleno corazón de Bogotá. Él fue uno de los pocos rehenes que salió con vida y uno de los tres magistrados que se salvó de que lo ejecutaran de un tiro en la cabeza. Su tragedia es sólo una de las muchas que ese día enlutaron a Colombia.

En ese momento él tenía cincuenta y un años y era presidente de la Corte de Casación Civil. Estaba casado y tenía dos hijas: mi mamá, Dominique, y mi tía, Ximena. Ese día estaba en su oficina con su secretaria Amanda Leal, en el tercer piso del Palacio de Justicia, uno de los edificios que enmarcaban la Plaza de Bolívar. Eran las once y media de la mañana. Recuerda que oyó gente que desde el corredor gritaba “Somos del M!, Somos del M-19!” e iban llamando a cada magistrado de la Corte Suprema de Justicia por su nombre diciendo: “no teman, les garantizamos la vida”.

Él se escondió bajo su escritorio; sabía que a ninguno de los magistrados les podía esperar nada bueno y como no mencionaron su nombre prefirió no llamar la atención. Pasó cerca de diez horas encerrado en su oficina. Se fumó seis cigarrillos (los que le quedaban) y las colillas que quedaban en el cenicero. En su escritorio guardaba su carnet de Magistrado. Mientras fumaba lo atormentaba una pregunta: ¿debía decir que casualmente visitaba el Palacio ese día, o sería mejor identificarse? Finalmente, optó por la segunda opción; se guardó los papeles en la chaqueta y esperó.

Retoma a sangre y fuego

La toma del Palacio era una nueva acción cinematográfica del grupo guerrillero Movimiento 19 de abril, o M-19. Nacido en 1970, este movimiento insurgente reivindicaba en un principio unos ideales políticos de izquierda y abogaba por una mayor participación democrática. Su estrategia no se limitó a la propaganda política: secuestros masivos como la toma de la Embajada de República Dominicana, atentados y golpes mediáticos como el robo de la espada de Bolívar en 1974 lo convirtieron en un grupo con gran ímpetu en el campo militar, y en especial en las acciones urbanas. La Toma del Palacio, sede de la rama judicial del poder político en el país, constituía uno de sus golpes más ambiciosos y mejor planeados. Los guerrilleros, muchos nacidos entre la élite de las ciudades, querían forzar un cambio constitucional tomando a los magistrados de las altas cortes como rehenes.

El asunto, no obstante, se les salió de las manos: la respuesta del gobierno, encabezado en ese momento por el expresidente Belisario Betancourt estuvo fuera de todo cálculo. El gobierno se negó a negociar. En lugar dió la orden de retomar el edificio en un contrataque militar. El Palacio fue sitiado y bombardeado por el ejército, más con el objetivo de acabar con los guerrilleros que de salvar a los rehenes: 98 personas murieron. Otras 11 personas están desaparecidas sin que la justicia haya establecido aún su paradero.

Pero todo esto mi abuelo, acurrucado bajo su escritorio y en medio del fuego cruzado, no lo supo sino hasta varios días después. Mientras estaba en la oficina, recibió varias llamadas. Periodistas, amigos, chismosos y gente que le preguntaba “¿Qué está pasando ahí dentro? ¿Puede contarle al mundo qué es lo que ve?”, a lo cual él respondía “yo estoy encerrado y escondido debajo de mi escritorio, no tengo idea de lo que pasa allá afuera. Por favor, ¡cuéntenme ustedes qué pasa!”

El caos que se vivía dentro y fuera del edificio, la falta de información y el evidente riesgo en el que estaba no evitaron que se mantuviera sereno y reflexivo. Ni siquiera cuando unas horas después recibió un balazo en el costado. No pensaba en planes a futuro, en despedidas, en las cosas que no haría. Pensaba sólo en el momento que tenía que vivir: “en esa situación se está tan abstraído… lo único que existe es el peligro”, recuerda.

El palacio en llamas

El método del ejército para cumplir con la orden del gobierno fue tan burda como escalofriante: varios tanques Cascabel apostados en la Plaza dispararon. A punta de cañonazos abrieron varios boquetes en las paredes y en la puerta principal del Palacio. Hacia las diez de la noche el edifcio comenzó a arder en llamas (unos dicen que fue la guerrilla quemando expedientes que los implicaban a ellos o a otros delicuentes, otros dicen que fue el efecto de las balas de cañón). Mi abuelo y la gente que lo acompañaba en la oficina tuvieron que abandonar la oficina. Amanda, su secretaria, estaba al borde del desmayo a causa del humo, y él tuvo que ayudarla a salir. Al bajar las escaleras, la única vía de escape en ese momento, se toparon de frente con unos hombres armados. Iban vestidos de campaña, cargaban ametralladoras y granadas. En un primer momento él pensó que eran militares. Le gritó a uno: “¡cúbrame, yo soy magistrado!”, para luego descubrir que se trataba en realidad de un guerrillero.

Lo tomaron como rehén y lo llevaron al baño que quedaba en un nivel intermedio entre el tercer piso y el segundo. Allí pasó cerca de 17 horas en compañía de unas treinta personas más y diez guerrilleros del M-19. Entre ellos, estaban Irma Franco y Andrés Almarales, ambos en ropa de civiles. En este punto, como él mismo me lo ha dicho muchas veces, comienza un nuevo capítulo: las 18 horas de hacinamiento en el baño, desde las diez de la noche a las tres de la tarde del día siguiente.

Los combates habían alcanzado su clímax. Los guerrilleros salían por turnos a contestar el fuego. Almarales les decía: “sigue compa, ve y quiébralos”. El ruido era ensordecedor. Las explosiones no cesaban. Pese a la batalla que se libraba, recuerda mi abuelo que no hubo violencia o intimidación por parte de los guerrilleros hacia los rehenes. Quizás estaban demasiado ocupados repeliendo el fuego. La convivencia con los captores fue pacífica e incluso cordial. “Éramos amigos porque estábamos todos igual de jodidos”, dice mi abuelo. Me cuenta también que el silencio era muy importante. Por una parte, de esta manera podían oír lo que pasaba afuera; por otra, porque aun cuando había tanta gente en un espacio tan pequeño, no había de qué hablar, pues, como dice, “cada uno vivía su tragedia solo”. Amanda, su secretaria, era la única que lloraba. Lloraba por su hija, porque no quería dejarla sola. Un grupo de señoras comenzó a rezar, pero varios les piedieron que se callaran.

El enviado que no regresó

Los bombazos y cañonazos se fueron volviendo intermitentes, hasta que cesaron hacia las tres de la mañana del 7 de noviembre. Algunos rehenes incluso dormían. Él pudo tomar agua en una lata de leche condensada. Luego los guerrilleros lo prohibieron, alegando que el ejército seguramente había envenenado las tuberías. Tampoco podían prender la luz ni mucho menos salir del baño. Mi abuelo cruzó algunas palabras con Almarales, que tenía un pantalón de pana y un buzo verde. Recuerda claramente que éste le dijo, entre otras cosas al respecto del ejército, lo siguiente: “magistrado, usted no sabe esta gente quién es”.

Se reanudó el combate. El ejército había entrado al Palacio con tanques de guerra que habían logrado ascender por las escalinatas de la puerta principal. Los soldados que se habían agazapado detrás de los blindados le disparaban a cualquier cosa que se moviera; disparaban indiscriminadamente. Los rehenes gritaban a los militares que no dispararan, que había civiles y heridos. La respuesta fue más disparos y gritos como “¡cállense hijueputas!”.

“Necesitábamos que hicieran algo por nosotros porque el ejército nos iba a acabar”, recuerda. Pensó en postularse para salir del baño y mostarle al ejército que ahí estaban ellos, magistrados, civiles y heridos. Finalmente decidió quedarse: la incertidumbre al pasar la puerta era mucho mayor que la relativa seguridad del baño. “De la puerta para afuera, nada se sabía, salvo que allí había balas y había cañonazos”, dice.

Al verse acorralado, Almarales ordenó entonces a los magistrados que se alinearan contra la pared y depronto una ráfaga de balas los cogió a todos por sorpresa y él tuvo apenas el tiempo de protegerse el pecho. Los del M-19 habían decidido fusilar a los rehenes.

El grupo eligió a Reynaldo Arciniegas como delegado. Para mostrar que iba en son de paz necesitaban algo blanco y le pidieron la camisa a mi abuelo. En ese momento mi abuelo pensó que si se quitaba la camisa y la corbata y llegaba a salir vivo (o, en el peor de los casos, si llegaban a encontrarlo muerto), nadie lo reconocería sin el “disfraz” de magistrado. Se le ocurrió entonces una salida que le quitara esa preocupación: se quito la chaqueta, la corbata y la camisa, entregó su camiseta interior y volvió a vestirse. “Usted es increíble Hernando, le dijo el magistrado Manuel Gaona al verlo abotonarse de nuevo. “Mire cómo estamos todos nosotros, y usted encorbatado e impecable”. Arciniegas, aunque pudo escapar, nunca regresó por ellos.

Paredón de fusilados

Finalmente llegó la crisis. Los guerrilleros estaban completamente sitiados y sin municiones. Pero el M-19 no se rendía. Al verse acorralado, Almarales ordenó entonces a los magistrados que se alinearan contra la pared y depronto una ráfaga de balas los cogió a todos por sorpresa y él tuvo apenas el tiempo de protegerse el pecho. Los del M-19 habían decidido fusilar a los rehenes. Mi abuelo recibió un disparo que entró por el costado izquierdo, le perforó un pulmón y salió por el costado derecho. Casi todos cayeron muertos. Él cayó sobre el montón y se quedó quieto.

En ese momento dijo Almarales: “los que quedamos nos morimos todos”. Y tras una pausa, añadió: “salgan las mujeres y los heridos”. Mi abuelo logró levantarse y salir. Pero no todo estaba ganado. Los soldados que ya habían entrado al edificio por poco lo fusilan, pensando que se trataba de un guerrillero vestido de civil. Una de las ambulancias que esperaban a la salida del Palacio lo llevó al Hospital Militar. Hoy es el día en que no sabe muy bien de dónde sacó fuerzas para eso. Insiste en que salió vivo de puro milagro.

En total, pasó más de 28 horas sin comer y sin dormir. En la clínica, estuvo dos semanas en cuidados intensivos y sin visitas. La decisión la tomó el hospital cuando encontraron a un periodista que se hacía pasar por enfermero y restringieron la entrada. Tardó casi dos años en recuperar completamente la movilidad de los brazos y el funcionamiento del pulmón.

Él es uno de los tres magistrados que sobrevivieron. Once más fueron asesinados. Sorprendentemente, nunca sufrió de estrés postraumático y dice que nunca ha tenido pesadillas, ni ha sufrido de ansiedad o ataques de pánico relacionados con la Toma del Palacio de Justicia. Me ha dicho, eso sí, que aun veintisiete años más tarde los truenos le recuerdan el sonido de los tanques. Cuando se recuperó, regresó por cuenta propia al Palacio. No habían limpiado nada, todo seguía lleno de sangre tal y como él lo recordaba. Unos días más tarde demolieron el edificio, y con él todas las pruebas. Él puede hablar tranquilamente del encierro, de los cadáveres en el suelo, de los amigos que murieron. Sabe, sin embargo, que para muchos no es el caso; que la gente guarda rencores y tristezas. La exactitud de su relato y lo agudo de su memoria rinden homenaje a los desaparecidos y asesinados, y dan cuenta de la honda cicatriz que este incidente dejó no sólo en su vida sino también en la de muchos colombianos

*Laura Gallo es estudiante de Psicología y Literatura. Ésta nota se produjo en la clase Crónicas y reportajes de la Opción en periodismo del CEPER (2012).