George Orwell ha sido un viejo amigo de la casa. A principios de los años setenta me acostumbré a ver en el estante de la sala un ejemplar de su novela, 1984. Me llamaba la atención el valor de titular un libro con una cifra que además era un año que aún estaba por venir. Me propuse leerla antes de esa fecha futurista. Mi entendimiento del poder y la política sería mucho más vago si no hubiera devorado esa novela como si mi propia vida dependiera de ello. La derrota de Winston Smith fue para mí una afrenta personal. Me propuse llevar más lejos el esfuerzo por permanecer despierto.

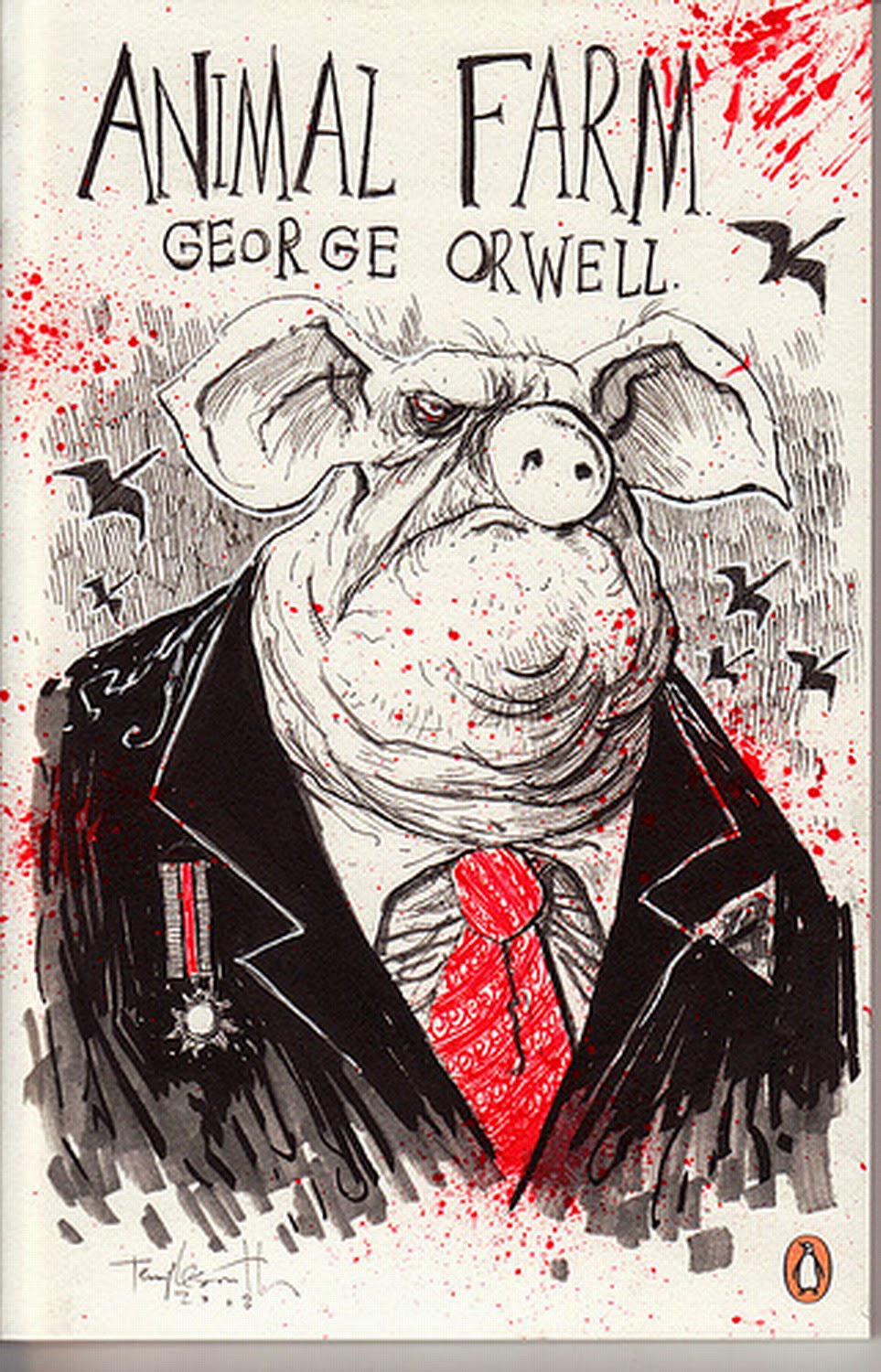

Por gratitud con Orwell, traté luego de leer Animal Farm (Rebelión en la granja), pero no me gustó tanto. Incurrí en la injusticia —tan común entre los lectores de admiración fácil— de no perdonarle al autor que cambiara las reglas del juego y se expresara de otro modo. Me sentía incómodo leyendo fabulitas siendo, como me creía, un lector serio y ya con varias obras maestras encima. Para colmo, en aquel tiempo no era posible llegar a Animal Farm libres de su sentido alegórico. Entre los sabihondos de entonces era una verdad trillada que cada animal de la granja representaba un personaje histórico: el cerdo filósofo era Marx, otros eran Lenin o Stalin. Lo cierto es que se me armó un lío en la cabeza cuando trataba de recordar quién era cuál. Al final no entendí mucho de lo que leía, pues tenía la sensación de que, para poder desentrañar los secretos del libro, antes debía conocer todos los detalles de la historia universal a principios del siglo XX.

No puedo decir que tenía planes de releer Animal Farm. Pero recientemente, con mi amiga Valen Chaucer, he descubierto el placer de leer en compañía, de compartir impresiones y entusiasmos con almas afines que además nos ayudan a ver lo que soslayamos y a apreciar mejor los libros que acabamos de leer. Así que mi amiga propuso Animal Farm y no me quedó otra alternativa que obedecer, pues de lo contrario iría a rebelarse apenas yo propusiera el próximo título. Un argumento suyo terminó de convencerme: me dijo que me olvidara de las referencias históricas, que hiciera de cuenta que nunca existieron ni Lenin ni Marx. Le hice caso y santo remedio.

El libro de Orwell brilló ante mis ojos en toda su majestad. Ahí estaban los caminos al infierno construidos con las piedras de las buenas intenciones. Estaban los ideales traicionados y la prosperidad de la mentira. Estaban las ovejas que hacen ruido para interrumpir todo diálogo. Están los medios y los gestores de propaganda manipulando mentes y pasados. Están los que regalan su fuerza a causas que no entienden, envanecidos por su propia fortaleza. Están los pocos escépticos a los que nadie oye. Están incluso los marginales, los que se visten de suciedad para pasar por debajo del radar. Está la vida toda, las sociedades de ahora y de casi siempre, con todas sus absurdas ceremonias, con unos pocos privilegiados y unas inmensas mayorías esclavizadas y resignadas.

Muchos sostienen que George Orwell fue mejor ensayista que novelista. Le era imposible renunciar a la intención pedagógica. Su ensayo “Matar un elefante” sintetiza en menos de diez páginas la historia colonial inglesa. Sus novelas no renuncian a filosofar. Al igual que 1984, también Animal Farm tiene un final desolador. Uno podría aventurar que a Orwell le tocaron tiempos sombríos. El problema es que, después de leerlo, uno queda convencido de que todos los tiempos son sombríos.

Publicado en Vivir en El Poblado el 20 de noviembre de 2014.

Para complementar la lectura: