Gracias a Silaba Editores presentamos el texto Carlitos Gardel, el mito, publicación que viene en el libro Itinerario de Afinidades de Mario Escobar Velásquez. “Los seres y lugares de que escribe este narrador antioqueño en Itinerario de afinidades, le salieron al encuentro en diferentes momentos de su vida, impresionaron hondamente su sensibilidad y se quedaron en él para siempre, como una marca de agua.”

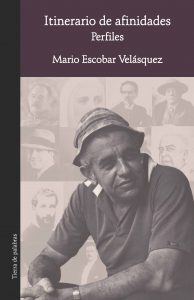

Itinerario de afinidades. Perfiles

Mario Escobar Velásquez

Sílaba Editores

Páginas: 300

2015

Carlitos Gardel, el mito

El aeropuerto Olaya Herrera de la ciudad de Medellín se inauguró en l932, y, contra los vaticinios funestos de los opositores de la obra, operaba con mucha regularidad un tráfico aéreo denso, sin accidentes. Se había esgrimido contra su construcción que Medellín estaba en el fondo de un tazón, y que para aterrizar en su aeropuerto habría que volar sobre la ciudad. Pero en setenta años de operación el aeropuerto sólo ha registrado cuatro accidentes con víctimas humanas.

Del uno tratamos acá, atañedero a Carlos Gardel. (Pero hubo otros: un avión bimotor, pequeño, del Instituto Agustín Codazzi, que a poco de despegar del Olaya Herrera tuvo “desbocado” a uno de sus motores, que aullaba como una sirena potentísima, y que acabó estrellándose en las cercanías del almacén Éxito de la calle Colombia, y justamente a veinte metros de donde estaba sentado quien esto escribe. Y el otro, anterior, cuando un Beaver de Aerotaxi, también por problemas del motor, se estrelló en el césped de la fábrica de Galletas Noel. Y uno sufrido por un carguero de Tampa. Los cuatro accidentes se debieron a fallas mecánicas, no del aeropuerto). Realmente el récord de seguridad es muy sólido para él.

Para junio de l935 ocurrió en él el único accidente mortal para muchos pasajeros que haya ocurrido en sus pistas. Un avión pilotado por el aviador Ernesto Samper Mendoza, un aparato Ford trimotor de propiedad de la empresa de la cual era dueño o co-dueño, denominada Saco, sirviendo una línea que tenía asignada entre Bogotá y Cali, con escala en Medellín, al despegar se precipitó, quizá por un viento cruzado, quizá por algún defecto en los mandos, sobre otro avión de la empresa Scadta, también un Ford trimotor, gemelo del de la Saco, que esperaba el turno para despegar. Al fragor de las vigas de los aparatos y de las láminas que se retorcían, se unió casi al instante el de las llamas que consumían la gasolina de que los tanques de ambos aparatos iban repletos.

De entre sus restos, cuando se logró apagar la llamarada magna, se extrajo a los cuerpos soasados de los pasajeros fenecidos. Algunos pasajeros escaparon ilesos, inexplicablemente.

Uno de los muertos lo fue un cantante argentino de nombre Carlos Gardel, aunque el mito posterior le ha dado otros apellidos y nacionalidades. Actor de cine de buena apariencia, no muy destacado como actor, estaba sacando al tango, una melodía de arrabal no muy bien vista en las mejores clases sociales de la austral Buenos Aires, de sus ropajes pobretones y sus estigmas de gentes de vivir con caries en los dientes y en otras partes, y de las barriadas del sur, y lo introducía en cines, clubes, residencias, viniéndolo a más muy merecidamente, porque algunas de las letras de esos tangos tienen clase poética de muy elevadas condiciones.

Los había cantado en París, y, al par que al tango, él mismo se estaba erigiendo como el profeta de una musicalidad nueva. Gardel venía en el avión de la Saco, desde Bogotá. El avión, pilotado por un norteamericano, cambiaba acá de mano y de él se hacía cargo Ernesto Samper. Gardel había triunfado plenamente en Bogotá, con salas repletas. Se recordaba que de entre el chubasco de las guitarras surgía la voz suya y decía de tristezas. La radio empezaba a emitir sus grabaciones, y a hacerlo conocido. Multitudes de cinco mil personas lo habían vitoreado en Bogotá, y él había expresado para la ciudad un cariño sin par, de los de para siempre. Le esperaban en Cali, en donde también se habían vendido cinco mil localidades, y en donde esperaba conquistar corazones y bolsillos y entusiasmos. Gardel tenía razones de poder para llegar a Medellín completamente satisfecho, y lograr acá los mismos éxitos de estruendo que tuvo en Bogotá y que le esperaban en la Sultana del Valle. Pero su presentación fue apenas una de tantas, no multitudinaria, no aclamada estruendosamente por los aletazos del aplauso.

Para la época de su muerte entre llamaradas no es que fuera un cantante popular en su tierra. Mientras que Ignacio Corsini, otro cantante con ascendencia italiana, lograba llenar estadios para sus presentaciones, Gardel apenas si lograba mediar teatros. Tal vez no tenía el carisma de la voz que otros sí. Tal vez tampoco una voz de muchas tonalidades, mucha potencia, muchas flexibilidades. A la voz, es cierto, le ayudaba mucho la figura apuesta del cantante. Pero, en cambio, más que los otros, muchísimo más, Carlos Gardel tenía una voluntad de ascender, hecha de hormigón armado, y se empeñaba en trepar las alturas de la fama y de la riqueza que suele acompañarla. Como lo hemos dicho, lo estaba logrando fuera de su tierra.

Por eso las giras. Los discos de acetato, rudos, llenos de surcos bien visibles, por donde trajinaba desgastando la afilada aguja de acero, dura, pesada, para alimentar a los defectuosos sensores de más arriba, estaban llegando a los mercados mundiales para alimentar a las victrolas. Ese mercado se estaba demostrando de mucha importancia y de ganancias deseables, y Gardel se promocionaba y promocionaba a sus acetatos.

Hubiera sido de suponer que su muerte soasada terminara su carrera de cantante, como suele suceder para muchas de las famas de muchos, que sólo duran mientras la vida del que las usa. Pero ocurrió lo sorpresivo: de entre los humos de la quemazón surgió el ídolo que él deseaba ser, el más renombrado y el más vendido. Exactamente como el Ave Fénix, resurgió de entre sus cenizas, pero crecido en desmesuras inimaginables. Las gentes suelen heroízar a muchos a quienes la muerte cercenó temprano. Esa muerte entre llamaradas de gasolina y tufos de metal recalentado le edificó con mucha rapidez una especie de santidad de arrabal, que tiene unturas de gentes de muchas clases sociales. Esa muerte le erigió una eternidad del canto, en donde nunca le ocurre la sorpresa de una canción nueva. Sus temas están congelados para su voz, que se oye mejorada con el apilarse de los años.

Los fieles de esa santidad, adoratrices de discos, dicen convencidos que “Carlitos canta mejor en cada día que pasa”, lo cual es rigurosamente cierto, porque la magia de la ciencia electrónica rescata de entre los surcos cansados de los acetatos ancianos a la voz pura, y la libera de las gangosidades de las agujas de acero, de las raspaduras, de los contactos entre los sensores imperfectos de hace tantos años, sesenta o más. La rescata a la voz íntegra, liberada de imperfecciones que le eran ajenas. La libera del chubasco de las guitarras, que a veces dominaba a su voz no muy potente, y la deja sola, pura, empinándose sobre sí misma como un solo de violín. Por eso suena mejor en cada vez. Y eso, lo de la técnica, que ignoran las gentecitas sencillas, las maravilla irrestrictamente, y toman a la mejoría del canto como cosa del cantante, adictas como le son en todo a Gardel. Lo suponen, ni más ni menos, capaz del milagro de mejorar la voz quemada desde hace ya sesenta y pico de años. Le suponen más: el aliento poético magno de las letras de los tangos. Parece inevitable: del noventa y nueve por ciento de las canciones que los cantantes cantan, el público ignora al autor de las letras, y de la música, y endilga la autoría al cantante. A la diosificación de Gardel ese motivo ha contribuido enormemente: los tangos, en su mayoría, son de una exquisitez poética muy acentuada, al igual que su melliza la milonga, y los oyentes suelen identificarse con las penas y las lamentaciones de esas canciones. Se les agradece a esas letras la expresión que el oyente no es capaz de enunciar, y al cantante, en derechura, la autoría de ellas. No es justo para con los autores de la música y las letras, pero es así como ocurre.

Carlitos apañó con glorias ajenas, que le están en la aureola y en la leyenda. “San Carlitos”, le decía un borracho en alguna vez a la estatua. Al que esto escribe eso le pareció de maravilla grande y majestuosa.

Antes de que el viejo edificio del aeropuerto fuera demolido para construir otros mejormente adecuados a la edad del jet, era posible ver invadidas las paredes suyas por ejércitos de placas recordatorias, que pululaban de palabras quejosas y amorosas. Cuanto cantante argentino desembarcaba en el aeropuerto Olaya Herrera traía su placa. Cuanto argentino de nota. Cuanto aficionado al tango que pudiera pagársela. Se colocaban en donde ya las otras ocultaban la cal. Porque Gardel se había vuelto algo así como el centro de una especie de religión musical, que nunca se buscó.

En el nuevo edificio se colocó a toda la ristra, pero ya fuera de la vista del grueso público. Se las ve cuando se entra al edificio, viniendo de la pista. No todos los pasajeros las ven, y menos los internacionales, que ahora entran por otro aeropuerto. Son muchas. Tal vez con eso de ocultarlas un poco, se quiso, maliciosamente, que la proliferación no continuara.

Tal vez en ninguna otra parte del mundo haya ocurrido el fenómeno del endiosamiento del cantante con mayor virulencia que en Medellín, la ciudad en donde ÉL ardió. Acá creció el culto con violencias de marejada. Y, dentro de Medellín, en ninguna otra parte como en el barrio Manrique, en la parte alta-media. A la avenida 45, que empieza en la calle 60 y se pierde mucho más allá de la calle ciento, la nombraron avenida Carlos Gardel. Es SU avenida. En ella pululan los cafetines, los talleres de mecánica, las ventas de pollos asados con el nombre de Gardel: es el homenaje, untado de tosquedad, al mito. A la altura de la calle 73 se hizo un recodo, y en él se colocó una estatua del cantante, pequeña, de finos rasgos. Alrededor de ella hormiguean numerosas placas recordatorias que fieles de otros lugares del mundo han incrustado en las paredes de cemento, y que dicen de dolor y de amor perdurables tanto como la muerte misma. Como las del aeropuerto. Más arriba, sólo un poco, está la Casa Gardeliana. Es un museo, en donde por muchas partes campea la sonrisa del ahumado de grandes dientes admirables, y se muestran recuerdos suyos. Tiene penumbras de capilla.

Con ciclos ininterrumpidos, mensuales, a la avenida Carlos Gardel la bloquean con inmensos tablados y sobre ellos equipos de sonidos de esos capaces de hacerse oír desde las antípodas, y, entera la noche, grupos de cantantes cantan tangos gardelianos, o pasan canciones sureñas. Se le dice “Tango Vía”, y fue instituida oficialmente. En los tablados, a veces, bailarines profesionales alardean de los complicados pasos del tango. A veces la bailarina se dobla como un tallo generoso y su cabeza se abaja mientras que el galán se dobla también hacia esa boca que rehuye, y entonces se ve a las piernas, largas como caminos, juntarse en el empeine inquietante, en donde un calzoncito breve, de esos de mostrarse para la admiración, enciende codicias rijosas en las miradas.

Después, sobre el asfalto de amanecida, otros bailan entusiasmados, afición sin mucha maestría.

Nada como ver bailar el tango a unos profesionales para entender que el tango es triste, hasta bailado. Úno repasa las letras de los que conoce, y halla a la tristeza, al abandono, a la derrota, a la violencia, a la añoranza. Halla al odio que fue amor, malamente convertido. Halla al frío “calando los huesos”. A la traición que duele como mil puñaladas. A las que se fueron, sin regreso, así la voz angustiada las llame. A una soledad que vino, inmensa como todo el universo, soledad agrandada en donde úno no cabe, pero que trata de chupárselo para ocuparla entera. Halla a casas solas, a caballos carablancas que no tienen por qué llegar con su carga de hombre solo. A los vientos que empujan al solo por calles en las cuales la luz de los focos barniza al asfalto con “luz mortecina”. Halla a la hermosa que fue la amada infinita de antes convertida en un saco de huesos y con “tres cuartas de cogote”, y eso duele tanto como su abandono de antes, o más. Halla a callejones oscuros y tristes, en donde “ladran los fantasmas de la canción”. Halla a cosas así, como ésas. Tal vez haya tangos esperanzados, felices, agradecidos, sin maldiciones: tal vez. Pero úno es incapaz de recordarlos. Tal vez existan, pero no circulan.

El tango es una queja, siempre. Es una llaga. El tango es una lágrima inmensa y salada como el mismo mar. El tango tiene salada a la voz, como saliendo del abismo más profundo de las aguas y las sales.

Al día siguiente del Tango Vía la avenida “Carlos Gardel” aparece recubierta de infinitud de desechos de esos que suelen dejar las muchedumbres, tales como botellas rotas, servilletas servidas, restos de comida, etc. La noche fue de Fiesta del Tango Majestuoso. Entera. Son fiestas oficiales. Al día siguiente un “ejército” de poco más de tres barrenderos oficiales despeja las alcantarillas, y barre desechos por arrobas. Los después de todo algo suelen ser basurientos.

La estatua, aunque resguardada por varillones de hierro, tiene acceso fácil por la parte superior. Basta alzar la pierna y trasponer una alambrada no muy crecida. Por allí descienden, alta la noche con su vuelo de cuervo, con el rumor lejano de buses que trafican la oscuridad, algunos que llegan a conversarle a Gardel. Le cuentan cosas de intimidad, que pudieran ser el alma de algún tango. Casi siempre asuntos de ingratitudes de alguna a la que se ama y odia alternadamente. A veces a la estatua le acomodan de algún modo en la mano la sangre bermeja de alguna flor, traída con esmeros enamorados, o todo un ramo de amores profusos. O bien un poncho sobre los hombros, y un carriel atravesándole con la reata el pecho. Como para antioqueñizarlo, como si necesitara ser más, siendo ya todo lo antioqueño que es. Esas cosas postizas no le duran. Después algún ortodoxo se mete igual alzando la pierna y lo libera, dejándolo con la frialdad escueta del bronce. Los de las flores se están horas enteras sobre la grama, empinada y fría, besando a una botella en el pico duro. Esas confidencias al bronce requieren del licor inundando el alma.

Sobre la cabeza del cantante hay una terna de banderitas de lata, cruzadas, mal hechas. Son las de los países que lo vieron nacer y morir, adicionadas de la bandera antioqueña. Una aureola extraña, ésa, de ángulos rectos, para un santo que cantó asuntos profanos. Abajo de las banderas se atraviesa, igual de latas, una guitarra.

En cada aniversario de su muerte se le ven coronas. Algunas muy bien hechas, de hojas que pudieran ser de roble, costosas sin duda. Duran más que las coronas de flores, y denotan que los admiradores dolidos no son únicamente los pobretones usuales.

Carlos Gardel, sin duda ninguna, es un amigo para muchas gentes, y los amigos son la mayor necesidad de todos. Amigo es ÉL para los que no tienen amigos. ¡Las cosas que habrá oído ése su oído mineral!

Más arriba, ¡todavía!, en la parte alta de Manrique, hay otra estatua SUYA, de mayor tamaño que la situada en la avenida que lleva su nombre, y que en una vez fue dinamitada, nunca se supo por qué loco ni por qué locas razones. La carga fue, empero, insuficiente para acabar con la estatua. Colocada la carga en uno de los pies, apenas si la inclinó como para hacerle una reverencia a la ciudad de más abajo, correspondiéndole en algo a la devoción que la ciudad le tiene. No tardaron los devotos en recomponerla.

Quien esto escribe pudo darse cuenta de la veneración que Gardel suscita, y que a él no le alcanza, cuando uno de los pontífices del tango que la ciudad tiene, uno que toma a su oficio gardeliano con la misma virtud fervorosa del pontífice de cualquier religión, le mostró, con respeto, uno de los pedazos de bronce que la dinamita aventó de la estatua vulnerada, y que él tenía entre las manos como teniendo una reliquia, algo así como el Santo Grial para un católico. Lo que para el que esto escribe era un pedazo de bronce con bordes amellados, para el otro era casi un objeto de culto. Así es como son las cosas de las afecciones del corazón y de la mente. Porque si úno osa, muy temerariamente, decirle al pontífice del cuento que le gustan más Corsini, o Magaldi, o que Susana Rinaldi también es de su gusto, se siente de inmediato corregido por la ortodoxia gardeliana que predica que la Rinaldi no canta tango, y se le considere ateo de la religión de Gardel. Un poco que se exceda y lo excomulgan del tango, lo anatematizan. Es un asunto de cuidado. Porque a más del papa grande del tango, en la ciudad hay tres o cuatro papitas de segundo orden, o cardenales, y numerosos acólitos. Todos ellos devotísimos. El que esto escribe cree que eso no ocurre en ninguna otra ciudad del mundo. Como para Ripley, si todavía se publicaran esos cuadros suyos. O como para el libro de récords que una marca de cerveza patrocina, promocionándose.

Con el pasaporte de bordes quemados que se rescató del bolsillo de la chaqueta de Carlos Gardel, cuando se apagó la pira de gasolina y cuerpos, apareció un puñal, de tallada empuñadura y prolijo estuche. Con quince o más centímetros de largo, el acero, brillante y delgado, guardaba en su punta de aguja a la muerte. Mal intencionado, como todas las armas, potenciaba a una muerte de entrevero de los usuales en las barriadas del sur de Buenos Aires y que, ciertamente, prueba que el cantor tenía alma de compadrito, y arrestos de tal. Lejos de su tierra, en donde era casi imposible que tuviera enemigos, se cuidaba, como un gato o como un tigre, ese gato-tigre desconfiado. Y es que la desconfianza viaja con úno, como la sombra, imposible de desprendimientos, como es sabido por todo desconfiado. Guitarra y faca son el binomio tanguero. A cada una de esas partes se la canta en los tangos. Son familiares como la queja, en ellos.

A veces pasa úno por las lindes de la estatua y ve a un grupo de “chés” que por allí se hace notar por el idioma y la vestimenta. Hablan apresuradamente, pero como si estuvieran en una catedral: casi pasito, lo cual es de extrañar en ellos. Tal vez hayan traído otra placa que harán colocar de algún albañil y que dice de amores prolijos. Invariablemente hay uno o dos con estruendosas cámaras de tomar fotografías, y los varios se agrupan. Como para dejar constancia de haber estado aquí. Para una vista frontal el fotógrafo tiene que arriesgar la estructura contra las buses. Luego se cambia con alguno de los del grupo para él también estar, autenticada su visita. De los almacenes del frente, y de la calle, vienen miradas y sonrisitas. A ver que no se vayan a llevar a la estatua.

Cuando úno oye decir a alguno que acá, en Medellín, en l935, murió Carlos Gardel, quiere enmendarlo y decirle la verdad: Gardel nació acá, en ese año dicho. Como la mítica Ave Fénix, que renacía de sus cenizas, él salió de las suyas, no chamuscado, sino engrandecido. Nació en el trazo de la pista del aeropuerto Olaya Herrera, ÉL, el verdadero más que el del mito, entre llamaradas de gasolina y gritos de muerte calcinadora. ÉL, que en cada día canta mejor aunque jamás haya renovado el arsenal de sus canciones. ÉL, que con su muerte se promocionó mucho más y mucho mejor que en quinientas presentaciones exitosas. ÉL, que lleva trazas de vivir eternamente, quedado acá, caray.

Contenido relacionado #recomendado

hacer clic en el título

La obra romana del escritor del Támesis

Envíanos tu número de WhatsApp y/o tu correo electrónico a [email protected] para que no te pierdas las novedades de la semana.