Pinares, un barrio a media luz

Pinares, al menos en teoría, es uno de los barrios más exclusivos de Pereira. Sin embargo, las calles agrietadas, la falta de alumbrado público y de parques para los niños, son uno de sus sellos distintivos.

La recocha

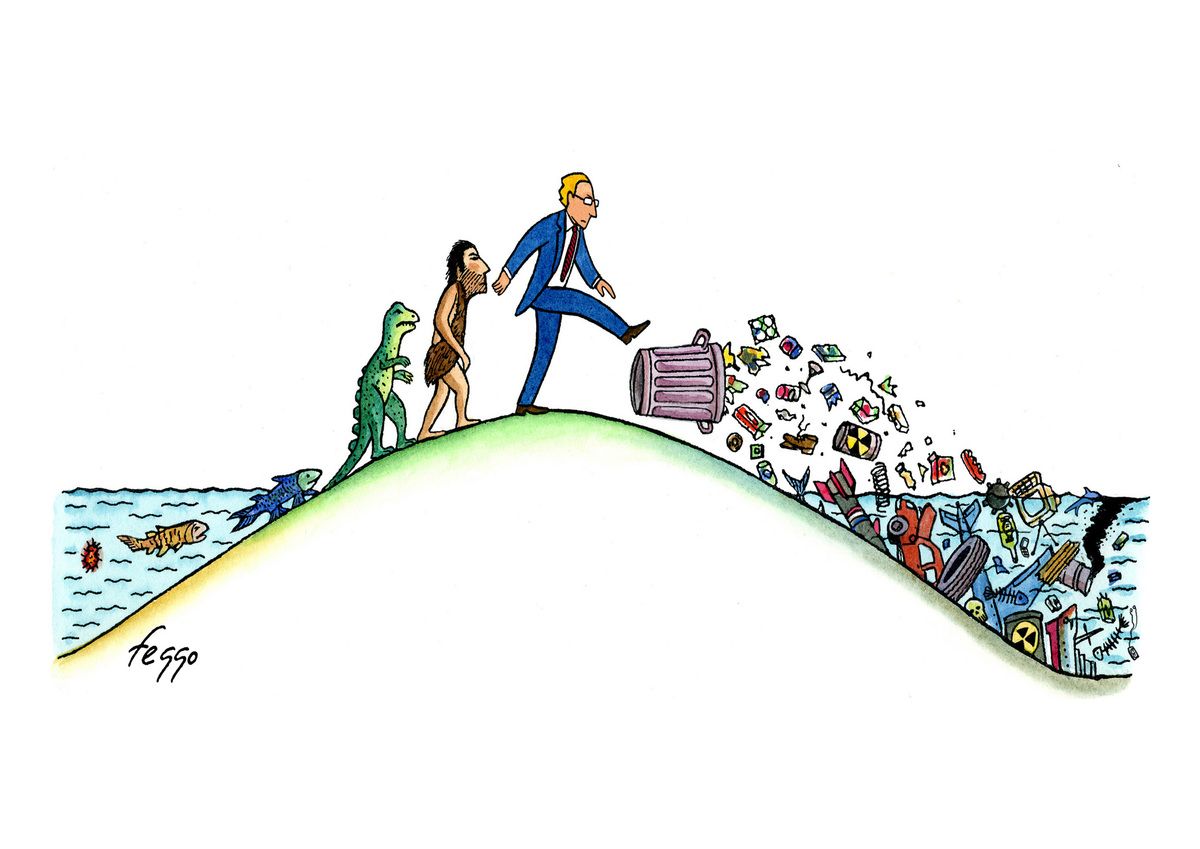

Ya han pasado algunos años desde que Héctor Abad Faciolince escribió una novela muy entretenida llamada Angosta. Se trata de una suerte de territorio imaginario (muy parecido a Colombia) dividido en tres partes: tierra fría, donde viven los ricos; tierra templada, donde está la clase media y tierra caliente, donde sobreviven los menos favorecidos.

Jacobo Lince, el protagonista, recorre Angosta y nota que a medida que desciende de la zona más alta a la más baja, la temperatura se incrementa junto con la pobreza. Mientras los ricos viven en un lugar más bien silencioso, dados sus pasatiempos sosegados, los pobres lo hacen en medio del bullicio y la música estridente.

Es como si cierto tipo de algarabía compensara las duras condiciones económicas.

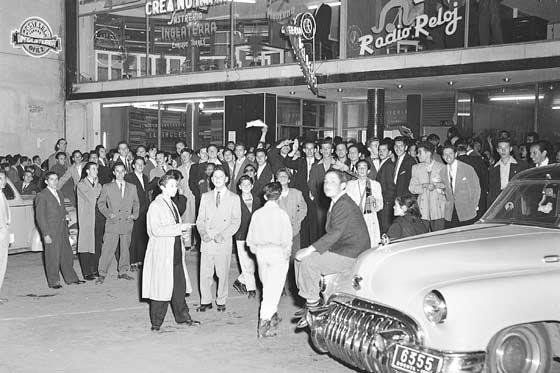

No sé si este fenómeno haya sido documentado por algún antropólogo, pero es muy evidente en varias zonas de Colombia. Cualquiera que haya visto algún noticiero televisado recordará la escena, casi icónica, de un reportero que transmite desde algún lugar olvidado por el Estado (Casi siempre es la costa). Por lo general, la noticia tiene que ver con una comunidad que se quedó sin agua potable o alumbrado público. Detrás del reportero, paradójicamente, todo es una fiesta. Los habitantes y sus penurias se congregan a espaldas del periodista, pero a la vista de los televidentes. Sonríen a la cámara, saludan con la mano, se empujan los unos a los otros dando la impresión de ser inmunes a su propio drama. Se trata, en últimas, de recochar como mecanismo de defensa.

Para cualquier pereirano, imaginar a un reportero como este transmitiendo desde el Barrio Pinares, sería un disparate pues Pinares, al menos en teoría, es uno de los barrios más exclusivos de Pereira. Sin embargo, las calles agrietadas, la falta de alumbrado público y de parques para los niños, son uno de sus sellos distintivos.

Dicho de otra manera, es un barrio pobre hecho para ricos.

Un barrio de contrastes

Grandes edificios custodian la avenida que comienza en un tradicional puesto de perros y termina en la Juan B Gutiérrez, una de las avenidas más cortas del país. Detrás de la Juan B, un paisaje de montañas ha sido el lugar por el que la zona construida del barrio se ha extendido presurosa, sin tiempo para pensar en nimiedades como el uso del suelo y la estructura ecológica principal.

Un centro médico y una clínica trajeron el tráfico al barrio. Algunos vecinos se quejan porque para manejar hasta sus casas se demoran una eternidad; otros, ven la congestión como un costo muy pequeño por tener una convalecencia o consulta lo más elegante posible. Los que se dan la pela, visitan los cafés al interior del centro médico donde un pandebono y o un café cuestan lo mismo que las cirugías. Afuera, varios grupos de hombres y mujeres más austeros se va a buscar almuerzos o papas rellenas al alcance del bolsillo.

En otro punto del barrio un tanto más calmado, se encuentra el parque de Pinares. Lo recorren unas escaleras largas y empinadas intercaladas por algunas estaciones en las que puede encontrarse a algunos jóvenes, casi todos de gorra. Fuman marihuana, son totalmente inofensivos y no están interesados en ocultarse. Varias generaciones se han congregado allí a hacer lo mismo, desde los tiempos en los que a la marihuana le decían maracachafa.

Unas escaleras nos suben desde lo más hondo del parque hasta la avenida principal. En la mitad de las escaleras, como ascendiendo hacia los cielos, hay varias estaciones que hacen las veces de purgatorios. Allí se sientan, debajo de una nube de humo y un par de árboles frondosos, varias almas a las que no parece importarles qué hora es.

Arriba, desde la comodidad de una popular panadería, los clientes miran aquel paisaje inclinado y humeante en donde actores y telón son uno solo.

El señor de las flores

Al final de la avenida, está el señor de las flores. Se llama Carlos. Se define como un cincuentón de Cerrito Valle, la tierra del chontaduro. De personalidad mamagallista, tiene todo lo necesario para cubrirse del sol del mediodía: un paraguas, gafas oscuras, mangas de tela y cachucha. Don Carlos se ubica estratégicamente en el separador de la avenida para ofrecerle su mercancía a los automovilistas que suben y a los que bajan. Durante 12 años, todos los días desde las 6 de la mañana, Carlos se levanta a arreglar las rosas para poderlas ofrecer en el semáforo. La jornada comienza a eso de las 9 de la mañana y su extensión depende de que tan rápido se venda todo.

A su lado, Libardo, ofrece mentas y chicles. Tiene alrededor de 50 años y hace 20 quedó en silla de ruedas. Iba en su bicicleta por el sector de Cerritos, cuando un carro lo levantó. Por aquel entonces tenía ya un hijo de 4 años. Hoy es abuelo. Cuenta que tiene platinas en la columna pero que nunca dejó de trabajar.

-Está a la mitad este güevón y véalo como trabaja, agrega Carlos que afirma haber bajado a Libardo con un espejo desde una montaña.

Libardo sonríe y le extiende a Carlos un billete de dos mil pesos. Le dice que ahí le mandaron, pero cuando Carlos lo va a tomar, lo esconde en su bolsillo y se aleja en su silla de ruedas y le dice burlón:

-Ya quisiera mijo.

Hubo un tiempo en el que ninguno de los dos pudo volver al semáforo. Cuentan ellos que la policía los corrió de allí porque a los vecinos les incomodaba mucho su presencia. Pero fueron los mismos vecinos los que abogaron por ellos para que pudieran retomar su actividad.

La penumbra

Por cuenta de un deficiente alumbrado público, Pinares en las noches queda a media luz. Por esta razón quienes salen a trotar o a sacar a su mascota, se ven como siluetas. Sin embargo, esta oscuridad le es favorable a los carros de quinceañeros enamorados que parquean en las vías solitarias. Aprenden a besar en las noches en el mismo lugar en el que en el día, aprenden a manejar.

En Pinares no hay parques para los niños y algunas vías parecen caminos de herradura. La suntuosidad de algunas casas y apartamentos contrasta con el abandono del espacio público. Seguramente llegará el día, en que el reportero citado al comienzo de esta historia, transmita las carencias del barrio. Ese día, lo más digno sería que los vecinos se ubicaran detrás de él y frente a los televidentes para hacer sana recocha.

Para ese momento, ya se habrán dado cuenta de que no hay nada más glamuroso que no tomarnos tan en serio.

Si estás interesado en recibir las novedades semanales de La cebra que habla, envíanos tu número de WhatsApp y/o tu correo electrónico a [email protected]

¿Cómo no entender que toda esta gente hable con tanta insistencia de salvación?

¿Cómo no entender que toda esta gente hable con tanta insistencia de salvación?