Imágenes de opinión: Feliz Día Mundial de la Radio

Si estás interesado en recibir las novedades semanales de La cebra que habla, envíanos tu número de WhatsApp y/o tu correo electrónico a [email protected]

Si estás interesado en recibir las novedades semanales de La cebra que habla, envíanos tu número de WhatsApp y/o tu correo electrónico a [email protected]

Si estás interesado en recibir las novedades semanales de La cebra que habla, envíanos tu número de WhatsApp y/o tu correo electrónico a [email protected]

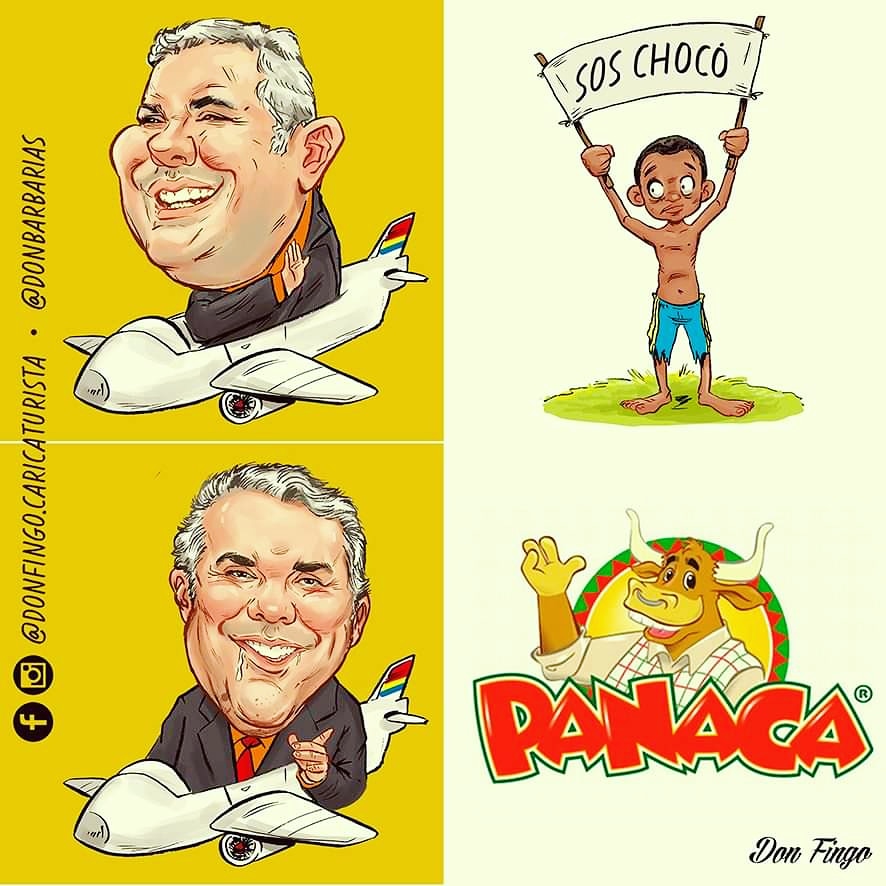

“… el poeta Eduardo Cote Lamus […] recorrió el Chocó con una misión de congresistas en 1958 y se fue admirado de las selvas profusas y avergonzado del abandono oficial tan escandaloso y conmovido con la miseria rampante y la alegría de las gentes. Cote, aunque era godo tenía una amante, a la que dijo en una carta trazada también sobre esta orilla: “amiga mía, es imposible hablarte de los ríos porque no se pueden describir. Hay que vivirlos”.”

–El enfrentamiento fue en el puente –me cuenta la ciega–, el muerto quedó tirado ahí, junto al palo de churimo.

El palo de churimo (verde, frondoso) se alza a unos cincuenta pasos del muelle (a lo que ella le dice “puente”) justo enfrente de la casa de doña Chava, ahora abandonada. La ciega se llama Luz y no es ciega, así le dicen porque tiene los ojos sin brillo, como empañados, como detrás de una neblina o un velo de seda encima de su piel muy negra. La ciega también me cuenta que los paramilitares llevaban varios días asentados en el pueblo cuando los otros vinieron a atacarlos.

Los otros eran un comando de los Urabeños o Gaitanistas (también paramilitares) que andaban tratando de apoderarse de la bocana de Togoromá.

Aquel combate ocurrió el 5 de enero de 2013. El saldo fue un paramilitar muerto, un civil herido y toda la comunidad desplazada. Desde entonces Togoromá quedó convertido en un pueblo fantasma: no hay electricidad, no hay profesor, la escuela es una ruina, el puesto de salud también.

Sólo 24 familias viven aquí, muchos son ancianos u hombres solos.

Llegamos a Togoromá mediando la tarde. En el muelle nos esperan cinco o seis negros parcos, observan el bote que arrima con desgano a los pilotes clavados en el agua. Al fondo está el pueblo, o lo que queda de él rodeado de manglares, de napos con quince metros de altura donde el agua corre tan lenta que es como si no corriera.

“Después del desplazamiento forzado la despoblación de la comunidad fue inminente. A pesar de que retornaron unos pocos no ha sido posible que el resto vuelvan, no ha habido garantías” explica Chava Moreno, la líder comunitaria que nos guía por el río San Juan.

“Qué hace uno yéndose pa’ allá, si el trabajo es acá” revira la ciega, y agrega que allá, en Docordó o en Buenaventura o en Cali o en donde sea, un pescado vale seis mil pesos, cuando aquí lo sacan gratis del río. Otra señora está cocinando pianguas en un fogón de leña al frente de su casa. Las pianguas, especie de ostras gruesas y blancas que anidan en los manglares, con el calor se abren obscenas entregando el molusco café que vive en sus entrañas.

“Este pueblo es desolación y abandono” se queja Jorge, el mulato delgado que nos acompaña mientras caminamos detrás de las casas hacia el aserradero abandonado. Veo a don Pifa sentado en la puerta de su rancho, Epifanio Rosero, un viejo que debe ajustar como cien años y vive solo con un hermano. Él me ve a mi viéndolo, “¡Chava!” grita, “¡don Pifa!” responde ella.

¿Encajan la desolación con la exuberancia, la belleza en su total desmesura con el sufrimiento atroz, la abundancia circundante con la pobreza absoluta?

Entre el silencio del pozo una pareja de sapos se aparea. Un hombre ha pescado dos meros gordos que guarda vivos pero bien amarrados debajo de su canoa, los jala de la cuerda para que chapoteen, los vuelve a hundir. La canoa podría resumir la vida entera de ese hombre: ahí caben el perro, sus dos niñas bien peinadas y el niño más chico aún, los aparejos de pesca, un atado de ropa, varias canecas y un botellón recién pescado que alumbra con rayos de platino en el fondo de madera.

–¿Qué vale ese botellón? – pregunta Chava.

–No vale nada – responde el hombre arrojando el pescado de un manotazo a nuestro bote.

–Dios le pague.

–Ése es el único que me paga a mí. Todos los días me paga.

Docordó es un pueblo sin mar, pero con marea. El San Juan, que ya presiente su desembocadura, se devuelve sobre sí mismo estrujado por el océano Pacífico, que obliga al río a meterse debajo de los ranchos y los patios. A veces el río se riega sobre la única calle larga, donde no cruzan automóviles, pues ninguna carretera ha llegado o ha salido jamás de Docordó.

Sólo el agua conduce a este lugar de botes aparcados junto a las casas y señores negros que juegan dominó a la sombra de los cocoteros. Santa Genoveva de Docordó es el municipio más al sur del Chocó aunque en los mapas figura con otro nombre que le pusieron en alguna oficina lejana sobrepoblada de burócratas: “Litoral del Bajo San Juan”.

Al borde corre este río terracota inmenso, colosal, abriéndose en siete brazos y un laberinto de esteros cuyas bocanas se asoman al Pacífico, y es allí donde aquel torrente que yo conocía estrecho y borrascoso arriba en la cordillera, se torna manso y sumiso porque no puede contra la bravura del océano que lo devuelve sobre su cauce y lo remonta a las orillas a estrujones de marea. Los lugareños bautizaron “la puja” a esa brega diaria del río que quiere salir y el mar que no quiere permitirlo.

Hay palabras que se bastan a sí mismas y contienen todo el universo adentro.

Acaso el poeta Eduardo Cote Lamus tuviera razón y ahora me esfuerzo en párrafos estériles. Cote, aunque era godo, recorrió el Chocó con una misión de congresistas en 1958 y se fue admirado de las selvas profusas y avergonzado del abandono oficial tan escandaloso y conmovido con la miseria rampante y la alegría de las gentes. Cote, aunque era godo tenía una amante, a la que dijo en una carta trazada también sobre esta orilla: “amiga mía, es imposible hablarte de los ríos porque no se pueden describir. Hay que vivirlos”.

Pronto va a cumplirse un siglo desde que el escritor manizaleño Rafael Arango Villegas navegara por el San Juan siguiendo la ruta desde Buenaventura hasta Condoto en el vapor “Nariño” de la Compañía Costanera Fluvial. Arango, típico paisa marrullero y parlanchín, se refirió al San Juan como un “bellísimo río” de “agua serena y muy mansa”. Si bien disfrutó del “hermoso panorama”, lamentaba no haber visto ni pájaros, ni peces, lo que tornó al imponente paisaje un tanto melancólico. Los pájaros escaseaban porque los indios los cazaban con sus escopetas hechizas y sus cerbatanas. Y peces no había –escribió– porque el San Juan carece de ciénagas, lo que es cierto.

Arango Villegas vio estos mismos tambos levantados a un metro del suelo con piso de chonta picada y techos de palmera, sólo que ahora los techos se construyen de latas de zinc. Vio a estos mismos negros remontando el río los viernes con las canoas cargadas de plátano, piñas y chontaduros, pero ahora los negros han conseguido motores de gasolina y casi no emplean el canalete para remar, ni la palanca para impulsar la barca. Y vio a los mismos niños indígenas Wounaan de seis o siete años (“cholos”, escribió empleando el término despectivo que aún utilizan los negros) tan diestros con las chalupas como el más experto navegante: “toda su lengua, como su vida, gira alrededor del río, que es su padre y señor” consignó en su memoria del recorrido. Sesenta plátanos valían entonces un peso oro. El nido del pájaro “mancuá”, que los indios usaban para enamorar o hacerse invisibles, valía ocho pesos.

Un buen perro de cacería valía cincuenta.

“El río es como una larga calle, porque hay muchas casas a lado y lado” aseguró, y se conmiseró de los bogas que debían empujar a golpe de palanca aquellas canoas, sometidos a “soles quemantísimos y lluvias torrenciales”. Como paisa conservador que fue no pudo sino sentir repugnancia por la adición de los negros a beber “lucumbo”, un guarapo de caña fermentada que tomaban durante sus currulaos y maquerules, aquellos bailes que él consideró “sicalípticos”, es decir, pecaminosos y diabólicos.

“Oyendo el conversar de estas gentes hubiera yo pasado el resto de mi vida” confesó Arango tras escuchar la historia del negro Martín, al que sus vecinos de Paimadó acusaron de haber robado las ropas de una mujer. Para comprobar si en efecto era autor del crimen sus compadres acudieron donde un brujo que practicó la prueba de las tijeras. En efecto, Martín fue hallado culpable, con lo cual “cargaron a machete limpio sobre él”.

“Potedó le dice sí a la paz” se lee en los tablones del embarcadero.

En Potedó tampoco hay acueducto ni alcantarillado ni puesto de salud, ni siquiera hay cobertura de teléfono móvil, como en ningún otro paraje alrededor a lo largo de cientos de kilómetros. En Potedó hay, eso sí, un corrillo de mujeres destilando viche con un alambique artesanal de barro que tiene un limón partido en cuatro encima de la caldera. Parece que lo del limón es para conjurar el mal de ojo. Me compro dos botellas y me mando un sorbo. Quema, arde, aturde, es buen viche: carga más alcohol que un trago de whisky o de ginebra.

“No podemos tomar agua del río. Se nos mueren los niños de cólera”, la que se queja es una mujer que está moliendo maíz fresco afuera de su casa. “A mí se me murió un niño de cólicos, no se transaba con nada del mundo. Ahora tenemos otro enfermo, le damos metronidazol y no se le quita la diarrea”.

Alguien cuenta en voz baja que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional no permite a nadie navegar de noche por el río, lo tiene expresamente prohibido. Y los militares han dado a entender que mientras haya operativos, pero sobre todo cuando suba el buque de la Armada, a quién encuentren fuera del pueblo lo van a capturar por sospechoso. “Entran al pueblo y requisan las casas buscando armas, camuflados” dice un señor. Agrega que hace tres meses los guerrilleros atacaron la lancha artillada de la Armada que llaman “Piraña”.

Potedó llegó a censar más de 700 habitantes en sus tiempos de esplendor. Ahora no alcanza siquiera a los 250.

En el plebiscito de 2016 Potedó le dijo Sí a la paz en medio del viche y el cólera. Los parales de un parquecito con juegos infantiles están pintados de amarillo, azul y rojo, mohosos, podridos por la lluvia.

Amarillo, azul y rojo. ¿Esto es Colombia? Sí, esto es.

Los pueblos del San Juan son colecciones de piezas de madera rústica aserrada, a veces con algo de lija y cepillo encima, por lo general toscas, piezas que se entrelazan en hermosas arquitecturas de tablas y cuartones, vigas y puentes y palafitos de chonta. Y machimbres, y recortes en astillas, y barandales de macana. Las casas tienen “azoteas” a dos y algunas a tres metros de altura, que no son sino camas de tablas elevadas donde las mujeres siembran cebolletas, albahacas, cilantros cimarrones y otras legumbres. Todos los caseríos del río -menos San Miguel, donde hay casitas pintadas de colores- son del color gris blancuzco que coge la madera seca con la humedad de la selva, los tablones cruzados de vetas negras mohosas. Maderas que han tragado sol y aguaceros, maderas que envejecen pronto en estas tierras. Por eso los pueblos parecen siempre vetustos, siempre al borde de la ruina.

Eran idénticos, o apenas un poco más rústicos, cuando el diplomático francés Gaspard Théodore Mollier navegó por el río camino de Buenaventura en 1823 y se refirió a los indios Noanamáes, los mismos Wounaan, con el desprecio propio de la mayoría de los europeos de entonces: “sus chozas no son sino cloacas inmundas, y cuando por un palo cortado en forma de escalera se sube al cuarto donde duermen, el techo entreabierto deja pasar por todas partes la lluvia. Los habitantes del Chocó son, pues, en extremo desgraciados”.

El San Juan está lleno de aserríos que rajan troncos enormes en las orillas. Cierta tradición literaria cree erróneamente que estos aserríos inspiraron un famoso poema de José Asunción Silva (“aserrín, aserrán, los maderos de San Juan, piden queso, piden pan…”). Ignoran que el estribillo proviene, en realidad, de una antigua copla española cantada en la noche de San Juan, que tiene versiones diferentes en toda Latinoamérica.

El finado Marcelo Murillo, que fuera dueño de muchos de estos aserríos, ya no anda por ahí para administrarlos, pero quedan sus hijos, sus nietos y sobrinos. Trozas gordas de carrá, chanul o cedro bajan flotando en hileras atadas en diagonal. Una pieza aserrada de madera fina vale ocho mil pesos en la orilla. Cien o doscientos kilómetros abajo, puesta en Buenaventura, cuesta diez veces más.

“Van a ser seis meses que prohibieron sacar madera” confiesa Milena, una señora ya mayor de Taparal. “¿Quiénes lo prohibieron?” le pregunto. “Pues ellos, los dueños de su río”. Ellos son los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, que argumentan su veto a la tala amparados en una supuesta preservación de los recursos naturales para evitar el arrasamiento de compañías foráneas. La única compañía era la fábrica de tríplex de Taparal, ahora en ruinas. “Acá trabajaban más de cien personas, nos pagaban las rumas a nueve mil pesos, en un día podíamos sacar seis, siete rumas” dice otra señora, “ahora la mayoría se han ido, las casas están vacías”.

Este montaje tuvo que costar miles de millones.

¿Cómo llegó todo hasta aquí, a las entrañas de la jungla, desde el primero al último tornillo, desde los perlines hasta los cables y reguladores de voltaje y la inmensa desfibradora marca Angelo Cremona importada de Italia?

¿Quién montó estas poleas y aquellos tornos, quién ensambló las secadoras de treinta metros y las sierras de desenrolle, en este pueblo famélico que ni siquiera cuenta con energía eléctrica, ahora más famélico luego de que la fábrica cerrara?

Canecas y manchas de aceite, trozos de metal por el suelo, cadenas, astillas y serrín desperdigado, troncos de sande pelados a la mitad, y máquinas inmensas de veinte y treinta metros de largo que ningún cristiano de los alrededores sabría manipular, todo bajo un amplio entable techado de zinc. En los alrededores no hay ladrones, las paredes no fueron necesarias: el viento y el río y la selva están ahí, asomándose por todas partes. El chalet de Daniel Murillo, el dueño, queda en una loma al costado. Abandonado, claro está.

Mi compañero me dice que piensa en Chernóbil. Yo pienso en El Astillero de Onetti, pero no se lo digo.

En cambio, no hay prohibición para la minería que destruye los afluentes del San Juan con retroexcavadoras y dragas, ni para los monocultivos de coca, que ahora se extienden con abundancia por el curso medio del río. Ellos sí pagan el impuesto revolucionario.

Sigo esta travesía porque quiero sentir la mansedumbre que asombró a Rafael Arango Villegas, encontrar ese río bellísimo y recóndito, inexplorado, esa corriente de agua que iba sin afanes.

Las orillas engañan, mienten.

Donde creo adivinar jungla cerrada sólo queda rastrojo, palos que crecieron después que talaran los árboles de cien y doscientos años. Donde veo los yarumos hubo antes dragas chupándose las piedras, el barro, las raíces, el agua, dragas que escupen oro. Donde advierto la espesura en realidad se ocultan cultivos de banano, de plátano primitivo, cañales, lotes verdes de coca.

De repente me viene a la cabeza una de las líneas de El corazón de las tinieblas, la novela que Joseph Conrad escribió después de remontar otro río como este, tan hermoso, tan atroz:

“Sé que la luz del sol también puede contribuir a la mentira”.

Fotografías de: ACADESAN.

Contenido relacionado #recomendado

Si estás interesado en recibir las novedades semanales de La cebra que habla, envíanos tu número de WhatsApp y/o tu correo electrónico a [email protected]

Si estás interesado en recibir las novedades semanales de La cebra que habla, envíanos tu número de WhatsApp y/o tu correo electrónico a [email protected]

La radio es compañía. Día Mundial de la Radio 2020.

“El jardinerito de Fusagasugá empieza la trepada de La Isla a Anserma. Sentado en el sillín de su caballito de acero, devora, pedalazo a pedalazo, los kilómetros que lo separan del premio de montaña en el Alto de San Clemente”.

En los años ochenta del siglo anterior, Beatriz González era una niña que residía con sus padres, Miguel y Alba Rosa, y con sus hermanos Bernardo, Fernando y Augusto en una pequeña finca ubicada a las afueras de Guática, un pueblo de tierra fría perteneciente al Departamento de Risaralda.

Cuando escuchaban en la radio de AM al requetemacanudo Julio Arrastía Bricca anunciando con su deje bonaerense el avance de los ciclistas, los integrantes del clan emprendían su propia carrera rumbo a la vía que conduce de Anserma a Medellín.

Allí esperaban el paso de la nueva camada de ciclistas colombianos en la que resaltaban nombres como los de Alfonso Flórez, Israel Corredor, Edgar Corredor, Patrocinio Jiménez y Lucho Herrera.

Eran el relevo natural de la generación de Cochise Rodríguez, Rafael Antonio Niño, Rubén Darío Gómez y Álvaro Pachón.

¿Qué fuerza empujaba a la familia González a recorrer varios kilómetros, si al fin y al cabo sólo obtendrían la recompensa fugaz de saludar agitando pañuelos a unos hombres corajudos y extenuados que apenas si notarían su presencia?

Desde luego, no era propiamente el ciclismo: era el mito forjado por locutores y comentaristas deportivos que atravesaban las regiones de Colombia creando su propia leyenda.

Primero fueron Carlos Arturo Rueda y Julio Arrastía, un costarricense y un argentino que acabaron por echar raíces en Colombia.

Luego fueron remplazados por voces como las de Rubén Darío Arcila, Héctor Urrego y Jorge Eliécer Campuzano.

Y todos a través de estaciones de radio en AM, frecuencias en las que primero Todelar y más tarde RCN y Caracol marcaron la pauta.

A través de sus voces, los colombianos de todas las regiones se enteraron de que formaban parte de un territorio conformado por tierras distantes y disímiles, separadas por una urdimbre de ríos y montañas a menudo inexpugnables.

Fue el AM lo que permitió ese primer encuentro virtual entre nuestras regiones.

En términos técnicos, AM quiere decir amplitud modulada y fue el primer recurso utilizado para hacer radio.

Su ancho de banda oscila entre 10 KHZ y 8 KHZ. Al tratarse de frecuencias más bajas y al ser mayores sus longitudes de onda, el alcance de su señal es ostensiblemente más amplio en relación con el FM o frecuencia modulada.

Fue mediante esas ondas como los colombianos de las sabanas de Córdoba y de los algodonales del Magdalena supieron de la existencia de zonas tan frías como el altiplano cundiboyacense o de lo que significaba trepar a sitios conocidos con el nombre de Alto de Minas, Páramo de Letras y Alto de la Línea.

En el caso de Colombia, todo empezó el 12 de abril de 1923, cuando el presidente, General Pedro Nel Ospina, le envió un mensaje de agradecimiento a Guillermo Marconi, con motivo de la inauguración del telégrafo inalámbrico en el país.

Ese fue el primer paso que condujo al nacimiento de la Voz de Barranquilla en 1929, bajo el mando de Elías Pellet Buitrago, un radioaficionado con un amplio recorrido en comunicaciones.

A Pellet se sumarían más tarde Manuel Gaitán, con la Voz de la Víctor, Hernando Bernal Andrade en Radio Santafé, Gustavo Sorzano y Francisco Bueno en Bucaramanga, los hermanos Fuentes en Cartagena, así como los hermanos Alford, fundadores de la Emisora Nueva Granada, génesis de lo que hoy es RCN radio.

Desde ese momento, las estaciones de AM empezarían a multiplicarse por todo el territorio nacional. En el caso de Pereira, entonces parte del Departamento de Caldas, el gran pionero fue Óscar Giraldo Arango, fundador de La Voz Amiga.

La sintonía con esas emisoras les permitió a los colombianos de varias generaciones mantenerse al día con acontecimientos que marcaron el rumbo de la vida nacional y planetaria: el tránsito de la hegemonía conservadora a la República Liberal, el nacimiento y la deriva hacia la vorágine de la violencia entre liberales y conservadores, la Segunda Guerra Mundial, el ascenso y caída del dictador Gustavo Rojas pinilla, el triunfo de la Revolución Cubana, la llegada de los primeros hombres a la luna, la muerte del sacerdote insurgente Camilo Torres en las montañas de Santander.

Por eso, cada vez que alguien ponía cara de incredulidad ante la magnitud y el impacto de los hechos, su contertulio no dudaba en replicar: “En la radio lo dijeron”. La voz de los locutores era algo así como una prueba de irrefutabilidad.

Aunque para esa época ya existían las noticias falsas, como aquellas en las que se prevenía a la gente porque Fidel Castro le estaba echando vidrio molido al pan consumido por los colombianos en las montañas más remotas.

O para las exacerbaciones patrióticas: el presidente Guillermo León Valencia convirtiendo el célebre empate con la Unión Soviética en Chile 62 en “Una victoria de la democracia contra el comunismo”.

Pero fue sobre todo la música. Desde el momento de su nacimiento, las emisoras de AM se dedicaron a reproducir el cancionero llegado del mundo en esos gruesos discos de vinilo que operaron a modo de revelación sonora: el canto lírico del gran Caruso, las rancheras y corridos de México, las big bands norteamericanas, los boleros del caribe, los cantos de Gardel y Magaldi, el lamento eterno de los Trovadores de Cuyo, los valses peruanos y ecuatorianos, los ritmos tropicales de Venezuela, las cuecas chilenas.

Y, claro: también los compositores y cantantes vernáculos. Los tempraneros Pelón y Marín, Garzón y Collazos, Lucho Bermúdez, José Barros, Ibarra y Medina.

Todos ellos abrieron las compuertas para una avalancha que se abrió paso a través de los transistores portátiles en campos y ciudades: las baladas engendradas por el bolero y por la tradición provenzal, el jazz, el rock and roll, los crooners norteamericanos y británicos.

Hasta la voz de la legendaria Lili Marleen nos llegó desde Alemania.

Las emisoras de AM y sus locutores empezaron a rodearse de un aura mítica. Armando Plata Camacho, Gonzalo Ayala y Alfonso Lizarazo están sembrados en la memoria de varias generaciones de colombianos, al igual que estaciones como Radio 15 y Radio Tequendama.

En el ámbito local tuvimos nuestro propio entramado: Radio Centinela de Todelar, Radio Reloj de Caracol, y más tarde Radio Calidad de RCN fueron hitos de la radiodifusión. Y con ellas las voces de los hermanos Rentería Pino, Luis Eduardo Tabares, Edison Marulanda y Carlos Alberto Cadavid se convirtieron en orientadores de nuestra educación sentimental.

No por casualidad el cantante argentino Sabú, muerto a temprana edad en México, solicitó que al momento de su funeral el féretro fuera cubierto con la bandera colombiana: sólo en el Eje Cafetero tenía más seguidores que en su propio país.

Como sucede siempre, alguien no se enteró en el momento oportuno de que el mundo da vueltas y en cada giro cambia de faz. Deslumbrados por el resplandor del propio ombligo, los patriarcas no se dieron cuenta de que la tecnología comenzaba a avasallarlos. El FM primero y los prodigios digitales después determinaron el declive de las emisoras que reinaron en el gusto de la gente durante más de medio siglo.

Solo las cadenas controladas por grandes conglomerados económicos atinaron a invertir en tecnología y en la contratación de grandes voces y comentaristas.

Las demás no tardaron en languidecer hasta su desaparición. Sólo en el último año en Pereira han apagado sus transmisores las filiales de Todelar y Colmundo.

Lo mismo acontece en todas las regiones del país. Las mismas que se asomaron por primera vez a las maravillas y horrores del mundo escuchando transmisiones de radio.

Un paso más y otro puñado de ellas no será más que materia de conversación para nostálgicos.

Contenido relacionado #recomendado

Si estás interesado en recibir las novedades semanales de La cebra que habla, envíanos tu número de WhatsApp y/o tu correo electrónico a [email protected]

El migrante nunca deja de serlo del todo…

“Después de todo, migrar es algo así como nostalgiar desde un presente que es o debería ser pleno, las muchas instancias y estancias que se dejaron allá y entonces”.

Antonio Cornejo Polar

Migrar es muchas veces volver, o volver muchas veces.

Volver es redescubrir casonas antiguas, jardines de la infancia y rincones olvidados. Es visitar espacios donde se celebraron matrimonios, cumpleaños, aniversarios (e incluso sesiones de espiritismo), y advertir que la inevitable desaparición de ciertas tradiciones lleva también consigo la formación de nuevos rituales y la injerencia de nuevos protagonistas.

Volver es deambular por habitaciones que cobijaron a más de una generación, cada una absorta en sus preocupaciones, proyectos e ideales, nunca exenta de frustraciones y estallidos de rabia, pero también llena de buenas noticias y momentos de alegría.

Volver es observar con prudencia la habitación que solía ser de la abuela, el dormitorio más amplio y bonito, donde se veía “Mi bella genio” en un televisor a blanco y negro, y donde en el verano se ponía el sol. Volver es subir por las escaleras, escuchar el crujir de la madera y recordar que por allí casi todos hemos rodado, para luego encontrar fotografías enmarcadas, y por fin entender a Gardel cuando dice que veinte años no es nada.

Volver es recorrer con los dedos las teclas de un viejo piano, y pensar en las tantas veces que allí se entonó un Happy birthday to you y un “Queremos que partan la torta”. Volver es tomarse la foto de rigor en el escenario de siempre, ocupado esta vez por figuras transitadas por el tiempo, infancias difuminadas en rostros de adultos, y ausencias que nunca se logran olvidar.

Volver es, al fin y al cabo, darse cuenta de que en aquellas rutinas aparentemente intrascendentes, en esa vida cotidiana sin mayores sobresaltos y en esas largas tardes sin mucho que hacer, se fueron gestando buena parte de las más preciadas memorias. Volver es no poder conciliar el sueño por las noches, porque los recuerdos te invaden a borbotones.

Volver es, muchas veces, consecuencia de migrar.

Migrar es haber perdido la cuenta de las veces que se ha empacado una maleta, y aun así seguir buscando en internet la forma más efectiva de hacerlo. Migrar es percatarse de que faltan regalos, y salir corriendo a última hora a comprar, dependiendo del lugar donde se esté, café, bocadillos y obleas, pisco, ají y panetón. Migrar es revisar permanentemente la documentación requerida, saberse de memoria la dinámica de los aeropuertos, rodearse de sonrisas y abrazos al llegar, y jamás terminarse de acostumbrar a las despedidas.

Migrar es también no haber podido decir adiós a quienes partieron de forma inesperada, y escuchar, inmóvil ante el teléfono (no se tiene suficiente estómago para realizar una videollamada), sollozos y frases entrecortadas.

El migrante nunca deja de serlo del todo, decía Cornejo Polar, porque por más que se haya instalado de modo definitivo en un nuevo territorio, está destinado a habitar un estado de tránsito permanente, a oscilar irremediablemente entre el ayer y el allá y el hoy y el aquí.

Migrar es entonces regresar y preguntarte adónde regresas, cuál de los dos países es tu verdadero hogar.

Es percibir que, de manera casi imperceptible, en algún momento empezaste a desarrollar cierto afecto por el lugar en donde formaste una familia, nacieron tus hijos, e hiciste buenos amigos. Es descubrir que, de manera paulatina e involuntaria, llegaste a incorporar en el habla cotidiana aquellos modismos que alguna vez se sintieron terriblemente ajenos, supremamente extraños.

Migrar es retornar al nuevo escenario donde vives, y escuchar aquel acento que si bien no es propio, se ha tornado con el tiempo familiar y entrañable.

Migrar es desempacar una vez más las maletas y descubrir, con sorpresa, que te sientes también en casa.

Si estás interesado en recibir las novedades semanales de La cebra que habla, envíanos tu número de WhatsApp y/o tu correo electrónico a [email protected]

Cuando vi el cuchillo encima agarré el manubrio de la máquina de moler el maíz para hacer arepas y se lo descargué en la cabeza.

Sonó como un huevo cuando se quiebra.

No recuerdo nada más.

Por eso, no sé si es exacto el informe de los expertos que contaron diez golpes en su cabeza. “Afectación severa” de la masa encefálica, pusieron en sus papeles.

Supongo que así fue. Para eso está la ciencia ¿No?

Cuando evoca ese momento los recuerdos de Gloria Inés se hacen líquidos. Un llanto eterno que le viene del tiempo la empapa y se abandona a un estremecimiento que la acompañará hasta el fin de sus días.

Eso dice, sentada en la sala de su casa en el municipio de Calarcá, Departamento del Quindío, Colombia.

Es una tierra donde abundan el café y los poetas.

Allí fue a parar con su familia, luego de atravesar varios círculos del infierno a partir de la mañana en que la vida le dio una de esas volteretas que dejan a la gente hecha trizas.

Cada vez que me despierto en la madrugada y vuelvo a ver ese cuchillo sobre mí, les agradezco al Dios del cielo y la Virgen de las Mercedes el haberme dado el valor para defenderme. Solo por eso y por el trabajo de Óscar, un gran abogado que nunca me desamparó, pude acompañar a Leidy y Steven, mis hijos, en su crecimiento hasta que terminaron el bachillerato y luego se pusieron a trabajar para pagarse los estudios en la Universidad del Quindío.

Los informes judiciales dicen que sucedió el 12 de mayo de 1999 en el barrio Eduardo Santos de Ibagué Colombia. Gloria Inés se desempeñaba como secretaria en el despacho de un ingeniero de apellido Calvo, mientras Walter, su marido, era vendedor de repuestos en las grandes empresas arroceras del Tolima y el Huila.

Para entonces, Gloria Inés era una belleza morena de veintidós años, madre de dos pequeños que contaban uno y dos años.

Así que no pasaba desapercibida para las miradas codiciosas de los hombres que se le cruzaban el camino.

Y Walter, que en razón de su trabajo se ausentaba a menudo de casa, era presa de los celos, avivados por el chismorreo de los vecinos y de sus propios compañeros de labores.

Por ese motivo las agresiones verbales, y más tarde los golpes, empezaron a abundar.

Lo dice Nelly, hermana mayor de Gloria Inés, en una conversación telefónica.

Con frecuencia la encontrábamos llena de moretones en la cara y los brazos. Como hacemos todas las mujeres enamoradas, mi hermana siempre lo negaba y se inventaba cualquier pendejada: que se había golpeado con una puerta, que uno de los niños le había arrojado un objeto en medio de un juego.

Bobadas así.

Mi mamá, mis otras hermanas y yo, le decíamos que se separara de Walter, que nosotros le ayudábamos a sacar los niños adelante, pero una mujer enamorada se vuelve como en la canción de Shakira: ciega, sorda y, para colmo, muda.

Ese 12 de mayo, lluvioso como corresponde a ese mes, Gloria Inés se levantó a las cinco de la mañana. Cada día antes de entrar a la ducha preparaba el desayuno y arreglaba los niños, que eran cuidados por una vecina llamada Aurora.

La noche del 11 había tenido una discusión con su marido, que le reclamaba por una llamada telefónica que le resultaba sospechosa.

Bobadas tuyas, mi amor. Sabes bien que te quiero sólo a ti, recuerda Gloría Inés que le respondió y dejo el asunto así. En ese momento su marido dio un portazo y salió iracundo hacia no sabe dónde.

Los niños dormían todavía en su cuarto, atiborrado de muñecos de peluche comprados por sus padres.

En un radio transistor instalado en la alacena, el locutor de Caracol Radio en Ibagué leía las noticias matutinas. Hablaba de una incursión de la guerrilla y del infaltable accidente en el Alto de la Línea, cuando su corazón le advirtió del peligro.

Se dio vuelta y vio a su marido transfigurado. Tenía los ojos enrojecidos y el pelo enmarañado. Pero lo que la hizo reaccionar fue el resplandor del cuchillo en su mano derecha. Fue entonces cuando tomó el manubrio de la máquina de moler maíz y se lo asestó en la cabeza.

Ella insiste en que fue una vez. Los informes forenses registran más de diez golpes.

Para ella daba igual. Desde ese momento se convirtió en una asesina.

Sentada frente a una taza de café con leche acompañada de pandeyucas en este mes de enero de 2020, siente que el llanto eterno regresa casi veintiún años después y la envuelve en una cortina fría de sudor, a pesar del verano mordiente que incendia el mundo por estos días.

Su voz tiene un dejo entre paisa y tolimense. Anabeiba, su madre, nació en el Líbano y Ramón, el padre, llegó desde Támesis, Antioquia.

¿Quién va a querer matar al padre de sus hijos, al hombre del que está enamorada? Eso es algo que nunca he podido ni podré entender jamás. A partir de esa mañana los golpes me llegaron de todas partes. Primero estaba mi propia conciencia, luego las preguntas de los niños, a los que mi vecina Aurora sacó de la casa antes de que pudieran ver lo sucedido.

Luego estaban los señalamientos de la familia de mi esposo que, aparte de asesina, me acusaban de prostituta. Muchos vecinos también se sumaron al coro: nosotros ya le habíamos advertido a Walter, decían.

Y luego vino la justicia: me acusaban de asesinato y sí: ahí estaban las evidencias, pero nadie hablaba de las motivaciones.

“Un nuevo capítulo en la historia de la esposa asesina”, dice mi hermana que leyó alguna vez en una noticia judicial.

Gloria Inés aprieta contra su pecho una medalla de la Virgen de las Mercedes. Se la entregó su madre la tarde de ese 12 de mayo cuando la detuvieron. Dice que no tiene con qué pagarles a quienes evitaron que sus hijos la vieran salir esposada y escoltada por dos hombres que la miraban con una mezcla de miedo, compasión y asco.

Durante los meses de su detención nunca pudo distinguir entre día y noche: a su alrededor todo era negro. Su mente era un enorme hueco oscuro en el que se arremolinaban imágenes de sus hijos desamparados. De Walter, a quien no solo seguía amando: le resultaba imposible imaginarlo muerto, a pesar del persistente parpadeo en su mente del cuerpo muerto tirado en mitad de la cocina.

Durante sus estudios de bachillerato, un profesor de literatura les explicó a sus estudiantes el sentido de los coros griegos.

Así se sentía Gloria Inés: señalada y acusada en voz alta por una multitud.

Todos nos sentíamos acusados, dice su madre Anabeiba, tomando el sol en un parque de Circasia, un pueblo cercano, célebre por albergar un cementerio laico en el que están enterrados suicidas, ateos y librepensadores.

Tiene la piel tostada por el sol y unos ojos mansos que examinan con curiosidad cada detalle a su alrededor.

De su voz emana esa paz conseguida después de muchos años de insomnios y luchas interiores.

Lo que suele conocerse con el nombre de resignación.

Buscando la paz y el perdón para mi hija y para nuestra familia intentamos por todos los medios acercarnos a los parientes y hermanos de Walter, pero nunca quisieron recibirnos. Peor todavía: jamás preguntaron por los niños ni se interesaron por su suerte.

Era como si todos hubiéramos muerto para ellos.

Lo confirmo, cuando intento hablar a través del teléfono con doña Ofelia, la suegra de Gloria Inés, residente todavía en Ibagué.

Me escucha durante un minuto y cuando se entera del motivo de mi llamada, cuelga el aparato. Ya lo sabemos: el silencio puede provocar un ruido ensordecedor.

Gloria Inés remoja su pandeyuca en el café ya tibio y se levanta a atender un cliente. En la parte baja de su casa tiene un taller donde fabrica muñecas de fique y otras artesanías. Aprendió ese oficio durante los meses de su detención en Ibagué y de eso ha vivido desde entonces. Con ese trabajo construyó la casa y pagó el estudio de los hijos, hasta que concluyeron el bachillerato.

La fuerza que te empujó a tomar el manubrio y golpear a tu marido hasta matarlo se llama instinto materno. Esa fuerza habita en las hembras de todas las especies y es una de las cosas que garantizan nuestra supervivencia.

No digo que un asesinato esté bien, pero reacciones como la tuya son naturales, después de todo.

Gloria Inés recita de memoria las palabras de Nelson, el sicólogo que cada semana visitaba a las mujeres recluidas en la cárcel de Picaleña.

En ese momento sentí una pequeña luz en mí pecho, afirma. Llevaba un año en esas condiciones y fue el propio Nelson quien me puso en contacto con un abogado de nombre Óscar, que trabajaba para una organización dedicada a la defensa de mujeres madres de familia, acusadas de distintos delitos.

Había pasado un año y fue Óscar quien nos hizo caer en la cuenta de a Gloria se le estaban vulnerando los derechos, pues no solo se demostró que había obrado en legítima defensa, sino que el hecho de ser madre de dos hijos pequeños le daba una condición especial a su caso, asevera Nelly, que con el paso de los días se volvió experta en asuntos penales y aprendió a esgrimir argumentos jurídicos en cuanto despacho tenía que visitar.

Creo que fue la Virgen de las Mercedes la que nos envió a Nelson y a Óscar, segura Gloria con un tono de voz hecho todo plegaria y gratitud.

Esos dos hombres sacaban tiempo de sus labores para escuchar y acompañar a las mujeres presas en Picaleña, siempre que fuéramos madres de niños pequeños. Había de todas clases: guerrilleras, maestras, funcionarias públicas, prostitutas, ladronas. Fueron ellos quienes, después de luchas y más luchas consiguieron mi libertad.

Eso fue el 15 de marzo de 2001.

Esas fechas no se olvidan nunca.

En abril de ese año, la familia en pleno, incluidas madre y hermanas, partió una madrugada de domingo rumbo a Calarcá, temerosas de que la parentela de Walter pudiera perpetrar una venganza.

En realidad, Calarcá está situada a apenas dos horas de Ibagué, pero el viaje, aunque breve, suele darle a la gente una suerte de seguridad que la hace sentirse a salvo.

A partir de esa época, Gloria Inés teje con sus propias manos unos pectorales y manillas de fique pintado que envía por navidad a las hijas y esposas de Nelson y Óscar. El primero vive en Valledupar, donde asiste a desplazados por la violencia.

El segundo se exilió hace una década en Canadá, luego de recibir repetidas amenazas por haber conseguido la liberación de una guerrillera acusada de liderar la toma a un caserío de Génova, en el Quindío.

Leidy y Steven, los hijos de Gloria Inés son ahora dos veinteañeros que cursan sus estudios en la Universidad del Quindío. A pesar de sus ocupaciones, siempre encuentran el tiempo para ayudar a su mamá en la revisión de sus cuentas, en la consecución de materias primas y, en tiempos de vacas flacas, le echan una mano con el presupuesto de su pequeña empresa.

Todavía muy niños supieron de las circunstancias en las que murió su padre. Por eso saben que en el corazón de su mamá hay una línea de sombra, una cicatriz que es mejor no reavivar.

Las cosas del ayer hay que dejarlas donde están, responden sin ponerse de acuerdo cada vez que alguien intenta reavivar el rescoldo de esa parte de su historia familiar.

Esa forma de aceptar las cosas la aprendieron de su abuela Anabeiba, de la tía Nelly y, por encima de todo, de ver día tras día a su madre levantarse a las cinco de la mañana para despacharlos primero al colegio y más tarde al trabajo.

Y, cada vez con mayor frecuencia, sienten que lo aprendieron de tanto ver esas manos teñir y tejer el fique con un virtuosismo y una paciencia que se les antojan una forma suprema de la sabiduría.

Si estás interesado en recibir las novedades semanales de La cebra que habla, envíanos tu número de WhatsApp y/o tu correo electrónico a [email protected]