Camilo Alzate narra sus recorridos por tres lugares de Colombia los últimos tres años. Viajes a pie, en chiva, por trochas y ríos, en los que intercambia conversaciones con la gente a su paso. Experiencias que dejan ver al lector las realidades que escuchamos de lugares como el Chocó, el Cauca y algunos sectores de Antioquia.

Juntas del Tamaná, Chocó. Diciembre de 2017.

La carretera que baja desde San José del Palmar termina un poco más allá de Curundó y La Punta. Carretera es un decir, se trata de un chorro de lodo donde hasta las motos se quedan pegadas. Al lado corre furioso el Ingará, que forma vallecitos estrechos entre unas montañas encajonadas. Entre la selva oscura a veces notamos parches de ese verde fosforescente e inconfundible que son los cultivos de coca. Seguimos a pie varias horas por una trocha que atraviesa los potreros de don Cheli antes de caer al punto donde el Surama (tan esmeralda y compacto) somete al Ingará (tan pedregoso y revuelto) y ambos se hacen Tamaná, el río al que le gusta cobrarse ahogados con frecuencia.

A Cheli nos lo habíamos encontrado al final de la carretera descargando unos bultos de abono de una Toyota blanca de la que también se apearon los dos guerrilleros que tienen la orden de conducirnos hasta donde Julio o “Caparrú”, un campesino paisa cincuentón del que se comenta que es el segundo al mando del frente “Ché Guevara” del Ejército de Liberación Nacional.

Los guerrilleros nos trepan a un bote de hierro, el río embiste al bote, el bote embiste al río, metal contra roca, agua contra motor. Navegamos con la corriente y eso facilita las cosas. Aún no lo sabemos, pero nos llevan a Juntas del Tamaná, un pequeño caserío de cuarenta o cincuenta ranchos de madera sin luz eléctrica ni carretera, donde Julio nos está esperando desde por la mañana. Son casi las cinco.

“Después de Juntas está el Salto” me dice un lugareño al que voy a llamar Genaro. Genaro va en la embarcación con nosotros porque necesita una audiencia con el comandante. “¿Y qué es el Salto?” le pregunto. “Una cascada del río por donde no pueden cruzar los botes” cuenta. “¿Cómo lo pasan, entonces?” replico. “A los totazos” dice él. Ahí junto al salto sigue varado y roto el bote en el que naufragó Cheli hace años. Cheli se salvó nadando, cuenta Genaro, pero a sus dos hijos se los tragó la corriente. “Los niños ya los recuperó” se apresura a aclarar la esposa de Genaro. “¿Los rescató del agua?” digo yo. “No” corrige ella como si fuera lo más obvio del mundo: “tuvo otros dos”.

El río nos vuelve a embestir. Mis botas mojadas, el pantalón, el morral también, y eso que apenas floto sobre la superficie. Esos intelectuales que nunca vinieron por acá hablan de todo esto con un nombrecito inspirado: “la Colombia profunda”.

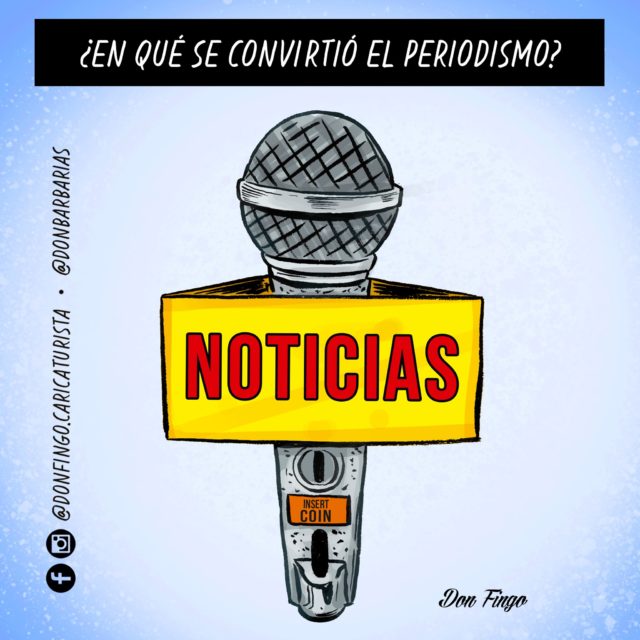

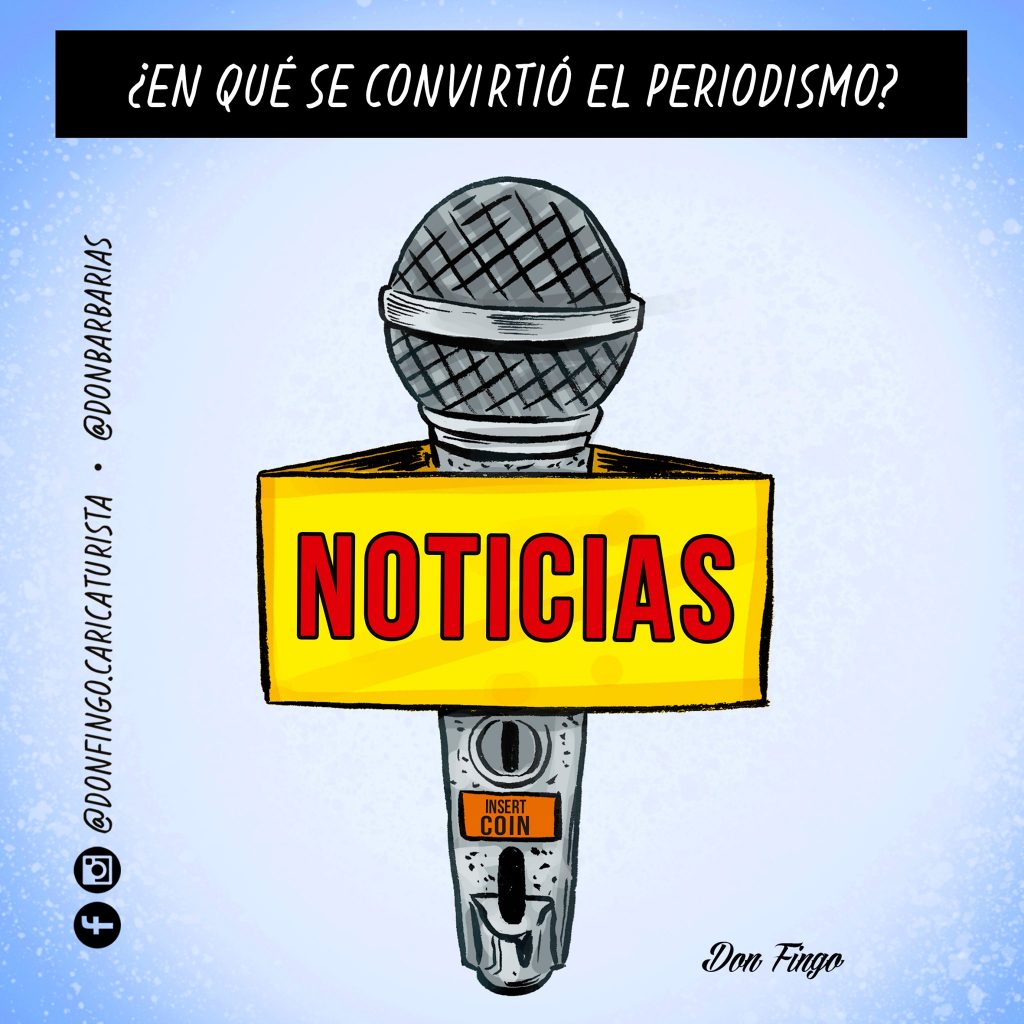

“Este país no va a cambiar, decía Camilo Torres Restrepo”, el que habla es Julio durante la entrevista. “Si el gobierno no afloja el poder por las buenitas, pues toca por las malitas”. Los argumentos del comandante guerrillero parecen el recital de alguna cartilla mimeografiada de los años setenta. No vale que los periodistas le contemos cómo en las ciudades el grueso de la gente odia a las guerrillas, o que el proceso de paz con las FARC supuso una apertura política sin precedentes, ni que le expliquemos cómo el discurso de la insurgencia quedó desconectado de la realidad cotidiana de millones de colombianos, no vale que mis colegas le recuerden que el secuestro es un crimen atroz, tan injustificable como las ejecuciones sumarias que sus hombres aplican a los señalados de “colaboradores” del Ejército.

No vale porque acá, en Juntas del Tamaná, todos los pobladores con los que conversaré más tarde se sienten protegidos por la guerrilla y temen que vuelvan los paramilitares, que entre 2002 y 2006 anduvieron mochando cabezas en la misma trocha por donde bajamos desde San José del Palmar. En 2005 el Palmar tuvo la tasa de homicidios más alta del Chocó y una de las mayores en la historia del país: 385 sobre cien mil. Ni siquiera aquella Medellín desquiciada de Pablo Escobar alcanzó porcentajes tan aterradores.

Y ahora, hace un par de meses, en Juntas del Tamaná, una banda de rateros (no eran rateros, eran paramilitares, dice la guerrilla) mató a golpes al negro José Irineo Ibargüen para robarle el producido de una mina de oro.

Apenas una semana después de nuestra visita al río Tamaná se acabaría el cese al fuego que la guerrilla del ELN había pactado con el gobierno colombiano en el marco de unas negociaciones de paz que arrancaron y terminaron tan empantanadas como la trocha de Curundó. El nuevo presidente Iván Duque aprovechó un bestial atentado de la guerrilla en enero de este año, donde murieron 22 jóvenes policías, para patear definitivamente la mesa de negociaciones.

Pero nada de eso había ocurrido cuando estuvimos en Juntas del Tamaná y vimos a los negros bañándose entre los chorros de agua llovida que escurrían de los techos con el aguacero, y a las señoras arrancando ramitas de cimarrón del solar para darle gusto al sancocho, y a los veinte muchachos con los que andaba el comandante Julio tomando gaseosa y jugando billar en la tienda del pueblo, relajados, la camisa del camuflado desabrochada, aburriéndose con el fusil al hombro y el taco de billar en la mano, como si la cosa no fuera con ellos.

Así es la guerra nuestra, una mala combinación de pavor con tedio.

Vegáez, Antioquia. Septiembre de 2018.

Al lanchero le conocen como Arnold, o el Gringo, aunque es más negro y más chocoano que una astilla de oquendo. Arnold, el Gringo, señala las bocas del río Arquía, transparentes y hermosas, después explica que ahí fue donde los cogieron. En las bocas, ya saliendo al Atrato, no arriba en el Arquía, como dijeron en los noticieros.

Lo que sostiene Arnold lo van a repetir después el pescador Feliciano y el hostelero Tobías, en Vegáez, y también lo va a confirmar el sargento Henao que está al frente de un pelotón de reclutas ingenuos e imberbes en Vidrí, tan niños que hasta los cascos les quedan grandes, y también José Restrepo Penagos, un maestro rural que vive en Isleta, el último caserío del río Arquía. Que los cogieron en el Atrato, allá lejos, no por acá. Acá, dirán los unos y los otros, vivimos en un remanso de paz: nunca ha habido coca, no hay dragas sacando oro, ya no quedan guerrilleros, ni minas sembradas, ni emboscadas, ni operativos militares de mil hombres con aviones k-fir y helicópteros, como el que sucedió en 2014 cuando la guerrilla de las FARC secuestró al general Rubén Darío Alzate y lo escondió precisamente ahí, en las cañadas del río Arquía.

Pero todos los noticieros estaban asegurando lo contrario: que en la tarde del jueves 2 de agosto de 2018 tres policías, un soldado y dos contratistas fueron interceptados por un comando del Ejército de Liberación Nacional en aguas de ese río cuando sacaban unos equipos de la Zona Veredal que el gobierno estaba desmontando en Vidrí. Justo a eso vamos: a ver lo que quedaba de Vidrí. Somos tres periodistas y un lanchero al que le dicen Gringo.

Vidrí fue una de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización donde los guerrilleros de las FARC se concentraron después de la firma de los acuerdos de paz en diciembre de 2016. Equipado para hospedar hasta 180 combatientes, en Vidrí llegaron a juntarse hasta quinientos guerrilleros de los frentes 5, 34, 57 y Aurelio Rodríguez, que controlaban los afluentes del Atrato y el San Juan, es decir, la mitad del Chocó.

Pero la logística en la región es complicada y desde el comienzo el gobierno tuvo problemas para llevar suministros hasta la Zona, donde sólo se puede entrar por canoa o helicóptero. La comida llegaba podrida o simplemente no llegaba. Hubo infinitos problemas para concretar la bancarización y el apoyo económico de renta básica que debía otorgarse a cada desmovilizado. Para ir a cobrar la plata a Quibdó (poco más de setecientos mil pesos) debían gastar casi doscientos mil en transporte fluvial. Además, nunca arrancaron los proyectos productivos con los que el Estado debía reincorporar a los ex combatientes. Eso terminó por derrotar la moral de los guerrilleros que fueron desertando masivamente. En septiembre de 2018 sólo quedaban treinta ex combatientes de las FARC en los pueblos del río Arquía. Ninguno vivía en las instalaciones de la Zona Veredal. La Zona era algo así como un plan de vivienda destruido y abandonado, un montón de casitas prefabricadas corroídas por la humedad en la mitad de la selva.

“Lo que ambas partes hicieron [el Estado y las FARC] fue algo indispensable para que esto generara confianza” dice Jhoan Romaña, uno de los ex combatientes que toma la vocería por sus compañeros. “Pero más allá de eso no hemos visto que se haga lo que está en el acuerdo y que es necesario cumplir, para que se genere algo de cambio”. Romaña se expresa con fluidez y elocuencia porque cursó todos los años de derecho en una universidad de Quibdó. Los otros asienten y lo respaldan, nunca habla sin que ellos estén presentes: cada palabra, por insustancial que pueda parecer, tiene que ser ratificada por todos.

Después habla Ezequiel, grandote y fornido, un poco tosco, un poco con mirada de atravesado: “nunca llegó nada. Nosotros creíamos en lo que veíamos y en lo que hacíamos, ya son dos años y no tenemos ni un proyecto donde digamos que podemos defendernos cuando se nos acabe la renta básica”.

Vidrí resumía la situación de todas las Zonas Veredales donde se agruparon los guerrilleros: el atasco y la inoperancia estatal, entre la burocracia y el desdén, impedían que el acuerdo de paz se materializara más allá del punto referido a la dejación de las armas, el único compromiso que se cumplió a cabalidad y en los tiempos estipulados por la sencilla razón de que dependía fundamentalmente de la voluntad de la guerrilla. Yo mismo fui testigo de la dejación de armas cuando en 2017 visité los campamentos de Llanogrande en Dabeiba (Antioquia) y La Elvira (Cauca).

Un día antes de nuestra partida, el primero de septiembre, se celebraron dos fiestas en Vegáez; la de los veintinueve años de Ezequiel, un negro que estuvo desde los catorce en las FARC, y la del primer año de la hija de Jhoan Romaña. Los noticieros insistían con los secuestrados, con los comandos insurgentes, con los elenos que iban a reconquistar los territorios dejados por las FARC, pero nosotros descubríamos un río que vivía en una paz tan asombrosa como inusual. Una paz llena de carencias.

Ezequiel, al que en la guerrilla llamaban “Malicia”, toma el micrófono y da un discurso dirigido a medio pueblo: “Malicia presta el motor y regala la gasolina para que los que quieran vayan hasta Isleta por ropa y después no digan que no pudieron rumbear en la fiesta de Malicia porque no tenían ropa”. Por las callejuelas de barro se oye la música estridente del equipo de sonido con vallenatos del río San Juan y chirimías chocoanas. Hay bailes, hay una vara de premios, hay un campeonato de fútbol con la tormenta desatada encima. Hay cerveza, aguardiente Platino y sancocho de costilla ahumada, hasta que dos borrachos arman una pelea y uno entra a su casa por una escopeta que sostiene tambaleándose en la mitad de la calle. Parece dispuesto a hacer fuego contra la fiesta. Miro la escena desde el segundo piso de la casa de madera de Ezequiel. La gente corre a esconderse, unas mujeres intentan agarrar al de la escopeta. “Muchachos, la guerra genera más guerra” les grita Ezequiel, o Malicia, que es como le decían en el monte y le siguen diciendo aquí, igual de borracho que ellos, pero quizá más lúcido, quizá más valiente: “yo estuve en la guerra y no quiero volver a ella”.

Tacueyó, Cauca. Octubre de 2019.

Voy por la destapada que sube rengueando a Tacueyó. Voy en una chiva cargada de curas y activistas y negras que no paran de cantar alabaos azotando a manotadas un tambor. A la chiva le gusta asomarse al abismo, más de lo que debería, creo yo, al frente se ven las parcelitas de marihuana con bombillos para iluminarlas toda la noche y contra el barranco una cantera abandonada. Voy dormido cabeceando y de pronto la chiva frena en seco y las negras se tornan silenciosas porque al frente aparece una camioneta atravesada en la mitad de la vía. Ya no es camioneta, ya sólo es un montón de latas que ardieron.

Nos bajamos en silencio y rodeamos el lugar. Acá ocurrió una masacre: mataron a la gobernadora indígena Cristina Bautista y a cuatro compañeros suyos hace apenas cuatro días. Alguien vino a prenderle fuego a la camioneta hace tres días. Ahora hay unos soldados de contraguerrilla mirándonos desde el barranco. Y acá cerca matarán un guardia indígena dentro de unas pocas horas. Uno de los curas entona una oración y otro intenta un tema de Mercedes Sosa con la guitarra.

Puedo volver a anotar lo que ya escribí antes tantas veces: que el Cauca es el nuevo epicentro del conflicto armado en el país (¿alguna vez dejó de serlo?). Que en ese departamento han matado más de cien líderes sociales en lo que va del gobierno de Iván Duque, una tercera parte de todos los asesinados en el país. Que la zona norte concentra alrededor de cuatro mil hectáreas de marihuana y otras tantas de coca, un botín nada despreciable para los grupos armados ilegales y para los legales también. Podría explicar que las rutas del narcotráfico bajan de Toribío, Miranda y Corinto, cruzan por Santander de Quilichao y remontan la cordillera occidental hacia Suárez, hacia Buenos Aires y Jamundí buscando el cañón del río Naya que las conduce directo al Pacífico. Que los indígenas han liderado una resistencia pacífica pero muy contundente contra los grupos criminales: les quitan cargamentos, les decomisan fusiles, les arrebatan secuestrados.

No obstante, me quedo con una imagen que martilla mi cabeza. Subiendo a Tacueyó volví a ver las trincheras y las estaciones de policía con mallas metálicas para repeler los ataques con granadas. Tenía ocho o nueve años y corría el año de 1996 cuando vine por primera vez a estas montañas con mis padres y mi hermano. Entonces vimos los mismos cultivos de marihuana y las trincheras, los campesinos borrachos en el parquecito del corregimiento del Palo y los buses pintados por la guerrilla y los milicianos que montaban en caballos y ahora montan en moto, pero siguen guardando sus fusiles debajo de las camas. Fue una iluminación perversa.

Sentí que estaba regresando a los años noventa, esos tiempos de nuestra gran catástrofe.

Fotografías: Ingrid Carolina Serrate.

Todas las fotos son tomadas en el río Arquía, entre Antioquia y Chocó.