Quinchía: entre el oro y los quinchos

A esos cercos de guadua coronados por la imagen de la muerte los llamaron “Quinchos”, vocablo que acabó por convertirse en el nombre de una población clave.

Con aliento Caribe

A su manera detallada y surcada de recursos literarios, el cronista Pedro Cieza de León da cuenta de la partida del conquistador Jorge Robledo desde la población de Santa Fe de Antioquia, en las riberas ardientes del río Cauca, hasta llegar a las no menos calurosas tierras del norte del Valle, en las orillas del río La vieja.

Con su pluma minuciosa Cieza de León nos acerca a los padecimientos de los conquistadores cuando subieron desde el Cauca hacia unas tierras de neblina en la que los contornos de los hombres y las cosas se desdibujaban hasta alcanzar la inconsistencia de los fantasmas.

Habían llegado a las tierras de unos indígenas pertenecientes al pueblo Caribe, conocidos como los Guaqueramaes y los Tapascos. Estos pueblos las habían bautizado con el nombre de Guacuma.

Siguiendo la voz del narrador descubrimos que cuando Robledo y Badillo arribaron al poblado Tapasco de Chiricha descubrieron unos cercos de guadua agitados por el viento, en cuyos extremos destacaban cráneos humanos.

A esos cercos de guadua coronados por la imagen de la muerte los llamaron “Quinchos”, vocablo que acabó por convertirse en el nombre de una población clave en el poblamiento del occidente de lo que hoy es el Departamento de Risaralda.

A su paso, las huestes conquistadoras oyeron hablar de ricos tesoros enterrados por los indígenas en cuevas naturales o en socavones cavados por ellos en los cerros que circundan el lugar.

Esos relatos perviven hasta hoy, cuando una nueva fiebre del oro amenaza el equilibrio ambiental de la zona.

“Nos vamos a quedar sin agua”, dice Alirio, un campesino cincuentón que mira con aprensión como se multiplican las formas de explotación minera en sus territorios.

“Quiero forrarme de plata” declara Rigoberto Largo, un hombre de acentuados rasgos indígenas que sonríe y muestra la que parece ser la prueba física de su voluntad de enriquecimiento: Un diente de oro.

No todo lo que brilla es oro

Así ha transcurrido la historia de Quinchía desde el paso de los conquistadores europeos hasta el arribo de las empresas trasnacionales en el siglo XXI: Entre el miedo y la codicia. Entre el escepticismo y la esperanza.

Pero no todo lo que brilla es oro en esta población que se precia de levantarse una y otra vez desde sus propias cenizas.

Gabriel Guapacha es uno de esos hombres fornidos y montaraces que un día abandonó el azadón y el hacha para dedicarse a conducir una motocicleta en la que presta un servicio de transporte informal hacia veredas como Mapura, La Loma y El Callao.

De regreso a la cabecera municipal, Gabriel hace un alto en el camino para tomar un refrigerio en una fonda caminera. Una fotografía en tono sepia de El Caballero Gaucho preside el lugar, cuya decoración es, de hecho, una estampa de otro tiempo: una lámpara caperuza para los frecuentes apagones nocturnos, un mostrador en el que se exhibe cera para pisos de madera, sal de frutas para el guayabo y la indigestión, agujas capoteras para coser costales, paquetes de cigarrillos, botellas de aguardiente amarillo, purgantes para animales, pastillas para el dolor de cabeza, botas pantaneras y condones.

Desde lo alto de un mueble de madera reinan un computador portátil y un tocadiscos marca Sanyo que luce como nuevo después de medio siglo de uso. Los dos son los responsables de que la música no pare de sonar en esta fonda que ostenta el nombre de Pescador, Lucero y Río. Está ubicada a la orilla de una quebrada de aguas rumorosas de la que algunos vecinos sacan barbudos, corronchos y sabaletas.

En noches sin luna los bohemios se plantan en la puerta a contemplar las estrellas dibujadas sobre un cielo límpido que se encarga de remover el rescoldo de sus nostalgias.

Las canciones de Nano Molina, Óscar Agudelo, Tito Cortés, Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas, humedecidas con unos tragos de aguardiente se encargan del resto.

Ese es el momento en que Gabriel Guapacha enhebra la aguja de los recuerdos y empieza a tejer su historia.

“Todos mis antepasados recorrieron estas tierras al derecho y al revés en busca de fortuna. Mis abuelos Nicanor y Seferina tumbaron monte para sembrar yuca, maíz y plátano hasta convertirse en sembradores de café. Mis papás Genaro y Matilde se enterraron en los socavones en busca de oro. A veces lo encontraron y lo perdieron con la misma rapidez. Entonces volvieron a ensayar la agricultura con nuevos productos: aguacate, lulo y mora, hasta que los bajos precios, las plagas y los especuladores acabaron con sus ilusiones”.

A todo lo largo de su brazo y su antebrazo derecho, Gabriel luce un tatuaje de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que según él, lo ha salvado de todos los peligros imaginables en estos caminos.

“Desde niño me he encontrado con toda clase de malandros: de día y de noche. Me he cruzado con guerrilleros, paramilitares, traficantes de oro, ladrones de ganado y unas cuantas joyas más. Y siempre he salido sano y salvo para contar el cuento. Es que como la tierra de Quinchía es tan rica en recursos de la tierra y la minería, desde los tiempos de los conquistadores siempre ha atraído aventureros de todas partes del país y del mundo. Hoy nada más se vive una situación muy complicada. Todo el mundo piensa en explotar pero a nadie se la ocurre aprovechar parte de esos recursos para apoyar a los campesinos con sus cultivos o patrocinar a las personas que trabajan con los adornos de oro. Cosas de esas que nos mejorarían la vida a todos en otros campos. Es que, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro.”.

En las rutas de la memoria

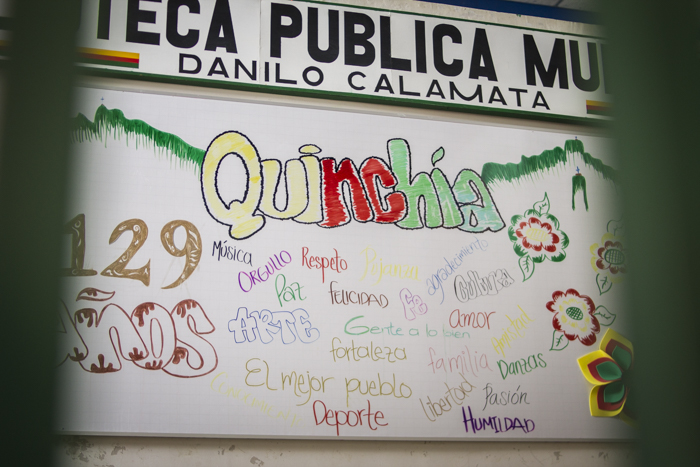

Diana Marcela Ladino y María José Correa son las responsables de la biblioteca de Comfamiliar Risaralda en Quinchía. Oriunda del municipio, la primera y llegada de Antioquia la segunda, cada una a su estilo ha encontrado el modo de hacer de su labor cotidiana una ruta de aproximación al enorme legado histórico, social, económico y cultural de su comunidad.

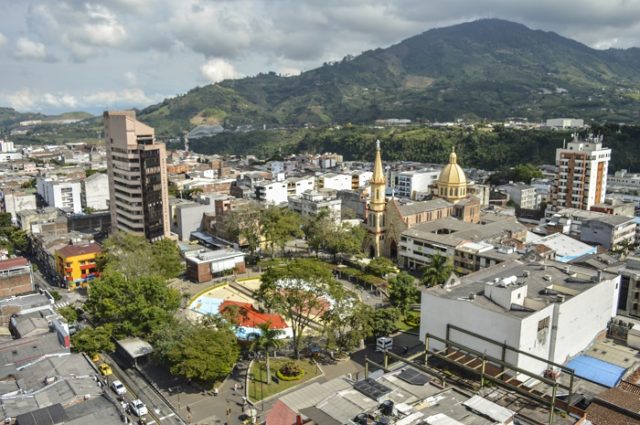

Para Diana Marcela, el incendio del templo parroquial y el inmediato inicio de las tareas de recuperación expresa toda una parábola.

“Era casi la media noche del viernes 16 de noviembre de 2016 cuando todos nos vimos sacudidos por el resplandor y las llamas que se veían salir del templo San Andrés Apóstol. Si al comienzo hubo pánico, en pocos minutos el pueblo se unió en la tarea de ayudarles a los bomberos a apagar las llamas. Y si al final el incendio destruyó el templo casi en su totalidad, lo bonito vino después: De todas partes empezaron a surgir iniciativas para su reconstrucción. Apenas quince meses después, aunque todavía falta mucho trabajo, la gente empieza a ver cómo ese espacio de oración y de encuentro vuelve a la vida, como en el mito aquél del Ave Fénix”.

Construida en el año de 1855, la iglesia tuvo varias reparaciones, algo que a Diana se le antoja un símbolo de lo que ha sucedido con Quinchía a lo largo de los años.

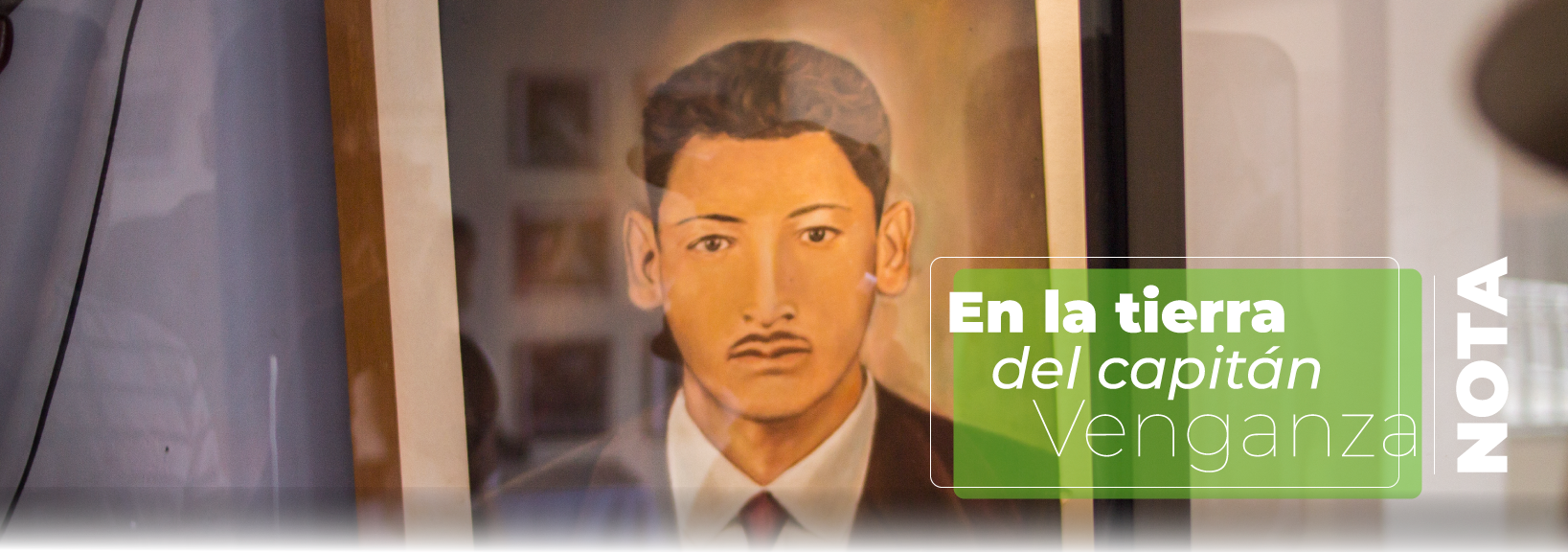

“Como sucede con tantos municipios de la región, en mi pueblo hemos tenido que pasar por cosas muy duras. Aquí cometió sus fechorías el Capitán Venganza, durante la violencia entre liberales y conservadores. Después sería la gente del Epl, con el sanguinario Leyton a la cabeza. Más tarde veredas enteras fueron arrasadas por los paramilitares, hasta la infamia de la llamada Operación Libertad, cuando el 27 de septiembre de 2003 unas ciento veinte personas fueron retenidas y acusadas de complicidad con las guerrillas. Después se supo que todo había sido un montaje, pero ya muchas vidas habían quedado arruinadas. Esa es una injusticia que nuestra comunidad nunca olvidará.”

Entre las personas que perdonan pero no olvidan está Gloria Eunice. Para la época de la Operación Libertad cursaba estudios de derecho en la Universidad Libre de Pereira. Ese día vio como un grupo de cuarenta policías irrumpió en la casa de su abuelo materno, Gilberto Cano Bolívar. El viejo se desempeñaba como concejal después de haber sido alcalde de la localidad.

“Se lo llevaron con las manos atadas a la espalda con una soga, como a un criminal” diría Eunice después con el alma y la voz rotas por la humillación. “Mi abuelo, a quien le decían Cachaco murió en 2015 a los 86 años y estuvo preso durante veintidós interminables meses. Cincuenta y siete años de su vida los consagró al servicio público, y así le pagaron”.

Junto al drama de Cachaco los parroquianos de Quinchía evocan otro igual de doloroso: el de José de los Santos Suárez, un campesino ciego a quien acusaron de fabricar explosivos para la guerrilla, aparte de brindarles alojamiento y comida.

Destrozado, José de los Santos murió en 2010, a los sesenta y dos años. Junto al suyo, también se recuerdan los nombres de Martiniano Manso- sí: Manso-, Wilfrey García, Arlés Ocampo, Eduardo Castro y Aldemar Tusarma, estos tres últimos asesinados.

En el pueblo todavía se comenta que los paramilitares del Bloque Simón Bolívar participaron en algunos de estos crímenes.

“Pero, con todo y eso, en Quinchía siempre sabemos reconstruirnos, igual que en el caso del templo de san Andrés Apóstol”, sentencia Diana Marcela ante un grupo de líderes comunitarios que aguardan turno para utilizar los computadores de la biblioteca.

La palabra que sana

Cada vez que puede, María José Correa toma su maleta llena de libros y parte en busca de un jeep o una moto que la lleven hacia alguna vereda donde siempre la esperan con un buen desayuno o un “algo”, un refrigerio que a veces parece otro almuerzo: es la forma como los campesinos le agradecen un ritual que ha mejorado en mucho sus vidas, en no pocos casos rotas por la violencia.

“La gente espera la llegada de María José y sus libros con una alegría que no pueden imaginar los que siempre han vivido entre las comodidades”, asegura María Elvia, una profesora nacida en Aguadas, Caldas, que ha trabajado en regiones tan dispares de Colombia como el departamento del Cauca, el Quindío y Córdoba.

“Hay que vivirlo para comprenderlo”, dice desplegando las páginas de un libro titulado Los amores de Afrodita. Con sus historias les ayuda a los jóvenes de Quinchía a comprender sus propias vivencias del amor y la sexualidad.

“Desde mi propia experiencia como maestra he podido ser testigo de la forma como el contacto con los libros, la música, las artesanías y los museos obra como un elemento de sanación para las personas y las comunidades. Estoy convencida de que esa capacidad para la creación y para valorar las producciones del espíritu es una de las cosas que les han permitido a los quinchieños sobrevivir a tantos infortunios. Uno los ve y siempre parecen salir más fortalecidos para el siguiente desafío”.

Recorriendo las calles y los campos de Quinchía al visitante no le faltarán razones para entender el optimismo invencible de María Elvia.

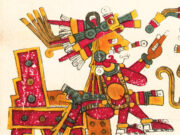

En la casa de Xixaraca

Xixaraca era el dios del bien entre las tribus Anserma. Según los relatos de los pueblos aborígenes, la divinidad habitaba en la cima del cerro Karambá, hoy conocido como Batero. Por eso el Museo Arqueológico de Quinchía, ubicado en la Casa de la Cultura, lleva ese nombre. Pequeño, pero bien organizado bajo patrones técnicos de conservación, el Museo de Xixaraca supone un viaje a los orígenes de pueblos que desarrollaron valiosos avances en la explotación de las minas de sal y de oro, así como en la orfebrería y la filigrana. De hecho, los artesanos que hoy se agrupan alrededor de varias organizaciones son herederos directos de esa tradición.

Y miren por dónde : para completar el mito de Xixaraca y restablecer de paso el equilibrio cósmico, tradiciones campesinas posteriores sostienen que en la base del Cerro de Batero, en una cueva guardada por el diablo en persona, yacen tesoros de fábula enterrados por los europeos desde los tiempos de la conquista.

La Historia local da cuenta de que el museo empezó a nacer en 1979, cuando un grupo conocido como Cabalonga, encargado de la parte documental en el club científico del Instituto San Andrés se dio a la tarea de rastrear documentos y piezas de orfebrería entre las tantas que abundan en la zona.

Una década más adelante surgió un grupo ecológico liderado por Jorge Gómez, para la época gerente del Comité Municipal de Cafeteros. A través de un trabajo conjunto con Fernando Uribe, director de la Casa de la Cultura, plantaron los cimientos de una memoria escrita en el barro en el oro y en las piedras de esta zona en la que abundan los apellidos Trejos, Largo, Bueno y Tapasco, para mencionar solo algunos de los grupos familiares ligados a esta población que a lo largo de su historia ha cambiado de sitio varias veces.

El signo de la errancia.

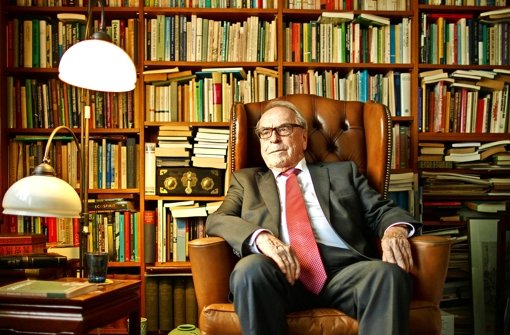

El historiador Alfredo Cardona Tobón y el escritor Jaiber Ladino son, como quien dice, memoria viva de estas tierras. El primero desde el relato documental y el segundo mediante los recursos de la ficción, nos han aproximado al trasegar de unos hombres y mujeres empujados montaña abajo y montaña arriba por la necesidad y por la ambición. O por el puro y duro desplazamiento forzado.

A través de sus relatos, el lector puede asomarse a las múltiples formas de la errancia.

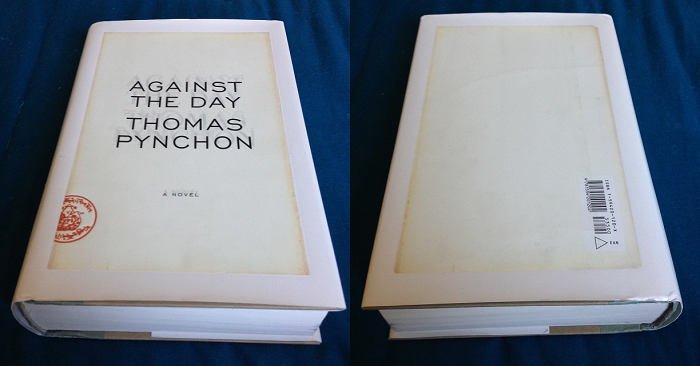

Con solo los títulos de los libros de Cardona Tobón y sus coequiperos el viajero puede armarse una ruta que lo lleve del pasado al presente y viceversa, en un perpetuo viaje de ida y vuelta: Quinchía Mestizo; Ruanas y Bayonetas; Indios, curas y maiceros; Los caudillos del desastre; Historia y Memoria. Guiado por la pluma de Cardona Tobón el visitante inquieto puede enterarse de la tozudez con que los curas se opusieron a la construcción de una carretera que conectara a Quinchía con el resto del país, convencidos de que por esa vía rudimentaria irrumpirían en la aldea todas las formas conocidas del pecado, empezando por la bíblica sodomía.

Transitando otros caminos en pos de idéntico objetivo, Jaiber Ladino ha trasladado al mundo de la ficción poética los hallazgos acumulados en una infancia vivida en las tierras de los Ansermas, los Tapascos, los Irras y los Guaqueramaes. Si bien no aparecen de manera explícita, libros como Las aventuras de la Barranquero, Andago y La línea K devienen claves para acercarse por otros linderos a la cosmovisión que corría por la sangre a veces apacible y en otras turbulenta de sus mayores.

Allá en el rancho grande.

Es curioso: a los mercados donde comercializaban el oro y la sal los indígenas de esta zona los llamaban “Tianguez”, un vocablo casi idéntico a “Tianguis”, los mercados populares que los fines de semana se toman la Ciudad de México en nuestros días.

Pero esa búsqueda nos metería en un berenjenal que podría terminar en la letra de un corrido como Allá en el rancho grande, que no para de sonar en la fonda Pescador Lucero y Río donde Roberto Guapacha dirime los pleitos con sus nostalgias.

A lo mejor las cosas empezaron cuando el dios del bien y el diablo se repartieron las partes alta y baja del cerro. En esas fechas situadas antes del inicio del tiempo podrían situarse los orígenes de lo que fue Guacuma y más tarde se convirtió en Quinchía.

La partida de nacimiento dice que mediante ordenanza número 5 del 12 de marzo de 1919 el municipio cobró vida civil.

Pero ese ya es más un asunto de notarios. Porque hoy muchas cosas esenciales del pueblo siguen palpitando en un lugar del tiempo y el espacio ubicado entre el oro y los quinchos.