I

Mi canto unido a otras voces, va del Caribe a la Patagonia, de las costas del Pacifico a las playas del Atlántico, a socavones mineros, a suelos con olor a tierra labrantía, golfos, islas y bahías.

Sí, que mi canto se escuche en la Patagonia barrida por el gélido viento.

Mi canto hará ecos de voces brisando la mole gigantesca de los Andes,

en laderas hechas terrazas en los cerros, en las altas planicies de llamas,

alpacas, guanacos y vicuñas, donde solo la papa madura.

Dibujando en laderas el nacimiento de ríos y quebradas

Y el prodigio de manos regándola de sembrados;

Agitando en valles, sabanas y esteros, soles que encandilan,

Llaneros altivos, arreando recuas de ganado,

venciendo ríos tempestuosos, pescando sueños,

colmando ilusiones…

América mestiza: que mi canto escuche:

el rumor del viento sobre heladas corrientes marinas, cabalgando a lomo de montañas, refrescando selvas, bosques, ríos turbulentos; formando a su ritmo bancos de niebla, nubes henchidas de gotas prestas a regar sembrados.

II

Canto eurítmicos arpegios de admiración a mujeres y hombres humildes, indígenas, negritudes, mestizos, conquistadores de rincones recién poblados.

Seres que laboran día a día, sol a sol, logrando frutos que van a enriquecer las despensas propias y extrañas.

Canto al tejedor de coronas, en orquídeas bordando inspiración,

e hilando sinfonía de colores, ramos de ilusión caminante silletero,

redentor de hambres de amoroso pan y de calor.

Cantemos al sol esplendoroso que no llega al oscuro minero del salitre, marchitas manos arañando socavones para extraer del vientre andino el metal precioso que alimentará al crisol, al obrero de negras pesadillas y al imperio de riquezas mil.

Mi voz es la voz de los pamperos, entre pampa y firmamento cabalgan la llanura inmortalizando el mate y el churrasco. Sureña tierra de Martin Fierro gaucho fiero, de Borges oyendo poesía de Carriego y tango de los arrabales de su ciudad puerto de europeos expulsados por la guerra, de Sarmiento, Hernández y Lugones.

Mi canto toca las fibras de la pequeña Uruguay el de las puertas abiertas al migrante.

El bien llamado “ciudad gigante con rancho agregado” que puso a llorar al gigante carioca asestándole el Maracanazo.

De su suelo se nutren millones de reses y de ovejas pastando en ondulantes praderas, mientras su boca exhala tangos con sabor a mate.

Con mi canto arrullo a los cariocas, de potencial agro y míseras favelas de espíritu alegre.

Danzarines de futbol a ritmo de samba por anchas y arenosas playas en soles desenfrenados como su entusiasmado vigor.

En su carnaval de fiestas callejeras:

disfraces moviéndose a ritmo de música en coloridos carros alegóricos.

Que mi canto se escuche en Ecuador el país del Cotopaxi y su bulevar de volcanes encendidos, el pequeño país de costeros pantanos de manglares.

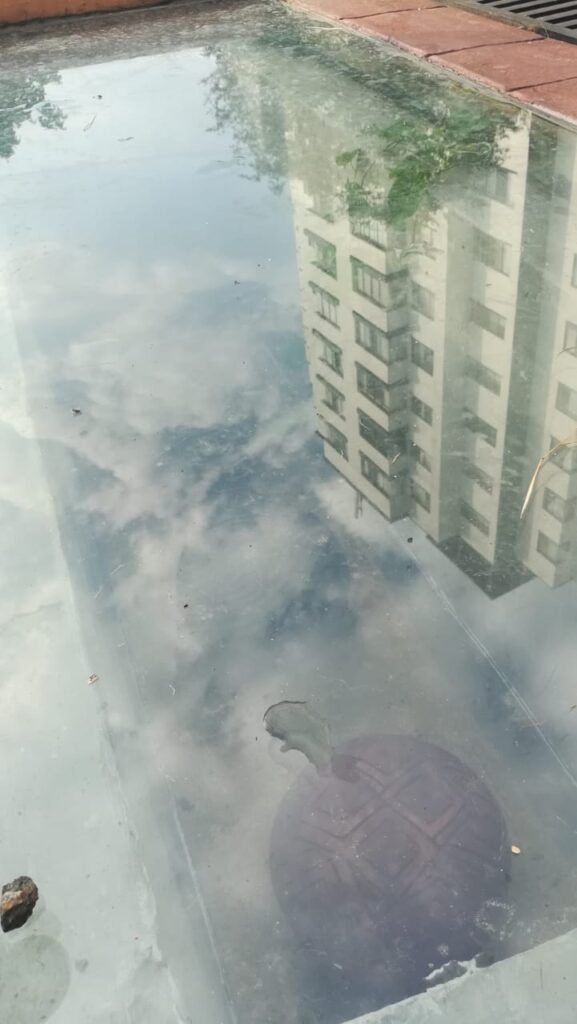

Y mirada oteando las tortugas de Galápagos y el prodigioso cementerio de Tulcán.

Y a sus labriegos arando minifundios de banano con aroma de café y cacao.

Mi canto para ti turístico Perú, el que fuera centro del gran imperio Inca

Por cuyo cielo vuela el cóndor majestuoso sobre la Ciudad perdida de Machu Picchu.

Y sus lugares de sonoros nombres: Cusco, Arequipa, Ayacucho, Huancayo, Cajamarca, Piura, Huánuco, Chiclayo y Lima con alma de tradición.

Elevemos nuestras voces lastimeras por la Amazonía, la de tribus olvidadas

Y saberes ancestrales, bañada por el río madre serpenteando la selva, desaguando en mar adentro su dulzura. A ti Amazonas, pulmón asediado, deforestado e incendiado.

La tristeza de mi canto es llanto para la tierra de Bolívar, libre de la bota gringa esclava de su sino, la codiciada:

por su oro negro sembrado en entrañas de Maracaibo, y ocupando del Orinoco sus riberas, elevando los ojos al salto del Ángel custodio de las mesetas de arenisca de su selva tropical.

Mi canto es además de al sol de los venados

que dibuja de arreboles la Orinoquia

para la tesonera gesta del llanero altivo

quién con maracas, capacho, cuatro y arpa

colorea los aires de pasajes y joropos,

mientras nutre la despensa de sus patrias.

Mi canto no es solo para el silencio,

presagio de insondables voces,

es para las bordadoras de Isla Negra,

donde Neruda inició su poesía.

Ellas con su colorido sueño de lana mágica recrean de Chile las costumbres aldeanas.

Franja costera de viñedos, cobre y desierto de Atacama; sufriente pueblo de dictadores embelesados con órdenes imperiales

estrenadas a sangre y fuego.

Mi canto es además del pájaro campana

himno fulgente del pueblo guaraní,

para la pródiga región del Chaco

codiciada también por el águila imperial

pero que altiva conserva su nativo idioma

Y muestra al mundo sus cataratas de Iguazú.

Mi canto trepa a las alturas andinas

con verdes retazos en frutos de la tierra.

Para el lago de los pumas de piedra, Titicaca

corazón palpitante del altiplano peruano- boliviano,

donde los uros en balsas de totora

Pescan y tejen su vivir en flotantes islas.

Mi canto recorre las montañas que en cosecha

luce su esplendor, sinuosa zona cafetera

abierta a golpe de hacha y de machete

por colonos quienes levantaron pueblos,

con rumor de serenatas, donde chapoleras

desgranan frutos que nutren de divisas la nación.

III

Mi canto, tu canto, nuestro canto, Cortejo de amor, vida, esperanza,

Es voz de aliento y rebelión, es bálsamo

Luz del proletario, es senda, es grito, es lumbre.

Es lava ardiente que lanza su red para atrapar salarios

en el mar revuelto de la explotación.

Seguiremos cantando con indeclinable brío al son de cumbias, bambucos, chacareras, sambas, joropos, tangos…que seguirán Sonando por selvas, montañas y valles, sabanas y esteros ríos y llanuras, mares y pampa, nevados y tórridos llanos y el país de la canela.

América tórrida y nevada, de razas altivas,

fieles guardianes de selvas, costas, mares y manglares.

Mi canto no cesará, algún día aturdirá al orbe

con melódicos gritos de autonomía soberana.