En casa de Alirio la hospitalidad se da por partida doble

Por, Martha Alzate |

Alirio es un campesino sencillo, que carga sus años sobre las líneas de sus ojos rasgados, ojos que son como yo imagino los de los armadillos, esas criaturas laboriosas y firmes, hechos de yerba y barro, de la misma materia que se ha forjado su concha amalgamada a fuerza de sol y lluvia; pacientes en la siembra de la semilla, a la espera de que la arcilla fértil les devuelva, desde su amor de madre primigenia, su esfuerzo transformado en flores y frutos.

A este hombre de campo lo habíamos conocido antes, pero en esa oportunidad yo no pude estar presente. Así, mis primeras nociones sobre él las tuve a la distancia, a través del texto y las fotos que publicamos en nuestro portal, tal vez en el frío invierno bordolés de finales del 2018, no lo recuerdo con exactitud.

De ese tiempo francés me traje la sonoridad de un idioma en el que apenas navego con dificultad, como tragando bocanadas de agua en cada palabra mal dicha, en las frases conjugadas en tiempos incorrectos, que se me vienen a la boca como grandes olas que debo sortear, masas húmedas sobre las que discurre mi pensamiento y mi deseo de decir, y que se hacen más grandes en la medida en que lo que quiero expresar deviene complejo.

Francia me dejó también un par de buenos amigos, a quienes quise atar a mi vida alentando en ellos el deseo de venir a verme y, de paso, conocer o volver a Colombia.

Pues fue así como en enero de este 2020, que empieza cargado de incertidumbres en todos los niveles, y con mi corazón en zaranda, recibí la visita de mis amigos franceses más queridos.

Pensé, porque así me lo pidieron, que llevarlos donde Alirio sería una buena alternativa para darles a conocer el proceso de un producto que consumen copiosamente en el continente europeo, pero con el cual difícilmente pueden tener un contacto directo, ausentes como están por su condición de localización geográfica de las veleidades del exuberante trópico.

Nuestro encuentro con este campesino, de rostro curtido y pecas en las manos, tuvo entonces como objeto realizar una incursión en el mundo del cacao. Él nos recibió en su propiedad, ubicada en la vereda La Argentina del municipio de Marsella.

Para llegar a ella desde Pereira es obligado recorrer una vía rural, que por momentos deja de ser apenas un carreteable y se convierte en una suerte de trocha.

Circulando por allí no pude evitar considerar que, visto desde los ojos de un francés, acostumbrados como están a la infraestructura vial mejor construida aún en los recodos más lejanos de su país, esta ruta venía a ser parte de una aventura algo más que extrema, extraña.

Sabían, porque conocían Colombia desde antes, que este es un país precario, donde la gente sobrevive en condiciones que para ellos serían impensables. No obstante, por más que se tenga una idea más o menos certera de las sorpresas que nos depararán los caminos rurales de esta porción de América, siempre la realidad nos arrasa, nos sobrepasa con situaciones absurdas, con parajes imposibles de prefigurar.

Después de abandonar la carretera que se desliza por momentos proyectándose hacia los meandros del río Cauca, llegamos a una casa simple pero completa en toda la extensión de la palabra; digna por su limpieza y organización, entera porque en ella habitan en armonía Alirio y su mujer, con una nieta que quiere estudiar agronomía en la gran ciudad para poder ayudarles a sus abuelos con las labores de la finca.

Alirio es un líder natural. Sentado en la mesa de madera rústica de su vivienda de campo, casa pintada de un color verde cuya tonalidad ayuda a configurar un estado de ánimo esperanzador, nos explicó su proceso.

El cacao es, más que una fuente de supervivencia, un estilo de vida para estos campesinos agrupados en la Asociación Choco Rico, cerca de 60 cultivadores en todo el municipio de Marsella y más de 1.200 en una región ampliada que abarca hasta el Chocó.

Una manera de ser y estar en el mundo, se podría decir.

La posibilidad que tienen hoy de vivir dignamente de sus cultivos plantados en parcelas de entre una y cinco hectáreas, ha pasado por varias vivencias y reflexiones.

Estas fueron zonas cafeteras de las que les tocó irse cuando vino la crisis del grano.

Volvieron después de vivir en otras regiones del país, para encontrar que los pisos térmicos habían sido drásticamente modificados por el cambio climático. Arribaron de regreso a sus propiedades rurales para enfrentar una pregunta existencial: y ahora, ¿qué?

El café dejó de darse porque el calor abrasó los suelos más bajos, y además, al tiempo, poco antes o poco después, da igual, se convirtió en un producto poco rentable del cual no era posible vivir dignamente.

Para esta cuestión definitiva Alirio tuvo una respuesta: el cacao, es lo que él sabía hacer. Y empezó con paciencia a tejer una red de pequeños propietarios, que, como él, requerían de una salida para conservar la autonomía que les da el hecho de ser amos en su tierra.

Aunque pobres, son dueños de sus parcelas, y poseen la certidumbre, y además la ventaja, de poder vivir de sus terruños, y algo no poco despreciable, de contar con la forma de garantizarse la soberanía alimentaria.

La entrevista estuvo también cruzada por ese intercambio de miradas, y no me refiero solo al movimiento, de los ojos rubios a los morenos tiznados por el sol, sino a los mundos mentales a través de los cuales se iban desplazando los unos hacia los otros.

Espiritualidades disímiles y difícilmente conciliables, pues provienen de experiencias fundantes que definieron desde muy temprana edad su aparato cultural, el compendio de normas que constituyen lo que está bien o mal, lo que es aceptable, agradable, conveniente o no negociable.

Me sentí ubicada esa mañana en medio de esta permuta cultural, dispuesta como un enlace, una interfaz que corregía los breves desvíos de unos y otros, para volver a encajar la conversación y el flujo de preguntas y respuestas que circulaban sobre la mesa que, hecha de tablones toscos, vino a convertirse en una especie de barco anclado en un puerto intercontinental.

Mazorca, nos dijo Alirio que se llamaba el cacao cuando ya está maduro, y nos abrió ese fruto prodigioso, del cual sobresalían unos granos rodeados por una fina pelusa blanca.

Dispuesto así, en proverbial desnudez, el cacao parecía una tentadora guanábana color marrón.

Nos contó, haciendo uso de su voz profunda de hombre añejado por los vendavales más diversos, que son los granos los que se muelen para obtener la base que después vendrá a convertirse en pastillas para preparar bebida, o en trozos para llevar directamente a las papilas gustativas.

Su mujer, en la cocina de estilo campesino -hermosas las dos, mujer y habitación, férreamente apegadas a una simple identidad-, nos hizo la demostración de la molienda en una máquina tradicional, una multiusos que también sirve para triturar el maíz para las arepas.

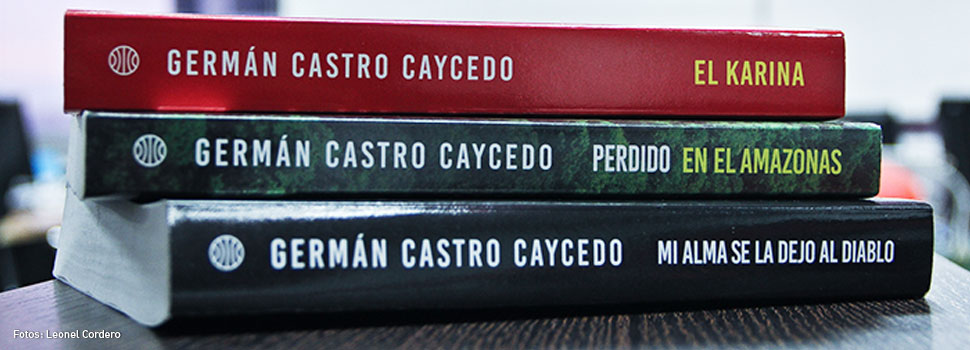

Llegó el momento en el que se sirvió el desayuno montañero que los anfitriones de casa quisieron ofrecer a los visitantes. Una abundancia que provino de su manera generosa de compartir lo que se tiene a la mano, aquello que es lo mejor de que se dispone: un plato compuesto por huevos pericos, arepa, aguacate, y una taza de chocolate, hecho con el cacao que cultivan Alirio y sus compañeros, y que procesan en una planta en Pereira tanto para las ventas locales como para atender a sus clientes internacionales.

Los franceses me miraron desconcertados, eran las once de la mañana, y preparaciones tan copiosas están totalmente desacostumbradas en su país, incluso en las primeras horas del día. Además, ellos no tienen el hábito de tomar alimentos entre comidas, son rigurosos con los horarios, pero, por supuesto, no querían desairarlos.

Entonces, mi función de interfaz se puso a prueba y tuve que tomar una opción salomónica: les pedí que solo sirvieran dos porciones y que todos podríamos compartir.

Rápidamente se hizo evidente que aquella carga calórica tendría que ser asumida por nuestros compañeros hombres, puesto que las mujeres presentes fuimos incapaces de acceder a tales manjares. No hay que olvidar que estas meriendas fueron concebidas para proveer a los campesinos de las energías requeridas para sus arduas jornadas en el tajo.

Varios días después todavía nos reiríamos al recordar el día en el que estos amigos extranjeros tuvieron que almorzar doble.

Pero como dicen los viejos sabios, hay ocasiones en las que es mejor comer dos veces que dar explicaciones.

Fotografías de la finca de Alirio