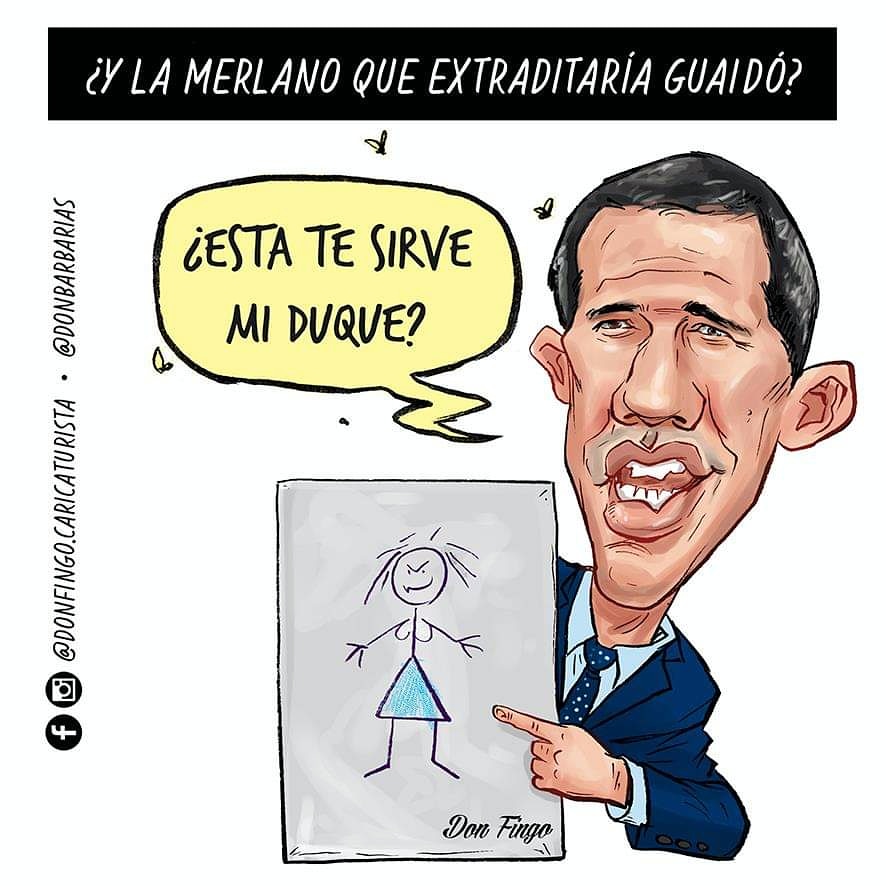

Caricatura de opinión: ¿Y la Merlano que extraditaría Guaidó?

Si estás interesado en recibir las novedades semanales de La cebra que habla, envíanos tu número de WhatsApp y/o tu correo electrónico a [email protected]

Si estás interesado en recibir las novedades semanales de La cebra que habla, envíanos tu número de WhatsApp y/o tu correo electrónico a [email protected]

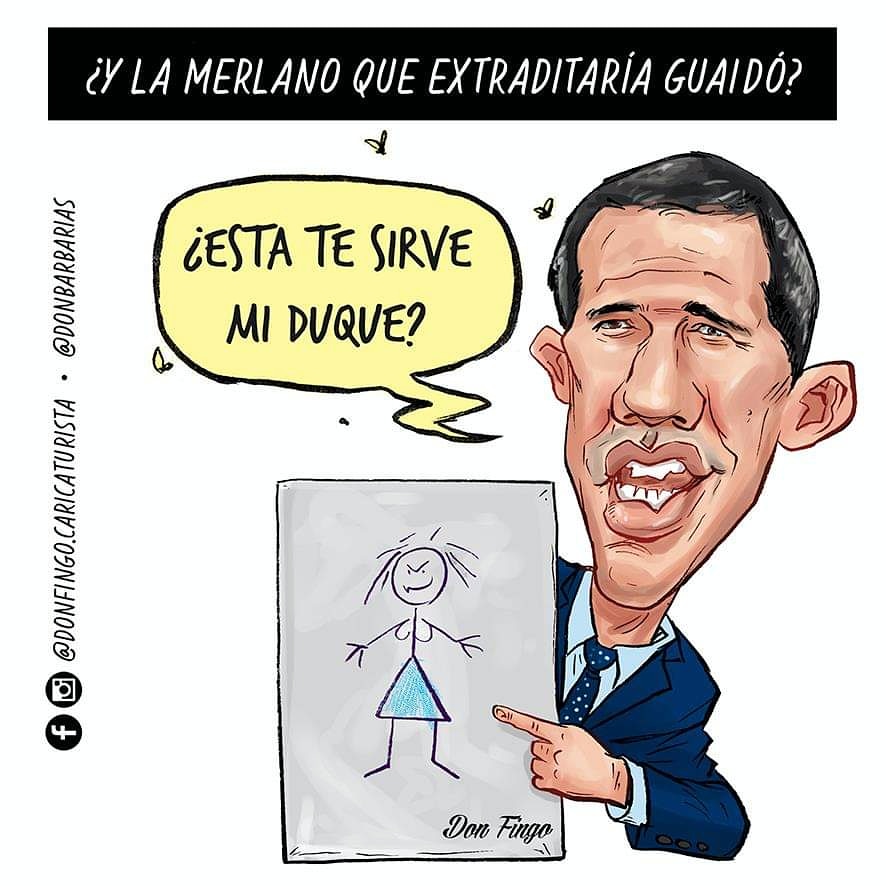

Para celebrar los 53 años de Risaralda este 1 de febrero, compartimos con ustedes historias, crónicas y algunos videos relacionados con los 14 municipio del departamento.

Pereira: capital de Risaralda, “la trasnochadora, querendona y morena”

Bolívar conoce como nadie las rutinas de estos jugadores de ajedrez que llegan todos los días a trenzar sus partidas con la puntualidad de quien se sabe partícipe de un ritual que una parte de la ciudad espera.

Apía: “el corazón del viento”

Esos andariegos eran los nietos y bisnietos de los colonos antioqueños que llegaron bordeando la cordillera y se asentaron sobre una ladera azotada por los vientos, en la que plantaron en principio maíz, yuca, y fríjoles, la base de una dieta que complementaban con las gallinas y los cerdos criados en el corral.

Balboa: donde el el Rey habita en lo Alto

Hubo quien dijo, al contemplar el pueblo desde la cima donde se asienta Belálcazar, que el caserío escalonado sobre la loma parecía una máquina de escribir.

Belén: “la Villa de los Guayacanes”

Fue el 10 de agosto de 1890 cuando entre esos andariegos cobró forma la idea de fundar un pueblo que les permitiera poner fin a sus afanes.

Dosquebradas: municipio industrial

Al finalizar los años ochenta del siglo XX era posible ver una romería de mujeres subiendo a pie la cuesta de La Popa a eso de las cinco y treinta de la mañana.

Guática: la tierra del cacique Guaticam

En los libros de historia se dice que el primer asentamiento fue fundado en 1537 por un pueblo indígena comandado por el cacique Guaticam. Pertenecían a la familia Anserma, a su vez un ramal de los caribes.

La Celia: en el nido de las águilas

Según relatos bastante difusos, los ejércitos de Robledo habrían pasado por allí, bajando después a fundar Cartago Viejo y Cartago Nuevo, es decir, la actual Pereira y la actual Cartago.

La Virginia: “el Puerto Dulce”

Para Bernardo Arias Trujillo, Sopinga es el lugar donde la mañana ostenta “sus alas de colores en arcos luminosos”. En ese tono exaltado por la contemplación del paisaje está narrada su novela Risaralda, el más visitado instrumento de ficción cuando alguien quiere aproximarse a la esencia de lo que ha sido La Virginia, tanto en su aspecto mítico como su devenir histórico.

Marsella: “la Villa Rica de Segovia”

La localidad de Marsella es todo un enclave agrícola y ambiental que ya en los tiempos de la fundación le mereció el nombre de Villa Rica de Segovia

Mistrató: “Ríos de muchas loras”

Aunque muchos se habían pasado a la fe de Cristo y habían bautizado a sus hijos con nombres como Jesús, María y José, para no hablar de los apóstoles, a nosotros nos tocó salir corriendo un día, perseguidos por unos cien indios en pelotas, que no querían saber nada de los blancos en sus territorios.

Pueblo Rico: Crisol Triétnico

Los protagonistas de esta historia venían, como quien dice, de regreso. Se habían adentrado en las selvas del Chocó siguiendo la ruta de Guática, Mistrató y Belén de Umbría.

Como tantos otros, acudían al llamado de las riquezas minerales que desde la llegada de los primeros conquistadores habían adquirido proporciones de leyenda.

Quinchía: “la Villa de los Cerros”

A esos cercos de guadua coronados por la imagen de la muerte los llamaron “Quinchos”, vocablo que acabó por convertirse en el nombre de una población clave.

Santa Rosa de Cabal: “la ciudad de las Araucarias”

De momento, aprovecharon el agua y la fertilidad de la tierra, hasta que el 28 de agosto de 1844 el presidente de la República expide la ordenanza mediante la cual el poblado de Santa Rosa entra a pertenecer al Estado Soberano del Cauca.

Santuario: “La Perla del Tatamá”

Pero gracias a Dios esos fueron otros días. Ahora Santuario se reinventa la vida y en eso tienen mucho que ver los recursos de quienes regresaron del exterior y se dedicaron a mejorar fincas y abrir negocios

Si quieres conocer más contenidos relacionados con los diferentes municipios de Risaralda, pon en el buscador del portal de La cebra que habla, el nombre del municipio del que quieres conocer para que veas los contenidos.

Si estás interesado en recibir las novedades semanales de La cebra que habla, envíanos tu número de WhatsApp y/o tu correo electrónico a [email protected]

Crisis y Crítica es un grupo de pensadores que desarrollan actividades en diversos campos de las ciencias humanas y desde diferentes lugares de América. Estamos publicando apartes de sus intervenciones en la Feria del Libro de Guadalajara 2019 a través de cinco entregas, ésta es la última publicación, al finalizar el texto encuentren un enlace a las anteriores.

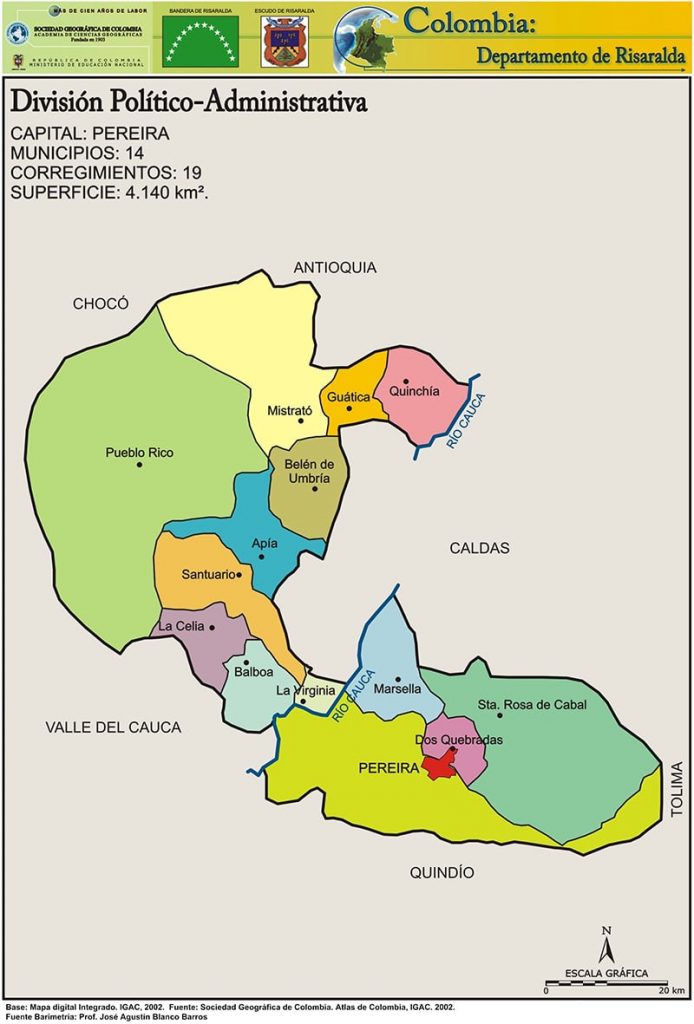

LA BESTIA QUE SE DEVORA A SÍ MISMA

Continuando con las entregas sobre Crisis y Crítica, y el grupo de intelectuales reunidos por el escritor Eduardo Subirats bajo el nombre de Circuit Circus, presentamos ahora un ensayo escrito por Samuel Kruchin. Samuel es arquitecto, sus primeros trabajos datan de la década de los años ochenta del siglo anterior, y ha desarrollado diferentes proyectos de urbanismo y conservación arquitectónica; entre ellos recientemente una biblioteca para la Capobianco House en São Paulo.

En esta ocasión Samuel nos habla sobre la propuesta antropofágica de Oswald de Andrade, y su particular ser o no ser (Tupi, o no Tupi), y hace un recorrido por diferentes momentos del desarrollo de la intelectualidad brasileña en función de esta postura de la antropofagia, todo ello asociado a las etapas que ha ido siguiendo en este país la modernidad.

La conclusión nos deja enfrente a un escenario desconcertante, el de la autofagia. En este mundo contemporáneo de la sociedad del espectáculo y de la hiper individuación, la antropofagia se ha transformado en autofagia. No se trata ya de devorar al otro, ahora nos comportamos tal vez como aquella serpiente mitólogica, el ouroborus, ensimismados como estamos en la contemplación de nosotros mismos.

(VI)

AUTOFAGIA: DE LA DEVORACIÓN AL DELIRIO

Samuel Kruchin (São Paulo)

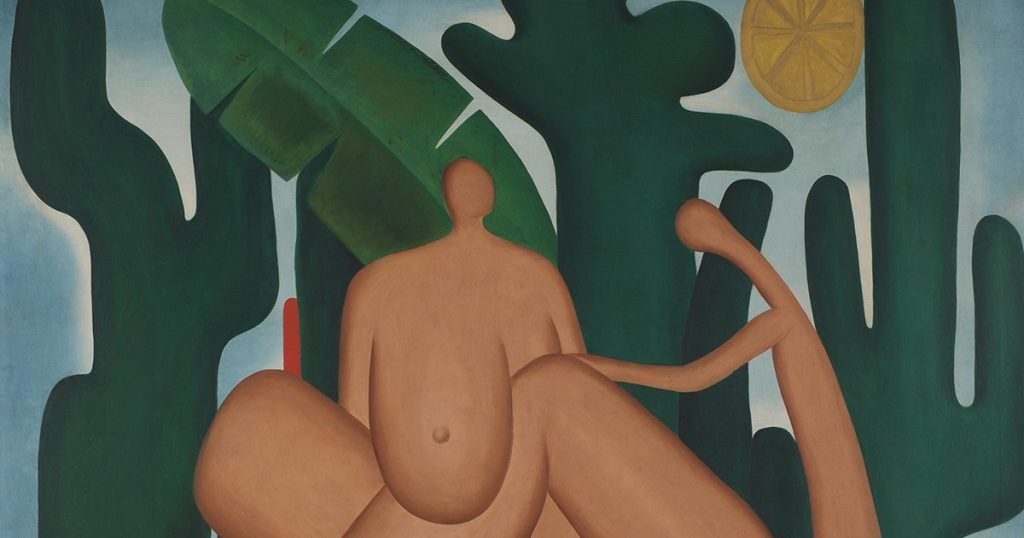

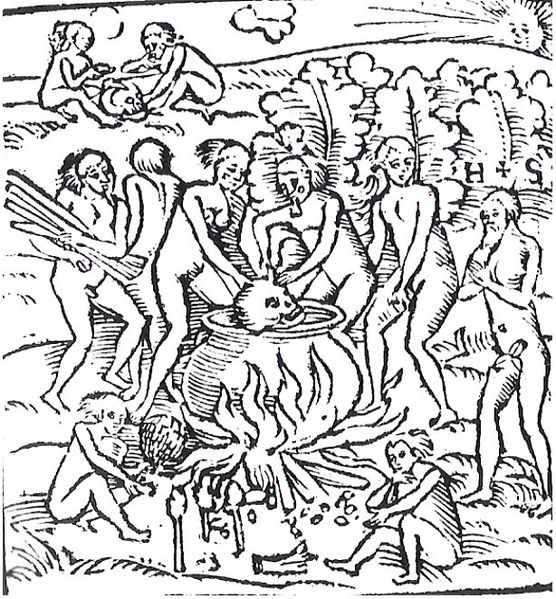

Manifiesto antropófago: una idea explosiva incendia la inteligencia moderna brasileña desde hace un siglo, la antropofagia. Un proyecto de emancipación, un legado crítico.

Antropófagos, siempre lo hemos sido, nueva la conciencia y el sentido: la deglución del otro, no de cualquier Otro, sino del que ejerce el poder de someter y establecerse como un lugar hegemónico, como también del que trae consigo un valor, un espíritu capaz de ganarse el mundo. Lo extraño que se entraña y se suma a nuestra propia fuerza, amplificándola.

Cocinarlos, comerles la carne, conlleva una doble operación: incorporar la fuerza y alejarse de la sujeción en la constitución de una geografía interna, un reconocimiento, una identidad. Simultáneamente afirmación y negación.

“Tupi or not tupi, that is the question”. La paráfrasis de Oswald de Andrade presenta la cuestión de lo esencial, ser o no ser, refleja la encrucijada, la ruptura, la posibilidad de invención, de construirse como un proyecto. También indica la posibilidad del no ser, de permanecer sin forma. Por lo tanto, constituirse es producirse como una reinvención del otro, de las fuentes culturales de origen.

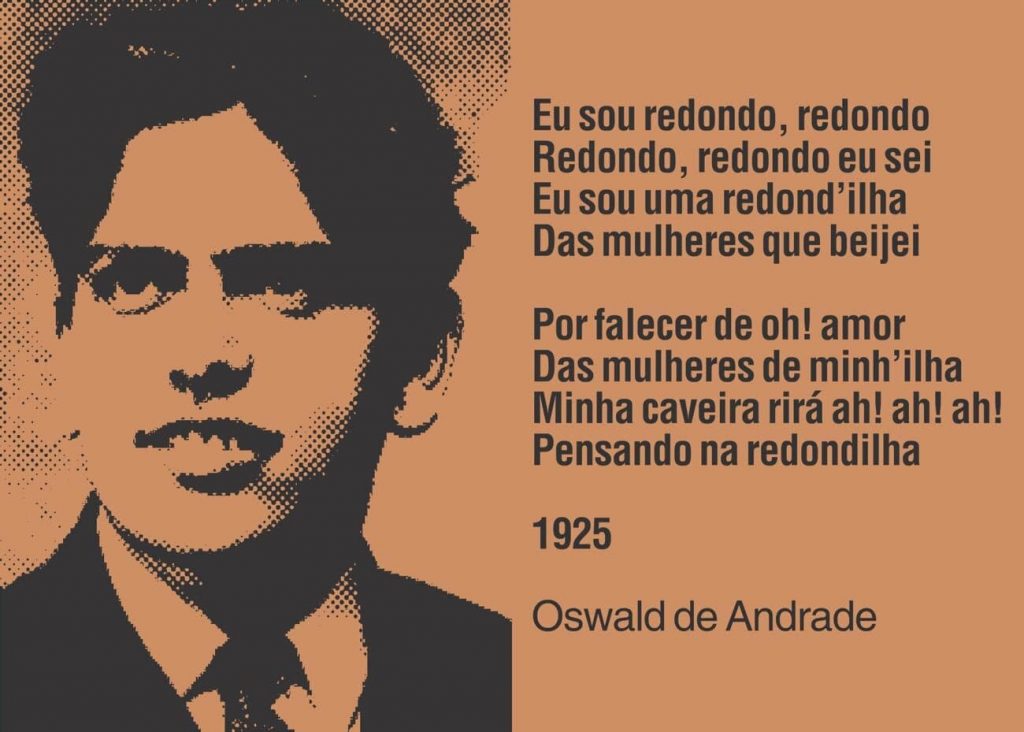

“Soy redondo… yo sé. Soy una redond-isla de las mujeres que besé. Por fallecer de amor, de las mujeres de mi-isla. Mi calavera reirá, pensando en la REDONDELA.” Oswald de Andrade, 1925. Gracias a Pablo Correa por esta intepretación en español.

“Soy redondo… yo sé. Soy una redond-isla de las mujeres que besé. Por fallecer de amor, de las mujeres de mi-isla. Mi calavera reirá, pensando en la REDONDELA.” Oswald de Andrade, 1925. Gracias a Pablo Correa por esta intepretación en español.

De esta forma, utilizamos nuestras clavas para producir literatura, arquitectura, teatro y una arqueología de nuestra formación, lo que nos permitió reconocer al país desde el que derivase un proyecto. Y así se hizo.

Fundamos Brasilia con Lucio, Oscar, al sonido de Jobim y Villa Lobos ilustrados por Portinari en el “sertão” de Glauber Rocha.

Pero aún respirábamos los vapores del paraíso cuando las manzanas caídas indicaban años difíciles para una segunda modernidad, cuando se produjeron las desapariciones políticas, los disparos en los estadios se hicieron posibles y las aguas del Plata se llenaron de cuerpos arrojados desde aviones militares.

Las primeras huellas de otra devoración, otro canibalismo, comienzan a insinuarse.

Se instalan con las purgas de los intelectuales, los exilios políticos, el silenciar de la prensa, las canciones y lo que era la fuerza inventiva en el esqueleto de la cultura se fragmenta por la imposición de una fuerza represiva heredera de un positivismo tecno-militar, devoradora de la condición esencial de la invención en el ejercicio de la cisión y el miedo como una traducción del conflicto político intrínseco a la pregunta antropofágica: “¿Tupi or not Tupi?”

Instalación de un vacío universal dentro del cual no se avistan salidas, solo disolución, ruptura de una crítica orgánica a una totalidad histórica, ruptura entre la reinvención de la cultura y su poder político.

Un nuevo movimiento contamina la inteligencia contemporánea: la autofagia.

Disolución letárgica de sí mismo. Impotencia crítica. Muerte de la invención.

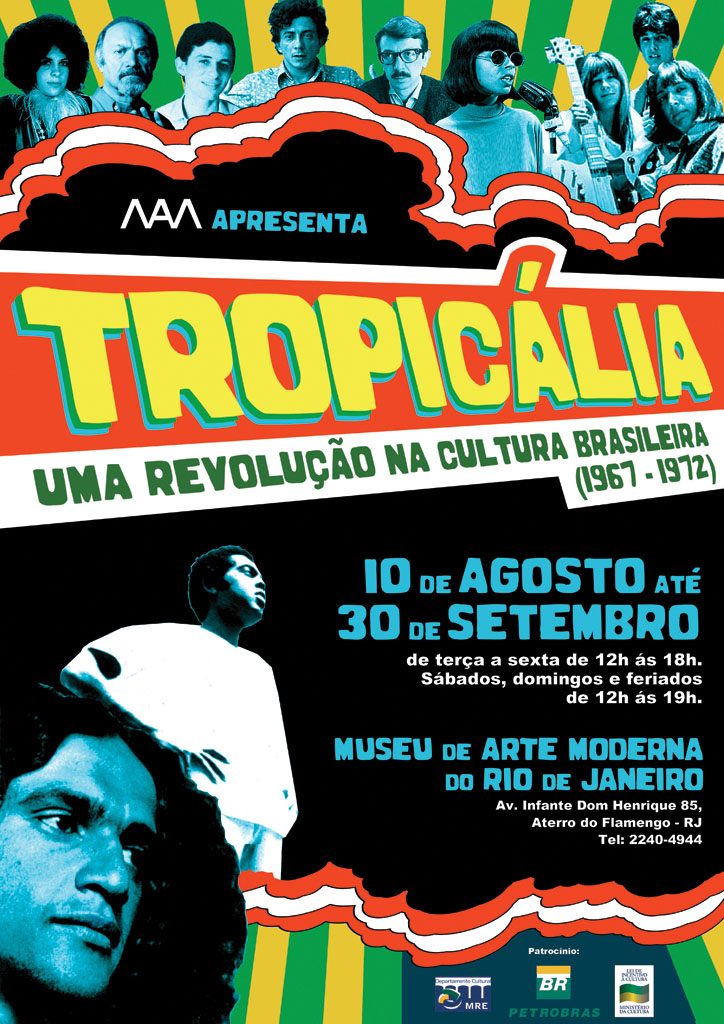

En medio de todo esto, el Oswaldiano Teatro Oficina de Zé Celso, el Tropicalismo de Caetano Veloso, relanzan en los años 60 la pregunta antropofágica en medio de una diferencia fundamental: ya no se trataba de construir una singularidad, sino de afirmarla frente al silencio, el vacío, la ausencia del destino.

La antropofagia ahora se presentaba como resistencia, no como propuesta. Como un reconocimiento de sí mismo, no en el sentido de una revolución estética política, sino en un sentido más grave, en oposición al Otro inserido dentro de uno mismo. Al diluir su dimensión política, había perdido la cohesión y la fuerza de identidad y advertía la tensión irreconciliable en respuesta a la pregunta bipartita inaugural, “Tupi or not Tupi”: disolución y vacío, punto cero de nuestra autofagia.

Cocinamos la gallina de los huevos de oro.

Un escenario desertificado que atrae para sí mismo los fragmentos dispersos, residuos de inteligencia para convertirlos en masas oscuras, sin forma y sin crítica. El legado antropofágico crítico reemplaza un universo sin sustancia, sin voracidad para la deglución, para la constitución del espíritu.

Se explicita una dialéctica de la devoración.

Armando y desarmando, libertando y confinando los impulsos, concentrando y disolviendo las fuerzas activas de la cultura como producción original en el contexto de las marcas de una ideología política entendida como una amenaza a toda la tiranía.

Tal movimiento autofágico era apenas identificable como un proceso subyacente a las promesas paradisíacas impulsadas en nuevas metrópolis y los sistemas aún primarios de integración tecnológica a través de la televisión, ahora amplificados en centros digitales de control global. Se trataba de un espacio donde todas las matrices históricas de la cultura, incluida la antropofagia, parecían adormecerse para siempre bajo los placeres imaginarios del futuro.

Este es el espacio de un tercer movimiento de la modernidad: a la autofagia se le sumaba el letargo, la ausencia de movimiento, la parálisis absoluta, la impotencia.

Así, presenciamos el gran incendio del Museo Nacional, los 60.000 asesinatos anuales, la degradación del Amazonas, el vaciamiento de los mares, los residuos urbanos habitados.

Es emblemático: los Cantos originales de Villa Lobos, realizados sobre los primeros audios de música ritual indígena ardieron con el Museo.

Tupi o no tupi es un diálogo inerte consigo mismo.

Estamos inmersos en un irracionalismo regresivo de irrupciones políticas prehistóricas, un resurgimiento de la predicación religiosa, una moral ancestral, un mesianismo acompañado de la impotencia crítica de los sectores más lúcidos de la sociedad, acompañado de una audiencia letárgica que solo observa el movimiento bajo el asombro indescriptible de lo patético, no se mueve, no se hace oír para enfrentar el oscurantismo e irracionalismo en el que se basan todos los fascismos.

No estamos ante un proyecto, estamos ante el futuro como virtualidad y delirio.

Este es el reino de Tupinambá, la tercera etapa antropofágica donde no se plantea la deglución del otro como fuente o resistencia emancipadora, sino la de sí misma como autofagia, la parálisis como instancia de impotencia y vacío y, por último, la universalización política de lo patético, la risa burlesca ante la banal imponderabilidad del mundo y de las formas acabadas de su teatro de lo absurdo.

La primera parte de estas entregas consúltala haciendo clic aquí

Segunda entrega clic aquí

Tercera entrega clic aquí

Cuarta entrega clic aquí

Si estás interesado en recibir las novedades semanales de La cebra que habla, envíanos tu número de WhatsApp y/o tu correo electrónico a [email protected]

Si estás interesado en recibir las novedades semanales de La cebra que habla, envíanos tu número de WhatsApp y/o tu correo electrónico a [email protected]

El baile es parte de la tradición de la música campesina veracruzana, en este breve texto se mencionan los tipos de baile y alguna de las reglas que deben tener en cuenta los bailadores.

El baile es otra manera de interpretar el son jarocho.

En algunos sones como El Siquisirí, La Morena y el Son de la Guacamaya, las bailadoras se toman la tarima del fandango. Incluso, pueden haber hasta diez mujeres bailando al mismo tiempo cuando suenan este tipo de sones, llamados “sones del montón”.

También hay “sones de pareja”, donde el baile es realizado entre una mujer y un hombre. Al sonar El Colás, El Buscapiés o La Bamba, las parejas esperan su turno si quieren entrarle al zapateado y sostener el ritmo de la música. Por ello respetan el canto de los jaraneros, pues solo cuando se han lanzado y entonado dos versos completos, una pareja que aguarda su turno puede pedirle permiso tocándole ligeramente el hombro a aquella que baila para tomar el lugar sobre la tarima. De esta manera hacen el cambio las parejas y la fiesta campesina del sur de Veracruz continúa.

Terminamos esta nota con un taller de zapateado del bailador Paulino Domínguez, este taller se realizó en el marco del XII Fandango Fronterizo el año pasado en Tijuana-San Diego

Estas publicaciones sobre música popular campesina en Veracruz, las realizamos en La cebra que habla porque cada año en la frontera que separa a México y Estados Unidos por el Pacífico, se hace un evento llamado Fandango Fronterizo, un evento que derriba límites, muros y llega a otras latitudes. Una actividad que reune migrantes de un lado y otro de la frontera a través del muro que las divide, para cantarle al mundo que los muros no detienen la unión y ésta se gesta a través de la música.

Para mas detalles e información del evento que da pie a estas publicaciones, pueden consultar el facebook o el instagram, buscando @fandangofronterizo

Pueden acceder a publicaciones anteriores del Fandango Fronterizo haciendo clic aquí

Si estás interesado en recibir las novedades semanales de La cebra que habla, envíanos tu número de WhatsApp y/o tu correo electrónico a [email protected]

Si estás interesado en recibir las novedades semanales de La cebra que habla, envíanos tu número de WhatsApp y/o tu correo electrónico a [email protected]

Basura, deudas y la intención de olvidar diciembre es lo que dejan las fiestas después del día 25 del último mes del año.

Todos sabemos que biografía y leyenda a menudo se confunden, hasta el punto de formar una urdimbre difícil de desentrañar.

Y cuando se trata de las vidas de santos el hagiógrafo acaba de complicar las cosas.

Pero en fin.

Cuentan sus biógrafos que Agustín de Hipona, hijo de Mónica, fue un joven tan disoluto como los de cualquier época: putas, vino, juego, juergas.

Mejor dicho: drogas, sexo y rock and roll, para apelar a la conocida consigna de los años sesenta.

Es decir, que el todavía no santo apuró hasta las heces los licores de la vida.

Y, como sucede a veces en esos casos, al final de la juerga tuvo un rapto de lucidez y se asomó al sinsentido de todo: al rostro de la nada.

Supongo que fue en ese momento cuando acuñó su célebre idea de la “Tristeza post-coitum”: la desolación del saciado.

Entonces su vida dio un giro y, aupado por su madre, a quien más tarde convertirían en santa Mónica, dejó atrás la senda de los instintos, que para los cristianos equivalen al pecado, y se consagró a escribir las dos obras que le dieron su pasaporte a la Historia: Las confesiones y La ciudad de Dios.

Esos fueron los dos pilares donde atracó la nave a la deriva de su vida.

De ahí en adelante pasó a llamarse san Agustín.

Más prosaicos y por completo descreídos, los hombres de este tiempo carecen de esa clase de asideros con visos de eternidad.

Por eso, cada diciembre se abandonan a una orgía de consumo y derroche que los arroja a los arrabales de enero, extenuados y pálidos como vampiros sin castillo.

Lo confirmo al contemplar los montones, toneladas de basura que los habitantes de la ciudad arrojan en cada esquina: cajas de cartón, plásticos, papel de regalo, luces intermitentes en perfecto estado pero ya inútiles, cajas de comida, televisores recién envejecidos, relojes, zapatos, juguetes.

Pensémoslo así: la infinita locura humana traducida en basura.

Parece una imagen de los Estados Unidos de los años cincuenta, cuando los sobrevivientes de la guerra celebraban como niños el milagro de estar vivos.

Y lo hacían comprando cuanta mercancía les ofrecía una prosperidad sostenida con la ruina de Europa. Para los norteamericanos de esos días comprar era una suerte de carnaval.

Pero las imágenes de hoy están muy lejos de ese aire festivo. Parecen mejor un bostezo del capitalismo en su etapa más sombría. La alegría ha sido remplazada por una especie de pulsión: la del que se siente atado a una cadena y no tiene alternativa distinta a la de obedecer.

Lo descubro en el rostro de la señora que arroja una montaña de basura a la calle con el aire de quien acaba de cometer un delito.

Lo advierto en el rostro de la gente que, al despuntar el año, se apresura a escribir el segundo capítulo de la temporada, tan apurado y fugaz como el de la compra de objetos: el consumo de paisajes.

Familias enteras, al contado o a crédito, empacan maletas y emprenden el viaje hacia todos los rincones posibles de la geografía rural o urbana: ríos, montañas, lagos, selvas, bosques, parques temáticos, museos.

Lo que sea, con tal de apaciguar la resaca que sucede a toda bacanal.

A modo de recompensa, se entregan a una práctica compulsiva que parece completar el círculo: registrarlo todo en sus cámaras digitales como si precisaran no tanto de una prueba de que estuvieron en un lugar como un testimonio de la propia existencia: tan abrumadora es la sensación de irrealidad.

A su paso, dejarán también montones de basura en todas partes, comprobando, una vez más, la vieja certeza de Ray Bradbury:

“Los hombres no tienen tiempo de conocer nada. Lo estropean todo, lo ensucian todo. No plantaron Kioscos de salchichas en el templo egipcio de Karnak, porque quedaba a trasmano y les elevaba los costos”.

De las iluminaciones de san Agustín a las advertencias de Bradbury. Así transcurre mi temprana caminata citadina este 25 de diciembre de 2020 por las calles de una ciudad invadida por los desechos.

De repente me asalta otra certeza: parece que cuando se trata de delirios consumistas la democracia funciona, porque me salen al paso montículos de basura en barrios de todos los estratos.

Lo leo en el caminar del obrero de la construcción que lleva en la mano un teléfono móvil del que escapa la música inconfundible de Guillermo Buitrago.

Ah… un detalle: también lleva adherida a la piel esa clase de materia pegajosa: la de La tristeza post-coitum.

Y, a modo de adenda, van estos versos

Nada

No pasa nada.

ah, la dicha de apearse del mundo

en estos días de ruido y alardes sensibleros.

cerrar los ojos y mirar cuerpo adentro

-abismarse, le llaman a eso-

para abrirlos después

y sentir la crispación

de comprobar que el mundo sigue ahí

dando vueltas con uno adentro

¿Ven que no pasa nada?

PDT: les comparto enlace a la banda sonora de esta entrada

Contenido relacionado #recomendado

Clic en el título

Rebajas de enero: la resaca del carnaval

Si estás interesado en recibir las novedades semanales de La cebra que habla, envíanos tu número de WhatsApp y/o tu correo electrónico a [email protected]