Las formas del ácido lisérgico

Por, Gustavo Colorado Grisales |

Supongo que a todos ustedes les pasó: de niños, cuando se acomodaban frente a su programa de dibujos animados favorito, no tardaban en sospechar que algún titiritero loco manejaba los destinos de esos personajes desquiciados- en el más preciso sentido de la palabra- siempre al borde de precipitarse a lo más profundo del abismo.

De El correcaminos a Bugs Bunny, de Tom y Jerry a La pantera rosa, y de Tribilín a Porky, pasando por la nave de Los supersónicos, todos a una habitan un mundo urdido a las puertas del delirio.

Algunos teóricos de la cultura de masas todavía aseguran que los dibujos animados son una vertiente del surrealismo, concepto este último que haría vomitar al autor que nos ocupa hoy: el norteamericano Thomas Pynchon.

La razón es sencilla: para el escritor nacido en Nueva York en 1937, la vida es lo suficientemente hipérbólica y monstruosa como para precisar de teorías adicionales.

En un intento de llegar a la medula de esa desmesura, Pynchon se dio a la gozosa tarea de escribir novelas con títulos como Vineland, V., La subasta del lote 49, El arco iris de gravedad, Mason y Dixon y Contraluz.

Todas ellas están hermanadas, aparte de un estilo fragmentario y pleno de digresiones – como corresponde a una época marcada por la fugacidad- por una feroz animadversión hacia el modelo de vida norteamericano, marcado por la frivolidad y el consumo sin límites.

Es decir, la quintaesencia del capitalismo tardío.

Con esos precedentes ¿Imaginan una dimensión donde los dibujos animados son el mundo real y este último una caricatura donde los humanos chapotean en su fango primordial, y sin esperanzas a la vista?

Bueno, ese mundo es posible en las novelas de Thomas Pynchon, un hijo del cine, la televisión, los cómics y el rock and roll: no por casualidad llegó a la edad adulta cuando esas formas de la cultura popular estaban en su apogeo.

Por eso, en últimas, su obra toda está cruzada por ese tipo de carcajada solo posible en los límites de la más extrema lucidez.

En Vicio propio, Pynchon parece haber alcanzado esos límites.

Se trata de un hilarante relato, cruzado por otros relatos, en los que no deja en pie ninguno de los mitos sobre los que se edificó El sueño Americano: la familia, el dinero, el ahorro, la democracia, las sectas de todo tipo y, sobre todos ellos, el improbable Destino Manifiesto del país de Tom Paine.

Para muestra, un fragmento de la página ciento dieciocho:

“ En su guarida de la playa, había una pintura en terciopelo de Jesús surfeando con el pie derecho por delante sobre una tabla toscamente tallada con outriggers, que pretendía sugerir un crucifijo, por más que se hubiera practicado poco surf en el mar de Galilea, lo cual no suponía gran problema para la fe de Flip. ¿Qué era caminar sobre las aguas sino la expresión con que la Biblia se refería al surf? Una vez, en Australia, un surfista local, que sostenía la lata de cerveza más grande que Flip viera en su vida, incluso le había vendido un fragmento de la Santa Tabla Verdadera.”

Puestos a juegos fáciles, podríamos afirmar que se trata de una muy ingeniosa obra inscrita en el género de la novela negra, ese instrumento narrativo forjado por los escritores norteamericanos de mediados del siglo xx para escudriñar en las entrañas podridas de su país.

Pero vamos sin prisas: tratándose de Pynchon podríamos estar ante una brillante parodia del género.

Doc Sportello es un errático investigador privado que, entre otros negocios, intenta descifrar las claves de la desaparición de Mickey Wolfmann, magnate de la construcción y amante de un viejo amor de Doc.

En su búsqueda debe atravesar un interminable campo minado por las drogas que fueron casi de obligado consumo en Los Ángeles y en toda esa California en tránsito de los sólo en apariencia idílicos años sesenta hacia las expresiones más brutales del capitalismo, entronizadas como única forma posible de vida por el catecismo de las grandes corporaciones.

Doc mismo consume cuanta sustancia se le cruza en el camino. Por esos días, medio mundo buscaba la redención mediante la ingestión de alguna pastilla. El ácido lisérgico, el legendario y diabólico LSD, era algo así como una clave para abrir las puertas de la percepción de las que hablara el poeta William Blake, elevadas a la categoría de liturgia en los sesenta por el músico de rock Jim Morrison.

Porque el rock and roll es la banda sonora de esta novela de cuatrocientas veintidós páginas en las que, más allá de las apetitosas rubias que surfean en las playas de California y buscan entre los ejecutivos jipis algún buen ejemplar para llevarse a la cama, se escucha el estruendo de las bombas de napalm arrojadas sobre los vietnamitas y el avance de las excavadoras que echan por tierra barrios enteros, en una nueva avanzada de la codicia urbanizadora.

Al fondo, muy al fondo, se ve la estela de miedo dejada por La Familia Manson luego de los crímenes cometidos en la noche del 8 de agosto de 1969, apenas dos años después del llamado Verano del Amor.

Más acá, en primer plano, presenciamos con nitidez las revueltas de los negros del sector de Watts, en Los Ángeles, y su sangrienta represión por parte de la policía.

De vez en cuando, como otro capítulo más de los dibujos animados, el presidente Richard Nixon asoma su hocico en la pantalla del televisor para recordarles a sus asustados ciudadanos que él sigue allí, como garante de su seguridad y gran vigilante de sus miedos diurnos y nocturnos.

Ciudadanos como Motella y Lourdes, dos pelanduscas de línea dura, capaces de diálogos como éste:

- Oohhh, sólo me preguntaba cómo sería meterse en la cama con alguien que tiene el nombre de otra persona tatuado en el cuerpo.

- No veo el problema, a no ser que lo único que hagas en la cama sea leer- murmuró Lourdes.

Esas son la California y la Norteamérica narradas por Thomas Pynchon en esta diatriba despiadada contra un país y una manera estar en el mundo que constituye en sí misma un vicio propio.

Desnudas y en lo oscuro

Mediados por la liturgia o el carnaval, los seres humanos siempre hemos necesitado de fechas consagradas a celebrar momentos esenciales de la existencia que pasan invariablemente por lo sagrado o lo profano.

En ese contexto, existen actos cuya intencionalidad es manifiestamente política, en tanto apuntan a recordar momentos claves para las reivindicaciones o expectativas de un determinado grupo social.

Así sucedió hasta hace pocos años con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, convertido ahora en el mes de la mujer por obra y gracia de los gremios que agrupan a los comerciantes. La academia, los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, las asociaciones de mujeres, destinaban ese día a recordar qué tiene de especial la fecha del 8 de marzo en el ámbito histórico y social de las reivindicaciones femeninas, así como a la revisión de las tareas por cumplir.

Pero de un tiempo para acá, a tono con una manera de ver el mundo que todo lo banaliza y lo convierte en mercancía, el día de las mujeres, al menos en el caso colombiano, empezó a parecerse cada vez más a esas fechas en las que se nos recuerda que todos tenemos madre, padre y además nos enamoramos de vez en cuando, condición que debemos demostrar con un regalo cuyo precio será proporcional al tamaño de nuestros sentimientos.

De modo que todo cambió: los vendedores de flores y tarjetas de ocasión se tomaron las calles- lo cual es apenas comprensible en una país donde cada vez más personas sobreviven del rebusque- las emisoras se dedicaron a propagar hasta el hartazgo la demagogia ginecofilica de las canciones de Arjona y Alberto Plaza, los almacenes anunciaron promociones de tangas y, para no quedarse atrás los moteles y discotecas organizaron paquetes de dos por uno, “ porque ellas se lo merecen todo”, según rezaba el anuncio publicado en un periódico.

Como si fuera poco, los espacios de entretenimiento en los noticieros de televisión se abrieron “para que ellas expresen lo que sienten y piensan” animadas por las palabras de una presentadora anoréxica.

A su vez las cadenas de radio pusieron a disposición del público sus páginas de Internet para que los oyentes ejercitaran ese remedo de participación ciudadana que son las llamadas al aire o el intercambio de mensajes a través de los medios electrónicos.

Siguiendo el ejemplo del cantante Juanes, elevado a la categoría de “conciencia social del país” por los malabares de los grandes diarios, cientos de colombianos pusieron a prueba su imaginación y creatividad repitiendo una y mil veces que nuestras mujeres son una chimba.

El resultado de toda esa puesta en escena es que cada vez se habla más del lado glamoroso del universo femenino, incluidos los innegables atractivos de su desnudez, mientras se corre un velo sobre ese territorio oscuro donde son víctimas de la explotación sexual, de las inequidades en materia laboral y salarial y de ese hogar dulce hogar donde sigue siendo frecuente que se resuelva a punta de insultos y golpes todo aquello que no nos gusta.

Por eso, es bastante probable que una vez curadas de la resaca de tantas celebraciones en las que abundan las serenatas de ranchenato, miles de nuestras mujeres se despierten convertidas en símbolo viviente de la realidad colombiana de hoy: es decir, desnudas y en lo oscuro.

Sororidad: el último acto revolucionario

Por Juliana González |

Ser mujer en marzo parece sencillo.

Los medios ponen la lupa en nuestras luchas para desmontar prejuicios, conseguir reconocimientos a la autonomía física, destacan a aquellas que han alcanzado altas dignidades en la industria, el simbólico juicio a Hervey Weinstein, el mea culpa de Plácido Domingo.

Reflectores encendidos y cortinas descorridas que demuestran que el camino de la equidad sigue siendo largo y en algunos casos cuesta arriba.

De acuerdo con el estudio “Atlas de la sociedad civil”, adelantado por las ONG “Pan para el mundo” y CIVICUS, que revisa la situación de las libertades y garantías para los activistas sociales alrededor del mundo, las mujeres llevan la peor parte. El informe concluye que justamente las mujeres y los movimientos de reivindicación femeninos son los más maltratados y se ven en muchos casos maniatados por políticas regresivas que reducen su campo de acción, en los escenarios públicos, que ya de por sí están dominados por los hombres.

A esto hay que sumarle que el 97% de la población mundial vive en ambientes que presentan algún grado de hostilidad contra los movimientos de la sociedad civil.

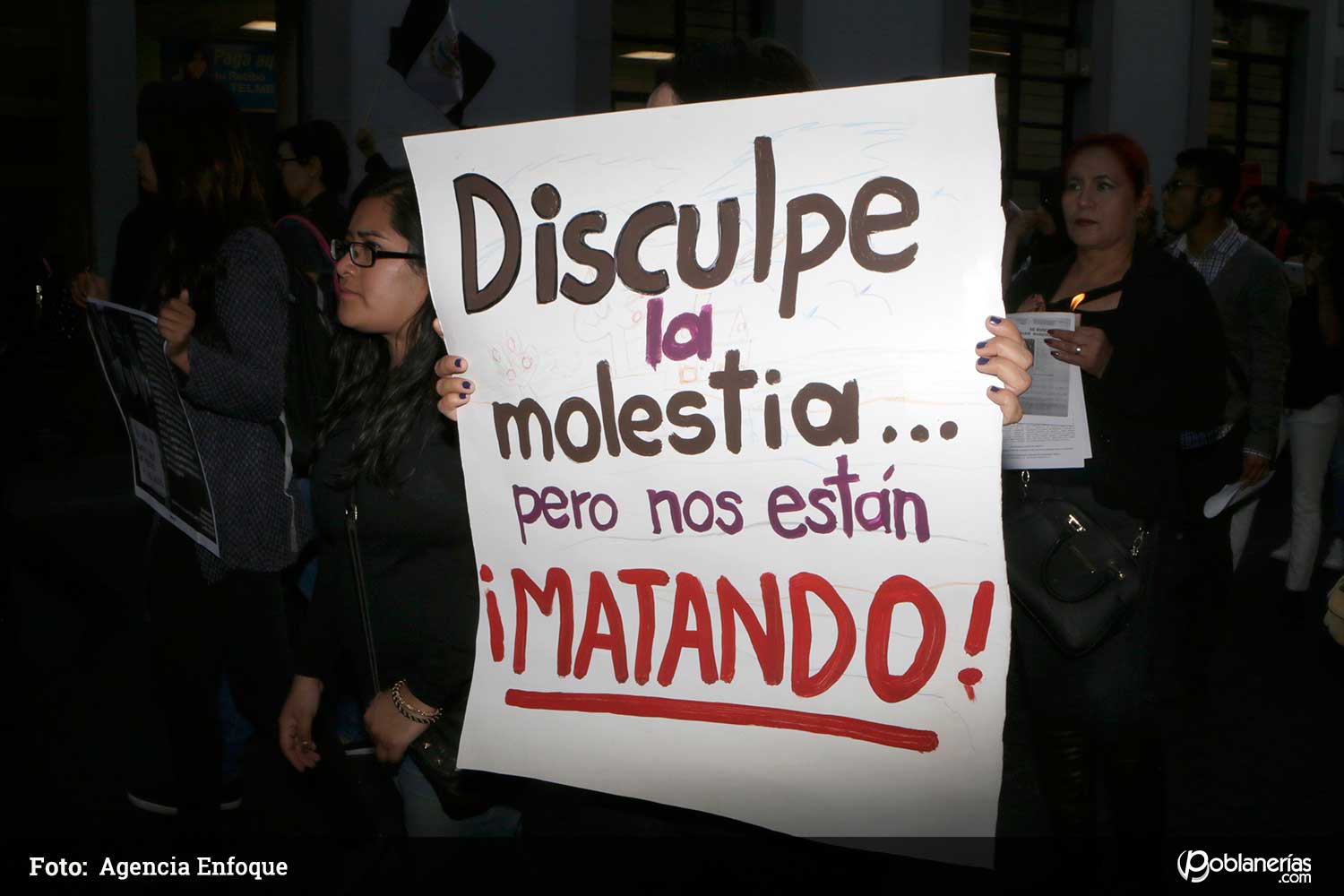

Además, en todas estas regiones, las mujeres son las víctimas recurrentes de la más amplia gama de violencia: desde el acoso digital hasta las agresiones físicas y los asesinatos con trasfondo político. Una preocupación compartida por el relator especial para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michel Forst.

Los líderes sociales llevan a cuestas defensas que encuentran bastantes enemigos poderosos, por ejemplo, los terratenientes y organizaciones criminales frente a la restitución de tierras, empresarios inescrupulosos o el mismo gobierno frente a las luchas ambientales, la iglesia y los sectores más puritanos de las élites políticas y económicas frente a la autonomía femenina sobre salud reproductiva y sexual.

Y en todos los casos, la condición de género aumenta el grado de exposición de las lideresas sociales, a actos de violencia física o sicológica. Algo similar encontró la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que solo en Colombia durante 2019, “documentó 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, incluyendo 15 mujeres y dos integrantes de la población LGBTI” Y sobre la violencia sexual presentó las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, según las cuales “en 2018 la tasa de violencia sexual fue de 52,3 víctimas por cada cien mil habitantes, 4,02 puntos más alta con respecto a la de 2017. Esta tasa fue la más alta en los últimos 10 años.”

Y así visto en negro y blanco, en letras y números, este ejercicio de publicar y digerir cifras es insuficiente para explicar la dimensión de la violencia contra las mujeres. Un problema endémico a juzgar por esta última ráfaga de cifras descorazonadoras: 90% de la población mundial tiene prejuicios contra las mujeres, 30% de los habitantes de este planeta consideran que es legítimo que un hombre golpee a su mujer.

Ser mujer fue tan difícil tanto en los inicios del movimiento de los derechos humanos en el siglo XVII como en marzo de 2020. Pero creo firmemente en la visibilidad que gana un antídoto contra este mal llamado machismo. Se llama “sororidad”, se refiere a la amistad cómplice y solidaria entre mujeres. La misma que sirve para apoyar a la amiga en problemas, acompañarla a denunciar a su violador, tenderle la mano cuando decide por fin abandonar una relación tóxica.

La sororidad nos permite descubrir potenciales en otras mujeres para construir juntas proyectos productivos o creativos. La palabra está ya anclada en el idioma español, oficialmente en 2018 cuando la Real Academia de la Lengua, la incluyó en su diccionario.

Difiere del patriarcado, en el que se impone la ley de pisar cadáveres para sobresalir.

La sororidad se rebela contra esa estructura y se basa en la arquitectura solidaria. Las mujeres como aliadas rompen con ese principio maquiavélico de “divide y reinarás”. La sororidad permite entender que en la mesa hay más de un lugar para las mujeres, que no es necesario administrar pobreza para repartir precariedad. El mensaje revolucionario que encierra la sororidad es que las relaciones humanas femeninas están construidas a partir de la empatía, del diálogo.

En eso las mujeres hemos sido buenas. Y las cifras brutales, absurdas, pero no por eso inventadas, son la confirmación estadística de que la sororidad es la salida a este problema endémico del machismo.

Covid-19

Por, Rigoberto Gil en De ver pasar |

Cafarnaúm, año 2070.

Invadida por insectos metálicos, animales bípedos con garras de polietileno, maleza de alambre y púas del tipo campo nazi de Auschwitz, la tierra, la que un día de marzo de 2020 padecimos en estado de calor tropical ChocQuiTown y expuesta al pánico chino que generó la propagación Chernobyl del coronavirus, había desaparecido. O por lo menos se había esfumado en la nube iCloud de la especulación financiera, propia de la lógica cultural del capitalismo avanzado.

La tierra, ese antiguo planeta que giraba alrededor de una estrella solar, en realidad dejó de interesar en la bolsa de valores de Wall Street. La tierra había pasado a convertirse en un emoticón de Microsoft, ahora fusionada con una línea de cosméticos para canes de felpa de la industria Apple.

Lo que interesaba en ese lugar de millennials vírgenes y andróginos casados con robots de cuatro orificios hard core, era especular con valores más efímeros: el tierno condón Hello Kitty; el antialérgico tapabocas Peppa Pig; la cámara de sávila capaz de convertir las tetas en un paraíso de polímeros sanos; el vibrador Trump Tower que estimula el placer sexual de la reelección American Dream.

Lo que quedaba en el espacio de capas tectónicas impactadas por el 8.8 chileno –hablamos de efectos sísmicos, no de acciones colaterales de la Junta de Gobierno de Pinochet– que alguna vez habitaron Gandhi y Teresa de Calcuta en Occidente, con sus retóricas filantrópicas, era artificial, casi un desecho: una suerte de réplica de un déjà vu iraquí; un holograma esperpéntico, una invención de Morel.

El verde de la naturaleza había sido reemplazado por una ilusión tridimensional alimentada por energía lunar neptuna.

¿Qué quedaba entonces del ingenio humano? Solo restos de capas frágiles, temblóricas, cuyo desplazamiento fue animado por la impredecible fuerza del Cinturón del Fuego del Pacífico. Lo poco que quedaba en la geoespacialidad parecía un dibujo inacabado hecho por un preescolar con mal de Parkinson; una forma del Aleph visto por un bizco libidinoso.

No había agua potable, solo productos azucarados de Omnilife. No había yogur deslactosado, solo una miel de purga salitrosa, producida por la multinacional Herbalife. Ambas empresas exigían a los usuarios esqueléticos, inalámbricos, el pago de sus productos en bitcoins. La mercancía pasó a ser un impulso, una vibración; el consumo en un acto reflejo.

Baste decir que el olor atmósferico, eso que los filósofos aristótelicos llamaban la capa de ozono, era mortecino y metálico, como de taller de motocicletas Bajaj Boxer Ct 100 Titannium: una mezcla de orín con amoniaco, una simbiosis de melanina subsahariana con queso suizo encriptado en bóvedas de euros. Entre tanto, el brillo de cobre de los detritus sólidos, su consistencia de mierda jurásica, inundaba las cañerías y perfilaba ríos de lodo pútrido. En algún momento, pensaron en convención los neoecologistas anarquistas del extinto Páramo de Santurbán y del simulacro temático Ukumari, ese lodo desembocaría para siempre en las escasas aguas del río Otún y eliminaría los bebederos de los osos de anteojos producidos en serie, de los kun fu panda anoréxicos y de las truchas plásticas Arcoiris.

Así fue la dimensión del caos, porque así lo había dispuesto el líder rebelde de esta última conspiración ultraterrena: el lisérgico Covid-19, una máquina indestructible, de la línea ciborg paraco, maquinodérmica, gobernada por SkynetII-9/11: esa enigmática inteligencia artificial creada por Steve Jobs, Gustave Redish y Bill Gates, días después del atentado terrorista a las Torres gemelas.

Covid-19 es una máquina ambigua, un tanto similar a las del ilusionista Almodóvar, un poquitín lista, un poquitín boba. No obstante, carece de sentimientos, porque así lo estipuló el staff de ingenieros teutones de la Hyundai. Robotizado y armado hasta los tornillos inoxidables con cepas del síndrome respiratorio de Oriente Medio, flatos veronianos de los Urales, mucosidades de tres gorilas de Borneo y caca de seis panteras de Sumatra encapsuladas, Covid-19 desconoce la sensibilidad corporal y la emoción ética de las que solía teorizar, en cuarentena, la desaparecida Martha Nussbaum.

En tanto máquina hiperrobótica, Covid-19 es más fuerte que Arnold Schwarzenegger y el guerrillero John Connor juntos.

De sus ocupaciones en días bisiestos poco se sabe.

Corre el rumor de que prepara una catástrofe termonuclear a base de gripes albinas, babas del Mar de Java y estornudos iridiscentes. Suele descansar apoyando su espalda de metal fundido en el tronco de las plameras dadaístas, infrarrealistas. Cuando esto sucede y prefigura lo que sobrevivirá a la propagación de sus armas virales, piensa en dos frutas, cultivadas en invernadero, que consume con deleite: el chontaduro y el zapote. No tiene máquina hembra que lo acompañe en este disfrute tropical.

En secreto y sin afectaciones histéricas humanoides, la Hyundai trabaja en la construcción de una replicante light, modelo Thunberg, línea G.

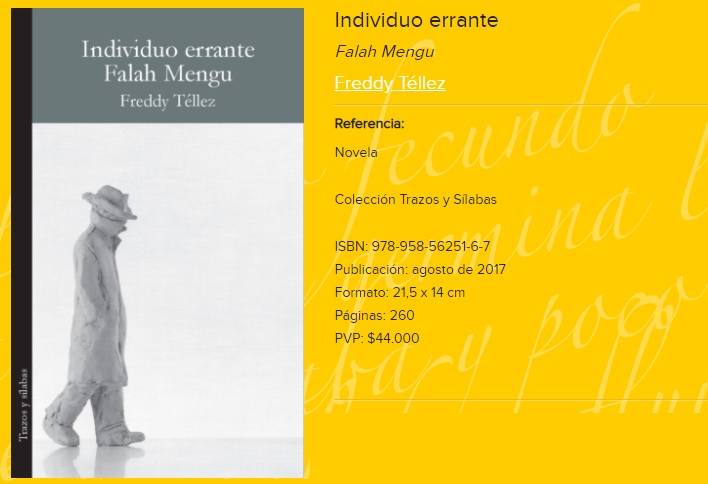

Individuo errante. Falah Mengu. Fragmento del libro

Antojos |

Cada sábado tenemos la sección Antojos, un espacio para leer fragmentos de libros publicados por Sílaba Editores y reseñados en La cebra que habla.

Este libro clausura la trilogía El aventurero del Yo. Tres volúmenes: La vida, ese experimento, El docto y el imbécil, más éste, en los que el personaje central se mueve alrededor de aquel que los escribe, llámese como se llame, pues los nombres propios y filiaciones en literatura son un terreno harto movedizo. Del autor al actor, o de yo a yo, los espejeos son múltiples y dudosos, incluso cuando son reivindicados en el texto mismo. De una trilogía que se desenvuelve en el campo minado de la identidad, ni el autor ni el personaje central pueden salir indemnes.

Desconfía, amigo lector, del narrador que te ha conducido, o conducirá hasta la última página. En todas éstas, lo valedero es la trama que las anima; no así las identidades cualquiera que sean. El autor se quita aquí la máscara que, según parece, se pretende idéntica a la que oculta el rostro del que evoluciona a lo largo de lo escrito. Entre máscara y nombre se anida la ficción. Detrás de ellas, juego e ilusión. ¿No es eso lo que mejor define el caminar en la vida?

Mujeres con enjundia

En La cebra que habla llevamos varias entregas hablando del Fandango Fronterizo, un evento que se hace anualmente frente al muro que divide a la ciudad de Tijuana, México con San Diego, Estados Unidos.

Hoy hablaremos del papel de la mujer en el fandango en la voz de Wendy Cao, quien es integrante del grupo Los Utrera, donde toca la jarana barroca y la quijada.

La mujer en el Fandango, Wendy Cao Romero

“Cuando empecé a bailar, fue en 1987, la participación de la mujer en el son jarocho se sujetaba a la tarima. Bueno, mi hermana Adriana tocaba el arpa, y en la Ciudad de México aparecían por ahí grupos donde ya habían mujeres. Pero en los fandangos las mujeres estaban en la tarima, y se conocía una que otra mujer que había participado cantando. No se veían mujeres músicos ejecutando instrumentos.

A lo largo de estos años se ha dado una explosión importante en el quehacer del fandango, en la participación de la mujer. No solamente están en la tarima, sino que cantan y tocan instrumentos como la guitarra de son, la leona, que son instrumentos rudos. También hay mujeres que versan y tocan el marimbol. Estamos rodeadas de mujeres muy talentosas y enjundiosas que quieren aparecer en el fandango y colaborar para que no se limite al papel del hombre, el que canta a las mujeres, el que dirige, sino que sea igualitario.

Las mujeres estamos tratando de crear más conciencia y respeto hacia nosotras, también inclusión. Estamos formando núcleos de respeto y pues eso hace que los fandangos tengan una presencia más activa de las mujeres. Antes era pasiva. Había sumisión en una época. Ahora no, ahora las mujeres pueden llegar al fandango, pueden cantarle a los hombres, pueden tocar los instrumentos, y eso está muy bien.

En el Fandango Fronterizo se ve la fuerza de la mujer, de la mujer que es del norte, de la mujer que es migrante, de la mujer que es del “otro lado”, que también nos enseña mucho. Y esos son parámetros que nos dan fuerza, nos dan una línea a nosotros y a nosotras.” Entrevista a Wendy por el centro de memoria del Fandango Fronterizo.

Historia de Los Utrera

“La familia Utrera comandada por don Esteban Utrera Lucho nacido en el año 1920, campesino y requintista, se conformó como agrupación en el año 1992 y desde entonces se ha dedicado a la promoción de este género, participando en foros nacionales e internacionales, interpretando los sones jarochos tradicionales apegados a la herencia de esta familia.

Este grupo nace con la idea de asistir a los Encuentros de Jaraneros y Fandangos con el estilo que le caracteriza, siendo su primer experiencia Tlacotalpan, Veracruz. Don Esteban con sus hijos Camerino y Tacho Utrera, sus sobrinos Darmacio Cobos Utrera, Esmeralda y Martha Cobos Vidaña, Angel Romero Cobos y Wendy Cao Romero.” Tomado del blog losutrera.blogspot.com

La tradición y la inclusión conviven en el Fandango Fronterizo, un evento que derriba límites, muros y llega a otras latitudes para cultivar la empatía por medio del son.