Milagro en Barichara: Yo tengo ya la casita

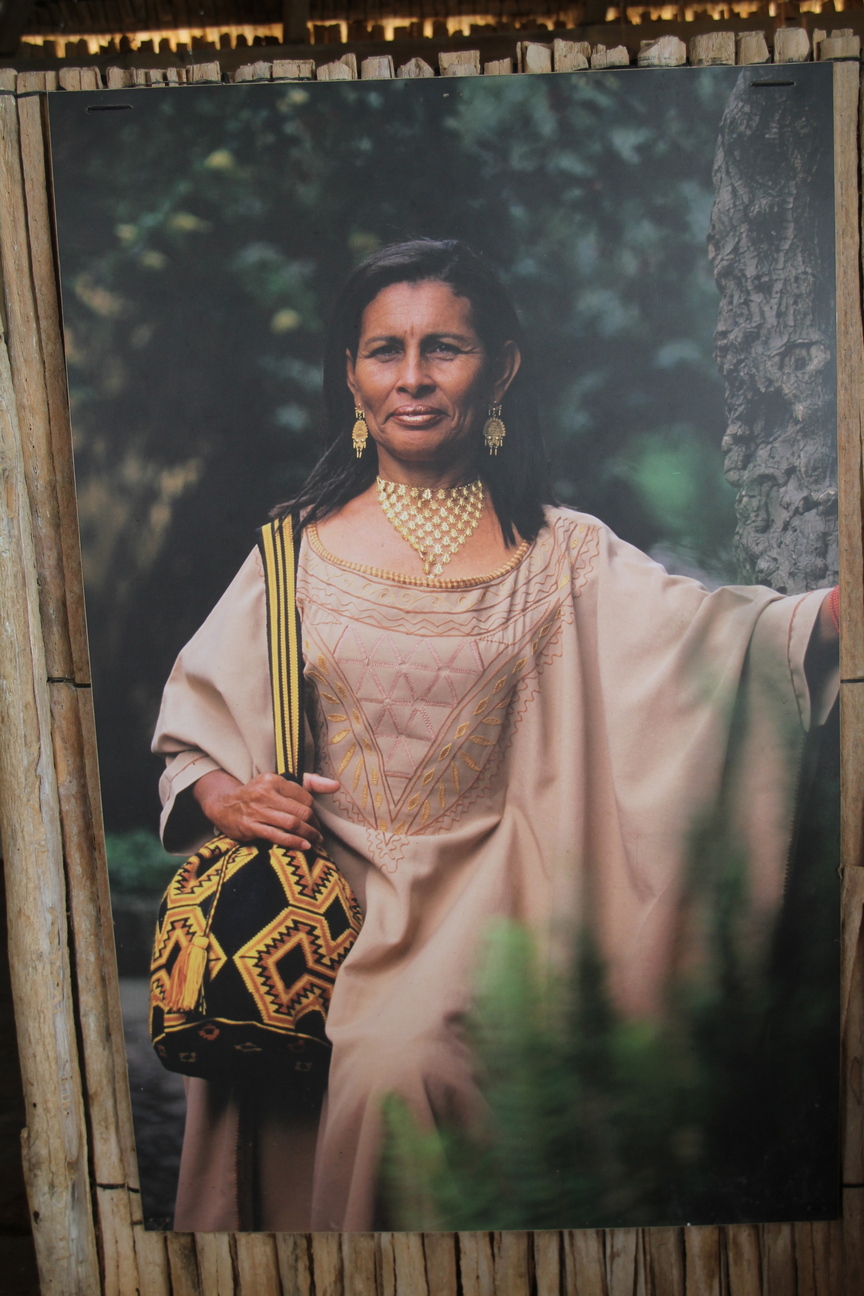

Y esa casita es un jardín, llena de plantas verdes en plena gala de sus flores, y de raíces que se desenvuelven sinuosas, perezosas, como abarcando el espacio que delimita el mundo de Eulalia Villescas, la hija de Don Nico.

En la abundancia de su vivienda, hermosa en su sencilla hechura de tapia pisada, como muchas de las que se construyen tradicionalmente en Barichara, Santander, Eulalia recuerda a su padre y la manera cómo él, habiendo perdido la finca de la que derivaban su sustento, y después de que su esposa, la madre de Eulalia, murió, sintió la preocupación por la hija, madre soltera de dos pequeños, y pensó que tal vez él, muy mayor como estaba, también podía morirse.

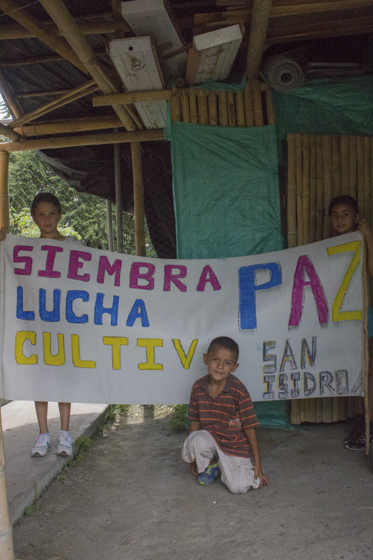

Le propuso invadir un pequeño terreno abandonado, situado al borde de la carretera que conduce a la vereda El Caucho, para hacerle en él una casita en la que pudiera vivir con sus dos hijos. Como muchas de las historias de la gente pobre de recursos materiales, pero abundante en inventiva y entusiasmo, empezaron a construir. Primero una habitación y la cocina, después un baño. También con la ayuda y aportes de sus vecinos, se hicieron esta vivienda en la que hoy Eulalia recuerda al padre y abuelo, y todo lo que él hizo por ellos.

Porque las gracias de don Nico no terminaron ahí.

A los setenta y ocho años, un día cualquiera, en respuesta a una solicitud de su nieta para que le hiciera un canasto con el cual cumplir un deber escolar, el abuelo se puso en la tarea de tejer el bejuco que tradicionalmente había conocido a orillas de una quebrada cercana. Campesino de entraña, sabía darles forma a los tallos alargados que, apenas verdeando y llenos de savia por dentro, se dejan trabajar hasta ir conformando recipientes a partir de un primer tejido o “araña”, que sirve como punto de partida.

A ese primer canasto siguieron otras solicitudes. Eulalia le pidió que le hiciera una vasija para disponer la ropa sucia, la misma que don Nico trabajó con ese gusto que, después de convertirse en canastero famoso, siguió conservando por estas piezas sencillas. Lo que se inventó don Nico fueron recipientes útiles y objetos decorativos, que le fueron saliendo desde adentro de su ser de hombre de campo. Y mientras los hacía, siguiendo algún tipo de voz interior, se fue haciendo visible, en la medida en que algunos de los residentes de altos ingresos que habitan en Barichara conocieron y empezaron a admirar su trabajo.

Estando Eulalia, como empleada en la cocina de un restaurante escolar, en una ocasión recibió la visita de la dueña de un café muy reputado en la región, el café Alfanía. La señora en cuestión vio los canastos y preguntó quién estaba haciendo eso tan bonito, y encargó una cierta cantidad. Posteriormente otros habitantes de la región, dueños de hoteles o restaurantes, vieron las obras de don Nico.

Y entonces, comenzaron los pedidos.

Empezaron a cobrar conciencia de lo que les estaba sucediendo cuando después de una de las primeras ventas recibieron, hace quince años, doscientos mil pesos. Era una suma muy alta para ellos, tal vez nunca habían visto esa cantidad de dinero junta, porque en esa época Eulalia ganaba apenas cuarenta mil pesos semanales, y con su pago era que se sostenía toda la familia.

Esta historia es valiosa no solo por el recorrido desprevenido y lleno de pequeños gestos o hechos que cambian el mundo de las personas.

Tiene fuerza por la mujer que la cuenta.

Su voz, de una vehemencia que las dificultades propias de la vida llena de privaciones no han podido mancillar, me fue narrando los hechos con una precisión que solo podía compararse con la sorpresa que recorría su mirada, asombrada aun hoy mientras se daba a la tarea de desandar nuevamente los pasos que los fueron llevando a consolidar la vida que hoy llevan.

Pero no todo fue tan evidente en esta historia como la belleza de anturios y orquídeas que, proyectando su vitalidad hacia un futuro incierto, adornaban el patio central de la casa. En el recuento que me hizo Eulalia aparece el temor, escondido debajo de las mantas en las que dormían plácidamente seis cachorros que parió la perra de la casa. Ese miedo era apenas la insinuación de una cobardía que procede de la incertidumbre, de lo que significa hacerse cargo del propio destino.

Eulalia no se decidía a salirse de su trabajo como empleada de servicio doméstico, y menos se atrevía a aprender a hacer los canastos, no creía que sus manos pudieran seguir aquel camino desconocido, ese que venía desbrozando el viejo pacientemente mientras pasaba las horas entorchando raíces.

Pero las circunstancias urgían.

Don Nico envejecía y empezó a rondar la certeza de que un día, no muy lejano, ya no estaría allá para alegrarlos con su presencia, y para preservar la incipiente economía familiar de los canastos que tanto bienestar les había proporcionado.

Así, forzada por las circunstancias, Eulalia tuvo que decidirse.

“Yo sé hacerlos”, le dijo a su padre, pero no había tal, porque no es solo saber, se trata de una cuestión de práctica en la que se juega una delicada interacción entre el lazo, delgado tronco viviente, y el movimiento de los dedos, y los suyos estaban aún entumecidos por la inexperiencia. Se escondía para hacer sus ensayos, y para que don Nico no la viera malograr el material, rebelde entre sus manos bisoñas. Lloraba, intentando descifrar los secretos que vuelven maleable la rama, bregando por acceder a la ciencia de tejer con gajos biches, que por momentos se le hacía ajena e inalcanzable.

Pero la genética vino en su ayuda, al tiempo que la auxiliaba esa paciencia de madre sola habituada a vencer todas las barreras por el amor y el instinto de sacar adelante a sus vástagos.

También su hijo Diego, quién le mostró con el ejemplo que aun siendo un chico que apenas despuntaba la adolescencia, ya se hacía con el oficio y avanzaba a pasos agigantados de la mano de su abuelo, aprovechando para ello los momentos en los que descansaba de la escuela.

En aquella casita de la vereda El Caucho en Barichara Santander, cada elemento que se encontraba dispuesto era parte de un universo. Así el jardín con sus plantas florecidas, como los muros de tapias, el bejuco que se acumula en las zonas de trabajo, o los productos ya elaborados, en donde los brotes se entrelazaban gozosos para dar como resultado canastos cuyo aspecto estético porta un secreto ancestral y desconocido.

La imagen de don Nico, quien falleció hace ya unos años, alterna con la presencia de los pequeños cachorros distendidos en su lecho, también hecho por estas manos sabias; y todo ello refuerza una solidez, un trayecto seguro que ha dirigido a la familia con tesón y firmeza, fuertemente enlazada a su tierra, a través del tejido hecho de tallos de bejuco, para alcanzar una nueva condición que ha venido a dar forma y sentido a su existencia.

Parlando con la cebra

►Escucha la narración de Eulalia sobre cómo construyeron la casita haciendo clic aquí