¿Qué despertó a Chile?

Un estudio de Harvard se planteó la siguiente incógnita: ¿Puede una protesta violenta generar cambios en la política local? … La publicación muestra que una protesta violenta puede estimular la participación política entre las personas que comparten una identidad con los agitadores.

A las voces de “Chile despertó”, un considerable número de manifestantes, en una forma mayoritariamente pacífica, avanzó por una céntrica avenida de Santiago. Esta multitudinaria marcha se concentró el pasado viernes 25 de octubre en la Plaza Italia, lugar neurálgico de la capital chilena, para rechazar aquellas políticas públicas que han generado la profunda desigualdad social en el país y exigir la puesta en marcha de amplias reformas sociales.

Se afirma que cerca de 1,2 millones de personas se concentraron allí.

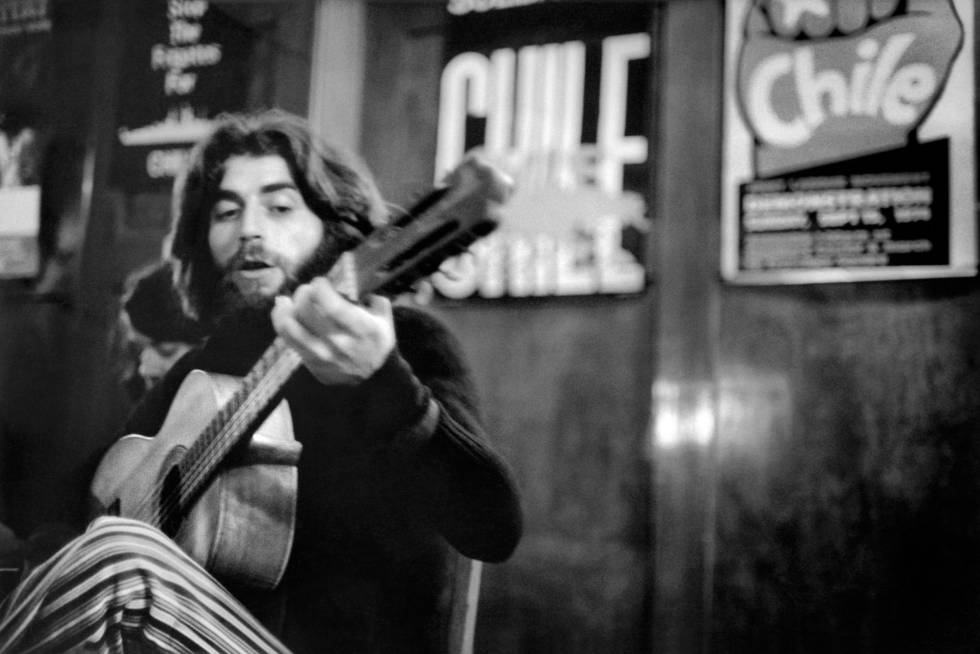

Las imágenes de esta masiva marcha, llena de colorido y escenarios festivos, la mayor en la historia de Chile, se reprodujeron en innumerables medios periodísticos y a través de las redes sociales, particularmente cuando centenares de personas entonaron “El baile de los que sobran”, la célebre canción del grupo Los Prisioneros que se hizo popular en los 80. No obstante, el icónico momento de ese viernes no fue el inicio de las protestas. Cabría entonces preguntarse, ¿Qué ocasionó esta masiva manifestación? ¿Qué despertó realmente a Chile? ¿Podría una marcha de esta dimensión inequívocamente generar los cambios estructurales exigidos por la gran mayoría?

La crisis se desencadenó cuando el gobierno, el viernes 18 de octubre, una semana antes de la afamada marcha, decidió subir el precio del pasaje del metro en 30 pesos, llegando a un máximo de 830 pesos (US$1,17 aproximadamente). A modo de protesta, algunos estudiantes comenzaron a protagonizar “evasiones masivas” en el metro, levantando torniquetes para ingresar a las estaciones sin pagar.

Empero, la situación se agravó en una escalada dramática de hechos violentos en las calles de la capital chilena, con quema de diversas estaciones de metro y buses, saqueo de supermercados y ataques a cientos de instalaciones públicas. El gobierno decretó el estado de emergencia, lo que significó el despliegue de los militares quienes, además, ordenaron toque de queda la tarde del sábado siguiente.

Observando detenidamente la transmisión televisiva a través de canales chilenos, claramente se percibía el nivel de desasosiego y zozobra extrema por parte de las autoridades ante esta progresión violenta. Tanto que el propio presidente el domingo 20 de octubre declaró: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible”.

Con datos suministrados por la cámara de comercio de Santiago (al 25 de octubre, día de la marcha), el costo comercial de las protestas violentas se estimaba en 1.4 billones de dólares. Los saqueos afectaron más de 600 supermercados y tiendas minoristas, generando pérdidas valoradas en ventas del orden de 500 millones de dólares. Más de 25,000 negocios con más de 400,000 empleados han sido impactados, siendo en la mayoría empresas pequeñas y medianas. El presidente Piñera señaló que se pondrá en marcha un plan de reconstrucción para la recuperación de las infraestructuras que han sido dañadas durante las protestas, pero advirtió que su aplicación requerirá tiempo y dinero, en concreto, unos US$350 millones.

Y este estimativo es solo el comienzo.

Además de los daños mencionados, el presidente Sebastián Piñera se vio obligado a cancelar las cumbres APEC y COP 25. La cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) iba a tener lugar el 16 y 17 de noviembre, mientras que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) iba a celebrarse entre el 2 y 13 de diciembre.

Se hace importante mencionar que, aun cuando el oficialismo argumentó que la cancelación de esas cumbres se hizo para enfocarse en solucionar las demandas hechas por la población en las protestas que convulsionaron al país, la realidad mostraba algo distinto, cuando incluso miembros de su equipo de gobierno afirmaban: “… comprendemos y reconocemos que en Chile no hay respeto por los derechos humanos para que el personal y los delegados extranjeros vengan a una reunión tan larga, de casi dos semanas, en una ciudad como Santiago, que es la más convulsionada por la crisis social”.

Algún tiempo después Piñera llegó a decir que “nuestra primera prioridad como gobierno es concentrarnos absolutamente en, primero, restablecer plenamente el orden público y la paz social. Segundo, impulsar con toda la fuerza y la urgencia que se requiere la nueva agenda social para responder a las principales demandas de nuestros ciudadanos. Y tercero, impulsar un amplio y profundo proceso de diálogo para escuchar a nuestros compatriotas a lo largo y ancho de Chile”.

Ante esta secuencia de hechos, y después de notar el anterior orden de prioridades definidas por Piñera, cabe nuevamente replantearse

¿Qué despertó realmente a Chile?

Un estudio liderado por el profesor Ryan D. Enos de la facultad de gobierno de la Universidad de Harvard, y publicado a comienzos de este año en la “American Political Science Review”, se planteó la siguiente incógnita: ¿Puede una protesta violenta generar cambios en la política local? Usando datos geocodificados, esta investigación pretendió analizar las medidas de apoyo político antes y después de un caso concreto: los disturbios de Los Ángeles en 1992, uno de los más destacados eventos de violencia política en la historia estadounidense reciente, que ocurrieron justo antes de una elección.

El desencadenante de este evento fue una grabación de video que mostraba una acción de brutalidad policial, y la posterior absolución de los policías involucrados. Contrariamente a algunas perspectivas de la literatura académica y la prensa popular, este estudio halla que los disturbios causaron un marcado cambio liberal en el apoyo político en las urnas.

Según la publicación, mientras otros se han concentrado mayoritariamente en distintas formas de acción política, estos no se preguntan, o diría yo, no se atreven a cuestionar si los disturbios son una herramienta útil para generar apoyo político, aunque desde la perspectiva de los alborotadores, esta cuestión es preponderante.

La publicación muestra que una protesta violenta puede estimular la participación política entre las personas que comparten una identidad con los agitadores.

La investigación concluye que, aunque a menudo pareciera extrema esta perspectiva, la violencia política no está aislada y todavía es común en muchas partes del mundo (a manera de ejemplos recientes cito a Barcelona, Líbano, Ecuador, Bolivia, Chile, Irak, Hong Kong). Además, la amenaza implícita de violencia aún subyace en la relación entre gobiernos y ciudadanos en muchos lugares. A medida que el uso de la violencia continúa siendo una característica activa de nuestro sistema político, se deben estudiar estos casos con particular cuidado antes de minimizar o matizar las consecuencias.

De acuerdo con todo lo anterior, sería entonces válido preguntarse, ateniéndose a la secuencia de prioridades definida por Piñera, si la causa detrás del desorden público es la que realmente impulsa las dos acciones posteriores, esto es, la nueva agenda social para responder a las principales demandas de los ciudadanos, y el amplio y profundo proceso de diálogo, incluyendo una nueva constitución.

Históricamente se ha advertido que la inacción característica del proceder de un gobierno al responder a marchas masivas mayoritariamente pacíficas no genera cambios con la profundidad y rapidez como los que se están observando ahora en Chile.

¿Qué despertó entonces a Chile?

Autor del artículo: Guillermo Ramírez Cattaneo, Magister en Filosofía de la Universidad Tecnológica de Pereira. Master en Ingeniería de la Universidad de la Florida (Gainesville, E.U.A). B.S en Ingeniería Civil de la misma Universidad.