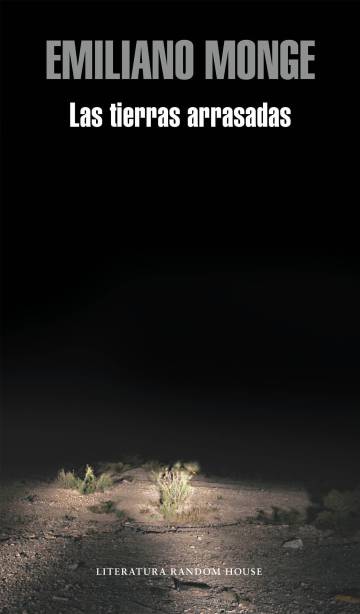

Aquí anduvo la muerte

Una tras otra, familias enteras de emigrantes han sido arrasadas por la codicia y la impiedad

que animan las acciones humanas.

Título: Las tierras arrasadas

Autor: Emiliano Monge

Editorial: Random House

Género: Novela

Año: 2015

Pág. 345

El sobrevuelo de los buitres entre las nubes que coronan la sierra.

Los aullidos de agonía de un mono, desmembrado a machetazos por los humanos con los que se encontró en el camino.

El olor dulzón de la oscura nube de humo que se eleva desde la hoguera donde se calcinan los cuerpos de hombres, mujeres y niños reducidos a trozos diminutos por orden de los traficantes de personas apostados en la zona.

La sangre que mana a borbotones del cuello cercenado de una mujer embarazada y asesinada por un todavía niño y ya casi hombre de tanto apurar hasta las heces el cáliz de la infamia que lo rodea.

No por casualidad se hizo pollero, es decir, traficante de inmigrantes, como quien aprende un juego más.

Todo nos dice que por aquí anduvo la muerte, cuando uno se aventura a cruzar las 341 páginas del libro Las tierras arrasadas, del escritor mexicano Emiliano Monge, reimpreso en julio de 2019 con el auspicio del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

Una tras otra, familias enteras de emigrantes emprenden la travesía por valles y montañas, animados no tanto por la esperanza como por la certeza de que atrás apenas queda nada para rescatar, porque las vidas y las tierras han sido arrasadas por la codicia y la impiedad que animan las acciones humanas.

El primer párrafo de la novela nos anuncia la sucesión de pesadillas que se avecina:

“También sucede por el día, pero esta vez es por la noche. En mitad del descampado que la gente de los pueblos más cercanos llama Ojo de Hierba, un claro rodeado de árboles macizos, lianas primigenias y raíces que emergen de la tierra como arterias, se oye un silbido inesperado, cruje el encenderse de un motor de gasolina y desmenuzan la penumbra cuatro enormes reflectores”.

Es el anuncio de lo ominoso, que hasta el final rodea la existencia de los protagonistas, impregnándola de una sustancia viscosa que muy pronto se nos revelará como la esencia de lo humano cuando es llevado al límite.

Los reflectores en cuestión iluminan decenas de rostros donde sólo alienta el miedo: las facciones del animal que ha sido conducido a una trampa en la que inicia todas las fases de la degradación, de la que apenas puede salvarlo una muerte que tarda en llegar.

Engañados, secuestrados y vendidos en los mercados de seres humanos, los fantasmas que habitan la novela bajan por todos los círculos del infierno en una suerte de viaje sin regreso donde lo pierden todo, hasta quedarse sin voz, sin oídos, sin nombre, sin memoria.

Son ellos los que recitan para sí mismos una salmodia que le permite al lector asomarse a los abismos de una desesperación para la que no hay ya consuelo:

“Le pedí a Dios que ayudara… que no dejara que eso nos hicieran… yo rezaba y ellos se reían…luego me sacaron afuera y me tiraron en el lodo…me dijeron síguele rezando a ver qué pasa… y me quedé ahí tirada… en medio de la oscuridad y el olor a podrido…ahora sueño con el olor ese a podrido… y ya no rezo”

Recita para sus adentros la mujer que acaba de ser violada una vez más.

Cada vez que asistimos a un nuevo episodio de nuestras violencias creemos haber tocado fondo y nos decimos: ahora sí es el momento de nuestra redención.

Pero no hay forma alguna de redención: el agujero negro no tiene fondo.

Eso es lo que nos repite el narrador de esta novela en los nombres de los lugares donde se desenvuelve la vida mutilada de sus personajes.

Lugares que se llaman El infierno, El Purgatorio, La caída.

Y personajes que ostentan nombres como Epitafio, Sepelio, Mausoleo, Cementerio.

Pero lejos está el narrador de jugar con alegorías o metáforas sugestivas: la vida de víctimas y victimarios es eso: una colección de sepelios y mausoleos.

En la cabina de los camiones van los verdugos: los tratantes de carne humana. En los contenedores viajan, colgados de las manos, los que un día partieron tras el señuelo de una ilusión que pronto se reveló estafa:

“Soy de allá pero allá sí que no hay nada…por eso voy…como se fueron ya mis otros…voy a tener allí un trabajo… voy a tener ahí una vida… me encontraré allí con mis amigos… ellos me tienen ahí contado.

“Yo voy allá para olvidarme…para olvidar lo que tenía…para olvidar pues lo que no tengo…que ya no tengo…voy allá para no tener más miedo…porque allá no voy a tener más miedo”.

A esta altura del relato el lector ya tiene claro que allá es apenas otro de los nombres de la muerte.

Mientras las víctimas van dejando las mejores partes de sí mismas en un calvario que no acaba, los verdugos asisten a su propia degradación: codicia, traiciones, mentiras que se alzan como muros infranqueables entre lo que fueron, lo que son y lo que no llegarán a ser.

Y al fondo, el ojo eterno de la naturaleza contempla, una vez más, el espectáculo de los hombres destruyéndose:

“Cada vez que los relámpagos se apagan, sobrevienen los rugidos de los truenos y al callar sus ecos enrabiados, los chicos de la selva, cuyos párpados suplican descansar aunque sea un rato, se extravían en los sonidos de la selva: croan las ranas en el río que vomitan los enormes socavones, chillan cientos de murciélagos adentro de las cuevas, ruge en la distancia la pantera de estas latitudes y picotea un ave terca el blando tronco de un altísimo aguacate”.

Y, sin embargo, en este paisaje de tierras arrasadas brotan a veces los frutos del amor, aunque sea a través de las vidas truncas de Epitafio y Estela. Un amor adivinado por Mausoleo, el hombre que encandilado por una minúscula parcela de poder, acaba convertido en verdugo de sus propios compañeros de infortunio:

“¿Quién diría que eras tan frágil… que serías así de raro? medita Mausoleo observando nuevamente a Epitafio, cuya barbilla, cuello y pecho son alumbrados por el sol que en la distancia está emergiendo poderoso. ¿Quién diría que una vieja iba a ponerse así de inquieto?”

Y sí: por los siglos de los siglos el amor nos ha hecho frágiles y, por lo tanto, bellos.

A lo mejor eso es lo que quiso decirnos Emiliano Monge en el breve amanecer de esta pesadilla titulada Las tierras arrasadas.