Eje Cafetero: antes y después del desastre

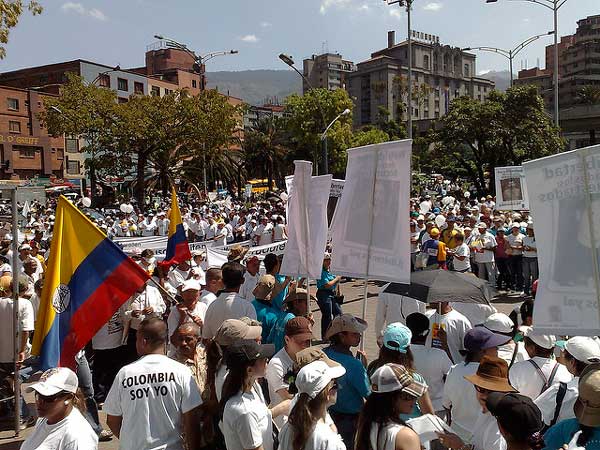

Como la amenaza sísmica estaba prevista y se causaron muerte y heridas a las gentes por construcciones y suelos que fallaron en forma generalizada a causa de problemas éticos, culturales, sociales, políticos, de pobreza e imprevisión, fallaron entonces el Estado, el consumidor, los gremios y la sociedad toda.

La siguiente es una crónica escrita el mismo año del terremoto que sacudió al Eje Cafetero, una forma de ver el desastre del momento y reflexiones sobre el futuro: ¿será que se logró lo que el autor planteaba?. Bienvenidos

Texto por Gonzalo Duque Escobar

Pijao, Junio 23 de 1999

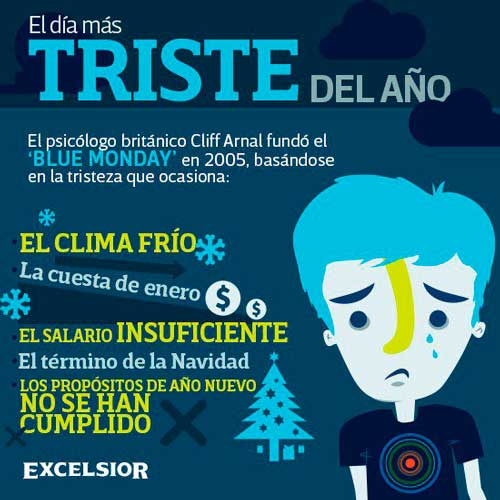

Por el terremoto del 25 de enero pasado, el Quindío pierde dos décadas de trabajo en sólo 20 segundos: un anciano ve arruinado su taxi y único sustento porque le ha quedado atrapado bajo los escombros del edificio donde estaba su apartamento; otra mujer de edad no seguirá recibiendo el arriendo de una casa que le quedó de su difunto esposo, porque se le ha derrumbado a causa de las sacudidas.

Para comprender el nivel de los perjuicios del sismo no basta analizar el tiempo pasado requerido por los damnificados para haber acumulado esos haberes perdidos, pues se hace necesario examinar las grietas sobre la cultura y el medio ecosistémico, puestas en evidencia por el desastre.

El caso de Pijao bien ilustra la situación rural del Quindío, dado que este poblado es el mejor referente del patrimonio arquitectónico del sur del Quindío, donde cuatro municipios comparten la cuenca del río Barragán.

La situación allí amerita un examen de los efectos del cambio del modelo ambiental y económico cafetero, aunque los responsables de la reconstrucción anuncien que para las fincas de café sólo se repondrán beneficiaderos, cuarteles, vías y casas cafetaleras idas al piso por el sismo.

Hasta la década de los setenta el poblado iba en apogeo y se mostraba con una sociedad más justa y equitativa, culturalmente sensible, y de economía cafetera soportada en un ecosistema sano.

Evidentemente, la transformación de la Colombia rural en urbana, los mejores caminos, las telecomunicaciones, y el paso de una economía rural autosuficiente a otra agraria y especializada, no son hechos que explican todos los conflictos y contradicciones que deben ser objeto de la reconstrucción de Pijao.

Si con el café se industrializó el país y se forjó una cultura, es porque la caficultura, entendida como un conjunto de instrucciones aplicadas a un proceso productivo, es una tecnología. Sólo que antes nuestra caficultura era orgánica, que no importábamos agroquímicos y que el valor agregado no lo entregábamos a las multinacionales responsables de la trilla y el mercadeo del grano.

La caficultura moderna es el resultado de manipulaciones genéticas con graves efectos ambientales, sociales y económicos: al perderse el sombrío sale la biodiversidad y llegan las plagas; además, se altera el ciclo hidrológico modificándose el equilibrio geotécnico de las frágiles laderas andinas.

No parece difícil encontrar las raíces de la crisis del café y menos identificar las grietas puestas en evidencia por el sismo sobre Pijao.

Lo que resulta ahora imperioso es el difícil diseño de las estrategias para corregir los problemas estructurales que explican el lamentable caso de Pijao, municipio que no muestra ser viable en las actuales circunstancias: Allí salen los docentes de secundaria a la 1 p.m. hacia Armenia y el pueblo pierde la posibilidad de tomar un ambiente cultural, para quedar en el de una potencial cantina y víctimas de los efectos de la desocupación.

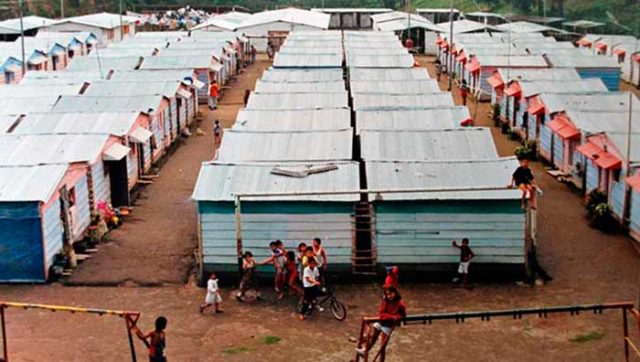

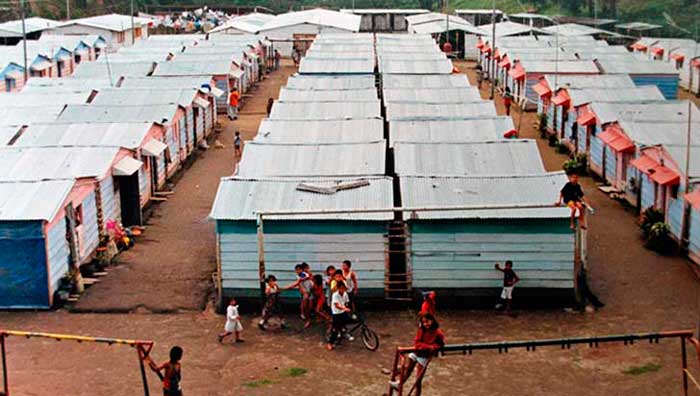

De otro lado está el caso de la conurbación Armenia-Calarcá donde el desastre alcanzó la magnitud de catástrofe por el efecto contundente del sismo causando fallas estructurales y funcionales al sistema urbano, suficientes para paralizar esa economía fundamentada en servicios, por varias semanas.

Como la amenaza sísmica estaba prevista y se causaron muerte y heridas a las gentes por construcciones y suelos que fallaron en forma generalizada a causa de problemas éticos, culturales, sociales, políticos, de pobreza e imprevisión, fallaron entonces el Estado, el consumidor, los gremios y la sociedad toda.

Esto invita a pensar en una reconstrucción que parta de lo territorial, soportada en subregiones, fortalecida en lo público, aplicada sobre problemas de fondo, afectando la cultura y el medio ecosistémico, de largo plazo y, sobre todo, una reconstrucción de y para los damnificados.

Cuando los más afectados son los pobres urbanos, es porque también habitan los lugares más vulnerables; y esto se explica por la separación de los costos y los beneficios resultantes de explotar el medio ambiente en una economía de mercado: allí los beneficios se privatizan y los costos se socializan para que los asuma el Estado o en su defecto la comunidad por el deterioro de su calidad de vida.

Lamentablemente la reconstrucción desarticula los escenarios de compatibilidad natural y mayor afinidad económica y cultural, porque las ONG que son pasajeras y privadas actúan en las cabeceras municipales, y la Federación de Cafeteros con su carácter sectorial en todo lo rural.

Así se desinstitucionaliza la entidad territorial departamental y municipal, con todos los entes y corporaciones de esos niveles.

¿Cómo podrán la Universidad del Quindío y la CRQ por fuera de los procesos cumplir con su deber respondiendo por los cambios estructurales, que son de largo plazo y que supone la reconstrucción?, ¿cómo podrá el departamento del Quindío gozar de la autonomía que le confiere el artículo298 de nuestra Constitución Política a fin de coordinar y complementar la acción municipal, ¿podrá el municipio cumplir como entidad fundamental territorial cuando se han privatizado los recursos financieros y administrativos de una reconstrucción, valorados en el esfuerzo de más de una generación?

Solo queda esperar que el buen juicio de los excelentes funcionarios de la reconstrucción y la sabiduría popular, inspirados los primeros en su obligación patriótica y humanitaria, y los segundos en los procesos de pedagogía popular de las organizaciones de base y del orden público, suplan las dificultades del proceso de reconstrucción del Eje Cafetero, nacidas principalmente de las circunstancias del desastre.

Texto por Gonzalo Duque Escobar

Pijao, Junio 23 de 1999