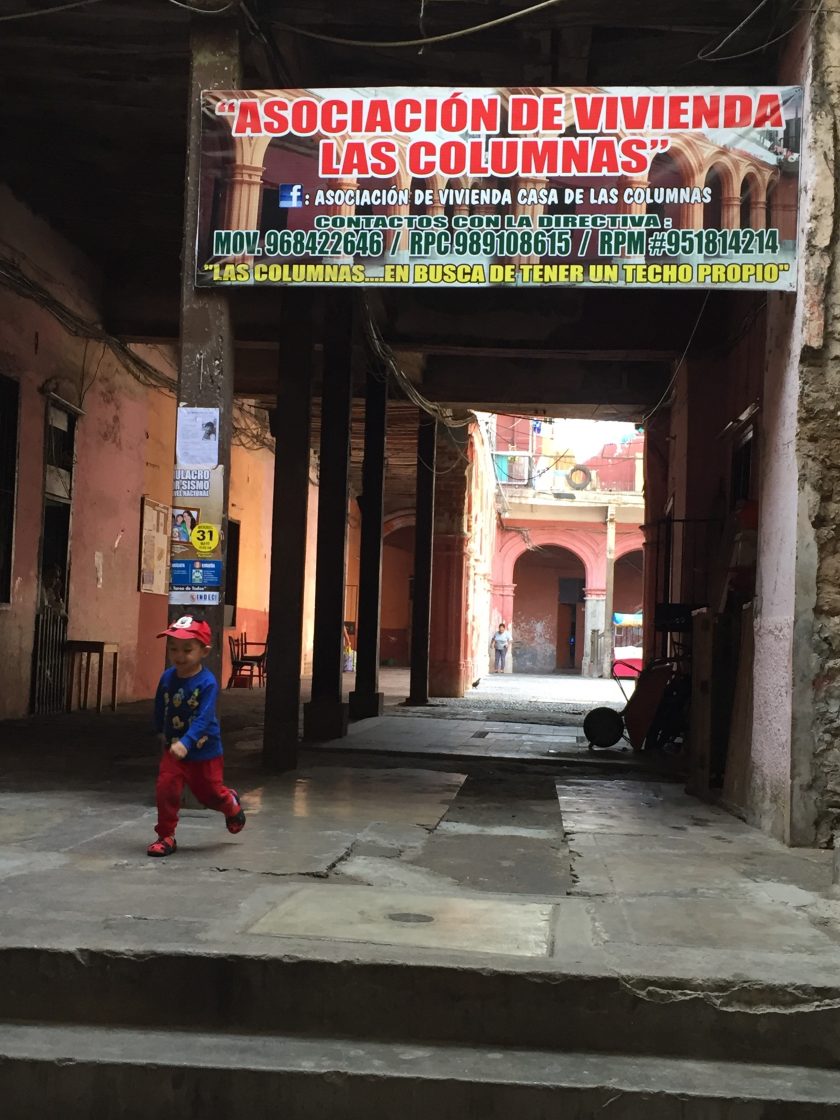

Palacio tras palacio, casona a casona, el lugar es un tesoro, mal aprovechado y despreciado por los propios limeños. Gran parte de lo que fue el virreinato del Perú se cae a pedazos, o es tan solo un gran bazar comercial que alberga todo tipo de bisutería y objetos insulsos.

–

—

—

Este año visité esta capital. Iba con la expectativa que vende el turismo tradicional, en relación a la gastronomía.

Cuento con amigos cercanos que tienen inversiones hoteleras importantes en esta ciudad, y, al mencionar que nunca había visitado el país, replicaban una y otra vez sobre “el gran valor” de la gastronomía peruana.

Me ubiqué en un hotel de frontera entre el centro y los barrios que se abren hacia el mar, tomando la ruta de la gran avenida Paseo de la República (llamada también vía Expresa o Zanjón).

–

—

En un hotel en cercanías del palacio de Justicia, desde donde se accede fácilmente al centro, siguiendo el recorrido de la emblemática calle Jirón de la Unión.

Ya en el inicio se encuentra el visitante con la maravilla del edificio Rimac. Es el preámbulo de un descubrimiento.

No voy a intentar hacer una reconstrucción textual del centro de Lima y su riqueza espacial y cultural. Solo quiero hacer énfasis en un punto que para mí fue sorprendente: a los limeños parece no asombrarles el tesoro que tienen por centro histórico.

–

–

Podría casi atreverme a afirmar que lo desdeñan.

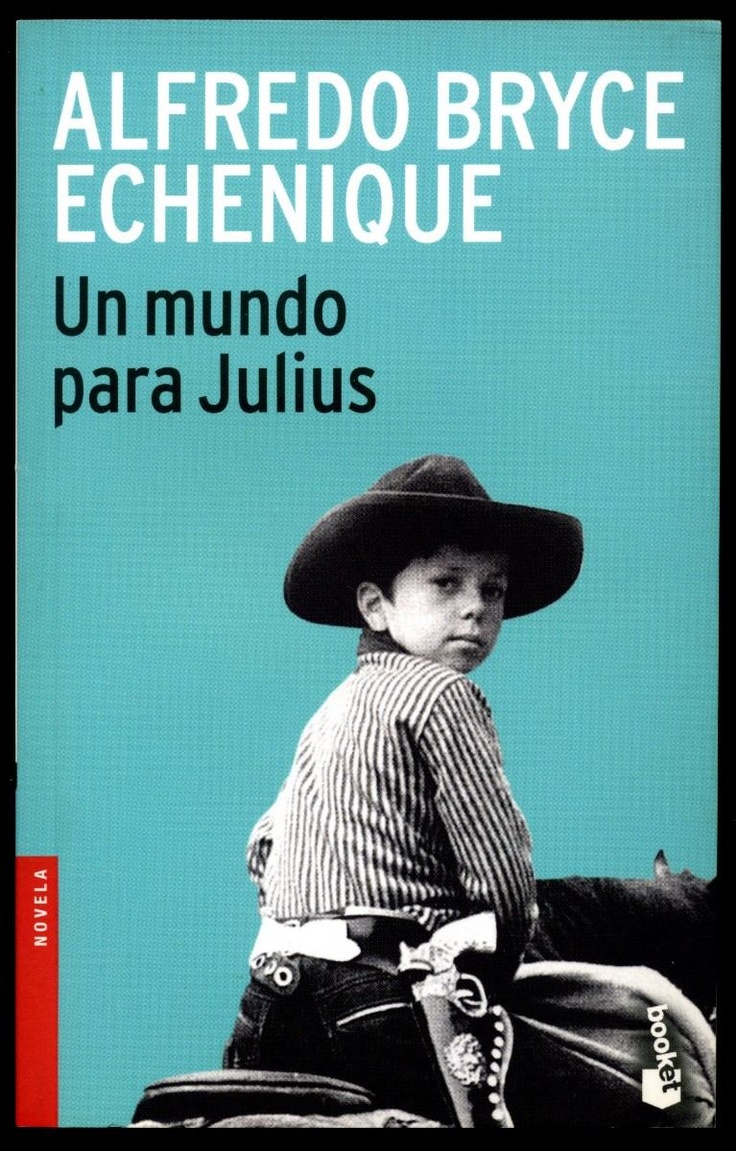

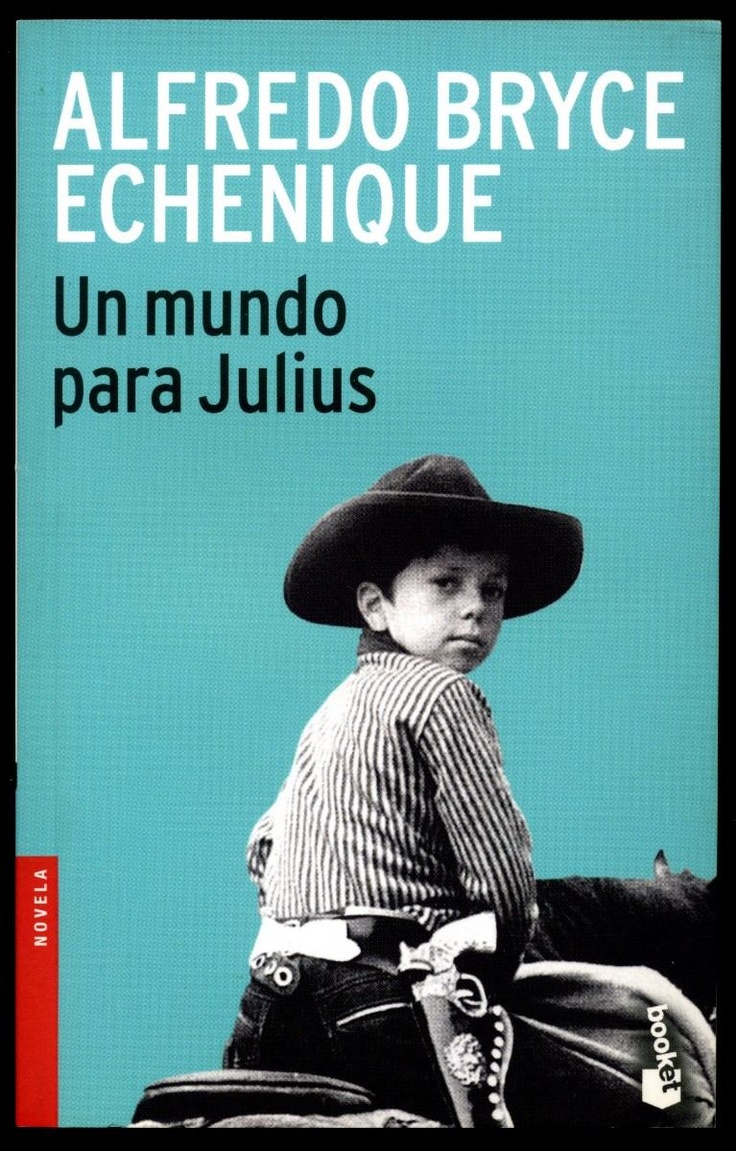

Había entendido algo así en una novela que llevaba leída antes de mi viaje, Un Mundo Para Julius. En ella, el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, hace una reconstrucción de ese que podría llamarse el modo de ser de la aristocracia limeña.

–

–

A partir de esa lectura tuve una noción del desprecio que sienten los limeños de clases altas por el centro de su ciudad. Pero al fin y al cabo la novela es un texto de ficción y no constituye un referente sociológico que deba asumirse. Uno siempre cree que la realidad es otra.

El motivo de mi viaje fue un encuentro académico. Mi maestro Eduardo Subirats había programado una serie de conversatorios sobre el ensayo como problema, en dos lugares de Lima: La Casa de la Literatura Peruana y la Universidad Católica de Lima.

–

–

–

A partir de este encuentro, pude interactuar con diversas personas que no son precisamente de esa élite de los negocios y los clubes de golf, aunque se podía intuir que algunos de ellos tenían una procedencia social de clase alta.

Lo que me sorprendió fue su incredulidad, su casi vergüenza, al escucharme hablar de lo maravilloso que me había parecido el centro de la ciudad.

–

–

Expresiones similares a “Era más lindo antes”, o “Han destinado las viejas casonas para esos centros de comercio popular”, me recordaron una escena de la novela de Julius.

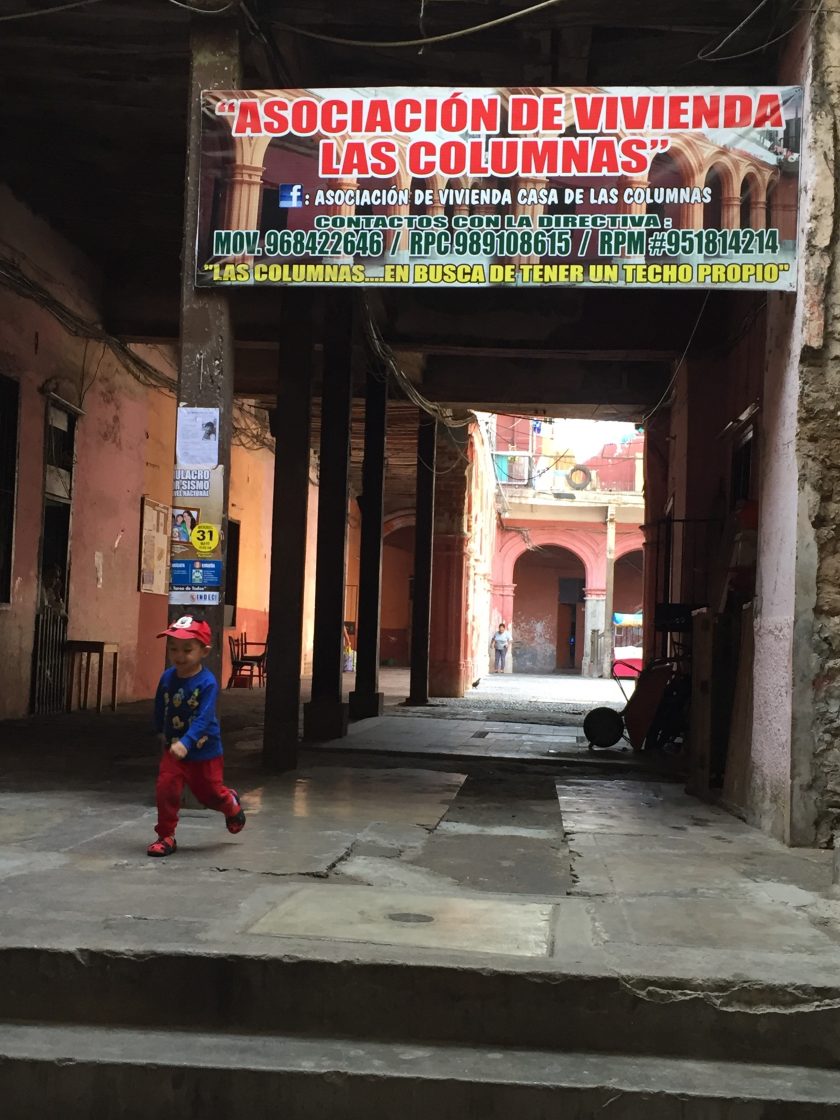

A este niño en extremo solitario que era Julius, en la Lima de los años 40 y 50, lo llevan a tomar clases de piano a un viejo caserón del centro de Lima.

–

–

La visión que se reconstruye a través de sus ojos infantiles es la de la decadencia, muy asociada a la expansión de la ciudad hacia los campos cercanos, que se llevó con entusiasmo por esa época.

La construcción está distribuida para albergar un inquilinato, de la cual su propietaria, la hija de alguna familia aristocrática caída en desgracia, subarrienda hasta el más mínimo espacio.

Ella, profesora de piano, finge tener una gran escuela cuando en realidad el sufrido y aterrorizado Julius es su único y último alumno.

–

–

El lugar es, en sí mismo, la representación de “esa gente” que habita lo que alguna vez fue el centro de una ciudad colonial, esplendoroso y lleno de lujo.

En cada una de sus ventanas, que conducen la mirada de Julius por mundos inquietantes y desconocidos, se recrean personajes que caracterizan a los nuevos habitantes de las que antaño fueron grandes residencias aristocráticas.

Y esa misma expresión de decadencia, algo matizada por tratarse de personas relacionadas con el mundo de la cultura, se dejaba entrever en las opiniones de mis compañeros de viaje acerca del estado actual del centro de Lima.

–

–

Allá, las personas de clases aristocráticas y altas llaman indios y cholos a aquellos de menos recursos en general.

Sin embargo, en mi condición de viajera desprevenida, que recorrí ese centro con una disposición iniciática, el valor arquitectónico y urbanístico del centro fue evidente.

Palacio tras palacio, casona a casona, el centro de Lima es un tesoro. Mal aprovechado y despreciado por los propios limeños.

–

–

Un poco subutilizado y apenas maquillado en las calles que circundan los edificios principales: el Rimac, el de correos, el palacio de gobierno, el palacio arzobispal, la edificación que aloja al ayuntamiento, el hotel Bolívar, y todas las magníficas edificaciones instaladas alrededor de la plaza mayor y de la plaza San Martín, entre otras.

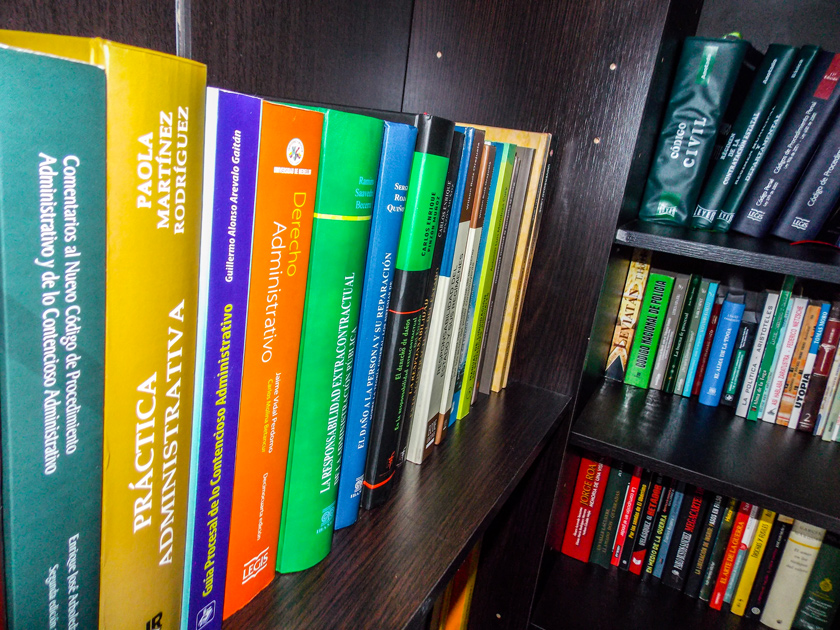

También los pisos que tienen frente a Jirón de la Unión. Todos tan bellos, ricos arquitectónicamente, desperdiciados en su potencial patrimonial.

Usados apenas como cascarones que incuban en su interior tiendas por departamento llenas de artículos “made in China”: los mismos que deslucen totalmente el significado de lo que representó el virreinato del Perú.

–

–

Estos dos fenómenos no son aislados.

No existiría el Paris del varón Haussman sin Napoleón. No existiría el centro de Lima sin las riquezas del virreinato del Perú.

Es por ello que las capitales de Colombia y Ecuador no se corresponden ni pálidamente con el esplendor de este magnífico centro.

–

–

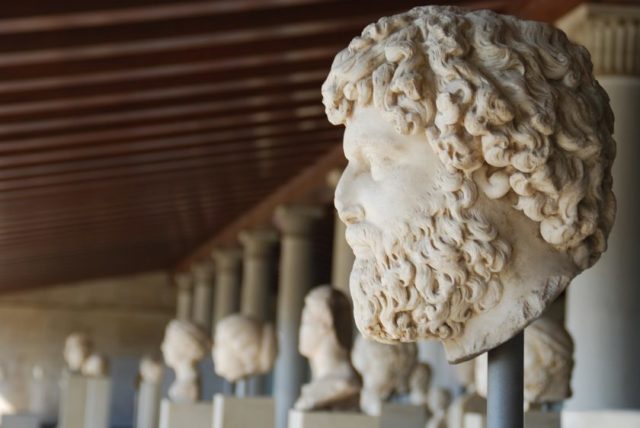

Había riqueza y por ello, en la consolidación de su capital, en su arquitectura, en el espacio público, en el proyecto de ciudad moderna que se emprendió al momento de lograr la independencia del régimen español e intentar crear una identidad nacional, los limeños intentaron trasplantar Europa a América.

Para muestra de ello, esos palacios de estilo afrancesado, igual que el Rimac, y muchas otras edificaciones, desde casonas hasta iglesias, que estimaron conveniente copiar el estilo y los destellos de los “hermanos mayores” del viejo continente.

–

–

Sin embargo, hoy día el centro de Lima, específicamente las construcciones que bordean las calles más emblemáticas, está en ruinas.

Hay zonas de tolerancia, o, simplemente, las edificaciones abandonadas se caen a pedazos.

La ciudad vieja se debate en ese pulso entre la conservación del pasado y la especulación inmobiliaria, entre preservar verdaderas joyas de la cultura (no solo de la arquitectura sino de la historia, las religiones o las costumbres), por ejemplo, el convento de Santo Domingo, o echarlo todo abajo para usar los predios con el fin de levantar edificios modernos y rentables.

–

–

Este convento merece detenerme. Procede de una época arquitectónica muy anterior a los palacetes de estilo francés, y es una belleza de inspiración árabe. Sus cuatro patios interiores dan cuenta de un mundo que nunca volverá. Un espacio concebido para la meditación trascendental, especie de intento de evocación del jardín del edén.

Construido para llevar una vida espiritual, este convento es además una belleza arquitectónica. Sus techos decorados, (cuyas piezas instaladas a presión en la Sala de Visitas están contadas, el guía que nos acompañó en el recorrido nos hizo notar que faltan pocas, y el emplazamiento exacto donde, mirando bien, se puede apreciar el faltante), son una obra de arte.

–

–

Las maderas, de bosques de Panamá, cuya existencia parece una mitología en nuestros días, asemejan al hierro. Altares y estructuras del convento están construidos con esta madera a la cual hay que concederle el beneficio de la duda, porque a simple vista no se puede creer que esa fortaleza impenetrable sea de origen natural.

Los pisos y los mosaicos, el espacio de la biblioteca, las fuentes y los jardines en los patios interiores, todos ellos creados por el hombre para ir mucho más allá de la intención estrictamente constructiva. Ellos incorporan, a la manera en que debe hacerlo toda buena arquitectura, una intención subjetiva, una forma de vivirlos y ser habitados. Tienen una funcionalidad que cumplen a cabalidad a partir de las sensaciones que recrean.

–

–

Otro aspecto destacado de esta edificación es la torre de la iglesia. Se sube a ella por empinados escalones (tiene más de 46 m de altura), para obtener por premio una gran vista de la ciudad, que ayuda a tener una mejor comprensión de su fisonomía. Desde allí, puede apreciar, no solo el centro histórico, sino el cerro San Cristóbal y el paseo del río Rimac.

Igual de imponente es la sede de La Casa de la Literatura Peruana. Instalada en la que fue concebida la principal estación del ferrocarril en Lima (la estación de Desamparados), fue enteramente edificada con materiales importados.

–

–

En el libro Estación de las Letras, se puede leer que “El concreto utilizado para las columnas y las paredes fue traído de Inglaterra, lo mismo que los vitrales y el reloj; en tanto que las recias y vistosas puertas de cedro se trabajaron en Estados Unidos”. Desde el año 2009, en ella se alberga el centro cultural, un espacio público que cuenta con una amplia biblioteca, salas de exposiciones y salones para conferencias y capacitaciones.

La fachada posterior se vierte sobre los rieles del tren, que aún circula por allí. En efecto, los visitantes se sorprenden cuando el estruendo de las máquinas sacude por momentos a la edificación de carácter cultural. El tren continúa pasando, mientras en su antigua estación se intenta reunir a la intelectualidad del Perú, tal vez esperando que ella misma, al igual que la locomotora, experimente los remezones propios de la inquietud intelectual, aunque sea de cuando en vez.

–

Fotografía Alma de Viaje

Fotografía Alma de Viaje

–

Diagonal a La Casa de la Literatura está el Bar Cordano. Nadie me lo había dicho, pero mi instinto, de amante de los bares y cafés de centro, me indicó que allí podría encontrar algo auténtico. Y así sucedió. El establecimiento, fundado en 1905 por los genoveses Botano y Cordano, tenía el objeto de ser un salón restaurante. Y lo sigue siendo, en cierto modo. Al estilo de los cafés europeos, poseedor de un hermoso mueble de madera que sirve de vitrina y botellero, ofrece además de bebidas comidas típicas peruanas.

El piso es otro atractivo. Se conserva la baldosa original que, aunque trajinada por los rigores del tiempo, atrapa en ella el espíritu del sitio. Allí, es posible ordenar una causa limeña, un postre de suspiros, una copa de frutas, un té, un montadito, entre otros platillos. Las mesas también conservan la originalidad. Con su cubierta en mármol lucen integradas a una elegancia que se ha ido curtiendo con el pasar de los años, y que obsequia a los visitantes con toda la riqueza de sus elementos añejos.

–

–

Después de caminar desprevenidamente por el centro de Lima, sentarme a escuchar la interpretación matutina de la banda de guerra en el Palacio de Gobierno -que aporta una magia especial a la plaza de Armas-, e internarme por sus callejas, dejándome seducir por uno que otro café de centro, pude maravillarme con las fachadas de las edificaciones, y tuve la inquietud de conocer las casas por dentro.

Por esta razón, intenté hacer una cita para visitar la casa Aliaga (se requiere hacer una cita previa y acordar el recorrido con un guía de un listado que se adjunta en la página web de la casa). Sin embargo, el procedimiento es engorroso y no facilita en nada la concreción de la visita, tomando en cuenta la escasa disponibilidad de tiempo que generalmente acompaña a los viajes turísticos. No logré hacerlo.

–

Al fondo la banda de guerra en el Palacio de Gobierno

Al fondo la banda de guerra en el Palacio de Gobierno

–

Para rematar este relato debo incluir al hotel Bolívar. Inaugurado en 1924, fue declarado monumento nacional en 1972. Su arquitectura y las historias que lo rodean, estimularon mi imaginación. Acudimos a su lobby, donde se puede contemplar una bella cúpula hecha a partir de vitrales. El lugar es famoso porque se supone que en él se inventó la receta del pisco sour, coctel hecho a base del “gallo blanco” o pisco, bebida nacional del Perú.

En su interior, se encuentran la cafetería y los salones de reuniones. Amplios espacios llenos de madera y pisos tipo parquet, que recuerdan el esplendor pasado de este otrora lujoso hotel. Los mismos que hoy lucen fantasmales, al igual que su cafetería, cuya terraza se abre a la avenida Nicolás de Piérola (popularmente conocida con el nombre de La Colmena).

–

–

Los manteles, la vajilla, los cubiertos, los meseros y hasta la comida, parecen jugar un pulso contra la adversidad, sosteniéndose apenas ante el inminente hundimiento. Y no es que permanezca desolado. De hecho, en las guías turísticas recomiendan reservar pues suele llenarse de gente. Es solo que, la noche que cenamos allí, en compañía de un nutrido grupo de intelectuales, algunos de ellos residentes del centro de Lima, tuve la impresión que la comida guardaba un fuerte sabor a nostalgia. No estuvo ni bien ni mal. Más bien, fue un acto de evocación, una fe puesta en un pasado que ya no regresará.

En resumen, esos días vagando por el centro de Lima fueron solo una insinuación de algo que deberá repetirse, cuando pueda regresar y disponer de más días para visitarlo, ojalá en compañía de algún habitante local. Pero, me quedó clara una idea: lo de la gastronomía peruana, por muy ponderada que sea, es solo una característica, en medio de la diversidad geográfica y cultural que esta nación puede ofrecer. Debe su preponderancia, según mi parecer, a la liviandad de los tiempos que vivimos.

–

–

Suena más sofisticado repetir hasta la saciedad “se come muy bien en Lima”, que tomarse el trabajo de recorrer, interiorizar y dialogar con los espacios físicos y el trayecto histórico y cultural que ellos encierran.

Sería necesario untarse de sus viejos adobes, en repetidas jornadas, respirar el aire teñido por las humedades del tiempo, para entender todo lo que ofrecen y lo que pueden evocar. La verdad es que, gustos aparte, no se compadece la belleza de este casco histórico con su estado actual de gran bazar comercial, destinado masivamente a albergar todo tipo de bisutería y objetos insulsos.

Por supuesto, pocos días son completamente insuficientes para descubrir todo lo que este espacio puede ofrecer. Igual, quería hacer un recuento de la experiencia para señalar, una y otra vez, la sorpresa que me causa que la propia gente del país no valore en la forma en que debería este gran tesoro que es el centro de la ciudad de Lima.

–

–

–

Fotografía Erika Valencia

Fotografía Erika Valencia

Fotografía Jess Ar

Fotografía Jess Ar

Al fondo

Al fondo