“Capitán fantástico”: una familia única en la montaña

El director Matt Ross nos ha sacado de orbita, y algo extraño pero complaciente nos sucede, cuando dejamos que esa familia se incorpore en nosotros como una muestra, una hazaña, de un mundo mejor y posible.

Para Cavisa, el capitán fantástico de la ciudad

Título original: Captain Fantastic

USA, 118 min, 2016.

Dirección y guión: Matt Ross

Género: comedía, drama.

Protagonistas: Viggo Mortensen, Frank Langella, Kathryn Hahn, Steve Zahn.

Historias de excentricidades hay muchas, de familias sencillas que viven en las montañas también.

Pero pocas como la de esta historia: que combinan un modo de vida único – que desiste de la escuela, que combate el consumismo al producir su propia comida – alejados de las barbaridades de la ciudad.

Son intelectuales, y aún así, mezclan la lectura con la disciplina, la caza controlada con la capacidad física. Y en vez de celebrar las fechas comerciales de occidente, declaran una conmemoración de un activista e investigador como Noam Chomsky.

Pareciera de caricatura o de una nobleza admirable, hasta el punto de ocasionar también estragos y cuestionamientos por parte de quienes viven con comodidades o consideran que ese modo de vida no tiene cabida en su mundo.

Capitán fantástico es la película de una familia, de un padre, decidido en hacer de sus hijos algo más que una fábrica de indicadores. Quiere ser algo más que pertenecer a un sistema que licúa las mentes.

Se trata de un padre con una vocación radical: sus hijos cuentan con toda la libertad, deben argumentar (no importa la edad) lo que piensan y deciden, siempre y cuando cumplan con una serie de acciones de responsabilidad.

Nada raro, sin embargo, que para no intoxicarlos piense y predique que: ir a la escuela no es una opción y consumir la comida chatarra resulta ofensivo para el cuerpo.

Leer y sostener sus pensamientos y compartir la vida natural, son las instituciones con las que van creciendo.

El padre, hace las veces de madre, y la película nos coloca frente a un enigma: la muerte de la madre.

No se sabe muy bien las razones, lo que constituye un punto de quiebre, el cual nos lleva a poner en duda el proyecto emancipador de esta familia.

Son seis hijos y todos con edades muy variadas, quienes sortearan con realidad (aunque también con mucha poesía) esa ausencia.

Lo ejemplar se pone en evidencia cuando estos niños se relacionan con otros, dado que su desarrollo es más avanzado y poseen mayores destrezas y conocimiento.

Es el caso del hijo mayor. No ha ido a ningún ambiente educativo formal, y por motivación de la madre (al padre no le parece), se inscribe en las universidades más prestigiosas, y en todas es aceptado.

El mundo de esta familia va entre la huerta, respirar aire puro, estar en medio de fogatas, de la música, el afecto paternal y una especie de ausencia por la madre.

Y llega el giro inesperado. El padre y los hijos deben emprender un viaje en un bus-casa hacia la ciudad. Van al entierro de su madre.

Capitanear la vida de cualquier familia resulta un acto heroico. El camino que los hijos puedan recorrer, sus bases, la semilla de lo que serán, depende de lo que ofrecen los padres.

Y mientras en las capas sociales medias y altas se restringe el tener hijos, este capitán, con su esposa, decidieron tener una muy amplia familia. Drástico, complejo, difícil de asimilar, pero que al fin entrega una esperanza.

Es maravilloso visualizar ese proyecto, con unos niños que no pierden su ingenuidad, sino que la potencian. Su padre les habla a sus hijos sin tapujos y no embalsama su discurso ni le pone ensalzamientos. Va al punto.

Uno no está acostumbrado a presenciar historias donde el atrevimiento sea tan genuino y lo que se cuente nos conecte con un ideario tan benévolo, y al tiempo, tan fuerte.

Estallan los valores con los que hemos crecido, y el acto nos devuelve otro polo a tierra, o a la montaña.

El director Matt Ross nos ha sacado de orbita, y algo extraño pero complaciente nos sucede, cuando dejamos que esa familia se incorpore en nosotros como una muestra, una hazaña, de un mundo mejor y posible.

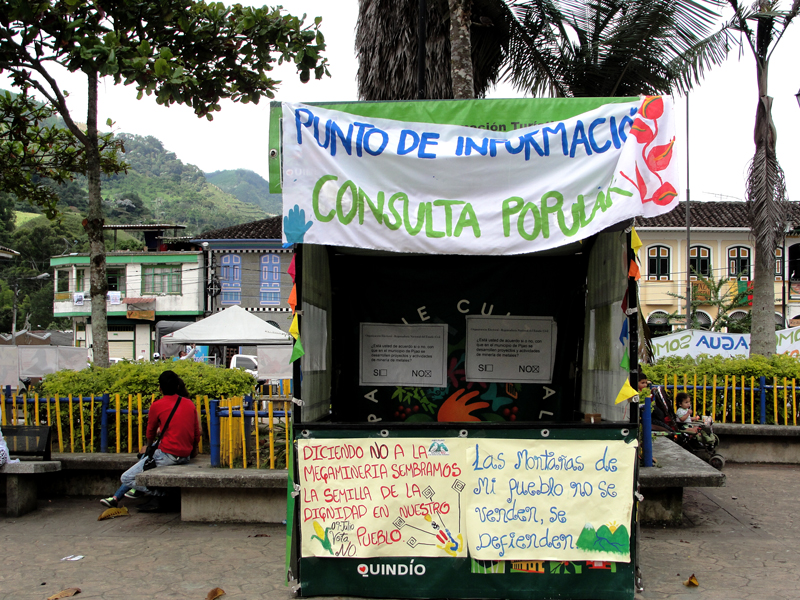

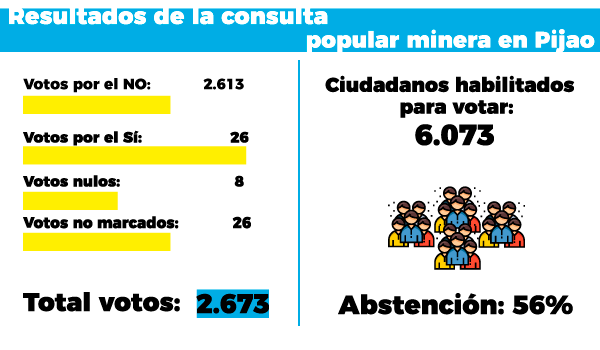

Estos jóvenes hacen parte del Comité en defensa del territorio, que busca propiciar movilización y organización de la sociedad en torno a temáticas ambientales.

Estos jóvenes hacen parte del Comité en defensa del territorio, que busca propiciar movilización y organización de la sociedad en torno a temáticas ambientales.

Foto tomada de El Heraldo

Foto tomada de El Heraldo Foto tomada de La BBC

Foto tomada de La BBC

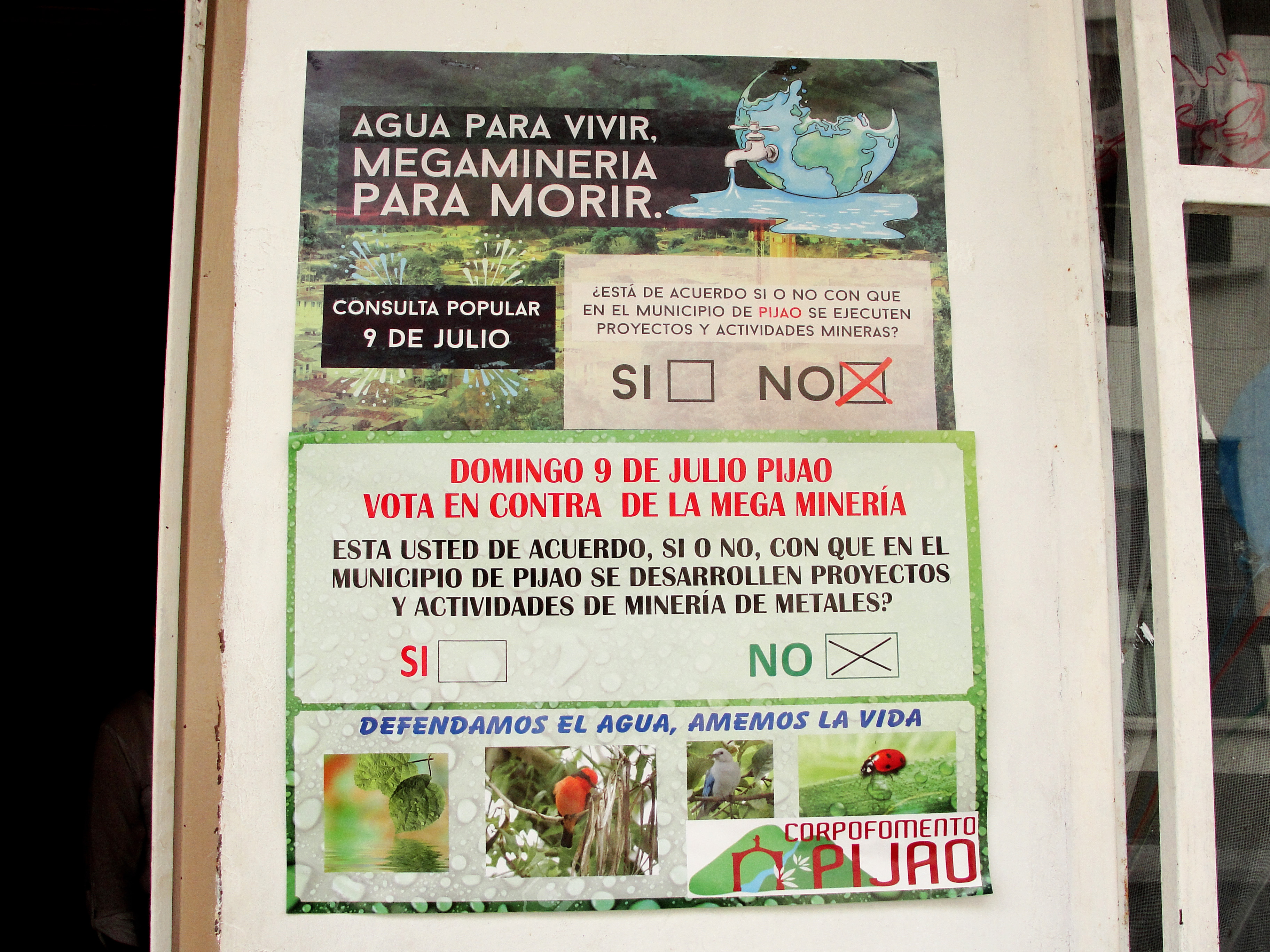

Foto por: Jess Ar

Foto por: Jess Ar Foto por: Jess Ar

Foto por: Jess Ar Foto por: Jess Ar

Foto por: Jess Ar Foto por: Jess Ar

Foto por: Jess Ar Foto por: Jess Ar

Foto por: Jess Ar

Foto por: Jess Ar

Foto por: Jess Ar

Foto tomada de Salud 180

Foto tomada de Salud 180