Una flor para la espera

Los “trapito rojo” son los encargados de cuidar los carros y motos que parquean en las calles. Algunos lo hacen desde los parques. Encontramos en el Gaitán a Alfredo Cardona, que además del oficio que realiza día a día, ha cultivado y organizado un jardín en una de las zonas verdes. Lo hace para ayudar a embellecer, el que él considera, debería ser el parque más bonito de Pereira.

El Parque Gaitán, como cualquier parque del mundo, es testigo de los ires y venires de quienes por él cruzan, de las dinámicas diurnas y nocturnas que allí suceden. Siempre está pasando algo, nunca descansa.

De paso es como en ese lugar generalmente ocurre la vida, y de tramo en tramo, se va convirtiendo en parte de nuestra historia y memoria.

Sin embargo, para algunos ese sorbo de existencia, ese “de paso”, termina convirtiéndose en su morada o guarida principal, por trabajo o espera, por ocio o esquivando soledades, en su segundo, y hasta en ocasiones, primer hogar.

Árbol ubicado frente a la zona de parqueo, en el que Alfredo pone sus objetos personales.

Árbol ubicado frente a la zona de parqueo, en el que Alfredo pone sus objetos personales.

Alfredo Cardona es uno de ellos. A modo de promesa irrompible llega todos los días al Parque Gaitán a eso de las 6 de la mañana.

Es su sitio de trabajo pero también ese rincón en el mundo donde se siente útil y agrega algo de belleza a un ambiente agitado por naturaleza, un poco hostil en ocasiones, que jamás se apaga, entre el hospital, la estación de policía y todo aquel que llega a ocuparlo o en espera de algo más.

“Yo me levanto muy temprano, y de una me vengo para acá” me dice Alfredo, con su voz ronca, ya gastada por el tiempo, es un hombre bastante adulto, le calculo unos 40 o 50 años de edad.

Es moreno (a golpe de sol), de estatura media, y siempre lleva consigo una gorra y a veces un trapo en la mano: “Para cuando a veces limpio los carros, para secarme la frente por el calor tan berraco, y pa´ bueno”, dice entre risas.

Su jornada diaria en el parque es de casi 12 horas, “Yo llego, miro como está todo acá en la bis, saludo, y empiezo a sembrar, y luego, sigo cuidando y acomodando carros, así, hasta las 5 y media de la tarde más o menos”.

Alfredo cuida los carros que se parquean en la carrera cuarta bis entre calles 25 y 26, un trabajo que le permite subsistir pero también tener un segundo hogar, un sitio a donde llegar y estar, desde hace 8 años que falleció su pareja – algo de lo que no le gusta hablar mucho-.

“Llegué al parque porque vivo por La Clínica Los Rosales, mi familia siempre ha vivido por ahí y este parque hace parte de mi vida, desde chino lo he visto, lo he visitado y lo he vivido”.

Lo de ser “trapito rojo”, así les dicen a quienes se encargan de manera informal a cuidar carros en la calle, es una vocación que conserva desde muy pequeño. Siempre estuvo rodeado de ellos, adquirió una fascinación particular por este objeto: “Siempre me han gustado, no he tenido carros, pero me gusta verlos, me parecen bacanos”.

Alfredo es quien cuida los carros y las motos de quienes llegan al parque de paso: “Yo los ayudo a organizarse, que no se arme un despelote en esa calle y que todos puedan caber ahí. Y bueno, el que quiera darme algo, monedas, lo que sea, yo se lo recibo, no reniego por eso”.

Suele ser confundido con el grupo de señores que permanecen en el parque en busca de un trago que les gaste las horas, para los que la fiesta no para. Alfredo no toma, eso me dijo, pero a veces se le ve por ahí compartiendo con este grupo de señores, a pesar de esto no deja de trabajar, y al final sigue su jornada “Prefiero estar solo, que mal acompañado” replica.

Entonces, Alfredo se dispone a trabajar honradamente cuidando los carros y supervisando el parqueo, y entre una cosa y la otra, en esos ratos libres que le quedan de tanto correr y estar pendiente, planta flores, embellece su segundo hogar, hace las veces de jardinero de un pedazo de su parque.

Alfredo sintió con el paso de los días, una necesidad muy fuerte por embellecer el lugar donde se la pasaba a diario. Y al igual que su gusto por los carros, – esta vez por herencia materna- tiene también una fascinación muy profunda por las plantas: “Me volví enfermo por tener plantas en todos lados, como mi mamá”.

Pero las plantas que llegan al Gaitán, me confiesa bajando un poco la voz, se las roba “Yo veo una planta, me enamoró de ella, y me la traigo” sin pena, ni remordimiento.

No se sabe sus nombres ni tipos pero desborda de pasión por ellas, sabe plantarlas y ubicarlas una a una en las pequeñas montañas que se dibujan en algunos espacios del parque, rodeando los grandes y frondosos árboles. Son bastante coloridas, con bellezas tímidas, y poco a poco van siendo parte del paisaje natural.

Algunas de las flores y plantas que Alfredo ha sembrado en el parque:

[sliderpro id=”125″]

Le nace de corazón, como él mismo lo dice, dedicarle tiempo a sembrar plantas y flores en el parque que le da de qué vivir: “Para mí es el más bello de Pereira, y lo tienen muy abandonado, está entre ese mundo de cosas, que el hospital, que el comando, que en el centro. Pero está abandonado, debería ser el más bonito, pero no han sabido cuidar.”

Sembrar flores en medio del movimiento propio de la cotidianidad: entre fallecidos, sirenas, heridos, borrachos, visitantes, niños jugando pelota, policías, perros buscando comida, o, simplemente ante el paso apresurado e infaltable de los transeúntes en su rutina diaria. Así transcurre la jornada de este hombre, entre toda esa vida acumulada de los parques, los carros y las flores.

Con cierto orgullo en su mirada vamos cerrando la conversación: “Yo he hecho lo que el Alcalde no hace, ponerle mano”, y prosigue un poco afanado, “debería ser el parque más bonito de Pereira al estar al lado del comando y del hospital”.

Lo recalca una y otra vez. Y yo entiendo lo que dice, es un lugar para la espera, allí la gente siempre espera algo, una cita de amor o la penosa noticia de la muerte, la hora para iniciar la bohemia al aire libre o el momento de la madrugada para concluir una dura y larga jornada de trabajo.

Y sus flores son para eso.

Alfredo Cardona frente al grupo de flores y plantas que ha sembrado,

Alfredo Cardona frente al grupo de flores y plantas que ha sembrado,

junto a él uno de sus amigos del Parque Gaitán.

Foto tomada de Portafolio

Foto tomada de Portafolio Foto tomada de Portafolio

Foto tomada de Portafolio Foto tomada de Pixabay

Foto tomada de Pixabay

Foto tomada de Diaro Extra de Cali

Foto tomada de Diaro Extra de Cali

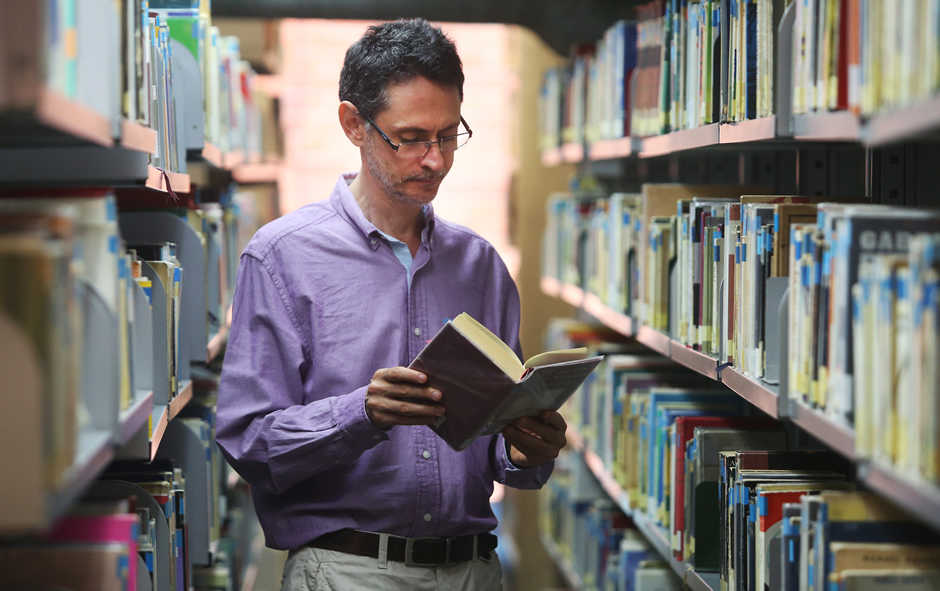

Foto tomada de la revista Libros y Letras

Foto tomada de la revista Libros y Letras