Iskidara, un lugar de todos los tiempos.

Lugar: Iskidara taberna.

¿Qué es?: un museo de objetos de segunda mano, la mayoría de ello en cobre, donde , generalmente, lo que más suena son baladas de los 70s, aunque le ponen lo que pida.

¿Dónde?: carrera sexta entre calles 21 y 22. (Diagonal al Concejo Municipal de Pereira).

¿Cuándo?: De lunes a jueves de 5 de la tarde a 1 de la mañana, y fines de semana hasta las 3 AM.

¿Quién atiende?: Beonarges Marín, un amante de las baladas de los 70.

¿Por qué ir?: Allí podrá descubrir objetos de otro tiempo, es central y abren todos los días de la semana, excepto los festivos.

El principio

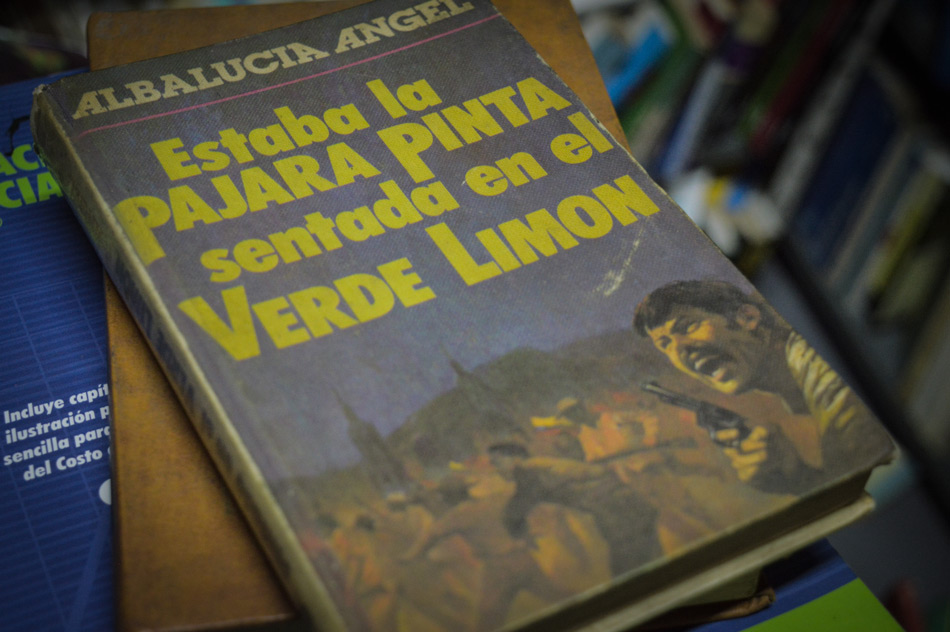

5 de diciembre de 1981. José Manuel Martínez, un obsesivo coleccionista de objetos de cobre de segunda mano y viajero de tiempo completo decide abrir en el centro de Pereira una taberna donde mostrar a sus amigos las experiencias de viaje y singular colección.

Así nace Iskidara cerca al Parque El lago, en una de las llamadas casas viejas del centro, atiborrada de toda clase de objetos, utensilios y reliquias, y evocando una melodía que se había topado en una de tantas travesías por el mundo: la canción “Uska Dara” de la cantante africana Eeartha Kitt.

“Pero el nombre dicho a su manera, en español, que suena ´Iskirada´, y así le puso”, explica un hombre tras el mostrador al que inmediatamente identifico como actual propietario del lugar. Vuelve la mirada y prosigue: “también fue la taberna donde tuvo ese centenar de objetos que había coleccionado por tantos años. Aún los conservamos todos, aunque él se llevó parte de esa colección después de venderme la taberna”, concluye.

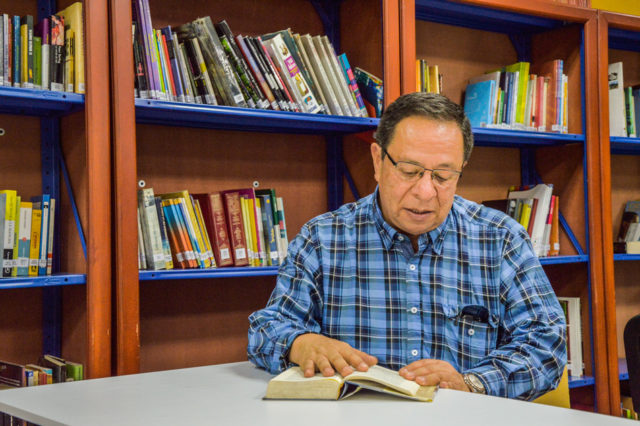

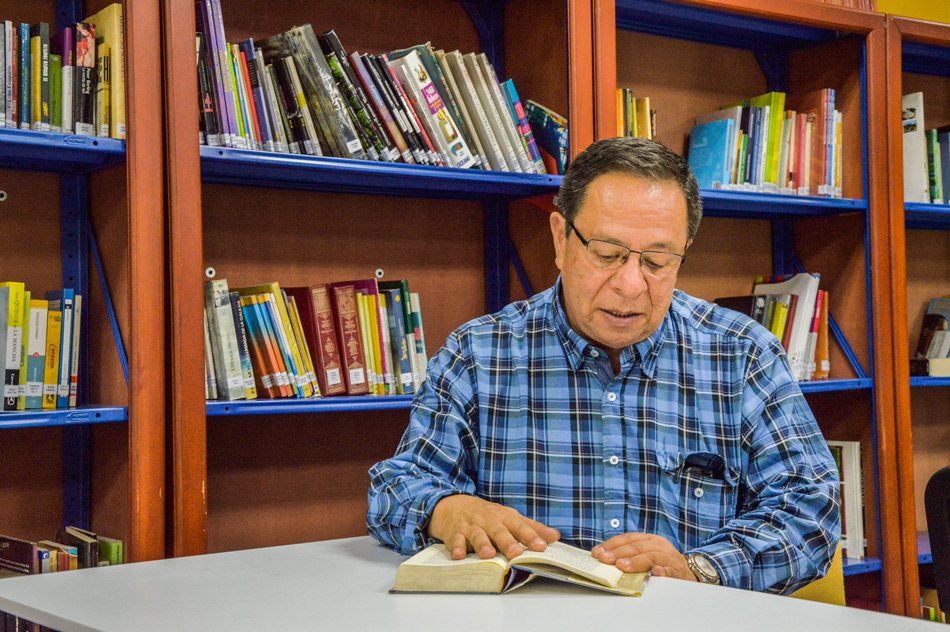

José Manuel decidió vender, pero no a cualquiera, uno de sus empleados, Beonarges Marín, mesero y barman, fue quien finalmente la compró y la ha atendido hasta el día de hoy.

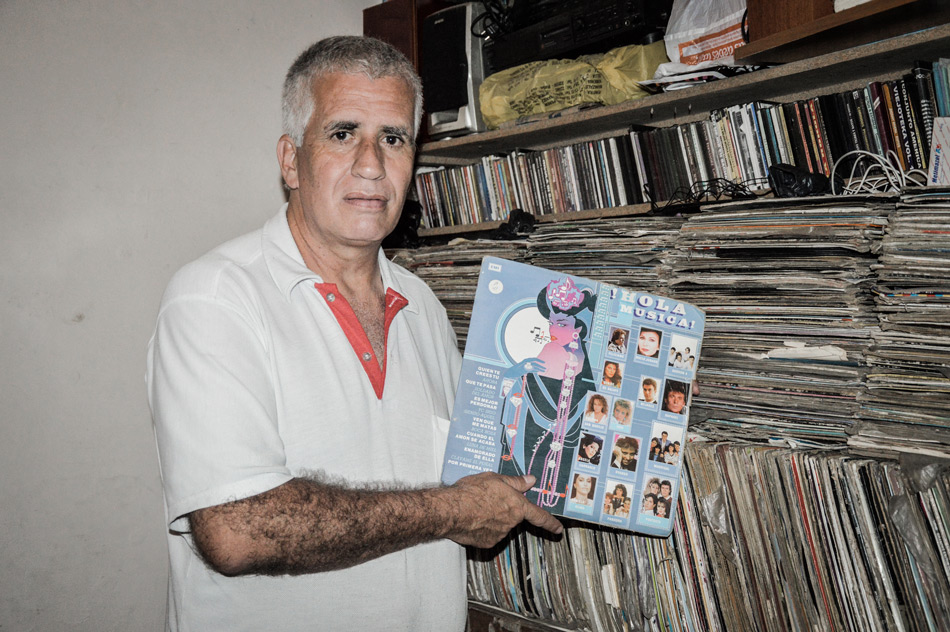

Don Beo es un hombre alto, de carácter y contextura fuerte, cabello blanco, tez amable, imponente y de voz muy pasiva. Uno nunca sabe si está sonriendo, lo intenta pero algo en él no lo permite.

Toda su vida se ha dedicado a los bares, ha sido desde mesero, barman, portero, administrador, y, desde hace casi 20 años propietario. La suya es actualmente una de las tabernas más antiguas y conocidas de la ciudad, la de la luz tenue, la que por mucho tiempo fue y ha sido el resguardo de los amantes.

Después de trabajar en Iskidara desde sus inicios, don Beo, como lo llaman sus allegados, decidió independizarse para montar su propio negocio: La Taberna de Beo, ubicada en la calle 16 con carrera 7ma, en uno de los locales de la Antigua Cámara de Comercio. No le dio resultado, regresa a Iskidara, y es en ese momento donde él y su hermano Jeomar reúnen el dinero y le compran a José Manuel que por motivos personales había puesto la taberna en venta.

No ha sido fácil sacarla adelante. Hace tan solo 5 años la taberna es completamente suya, “un largo plazo de cuotas, pagos mensuales y deudas”, desde el nombre hasta los objetos, dispuesta para los clientes que siempre la han visitado.

Iskidara ha tenido varios momentos de acuerdo al lugar donde esté ubicada, siempre cerca al parque El Lago, actualmente funciona en la carrera sexta entre calles 21 y 22, diagonal al Concejo de Pereira. Don Beo siguió la tradición, coleccionar objetos para mantener intacto el sentido original del lugar: un espacio para preservar el tiempo, desde la música que se escucha hasta los objetos que la visten.

Después de un tiempo

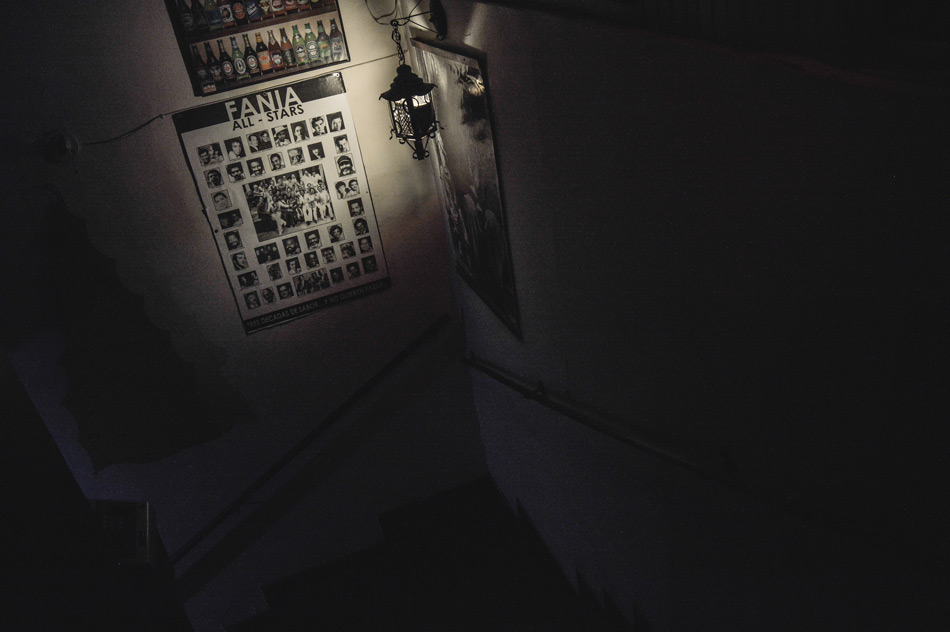

Iskidara ha cambiado con el paso de los años. La poca luz que la cubre se ha revelado más imponente que antes, y poco a poco, ha sabido desplazar a la oscuridad que por tanto tiempo la caracterizó.

En cuanto al mantenimiento de los objetos “es difícil”, me cuenta Beo, “porque el cobre se tiende a oxidar muy fácilmente, así que hay que estar limpiándolo casi todos los días si es posible; en ocasiones hacemos convites un domingo o festivo, y entre varios; amigos, familiares y clientes, nos encargamos de limpiar y mantener los objetos en un buen estado para la presentación al público”.

Por este cuidado, también han conseguido que algunas personas se fijen en estos objetos y hasta decidan comprarlos. Para muchos en un museo de reliquias, de objetos que hablan de un pasado que ya no nos pertenece, pero que nos dan señas en parte de lo que somos ahora.

Máquinas de escribir, planchas antiguas, radios, objetos de plata y cobre – vasijas, tenedores y cucharas-, instrumentos musicales, estatuas, cámaras antiguas de fotografía y video -aquellas de colección-, cuadros, entre muchos objetos más, son los que marcan un sello diferente en el lugar. Objetos propios del bar y de la gente que se vuelven una gran sombra por la tenue luz que caracteriza la taberna.

[sliderpro id=”116″]

Los sonidos en la oscuridad

La música que se escucha en el lugar es crossover, pero don Beo lleva en sus venas toda la nostalgia y sentir de la música de los años 70: Camilo Sesto, Giordano, Juan Gabriel, Leo Dan, entre otros, sin distinción de género. En el lugar hay de todo, si usted pide vallenato, lo ponen, si quiere salsa, también, rock, balada, lo que sea le ponen a sonar, “siempre y cuando sea de los 2000 para abajo”. Sin embargo, prevalece la tradición de la música que a él le gusta, “la música de todos los tiempos”.

La reproducción es digital, desde hace 7 años hay computador y unos grandes bafles que hacen que la música llegue a todos los rincones de la casa. Sin embargo don Beo aún conserva en el lugar su colección de música en formatos originales.

Esta música se conserva como un plan b, me cuenta él, “Por si falla el computador o alguna canción descargada está mal, ahí está mi colección de discos para salvar la noche”.

Antes en Iskidara, cada miércoles, se realizaba un evento llamado “La música del recuerdo”:

“Se colocaba exclusivamente lo que en ese momento llamábamos música vieja, muy diferente a lo que hoy relacionan como “música vieja”, o sea la popular. En ese momento era Julio Jaramillo, tangos, boleros, milongas, pasillos, bambucos. El día era muy especial porque se decoraba toda la taberna conforme al estilo de la música, y nosotros nos vestíamos como campesinos: de poncho y sombrero, como ameritaba la ocasión”.

Este evento ya no lo realizan, pero ocasionalmente, cuando hay puente festivo, don Beo prepara una viejoteca para amigos y clientes del bar, además realizan despedidas y presta el espacio para cumpleaños, primeras comuniones o lo que se quiera celebrar en la taberna.

Todos los días, desde las 5 de la tarde Iskidara abre sus puertas y sus objetos a la gente, normalmente van hasta las 2 de la mañana, “Dependiendo de la clientela que haya esa noche”, me dice don Beo, mientras prepara el lugar para una nueva noche entre objetos, sonidos y una oscuridad, que aunque reducida, continúa encantando.

[sliderpro id=”117″]

Actualmente el Parque Gaitán esta rodeado por chazas o puestos donde venden el tinto, la fruta o el confite, alimento de muchos mientras esperan noticias del San Jorge.

Actualmente el Parque Gaitán esta rodeado por chazas o puestos donde venden el tinto, la fruta o el confite, alimento de muchos mientras esperan noticias del San Jorge.

Diego González junto a sus hermanos Carlos Andrés y Julio César “Matador” en el Parque de La Libertad.

Diego González junto a sus hermanos Carlos Andrés y Julio César “Matador” en el Parque de La Libertad.

Diego González junto a su esposa Paula Herrera, asesora médica e investigadora científica, encargada del seguimiento a pacientes que usan cannabis medicinal, el “ratón de laboratorio”, como él la llama.

Diego González junto a su esposa Paula Herrera, asesora médica e investigadora científica, encargada del seguimiento a pacientes que usan cannabis medicinal, el “ratón de laboratorio”, como él la llama.