Texto y fotografías por Laura Acevedo

SALAestrecha: Del teatro y su amalgama

Llueve a cántaros, la noche está fría. El callejón detrás de la Iglesia San José está un poco más oscuro que de costumbre. Las luces de los buses intermunicipales iluminan tenuemente las aceras empapadas por la reciente lluvia; solo se visualizan unos pocos transeúntes, algunos por lo visto, habitantes de la calle.

No logro encontrar la dirección: Calle 16 # 12-40, aunque se me hace conocida una ilustración en la puerta de un garaje. ¡Ahí tiene que ser! La fachada de la casa no logra distinguirse de manera clara, todo está en la penumbra. Toco el timbre y después de unos segundos, escucho que lentamente se acercan unos pasos.

-¿César?- Pregunto en voz baja

-No, ya se lo llamo.- Responde un joven

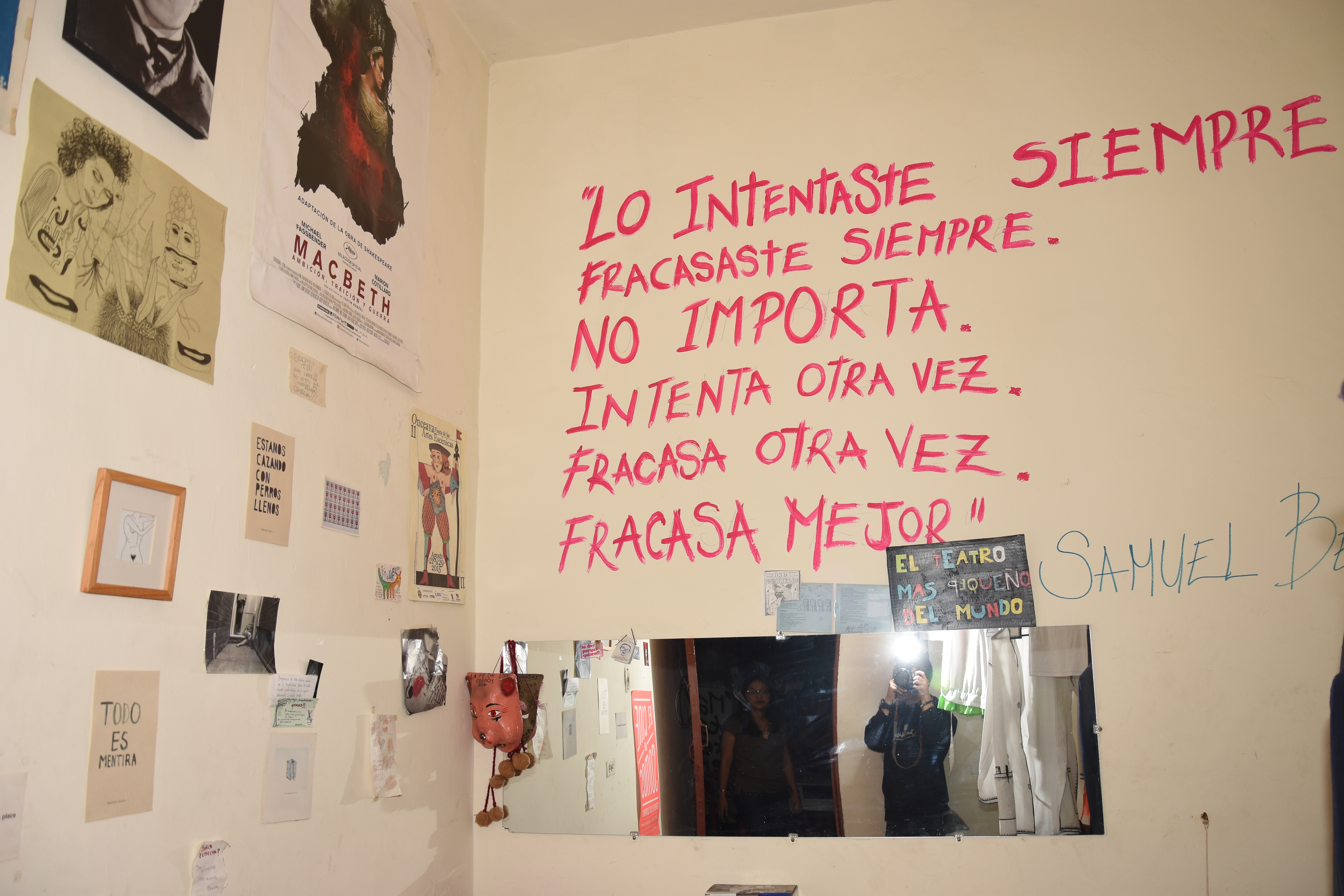

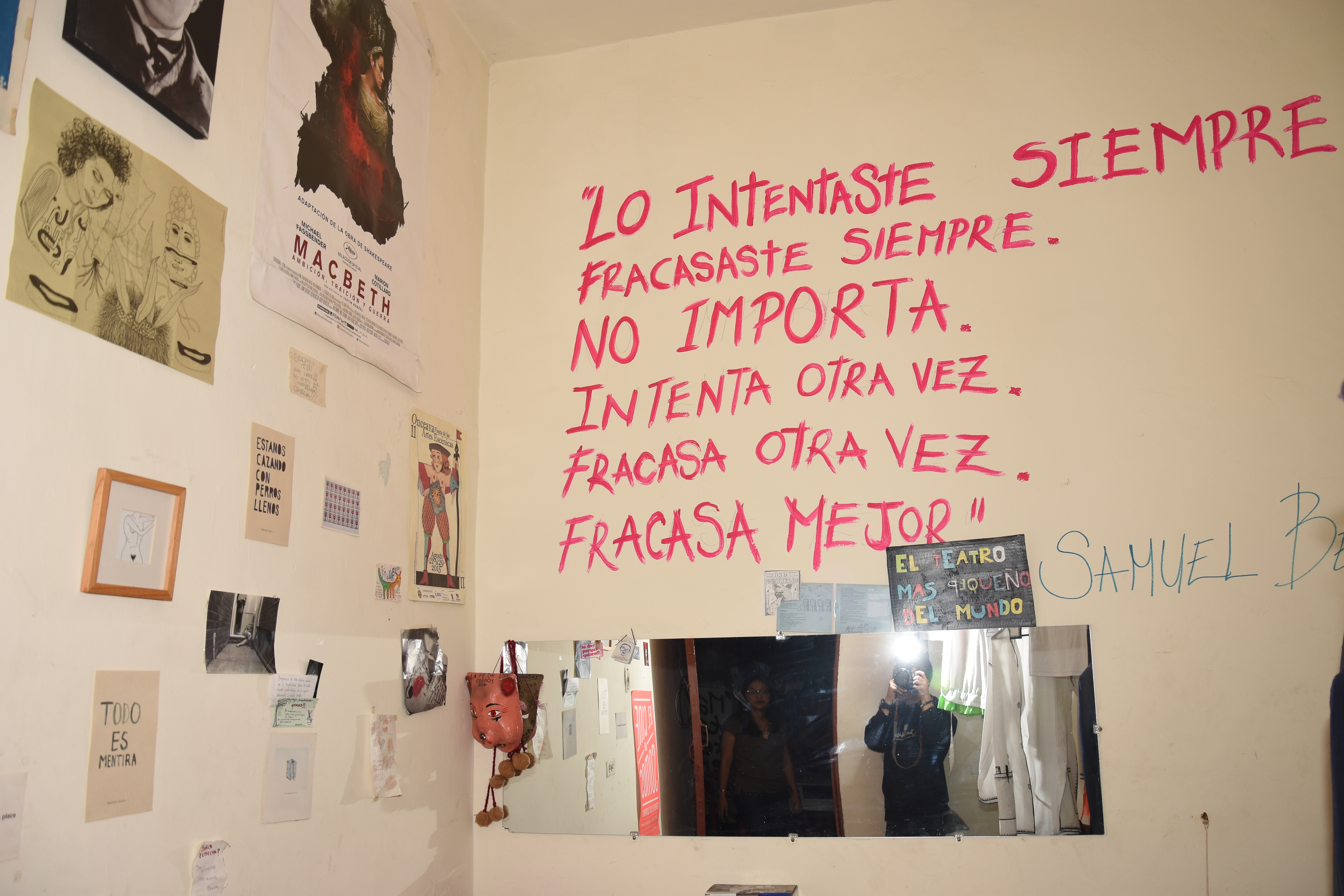

Aparece en el pequeño pasillo negro, un sujeto barbado, mediano; me invita a pasar. El lugar hace honor a su nombre, es una sala estrecha, un lugar que bien podría ser la sala de una casa, claro está, una sala adaptada al teatro. Incómoda, como la describen sus productores, pero al fin y al cabo un espacio de creación y arte alternativo.

El nombre SALAestrecha nació así de fácil, de lo obvio y sencillo. César cuenta lo que pensaron en ese momento: “Lo que no queríamos es que la gente se hiciera expectativas. Este espacio nunca quisimos disfrazarlo de sala de teatro. Ponerle telas negras, cortinas rojas. Queríamos que fuera un espacio de intervención permanente. No queremos que la gente se llevara esa idea de vamos al teatro y esa cosa medio snob, van a venir y se van a sentir estafados.” Para el grupo era importante desde el nombre ser muy sinceros. “A este espacio le hemos trabajado mucho, lo queremos mucho, la gente lo quiere mucho, pero realmente podría ser mejor.” Afirma César con una sonrisa.

A modo de auditorio universitario, en versión minimalista, se encuentran en la parte superior las butacas (unas veintitantas) y en la parte inferior, lo que en otro lugar sería la tarima -el centro de acción- , el escenario.

Hoy es viernes, día de función, observo que todo está en marcha. La obra de hoy es de títeres, se titula La casa de muñecas presentada por el grupo Los Títeres de Totos, títeres porno. Todos están de un lado para el otro: limpiar las sillas, barrer el lugar, las luces, el escenario.

Nos sentamos en el patio, nos acompañan Mauricio Robledo (el otro director), Felipe Rivera (Diseño) y Daniela Callo (Actriz del grupo base de teatro) y su mascota que no para de olfatearme. No sé por dónde comenzar. A veces, al meterse en la cabeza que uno está en una entrevista, se le olvida la espontaneidad. En ese momento, afortunadamente me relajé y les hablé como si fuéramos amigos.

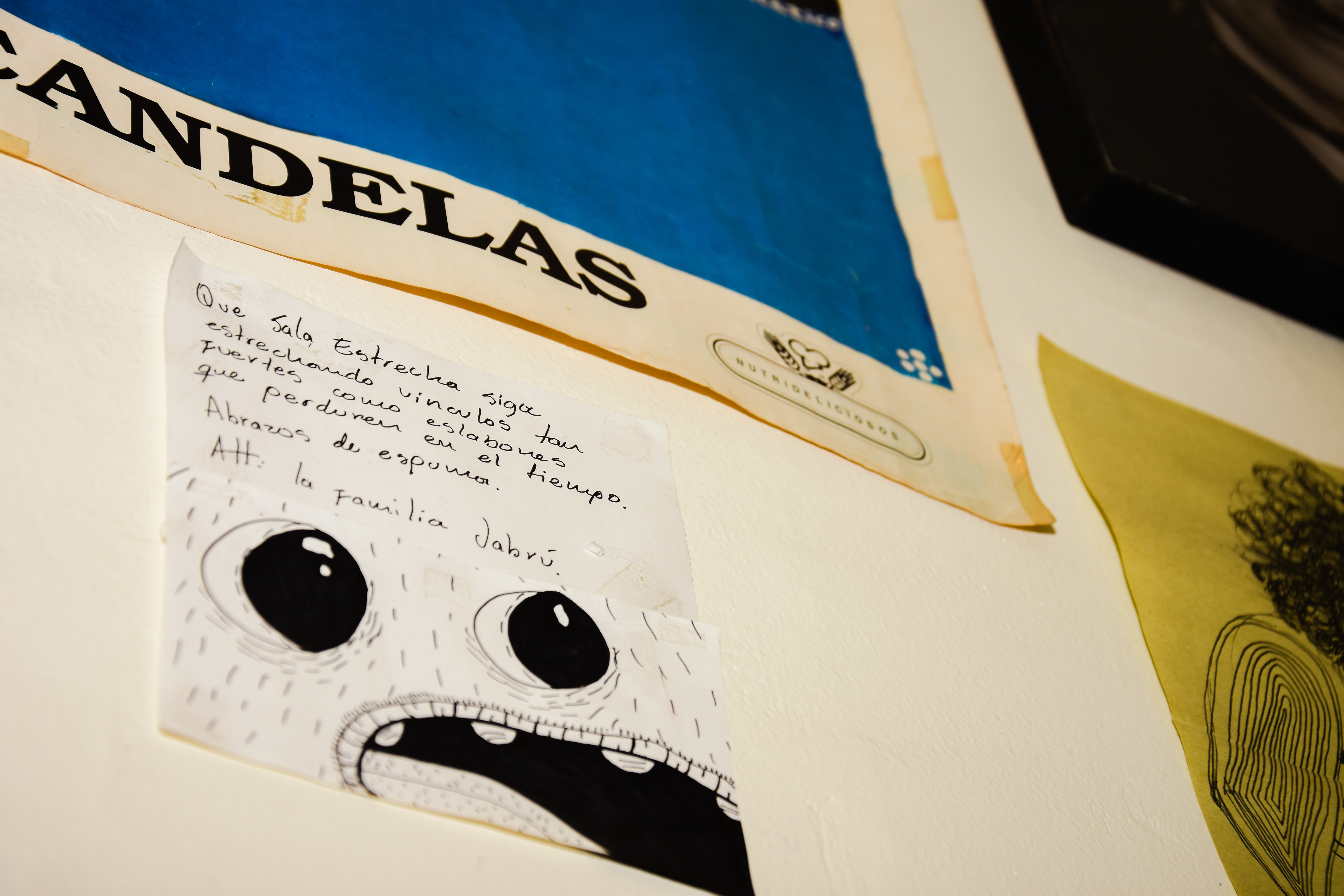

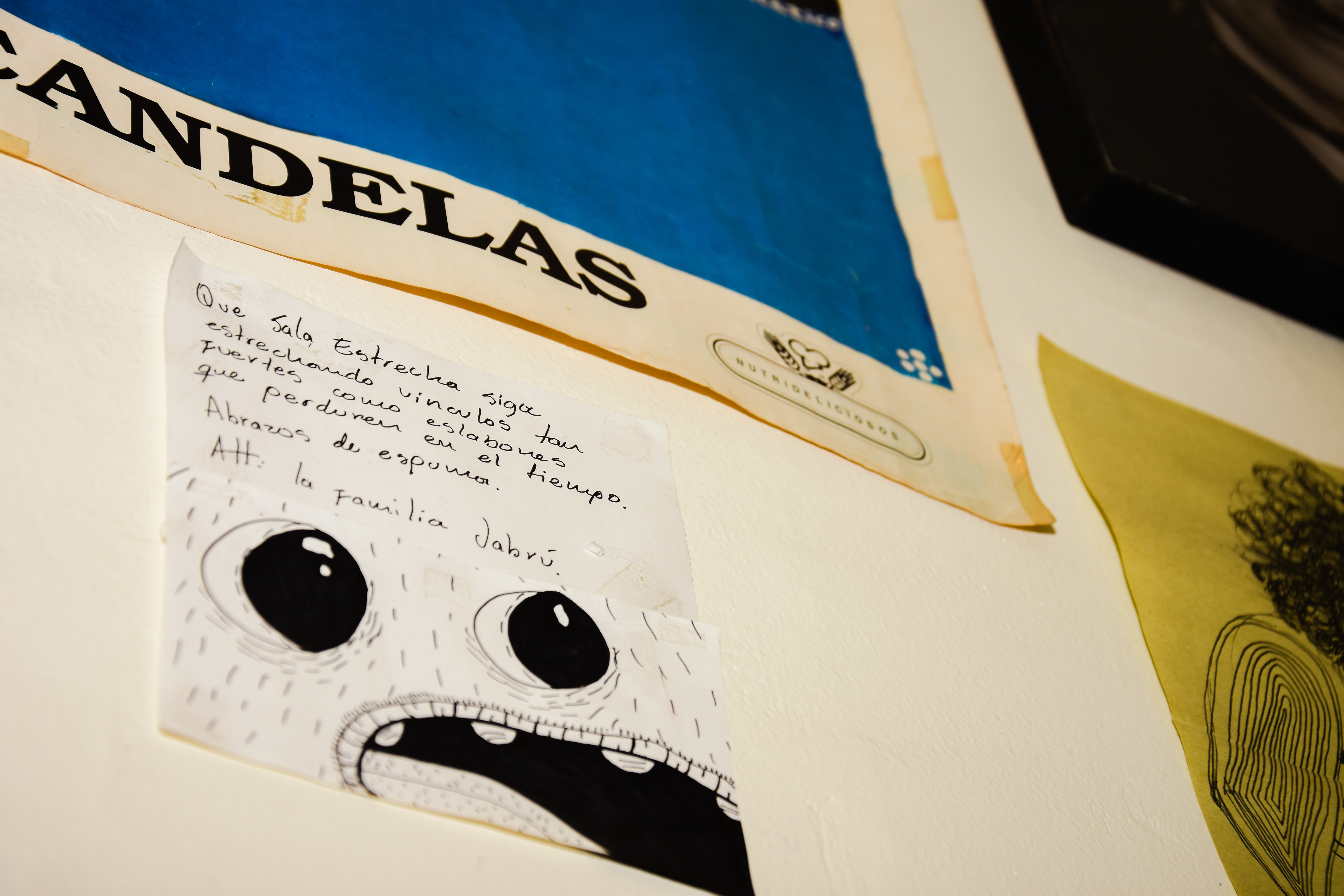

Mauricio y Cesar, tomaban pola, mientras Daniela dibujaba y Felipe la observaba de vez en cuando. El patio es aún más pequeño y está divido en tres, al lado izquierdo superior se encuentra la cocina, un poco más abajo hay otra entrada a un cuarto donde guardan sus materiales. La tercera parte es el patio en sí, donde hay un mural, que según me cuenta César, lo pintaron algunos graffiteros de la ciudad que son parceros. Los colores en estos son vívidos y llaman la atención enseguida de que uno ingresa en la habitación.

La idea bajo la que nació SALAestrecha fue la oportunidad de tener un lugar autónomo para el teatro emergente y lo que se denominan artes vivas, entre las que se encuentran: el teatro, el performance, los títeres y marionetas, algunos cortos o documentales, café literario, un poco de música y muchos otros.

Como destacan sus creadores, la idea era “crear un espacio donde tuviéramos más autonomía, porque siempre era o trabajar en nuestras casas o espacios prestados y eso condiciona mucho el trabajo creativo, la parte técnica, entonces conseguimos en alquiler este local largo que hace parte de esta casa, como espacio de ensayo, pero en la medida en la que empezamos a montar y a trabajar obras ahí, pensamos que era una buena idea abrirlo aprovechando la ubicación. Abrir la puerta, a ver si llegaba gente”, cuentan a la par Mauricio y César, turnándose la palabra y complementándose las ideas.

En SALAestrecha también se hacen lanzamientos de libros y eventos relacionados

En SALAestrecha se busca la creación de una dramaturgia propia, se presentan obras variadas tanto en géneros como en intencionalidades: desde la burla hasta el drama o el terror. No tienen reglas definidas a la hora de crear contenidos: “Hacemos lo que nos da la gana y lo intentamos sostener”, Dice César con orgullo. Para la elección de obras que se presentan en la sala, han abierto convocatorias a nivel nacional y destacan aquellos grupos de teatro emergente que muchas veces llegan a la ciudad por casualidad o a la sala buscando un espacio.

Uno de sus eventos más importantes como proyecto es la Muestra de Teatro Alternativo, que realizan cada año en julio, aunque el espacio también se presta para otras actividades culturales tales como: la batucada (música), la tertulia (crónica), ensayos de los grupos de teatro, alianzas con la revista Literariedad, MULA (Muestra de Libro Auto-gestionado) y cualquier otro tipo de reunión cultural, ya que como sus mismos dueños afirman es un espacio sociocultural.

El proyecto es una sala concertada con el Ministerio de Cultura, producto de la unión de dos grupos teatrales: Cicuta y Casa Flotante. Actualmente son el equipo que conforma SALAestrecha. Se consideran un buen grupo de trabajo, firme y unido. Uno de sus principios se basa en que como dijo César, todos son antipáticos y celosos de su privacidad, no les interesa la vida personal del otro, trabajan y luchan por darle vida y desarrollo al proyecto cada vez más. Tampoco les gustan los extraños, más bien como dice César, les encanta “adoptar bobos”: personas cercanas a sus círculos, artistas de la ciudad, grupos con su mismo objetivo.

SALAestrecha es hija de la corporación Marcapasos Público, la cual definen como la personería jurídica o parte organizativa: “tratamos de separar en el proyecto, la parte organizativa de la creativa, para recordarnos todo el tiempo que la creatividad no necesariamente tiene que estar supeditada a unos criterios económicos o de gestión; la corporación es la que engloba todos estos proyectos.” Dice Mauricio.

Es una entidad privada, sin ánimo de lucro, fundada en la ciudad de Pereira desde 2006. Según la página web oficial, se creó con el objetivo de “generar espacios para la realización y ejecución de proyectos culturales y sociales que propendan por la investigación y construcción de identidad urbana y ciudadana mediante la formulación de propuestas de comunicación alternativa, desarrollo de procesos pedagógicos con poblaciones vulnerables y no vulnerables, realización de eventos culturales y artísticos de carácter público, y creación y divulgación artística e intelectual propia y ajena a la organización”.

Marcapasos Público también apoya proyectos de artes escénicas y eventos de interés cultural como: el Festival de Poesía Luna de Locos, los viernes de Teatro, el Encuentro de Lecturas Dramáticas, Veintitrés Kilos, entre otros y desde el 2012 lidera el proyecto SALAestrecha.

“Nos vinculamos también a otros proyectos que también le han apostado a la autogestión. Plata nunca tenemos, pero siempre hay un espacio. La corporación le da peso a esta estructura legal porque el Estado trabaja con la empresa privada y es el que da la plata.” Cuenta Mauricio con gran concentración.

La programación de la sala es permanente, sus creadores destacan que uno de sus objetivos principales es educar al público bajo la triada de programación, es decir, funciones los jueves, viernes y sábados. “Lo que si dijimos fue: si abrimos y ofrecemos una programación es para tener constancia, no vamos a hacer una función y luego cerrar la sala. Si decidimos abrir es porque vamos a seguir presentando. Estábamos de acuerdo en asumir ese gasto, porque es un gasto anímico, de energía, creativo; como todos nuestros proyectos siempre ha sido improvisado y aquí ya llevamos cuatro años y medio.” Afirma Mauricio.

De esta manera, se van creando dinámicas culturales en la ciudad que como dicen los muchachos de la sala, no han sido tradicionales. Por ello, también se hace manejo de la taquilla (General: $10.000 – Estudiantes: 8.000) ya que como el grupo director destaca, las cosas bien hechas también tienen un precio.

Hay una gran diversidad cuando se habla de teatro “en la ciudad lo que se pensaba cuando se mencionaba esa palabra hasta hace muy poco, eran esas obras de comedia, de gente que se pinta la cara de blanco y se pone trapos y lo que abarca el teatro son otras manifestaciones, desde lo tradicional hasta lo experimental; nuestra intención es que la programación sea muy diversa: performances, dances, circo, títeres (para adultos) ¡TODO ESO ES TEATRO! Es lo que nosotros concebimos y queremos mostrar.”

Entre otras cosas, los miembros de SALA estrecha son también grandes consejeros: “usted vea todo lo que pueda sin prejuicios, sin predisposiciones y empiece a diferenciar que le gusta. Como cuando uno va a un cineclub, porque si con el cine es así ¿porque con el teatro no puede ser? No hay que obligar a nadie a estar acá y lo mismo pasa con los grupos, damos garantías suficientes pero nunca han sido ideales porque el proyecto se hace interesante para quienes quieren estar. “

Se acerca la hora de la función, al parecer el tiempo se pasó volando hablando así charladito, al ritmo del teatro. Agradezco a los directores el tiempo dedicado y la amabilidad, se siente la energía al tiempo que empieza a llegar la gente, las luces se encienden y los sonidos retumban. ¡Rómpanse una pierna!

.

.

Foto por Elizabeth Pérez

Foto por Elizabeth Pérez

Foto por Jess Ar

Foto por Jess Ar