Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja

El 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, un homenaje a los miles de voluntarios y trabajadores, los cuales ponen en riesgo sus propias vidas para salvar a los más desfavorecidos

Historia

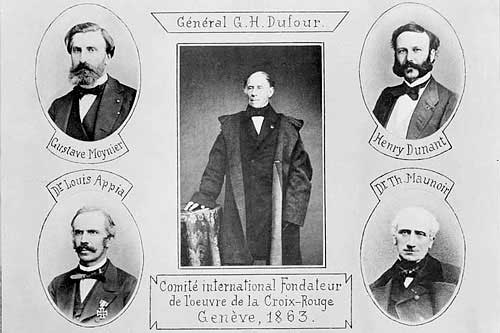

Henry Dunant fue un filántropo y hombre de negocios suizo. Mientras se encontraba en un viaje de trabajo en Argelia, decidió viajar a Solferino para encontrarse con Napoleón III. El 24 de junio de 1859, justo a su llegada, comenzó la guerra que enfrentó al ejército austriaco y franco-piamontés. La contienda finalizó con casi 40.000 heridos o muertos.

Henry Dunant organizó a la población civil para ayudar a los combatientes, además de comprar el material necesario y crear hospitales de campaña. Bajo el lema “Tutti fratelli” (Todos somos hermanos), logró que todos los heridos fueran tratados, sin considerar su bando o condición.

Al mes siguiente, Dunant regresó a Suiza para escribir “Un Souvenir de Solferino”, una historia publicada tres años más tarde. Estas ideas lograron la aceptación del Presidente de la Sociedad de Ginebra para el Bienestar Público, quien convocó un pequeño comité para examinar las propuestas del filántropo.

El Comité Internacional de la Cruz Roja fue oficialmente fundado el 17 de febrero de 1863, coincidiendo con la primera reunión de este grupo de expertos.

Una año más tarde, doce estados firmaron el Primer Convenio de Ginebra, un documento que pretendía proteger a los militares heridos y al personal sanitario. El uso de los símbolos de la organización, desde este momento, se enmarca dentro del Derecho Internacional Humanitario, y la labor de estos voluntarios debe ser respetada independientemente de las circunstancias.

| Henry Dunant fue el primer galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1901, por su papel al fundar el Movimiento Internacional de la Cruz Roja e iniciar la Convención de Ginebra. |

Este movimiento humanitario de carácter mundial está integrado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) y 188 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha logrado en tres ocasiones el Premio Nobel de la Paz, además del Premio Balzan y el Premio Internacional Jaime Brunet. El 13 de junio de 2012, la Cruz Roja también fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.

Cada 8 de mayo, el mundo entero se rinde ante estos miles de voluntarios y trabajadores, los cuales ponen en riesgo sus propias vidas para salvar a los más desfavorecidos.

¿Qué significan la Cruz Roja y la Media Luna Roja?

Simbolizan la protección que el derecho internacional brinda a los heridos y a los enfermos, así como a quienes cuidan de ellos, durante los conflictos armados. Indican a los combatientes que no deben atacar a nada ni a nadie que exhiba estos emblemas.

También pueden indicar una relación con una organización de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, cuando están incorporados en sus logotipos. Ayudan a saber que se está ante una organización humanitaria y que su personal ayudará a víctimas de desastres naturales, guerras y otras situaciones de emergencia únicamente en función de las necesidades.

Los emblemas no son símbolos religiosos. Sirven a la humanidad. Son símbolos de protección e indican que hay ayuda cerca.

Aventuras de una flauta de millo

…y Genaro se va con su flauta de millo rumbo a ningún lugar y hacia todos los lugares donde el mundo y sus prodigios puedan ser convertidos en canciones.

Genaro Ocampo nació en Nariño, un pueblo frío del oriente de Antioquia acostumbrado a padecer lo suyo cada vez que alguna de las violencias -o todas juntas- se enseñorean de un territorio fértil como el que más.

Su acta de nacimiento dice que fue bautizado el 12 de mayo de 1977.

Cuenta que a sus cinco años tuvo una experiencia mística: durante una Semana Santa su padre Rubiel lo llevó a conocer Sonsón, un pueblo vecino que alguna vez operó a modo de capital alterna de Antioquia.

“El Jueves Santo mi viejo me despertó a las cuatro de la madrugada y me hizo bañar con un agua helada capaz de despertar al más perezoso de los durmientes. Habíamos llevado nuestros mejores trajes. De modo que, muy tiesos y muy majos, nos dirigimos a la Catedral de Sonsón, engalanada para la celebración de esos días santos.

“Medio congelados todavía, a pesar de haber consumido sendas tazas de chocolate caliente, nos sentamos en la primera fila de la iglesia.

“Vestido de negro, y sentado frente a un instrumento cuyo nombre yo desconocía, el hombre contempló la inmensa bóveda vacía y nos hizo una señal de saludo con un leve movimiento de cabeza

“Y empezó a tocar con unos dedos presurosos y pausados a la vez. Entonces escuché una música que, a todas luces, no era de este mundo. No volví a saber de mi existencia ni de mi padre, hasta que, una media hora después, el músico terminó de tocar y nos agradeció con otra venia.

“Luego supe que el instrumento se llamaba Órgano y que la música interpretada era El Mesías, de Haendel.

“En ese momento entendí que sería músico. Mi padre nunca acabó de arrepentirse de haberme llevado a Sonsón. Durante años apeló a toda su familia para que me convencieran de estudiar derecho, o medicina o Ingeniería. Algo útil, como suele decirse cuando alguien desnuda su vocación de artista”.

Pero Genaro no fue a conservatorios. Empujado por un instinto superior a su capacidad de discernimiento de esos días, se hizo al camino cuanto contaba apenas catorce años. Sus pasos lo condujeron al municipio caldense de Aguadas, donde aprendió las bases del requinto, el tiple y la guitarra de manos de unos arrieros que animaban con bambucos, pasillos y aguardiente las noches de descanso en alguna fonda caminera.

“Mi encuentro con esos músicos arrieros me enseñó que, en mi caso, la música no estaba en las escuelas sino en las trochas y caminos. Así que, para mayor preocupación de mi familia me hice arriero, porque en muchas regiones de Colombia las mulas siguen siendo el principal medio de transporte”.

Fue así como descubrió en Colombia un país de regiones animadas por una diversidad de ritmos casi infinita. A veces reemplazaba las mulas por buses, jeeps y camiones. En otras cruzaba ríos caudalosos a bordo de embarcaciones tripuladas por hombres y mujeres que entonaban cánticos desde la madrugada hasta el amanecer.

En el extremo más oriental de los Llanos descubrió los cantos de vaquería que les permiten a los hombres comunicarse con el ganado. En Bahía Solano se cruzó en el camino de una gringa mochilera, fanática de la marimba de chonta y del sexo sin compromisos.

Se hacía llamar Ariadna y una vez acabó de tejer su red le dejó una botella de viche a medio vaciar y un olor a menta en el cuerpo que lo atormentó durante cinco días.

Ni uno más.

Curado del abandono, se subió a una embarcación de contrabandistas negros acompañados de mujeres expertas en alabaos, esos cantos rituales cuyos extremos forman un arco perfecto entre el nacimiento y la muerte.

Fue Yeison, el tripulante del barco, quien le regaló una Flauta de Millo y le indicó la ruta para llegar hasta Dionisio, un virtuoso intérprete del instrumento que huía de la fama como de la peste.

Una hamaca, una flauta, una negra y una botella de ron le bastaban para ser dichoso en este mundo, dicen que decía.

“Di un rodeo por al pacífico hasta llegar al caribe, en busca del Festival del Pito Atravesao, cuya sede es Morroa, en el departamento de Sucre. Allí encontré a Dionisio y no me le despegué hasta que me reveló todos los secretos de la Flauta de Millo. Mi mayor sorpresa fue comprobar que sonaba bastante parecido al clarinete, un instrumento de otra procedencia. Una razón más para convencerme de que las músicas del mundo son hermanas y que las diferencias entre ellas son solo aparentes.

“Con mi flauta y mi mochila me subí a un bus en Valledupar, después de un festival vallenato y tres semanas más tarde estaba en Buenos Aires, ganándome la vida con ritmos y cantos compuestos a lo largo del camino. La gente se arremolinaba a mí alrededor y en poco tiempo estaban echándoles monedas a mi sombrero. Les componía a todos: a las montañas del Perú, a los ríos de Ecuador, a las arenas de Chile, a los nevados de Argentina. Por supuesto, también hubo composiciones para las mujeres, los trabajadores, los indígenas. Éstos últimos no tardaban en descubrir que la Flauta de millo sonaba muy parecido a sus instrumentos ancestrales”.

Lector de García Márquez, de Álvaro Mutis y de Manuel Mejía Vallejo, Genaro Ocampo tiene ese don de la palabra que abre puertas en todas partes. Por eso no me fue difícil entablar conversación con él a bordo de un bus que me traía de regreso a Pereira y a él lo llevaba rumbo a Buenaventura.

“Como no oyen hablar de mí, mis familiares dicen que fracasé en la música. En realidad es al contrario: viajando, he conocido cientos de ritmos musicales de nuestro país y de Suramérica. El problema es que la gente confunde ser bueno con ser famoso. Por mi parte puedo dormir tranquilo. No quiero grabar discos, porque eso es como meter la música en un congelador. Y ella, la música, es lo importante. Los músicos somos apenas los arrieros que la llevamos de un lugar a otro de la tierra”.

Me bajo del bus en Pereira, y Genaro se va con su flauta de millo rumbo a ningún lugar y hacia todos los lugares donde el mundo y sus prodigios puedan ser convertidos en canciones.

Con eso le sobra y basta.

PDT: les comparto la banda sonora de esta entrada

Día de Star Wars: Que la fuerza te acompañe

“La fuerza es un campo de energía que rodea a los seres vivos y es generado por la materia orgánica (…) existiendo como fuerza viva y cósmica, esta energía mística existe, en última instancia, para proporcionar equilibrio a la galaxia”

El Día de Star Wars es un día de celebración en homenaje a la franquicia creada por George Lucas. Fue creada por fanáticos de la serie y posteriormente difundida a través de las redes sociales.

El Star Wars Day nació a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979. Se trataba de una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país. “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, decía el escrito que dio lugar a un juego de palabras entre “Que la Fuerza te acompañe” (“May the Force be with you”).

La frase es tan popular como la saga que completa 42 años en el cine: May the force be with you, que traduce “que la fuerza te acompañe”. Ha sido mencionada en todas las películas de Star Wars cerca de 160 veces (esas son las cuentas que los fanáticos han hecho), y se ha usado para desearle buena fortuna a un personaje que se dirige hacia otro camino.

La fuerza es, según la página oficial de Star Wars:

Un campo de energía que rodea a los seres vivos y es generado por la materia orgánica (…) existiendo como fuerza viva y cósmica, esta energía mística existe, en última instancia, para proporcionar equilibrio a la galaxia”.

Y ese concepto es el que generó la celebración de hoy en todo el mundo.

Las primeras celebraciones de ese 4 de mayo como el Día Star Wars comenzaron años después, exactamente en Canadá, en 2001. Hubo concursos, maratón de películas y venta de recordatorios. La fiesta sigue vigente.

En 2011 el Toronto Underground Cinema organizó un festival de cine este día de fiesta, y desde entonces multitud de empresas aprovechan la ocasión para ofrecer ofertas y descuentos especiales en sus productos de Star Wars.

Como contrapartida, el 5 de mayo muchos celebran “La venganza de los Fifth” en referencia a otra de las películas de la saga “Star Wars: Episodio III – La venganza de los Sith”, en la que se honra a esta antigua raza medio humana con gran poder y maldad que representa a los seguidores del Lado Oscuro de La Fuerza (dentro de la Orden Sith), los enemigos naturales de los Caballeros Jedi.

El 4 de mayo de 2015, los astronautas en la Estación Espacial Internacional vieron películas de Star Wars. También se realizaron otras celebraciones alrededor del mundo.

Toulouse y Gardel: el día que me quieras

“El día que me quieras

La rosa que engalana

Se vestirá de fiesta

Con su mejor color”

Gardel- Le Pera

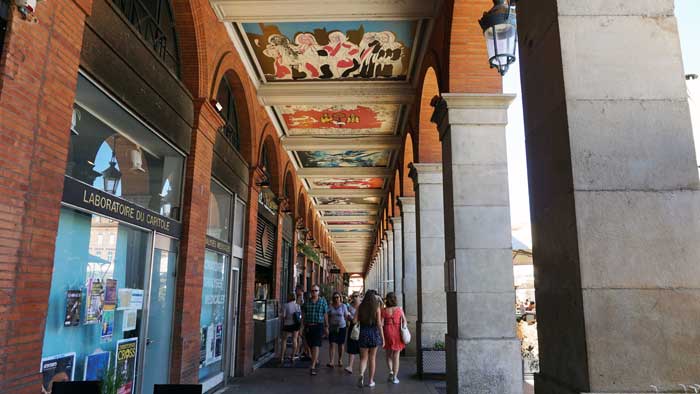

He señalado anteriormente que los franceses consideran a Toulouse como una villa española, y es verdad que estos aires pueden sentirse con mucha fuerza en su plaza central, La Plaza del Capitolio, la cual recuerda a La Plaza Mayor de Madrid. Los edificios de baja altura, alineados contra los lados de este rectángulo, con sus comercios que se vierten hacia el centro del espacio, algunos de los cuales trascurren bajo arcadas características, y los colores rojizos del ladrillo, le dan un tono peculiar a este espacio público que refuerza el aspecto ibérico de la urbe. En uno de estos pasajes, caminando debajo de sus grandes arcos, es posible contemplar una serie de pinturas de personajes, hechos históricos y ciertos acontecimientos relacionados con la ciudad, que fueron dibujados allí en los años noventa del siglo anterior por el pintor francés Raymond Moretti. Entre las diferentes figuras se puede apreciar una muy particular, una que representa a Carlos Gardel. El retrato del cantante porteño puesto en aquel emplazamiento es otra muestra de las idas y vueltas de la historia de la humanidad. Su avistamiento abre la inquietud al paseante quien, curioso, queda obligado a indagar sobre su posible relación con la villa tolosana. La duda así instaurada deriva en una pesquisa, y logra su recompensa con el descubrimiento de otra controversia regional, esta vez allende los océanos, en la que los involucrados se disputan el sitio de nacimiento del zorzal criollo. Dicha diferencia, que se encuentra activa actualmente, se presenta entre las poblaciones de Toulouse, Francia, y Tacuarembó en Uruguay. Para los uruguayos, Gardel nació en su suelo en algún momento entre los años 1883 y 1887. Contrarios a la creencia de los suramericanos, los tolosanos están convencidos de que el intérprete más famoso del tango vio las primeras luces en su ciudad en el año de 1890. Pero, ¿de dónde procede esta polémica? El hecho que atiza las dudas acerca del lugar de origen del cantante, es la procedencia de su madre, Bertha Gardés, nacida en Toulouse en 1865. El debate se ha centrado en intentar esclarecer si Carlos Gardel es el mismo Charles Romuald Gardés, nacido en Toulouse en 1890 según los registros del Hospicio Saint Joseph de la Grave.

No obstante la dificultad de demostrar con certidumbre si Gardel es o no oriundo de la ciudad, la villa Rosa lo acogió como su hijo, y el año anterior el alcalde inauguró una estatua en su honor. A un costado de los jardines de Compans Caffarelli puede verse la talla, obra del escultor francés Sébastian Langloÿs. Vestido de traje, sosteniendo en una mano su tradicional sombrero, la figura extiende un brazo y sobre la palma abierta porta una pareja miniatura en pretendida actitud de baile, es decir, que los pequeños danzantes sobre su mano simulan moverse al ritmo de los acordes de este género musical. Una melodía imaginaria anima la escena, en apariencia distante a los parajes franceses, aunque cabe recordar que la canción porteña hizo las delicias de quienes frecuentaban los salones de baile parisinos, en los tiempos en que la fama de Gardel iniciaba ya su ascenso irreversible. Por todas estas razones, en Toulouse es posible encontrar un rastro bien nutrido del cantor de tangos, que incluye una placa plantada en la fachada de la pretendida casa natal ubicada en el número 4 de la rue du Canon d’Arcole. Como corresponde a todo culto, a él se dedican con fervor muchos tolosanos, cuya profesión de fe discurre a lo largo y ancho de este territorio, y de manera privilegiada la ejercen congregados en L’Association Carlos Gardel Toulouse. Sorprendentemente, este descubrimiento viene a unir a la villa de Tolosa con otra urbe, extraña al entorno europeo y remota geográficamente, Medellín, en donde por razones de su trágico fallecimiento en un accidente aéreo, ocurrido en la ciudad colombiana el 24 de junio de 1935, se propició también el desarrollo de un fuerte sentimiento de veneración a la personalidad y trayectoria de este cantor, incluso llegando a considerarlo, igualmente, como natural de estas tierras. Esta devoción en Medellín cuenta con múltiples manifestaciones, entre ellas, otra morada, La Casa Gardeliana, y hasta su propia estatua situada en el Barrio Manrique de esta capital. Tal vez, el hallazgo derivado de esta visita a Toulouse no consista precisamente en conocer que muchos se disputan haber sido el lugar de su nacimiento, o en comprobar que aún hoy siguen abiertas las incógnitas que rodearon la muerte y el posterior traslado de su cadáver hacia el puerto de Buenaventura en Colombia, para ser repatriado por mar a la Argentina –acerca de estos hechos existen una novela y una película colombianas-. Lo realmente llamativo resultaría comprobar que “El Morocho” sigue alentando fervores, aquí y allá, y que su gloria, atizada por las circunstancias de su trágica desaparición, palpita con fuerza tanto en el viejo como en el nuevo continente.

Feria Habilidades para la Vida

Como parte de la implementación del programa de Habilidades para la Vida y el liderazgo, como estrategia de prevención del consumo de Sustancias Psicoactivas en el entorno comunitario, se realizará este sábado el evento de visivilización

Este sábado 4 de Mayo se realizará la “Feria Habilidades para la Vida”, una acción de visibilización donde 160 niños, niñas y jóvenes líderes de 5 comunas de Pereira, que después de un proceso de formación, presentarán a la comunidad los aprendizajes en este evento.

Se harán circuitos con cinco Stand donde cada líder y sus grupos formativos compartirán sus aprendizajes a través de actividades propias del modelo y se harán presentaciones artísticas desde la danza y el teatro que nos permitirán reconocer los procesos de armonización entre habilidades como el trabajo en equipo y la comunicación asertiva como estrategia de prevención de consumo de Sustancias Psicoactivas y sus problemáticas conexas.

Día: Sábado 4 de mayo de 2019

Lugar: Plazoleta Lucy Tejada

Hora: 10:30 a.m. – 4:00 p.m.

Entrada libre (ver programación abajo)

Proceso de formación

A través del convenio establecido entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se está llevando a cabo la implementación del programa de Habilidades para la Vida y el liderazgo como estrategia de prevención del consumo de Sustancias Psicoactivas en el entorno comunitario, en alianza con organizaciones de la sociedad civil ligadas al arte, la cultura y el deporte.

La implementación del programa se está llevando a cabo en cinco territorios del país: Medellín, Pereira, Cali, Popayán, y Pasto, priorizados por sus indices de consumo y por los procesos de gestión cultural y artística de organizaciones de la sociedad.

Así fue como se realizó la transferencia metodológica del Modelo de Habilidades para la Vida a líderes comunitarios en un encuentro formato de 24 horas durante el pasado mes de febrero y, posterior a este proceso, los jóvenes formados en el modelo procedieron a realizar la implementación y armonización de sus acciones formativas desde el arte, la cultura y el deporte.

Programación:

Jornada de la Mañana

Feria Itinerante

- 10:30 – 11:00 a.m. Apertura oficial de la feria, presentación de los líderes del proceso, saludos institucionales e invitados estratégicos.

Natalia Aristizabal Gestora social Fundación Anaquel y Polifonía

Gloria Elena Pulgarín Arias Asesora técnica del Convenio Ministerio de Justicia y del Derecho y UNODC - 11:00 – 12:00 m. Circuito por Stands: Se invitará a los asistentes a pasar por cada uno de los Stand haciendo un recorrido por cada uno durante 10 minutos (en cada uno se hará una muestra de lo aprendido por parte de los participantes liderado por los formadores del proceso)

Stand 1: Reparqueando: Empatía (Juan José Arenas)

Stand 2: Conciente: Manejo de emociones (Yeimy López)

Stand 3: YMCA: Comunicación asertiva (Cesar)

Stand 4: Trabajo en equipo: (Yulfary Pino)

Stand 5: HpV (Natalia Aristizabal) - 12:00 – 1:00 p.m. “Lo que aprendimos”: Socialización experiencial por parte de lo NNA y jóvenes del proceso:

Impacto Juvenil: Yulfary, formadora y moderadora

YMCA: Luisa, Formadora y moderadora

Reparqueando: Juan, Formador y moderador

Consciente: Yeimi, Formadora y moderadora - 1:00 – 2:00 p.m. Presentación DJ Chucho Bajista de Maluma, quien se vincula de manera voluntaria. Sorpresa para los jóvenes asistentes (receso)

Jornada de la tarde

- 2:00 -2:30 p.m. Acción simbólica de apertura artística: Arte/vida: mini comparsa muñecones y Coverdance.

- 2:30 – 3:00 p.m. YMCA: Muestra artística de teatro: Cuento agrio Alberto López de Mesa Adaptaciones a la comunicación asertiva

- 3:00 – 3:20 p.m. Presentación artística: Impacto Juvenil

Trabajo en equipo: Impacto Juvenil y grupo de iniciación: Canción: Barato

Comunicación asertiva: Abosao - 3:20 – 4:00 p.m. Clausura y cierre de la jornada: entrega de certificados a los líderes como formadores en Habilidades para la Vida.Nota: Durante la feria habrá oferta gastronómica y la participación de diferentes organizaciones aliadas con sus stands.

Día Mundial de la Libertad de Prensa

“Ninguna democracia está completa sin acceso a información transparente y fidedigna, que es el pilar clave para crear instituciones justas e imparciales, hacer que los líderes rindan cuentas y decirle la verdad a las autoridades”

—António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas

Naciones unidas

La libertad de expresión

Según establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad de expresión es un derecho fundamental:

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”

Teniendo en cuenta ese derecho, el Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad para:

- Celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa;

- Evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo;

- Defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia, y

- Rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vidas en el cumplimiento de su deber.

Medios para la democracia

La 26ª edición de la celebración del Día mundial de la libertad de prensa está organizada conjuntamente por la UNESCO, la Unión Africana y el Gobierno de la República Democrática Federal de Etiopía. El acto principal tendrá lugar en Adís Abeba del 1 al 3 de mayo, en la sede de la Unión Africana.

Bajo el tema “Medios para la democracia: periodismo y elecciones en los tiempos de la desinformación”, la edición 2019 de este día se centra en los desafíos actuales a los que la prensa se enfrenta durante las jornadas electorales, así como el papel del periodismo en los procesos de paz y reconciliación.

Mantente Crítico

Somos productores y consumidores de información, por ello necesitamos ser críticos de lo que leemos, escuchamos y miramos. La siguiente fue una campaña por el Día Mundial de la Libertad de Prensa del año 2017 pero que vale la pena recordar.

La información puede generar cambios positivos y negativos. El periodismo de calidad contribuye a hacer sociedades más justas, pacíficas e inclusivas. Es más difícil que un público crítico pueda ser víctima de la manipulación informativa. El periodismo de calidad y las audiencias críticas, en una sociedad libre, son la base para vivir en un entorno informativo sano que ayude al mundo a enfrentar los retos de nuestros tiempos.

BBC News Mundo

El mapa que muestra los países del mundo en los que matan a más periodistas

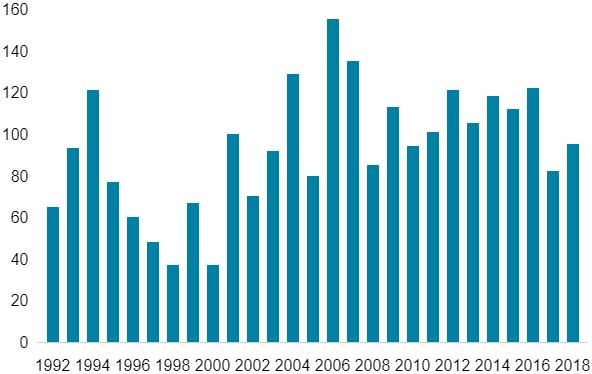

Al menos 95 periodistas fueron asesinados el año pasado mientras realizaban su trabajo, según la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la mayor organización de periodistas a nivel mundial.

El número de muertes es mayor que en 2017, pero no es tan alto como las cifras registradas en años anteriores, cuando los conflictos en Irak y Siria estaban en su pleno apogeo, indicó el equipo de Reality Check de la BBC.

El número más alto de muertes registradas fue de 155 durante en el año 2006.

Esas cifras incluyen a cualquier persona que estuviera trabajando de una forma u otra en un medio de comunicación.

Periodistas y trabajadores de los medios asesinados

Un asesinato en 2018 que atrajo la atención global fue el del prominente periodista saudita Jamal Khashoggi. Fue asesinado el pasado octubre tras visitar el consulado de Arabia Saudita en Turquía.

Desató una crisis diplomática entre los dos países y un aluvión de condenas internacionales.

Y el mes pasado, en Reino Unido, la periodista Lyra McKe murió en las calles de la ciudad norirlandesa de Londonderry mientras informaba sobre unos disturbios que habían estallado en ese lugar. Un grupo paramilitar de Irlanda del Norte admitió haber llevado a cabo el asesinato.

Y en México ya murió un periodista este año, Rafael Murúa, el pasado 20 de enero. Su cuerpo fue hallado a la vera de una carretera 24 horas después de que se reportó su desaparición. Lo habían acuchillado y disparado en la cabeza.

¿En dónde es más peligroso ejercer el periodismo?

México está considerado como el país más mortal para los periodistas, sin contar zonas de guerra. Es uno de los cinco países más peligrosos del mundo para ejercer la profesión.

Durante 2018, murieron 11 profesionales de los medios en el curso de su trabajo, según los datos de la FIP. Desde el año 2000, al menos 144 periodistas han sido asesinados en territorio mexicano.

Pero, en el cómputo global, Afganistán continúa siendo uno de los países más peligrosos para los periodistas. El año pasado se registraron 16 muertes.

Nueve periodistas afganos murieron en un mismo accidente en la capital, Kabul, luego de visitar el lugar en el que había ocurrido un ataque con carro bomba para informar sobre lo sucedido. Un segundo dispositivo fue detonado por un atacante que dijeron que se hizo pasar por reportero.

Y en el este de Afganistán, el corresponsal de la BBC Ahmad Shah fue asesinado en una serie de ataques en la provincia de Jost.

Yemen y Siria registraron ocho muertes de profesionales de los medios cada uno en 2018, según el mapa de la FIP.

Pero también murieron periodistas en Estados Unidos el año pasado. Cinco de ellos fueron asesinados a tiros en un ataque en el diario Capital Gazette, de Maryland, por un hombre que, aparentemente, había tratado de denunciar al periódico hacía varios años.

Estos son los países en los que murieron más periodistas en el curso de su trabajo durante 2018:

- Afganistán: 16

- México: 11

- Yemen: 8

- Siria: 8

- India: 7

- Estados Unidos: 5

El aumento creciente de la intolerancia al reporterismo, el populismo, así como la corrupción y el crimen, son ahora factores importantes, dice la FIP.

Todo ello contribuye a un entorno en el cual más periodistas son asesinados por cubrir eventos en sus comunidades, ciudades y países, que por reportar en zonas de conflictos armados”.

Encarcelados

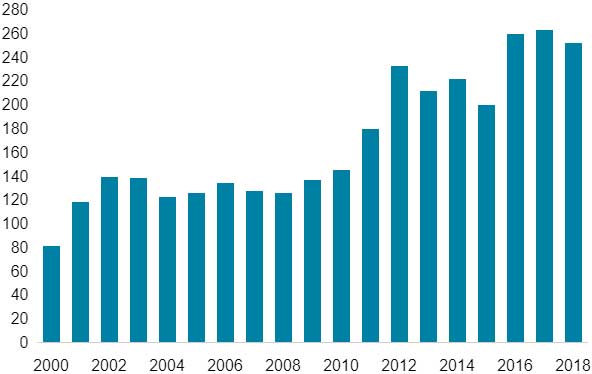

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) analizó cuántos periodistas había en prisión a principios de diciembre del año pasado.

Las cifras incluyen a cualquiera que haya trabajado como periodista y que fuera encarcelado por hacer su trabajo.

Periodistas encarcelados en todo el mundo

Entre los países con el mayor número de periodistas encarcelados en 2018 están:

- Turquía: 68

- China: 47

- Egipto: 25

- Arabia Saudita: 16

- Eritrea: 16

Quizás también te interese:

La Universidad o la necesidad de la mirada crítica

En aquel entonces, en el colegio, reinaba la creencia de que el objetivo de ir a la universidad radicaba en obtener una buena “chamba” y como resultado, ganar dinero, mucho dinero…

“¿Qué han venido a hacer a la universidad?” es la pregunta que el filósofo italiano y profesor de literatura Nuccio Ordine formula a sus estudiantes el primer día de clases.

“Hemos venido a obtener un título”, responde la mayoría.

Intuyo que aquella respuesta escuchada en Calabria sería similar a la que podríamos recibir de buena parte de la población estudiantil en Lima, Buffalo o Pereira.

El profesor Ordine considera que aquella visión de la universidad es inexacta, incompleta, parcialmente correcta. Desde su punto de vista, no se asiste a la universidad solo para obtener un diploma, sino principalmente para formarnos como ciudadanos con conciencia crítica, capaces de razonar con nuestra propia cabeza.

La charla en la cual el profesor Ordine plantea esta propuesta se titula “La utilidad de lo inútil en nuestra vida” y, como su nombre lo indica, constituye una reflexión acerca del valor de aquellos campos del saber que la sociedad del presente considera muchas veces inservibles, una deliberación sobre la importancia de aquellas áreas del conocimiento como la literatura, la filosofía o la historia –entre otras– que pese a ser poco apreciadas, son las que permiten despertar en los seres humanos el cuestionamiento y la mirada crítica.

Recuerdo que allá por los 90, cuando estaba a punto de terminar el colegio, los mensajes sociales promovían con entusiasmo el estudio de carreras vinculadas a las ciencias empresariales, y desestimaban sin tapujos la elección de profesiones relacionadas con las letras o las humanidades.

En aquel entonces, en el colegio de clase media limeña al cual asistí, reinaba la creencia de que el objetivo de ir a la universidad radicaba en obtener una buena “chamba” –por algún motivo, habíamos empezado a hablar como mexicanos–, y como resultado, ganar dinero, mucho dinero.

La universidad –ojalá privada, así nuestros padres tuvieran que dejar de comer– era entendida como el medio por excelencia que nos permitiría ingresar con firmeza al mundo laboral y convertirnos en aquello que se consideraba constituía ser un profesional de éxito: un individuo con carro, membresía a un club y, por supuesto, casa de playa.

Por lo visto, las cosas no han cambiado mucho desde entonces. En consecuencia, el profesor Ordine nos invita a recordar que la función principal de la escuela y la universidad es la de forjar ciudadanos con sentido crítico, y no simples consumidores pasivos en una sociedad regida por la lógica del mercado.

De esta manera, la escuela y la universidad deberían erigirse como aquellos espacios de debate y reflexión donde los estudiantes tomen conciencia de que los grandes valores de la vida –los valores de la democracia, la solidaridad humana y la justicia– no concuerdan necesariamente con la acumulación de grandes riquezas.

En palabras de Ordine, se puede amasar un gran capital y ser infeliz; se puede poseer todo el dinero del mundo, y no haber entendido la vida.

Meses antes de terminar el colegio, mis compañeros y yo fuimos inscritos en un programa de orientación vocacional. Además de asistir periódicamente a ferias y charlas de institutos y universidades, una mañana recibimos la visita del entonces ministro de Economía y Finanzas del Perú.

Este nos habló de las bondades de estudiar ciencias económicas, y específicamente, de realizar nuestros estudios en la universidad que él acabada de fundar: una institución privada con visión empresarial que luego descubriríamos se caracterizaba por procurar un examen de admisión de un nivel de dificultad vergonzosamente bajo, y por establecer mensualidades de pago a precios exorbitantes.

Tiempo después, como muchos otros políticos peruanos, aquel ministro caería en desgracia por delitos de corrupción. De aquella charla, recuerdo que muchos de mis compañeros habían prestado atención, más que a sus argumentos, al Rolex de oro que llevaba en la muñeca.

No estudiamos simplemente para ocupar un cargo en una empresa, insiste el profesor Ordine. Los cursos que llevamos no solo deben tener una utilidad práctica, sino que deben ayudarnos a alcanzar un objetivo mucho más alto: formarnos y convertirnos en ciudadanos libres, en la medida en que tengamos el coraje de someter a duda nuestras propias creencias, y en tanto seamos capaces de cuestionar las supuestas verdades que se imponen como irrefutables.

Será solo a través del ejercicio del pensamiento crítico que estaremos en condiciones de identificar a los charlatanes de turno y a los embusteros de siempre, a aquellos miserables que buscan engatusarnos y hacernos creer que son líderes, cuando en realidad no son más que cínicos delincuentes.

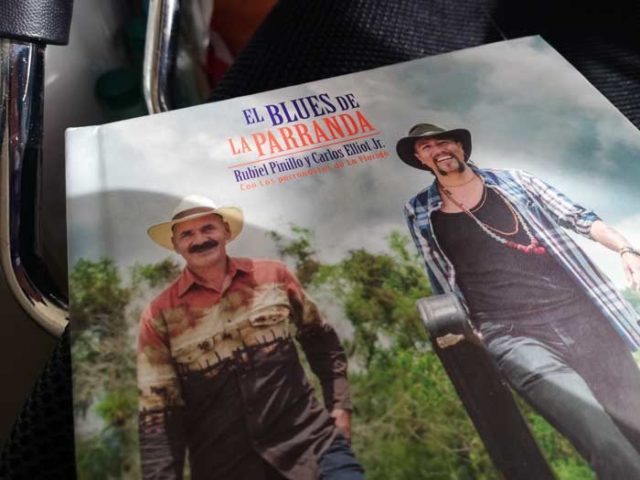

El Blues de la Parranda invitado a la FILBo 2019

“Escuchar El Blues de la Parranda supone una experiencia en la que el intercambio de saberes entre géneros resulta tan natural, que no hay necesidad de buscarle un por qué a tantas coincidencias. Está llamado a ser un disco pionero por cualquiera de sus dos caras, sea cual sea el río que el oyente acostumbre nadar”. Jaime Andrés Monsalve

Invitado por la Asociación Colombiana de Libreros Independientes (ACLI), el libro-disco “El Blues de la Parranda”, auspiciado por la Fundación Músicas en Albor será presentado este viernes 3 de mayo a las 5 de la tarde en desarrollo de la programación de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2019.

Compartimos con ustedes, nuestros lectores y visitantes, este especial que da cuenta del proceso y las historias detrás de “El Blues de la Parranda”. Bienvenidos.

Rubiel Pinillo – “Miguelito” ft. Carlos Elliot Jr. (El blues de la Parranda)

Chuma – El Blues de La Parranda

El baile de Ratón – El Blues de la Parranda

Los secretos de Misael – El Blues de la Parranda